家傳古代折扇初考

李海川

筆者家傳一柄古代折扇,作者佚名,無印章,其扇面工筆人物繪畫以連環畫形式展開。由于該文物的解讀涉及歷史文化藝術,知識面甚廣,具體閱讀順序與描述內容至今未曾解開,但可以確定其內容涉及古代封建家庭禮教、神話傳說故事內容范疇,且繪制技藝精準高超、故事內容豐富多彩,體現出創作者豐富的構思及表現力。為解開上述疑惑,筆者作為非中國畫論專業人士,需要首先從繪畫補證散考理論方法入手,初步形成一個研究繪畫作品的方法思路。“美術史的個案研究,對書畫家而言無非兩大方面:一為作品研究,包括年代、地點、真偽、題材、風格、受者等等;另一為作者研究。”筆者自然將家傳折扇的研究角度確定為作品研究方向了,即將從該折扇工藝、扇面繪畫主題內容維度展開探究。

一、家傳折扇基本情況

家父曾說家族祖籍江浙一帶,清朝道光年間高祖父便隨這位進京做大官的親屬一起攜家眷從江浙搬到京城,高祖父便做了大官手下的小官。全家人當時在東城區南鑼鼓巷胡同里有三進四合院落宅子。那么此折扇看來隨當時家族成員自江浙產地來到京城,一代代流傳至今,筆者已是第五代京城土著,可見此物傳承至少兩百年歷史了。難得的是扇面繪畫不論色彩還是內容都十分完整,無缺失脫落,礦物質顏色未變,畫面內容勾勒線條清晰,特別是所有男女人物服飾、五官、發絲等細節都刻畫精細,顯得十分生動傳神。只是扇面正背無提款印章,不知作者及受者為誰,也不知創作年代。不可否認,其扇骨也是制作工藝講究,包含象牙裝飾。

二、疑惑與分析

(一)分析創作時間

據史料記載,北宋太宗年間日本的一個僧人來到中國獻寶,其中就包含了折扇。北宋時期折扇主要流行于中國上層貴族,到了明朝以后折扇得以大面積推廣。對于折扇制作的方向,明成祖給了指導性建議,一是注重扇骨和扇面材質的選擇,二是在扇面加以書畫,這也是后來中國折扇發展的模板。于是,折扇漸漸流入民間。可見,折扇自明代開始注重書畫結合及扇骨工藝制作的講究性。特別是明朝中后期隨著商品經濟發展,江浙地區經濟發達形成富裕市民階層,當地成為折扇重要產地,其制作工藝及扇面畫風也要符合達官貴人及中上層市民階層審美要求。明清時期,折扇成為扇面書畫的主要載體,因其具有實用性、工藝性和美術性多種特性,而受到社會各個階層的青睞,幾乎所有的文人書畫家都曾在扇面上作畫。如果側重從扇骨制作工藝角度看,可以大膽地猜想該折扇會不會是產自明中晚期?當然,筆者初步猜想覺得也可能產自清代盛世時期。但斷定其創作年代需要證據,接下來不妨從繪畫主題、具體內容細節及畫風等角度做比較分析,結合明清扇面創作名家名作及家傳扇面繪畫的對比觀察獲得一些有價值的信息。

1.從畫面中建筑、家具、服飾角度判斷年代

扇面書畫從形式上分有圓形的團扇和折式的折扇。隨著文人畫興起,扇面書畫逐漸成為中國繪畫史上十分風雅的景色。相傳徽宗喜歡在團扇上作畫,創作花鳥、人物、草蟲,扇面極為精細生動,成為宋代院體之代表。當然其團扇上的花鳥畫風又與五代“黃家富貴”之花鳥院體畫風有著一脈相承之關系。作為體現在當時團扇上的宋代院體工筆繪畫風格,自然對后來的明清工筆折扇扇面繪畫起到積極影響。

家傳折扇需要從建筑、家具、服飾等角度分析以推斷作者描繪的內容朝代社會。顯然,扇面內容有表現江南的庭院門樓、院落、類似戲臺的建筑,還有民居院落建筑里外房間。畫面右邊出現一門樓,更可能為院落二門。因為該門樓造型不同于北方留存的明清四合院門樓。門樓左右無門墩,上方無磚雕等裝飾構件,門樓頂部瓦片并非明清北方四合院屋頂瓦片。門樓周圍院落墻壁下方磚瓦建筑格局也與北方民居院落使用青磚層層堆砌不同。再觀看扇面中心重點內容,亭子戲樓建筑,不同于今日遺存的明清江浙亭子四角翹起。該建筑頂部四角略翹起,中心為四方形一平面方磚,不論今日留存的各地亭子建筑還是明清繪畫建筑中都未曾見過類似建筑特點。接著說說畫面中的代表性家具即椅子和秀墩。先簡要分析扇面中的座椅。筆者發現其造型簡潔,樣式與明代十七世紀黃花梨南官帽椅造型相近,主要區別是前者左右水平扶手下為兩個彎曲支棍,后者左右扶手下為一根彎曲支棍。明代座椅造型簡潔,清代座椅裝飾更繁瑣。因此基本可推斷為明中晚期座椅。再說扇面中描繪的秀墩,應為瓷秀墩,明清瓷秀墩在官宦人家已經普及,故初步推斷此作品描繪內容為明末左右比較適宜。通過欣賞清康熙蘇州年畫《唐解元才子文會》可以觀察到明代文人的穿著打扮。筆者有意將家傳折扇畫面中的男子頭部帽子與《唐解元才子文會》中男子佩戴的帽子作對比。不難發現,兩幅畫中人物頭部都分別戴布帽或官帽。結合明代烏紗帽圖像比較,家中折扇人物官帽很可能為明代烏紗帽。由此進一步推斷該折扇扇面內容描繪的很可能是明代官宦人家的故事。

2.從畫師技法傳承角度分析

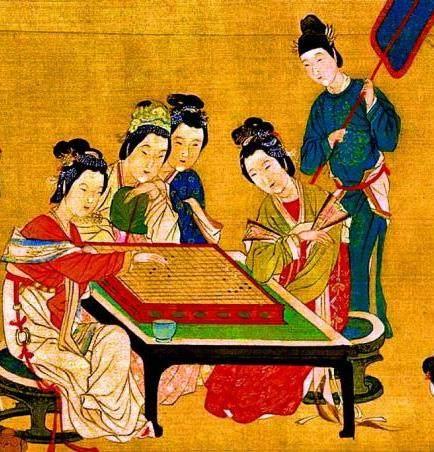

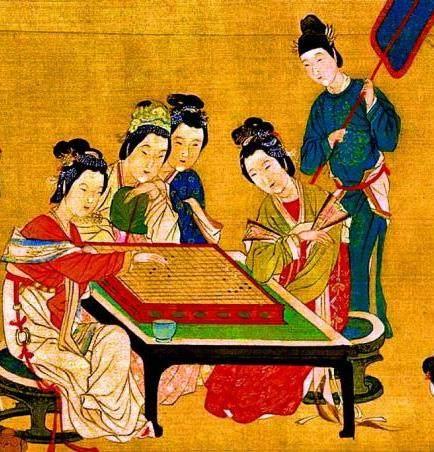

筆者試著從明朝遺存內容與技法相近的人物畫主題分析此扇畫面技法之傳承特點。以明代仇英代表作《漢宮春曉圖》局部畫面呈現的內容與技法來對家傳折扇內容與技法作比較分析。

明代仇英代表作絹本《漢宮春曉圖》作者以春日晨曦中的漢代宮廷為題,用長卷的形式描繪后宮佳麗百態;畫中后妃、宮娥、皇子、太監、畫師凡一百一十五人,個個衣著鮮麗,姿態各異,既無所事事又忙忙碌碌。畫家仇英生活在江南吳浙一帶,是明代社會尚奢風氣的形成和發展時期,奢靡之氣影響著消費觀念,培養出龐大的消費群體。以工筆重彩的筆法表現,妍雅鮮麗,給人一種朝氣蓬勃的氛圍。全畫構景繁復,用筆清勁而賦色妍雅。觀此作,不難感觸到明中晚期江浙地區繪畫風格追求之審美特點。這與家傳折扇繪畫用筆精細、賦色妍雅有著一脈相承之感。

(二)分析制作工藝

該折扇制作工藝十分講究,扇骨、扇面和扇釘制作精良,竹質扇骨由上等竹子做成,包括邊骨和芯骨兩部分。邊骨是位于最外邊的兩片寬扇骨,頂部有象牙裝飾,起到保護扇面的作用和美觀作用。而芯骨是夾在邊骨里面的若干條窄扇骨,起到支撐扇面的作用。其扇面位于折扇的上半部分,應由3至4層紙粘合而成。扇面除了有扇風作用外,作為書畫家書寫繪畫的載體使用熟宣紙材料。扇釘是扇子上一個必不可少的零件,它是固定扇骨的軸,扇子開合完全靠扇釘將邊骨和芯骨聚攏。目前,該折扇缺失一個扇釘。扇釘可能為銀制,有花紋,對折扇起到畫龍點睛的裝飾作用。據說扇釘主要有牛角和塑料等材料,最常用的是牛角釘,但觀察家傳折扇扇釘還應該屬于金屬材質,且丟失一個。

(三)從圖像解讀角度分析讀圖順序

家傳折扇扇面展開繪畫圖像完好,以連環畫形式構圖,讀圖順序是順時針還是逆時針至今未解,由約八部分畫面構成。內容初步觀察大約為描述封建時代(估計為明代中期)家庭禮教范疇,體現“明勸誡”的繪畫功能。扇面中居中的局部畫面呈現場景為:一位中年婦女身著淡綠綢緞長袍,手舉一類似折扇物品,仿佛要打向跪地的老年婦女,旁邊一位戴胡須的中年官宦衣著男子伸手要勸阻。如果順時針方式閱讀該畫作,內容可以概述為:書生外貌的男青年(以下簡稱“書生”)出行前與妻子告別——書生父親(官員)與隨從路上見貧困者相助——天上神仙(或判官)駕云聽一婦女訴苦——書生隨書童回家要進門——院內妻子與丫鬟習書畫——妻子要抽打家中年邁老婦人(官員相貌的家中長者相勸)——書生隨夫人到戲樓(亭下)要給祖上進貢——由家仆向書生及其父親(官員)遞交奏折(或書信)。故事情節豐富,家庭人物豐富(書生、妻子、官員、仆人等)都表情各異,特別是主人公即書生、妻子、官員,雖然在不同畫面中重復出現,但畫家描繪技法之高超體現在保留五官面貌及發型等特征不變前提下,將不同場面出現的同一主人公以不同動態手勢、著裝甚至不同眼神表現得惟妙惟肖。欣賞折扇畫面不由得令人想到畫家顧愷之在其《魏晉勝流畫贊》中提出“遷想秒得”這一繪畫理論命題。“凡畫,人最難,次山水,次狗馬。臺榭一定器耳,難成而易好,不待遷想秒得也。”聯系到此扇面約八幅圖所描繪的不同人物體態與精神氣質,可謂較好地體現了顧愷之的繪畫傳神思想。扇面每幅畫面中不同人物關系和諧呼應,與周圍建筑、假山石、植物等環境搭配合理生動。觀察畫面中樹木有垂柳、松樹及其他樹木,如類似核桃樹葉形態的樹木,和類似槐樹類小葉樹木。庭院中還種植紫藤,盛開的桃花、荷花,仿佛是春夏之交的江南私家園林。園中臺面擺放種植花草的瓷盆點綴環境,顯得更是生機勃勃。比如,在第二幅畫面中有駕云的神仙和官員著裝的人物;第三幅畫面有駕云姿態似判官的鬼神,身邊有赤裸上身的小鬼。八幅畫面構圖融洽,圖與圖間穿插不同建筑景觀,顯得巧妙自然。只是今日筆者知識面有限,無法準確將扇面繪畫內容全部閱讀出來,其表現的具體故事內容也難以推斷。

三、家傳折扇值得進一步探究

首先,家傳折扇歷史脈絡為:祖上從其產地江浙一帶選購——清代道光年間全家帶折扇遷至京城——清末民初被家人珍藏。由于該折扇畫面描繪的人物并非清代人物,因此,斷定它為明代留存至今的文物也約有五百年歷史了,這表明了該折扇具有值得研究的文物價值。

再有,如果從明清工筆繪畫藝術角度分析,該折扇價值還是很大的。仔細觀察扇面中的25個人物,其動態五官頭飾衣著等各不相同,即便是同一主人公角色出現于不同畫面中,動態、五官等也是有所不同的,不同人物的社會地位、情緒、身份等都可以自然地表現出來。畫家雖未留名,但運用傳統工筆技法卻甚為高超,表現故事內容的想象力、手中運用畫筆及礦物質顏料的表現力水準都是今人難以達到的。筆者不由得想:“難道是明代畫家運用放大鏡設備描繪的人物細節嗎?”而畫面內容技法另一個叫絕的方面便是人物周圍環境的表現。我們還未知其描繪的江南庭院民居建筑為何朝代,但至此筆者更偏向推斷其產自明代,甚至明代以前也非不可能。因為扇面描繪的所有男性人物都未留辮子,所以描繪的時代不可能是清代。觀察畫面中建筑風格感覺更近似于今日留存的明清江南私家園林中建筑風格,以此推斷畫面中表現的應該為私家園林。比如畫面中部的一塊假山石與清代北京恭王府花園中太湖石形態一致,太湖石來自江南。畫家將自然環境、建筑環境描繪得與不同人物情節相呼應,使得畫面整體惟妙惟肖。

本文撰寫至此令筆者不由得想到如何保護好該折扇。北京冬季室內干燥容易使折扇開裂;夏季雨季潮濕,容易生蟲發霉。十余年前藝術家李燕先生鑒賞該折扇時曾建議“盡量避免展開,以折疊狀存放干燥通風處為佳。”于是,多年來一直將該折扇折疊好放臥室頂柜紙袋中保存,配以驅蟲藥劑,既避免了陽光直射及蟑螂等爬蟲的進入,又比較干燥通風,盡量避免展開欣賞。

體現古代工筆繪畫藝術價值的這把家傳折扇還有許多未解之謎,如故事內容、繪制技法、制作工藝等。江南古代折扇作為中華民族珍貴的文化遺產,需要我們加倍珍惜保護,積極研究其文化藝術價值。保護好家傳的文物不僅僅是家族文物傳承的責任,更是保護中華民族文化遺產的責任。