趣說七夕應節戲天河配

韻白

張永和,著名劇作家,國家一級編劇,原《新劇本》雜志社副主編,國務院特殊津貼專家。著作:戲曲《煙壺》《龍須溝》《大清藥王》(合作),電視連續劇《大清藥王》《天下第一丑》(合作)《同光十三絕合傳》《馬連良傳》《京劇的魅力與時尚》等。

我從4歲看京劇,看了快80年,我愛她的高雅雋永、我愛她的京腔京韻,因此我參加京劇團、北京曲劇團、新劇本雜志,弄劇本、寫文章、出著作,一個目的,為了讓傳統戲曲有更多的人喜歡她,愿她長壽長存。

2023年8月22號 ,是農歷七月初七,也就是傳統的七夕節。

過去農歷七月七日稱七夕節、乞巧節、雙星節、婦女節等,當下我們最時髦的說法,是把這一天稱為中國的情人節。昔日,除唐代和五代,以七月六日為七夕節外,歷代均以七月初七日為七夕節。南北朝人撰寫的介紹自元旦至除夕24個節令故事的《荊楚歲時記》,是這樣介紹七夕節的:

七月七日為牽牛織女聚會之夜,傅玄《天問》云:“七月七日,牽牛織女會天河,此則其事也。張騫巡河源,所得榰機石示東方朔,朔曰:此石是織女榰機石,何于此?為東方朔所識,并其證焉。”

一千七八百年前,牛郎織女故事文字記載首見于此。

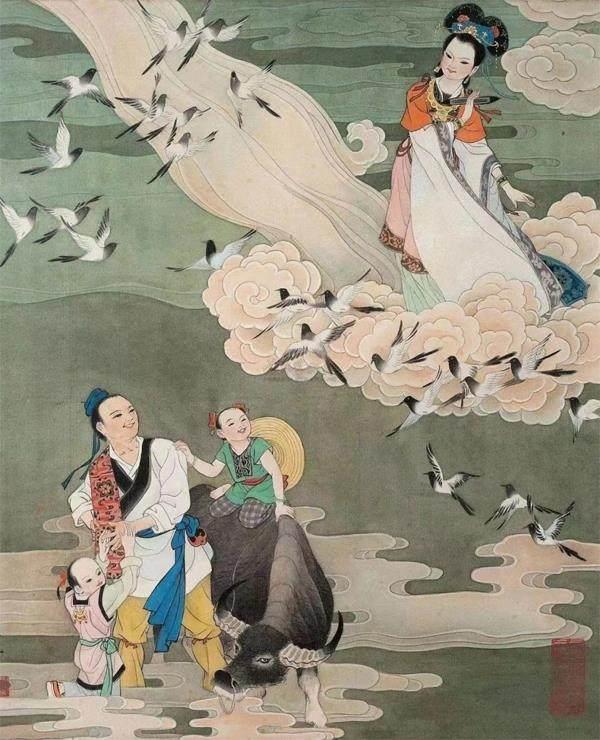

牛郎和織女的名字還有出現更早的。牛郎和織女本來是兩個星辰,商朝時在出土的木棺上面已經有了記錄。現在天文學家認為牛郎星屬天鷹座,織女星屬天琴座。據宋代人寫的《太平御覽·漢武帝故事》記載,漢武帝先后與西王母相會五次,均在七月七日,而西王母正是以銀簪劃河為界,分開牛郎織女的神仙。到東漢以后,牛郎織女傳說已經定型,如天帝為媒,牛郎織女結為夫婦,后玉帝命西王母下凡,劃銀河為界,兩人隔河相望,每年七夕有喜鵲搭橋才能相會。

從此以后,反映這個故事的文藝作品層出不窮。一是把牛郎織女作為神;二是根據人類社會的模式,又把牛郎織女作為兩個人,作為一對恩愛卻不幸的夫妻,于是這個凄美的神話故事流傳了下來,直到今天不衰。同時還留下了許多民俗,如最著名的乞巧,也就是每到農歷七月初七,姑娘們都要向天孫織女祈求自己更加心靈手巧,表達了婦女們追求幸福的愿望。

而作為京劇是什么時候出現在舞臺上的?清朝末年,這出戲作為七夕應節戲,就在京、津、滬各京劇大碼頭上演了。一進入農歷七月,各大京劇班社都會爭先演出此劇,以饗觀眾,北京以當時青年名旦王瑤卿等編演的此劇,命名為《天河配》的最有上座率。所有上演的不管叫《牛郎織女》還是叫《天河配》的,情節基本上都是這樣的:小商人張有才在自私透頂的妻子的攛掇和逼迫下,無奈和自己的弟弟牛郎分家。牛郎雖只分得老牛一頭,卻是天上的金牛星下界。老牛教牛郎去天河,竊取正在洗澡的也下界了的天孫織女的衣服,并且牛郎和織女結成幸福的夫妻,男耕女織,生下一兒一女,過著幸福的生活。數年后王母強制織女返回天宮。耕田回來的牛郎不見了織女,這時老牛告訴他原委,三個人分別是天庭的神仙,如今織女已回,自己也要返回天上。他讓牛郎披上自己的牛皮,攜帶自己的子女,便會騰云而起,在后面緊緊追趕,眼看就要追上,這時王母用銀簪劃出一道天河阻擋,并只允許二人每年七夕相會,屆時,用飛來的眾喜鵲為二人搭橋相聚。該戲生、旦、凈、丑行當齊全,情節跌宕曲折,并有濃郁的生活氣息,所以很能吸引觀眾。成為過去每年七月初七各大班社、劇團必演的應節戲。

四大名旦之首,京劇表演藝術家梅蘭芳,在光緒三十四年(1908)10歲時首次登臺,演的就是昆曲《長生殿·鵲橋密誓》中的織女,他當時還是個孩子,是由他的師傅吳菱仙把他抱到椅子上,站在鵲橋上的布景(椅子)上唱了一段昆曲。后來梅大師成了角兒了,他沒忘這出開蒙戲,重新排演了京劇《天河配》。他扮演織女,不但在唱、做、舞上頗有特點,而且在織女的服裝和頭飾上,均有很大的創新。并邀請小生大家姜妙香扮演牛郎,唱做繁重,姜先生還留下牛郎的一張“娃娃調”唱段的唱片。此外最為人稱道的是,李萬春領銜主演的永春社在慶樂戲院每年七月初演出的《天河配》。李萬春扮演牛郎,不但文武并重,還在報紙上大肆宣傳:加演電影,天上人間一覽無余。這個神話故事很能夠吸引觀眾,一演就是半個月,天天滿座,一票難求。我因為年紀小,沒有能夠趕上看這部戲,但是幾年以后,我卻每年都要看新興京劇團同樣在慶樂戲院演出的、以機關布景取勝的應節戲《天河配》。原來家父的壽辰是每年的農歷七月十五,我家又住在東珠市口,距離慶樂戲院也就是一箭之地。20世紀50年代初,以郝派名凈王永昌為團長的新興京劇團久占 大柵欄的慶樂戲院,以演出連臺本戲為特點。雖然他沒有永春社的加演電影,但他們的花樣也是非常多的,在報紙上是這樣寫的:本團所演的《天河配》,真牛上臺,織女沐浴,鵲鳥搭橋,大轉舞臺。這對于我這個十二三歲的孩子來說是太有吸引力了。所以每年七月十五家父壽辰吃完飯后都要去看這個戲,一連看了好幾年。

我清楚記得,名花旦杜麗珠反串牛郎,王派青衣名旦張貫珠演織女,名老生安舒元演哥哥張有才,彩旦端曼云演嫂子,名凈周益瑞演金牛星,名武生常長生和米玉文都扮演過喜鵲王,而郝派花臉藝術家王永昌 ,這次扮演了一個素臉的牛郎舅舅。我那時年紀小,給我留下深刻印象的是這幾位演員:杜麗珠反串的牛郎,揣摩小青年的語氣、語式,非常形象,蹦蹦跳跳,指手畫腳,成功地塑造了一個天真活潑、心地善良的牛郎形象。張貫珠扮演的織女,規規矩矩,不茍言笑,像一個大家閨秀出身的大姐姐,唱得也很好,得到好幾次掌聲。王永昌扮演的舅舅,能說會道熱心腸,很有正義感,偏向二外甥牛郎,其中弟兄分家一場,請舅舅來主持,有兩段“數板”,說得非常風趣幽默,又嗓音洪亮,節奏鮮明,我還記得其中有這樣的詞句:“大外甥,不公道,二外甥,要分家,那個唰唰唰, 唰唰唰 ”!說的特流暢自然,作為小孩的我,也不斷地給他鼓掌!再有引起所有觀眾興趣的,就是報紙上宣傳的那些也可說是噱頭吧。頭一樁,真牛上臺——牛郎分家后,拉著一頭皮毛干凈明亮的小黃牛,而且非常聽話。上下場似乎都聽得懂牛郎的指揮,觀眾都很贊嘆是如何調教的?但也不是萬無一失,我因為每年都看此戲,有一次小牛在舞臺上拉屎了,弄得扮演牛郎的杜麗珠非常尷尬,這時舞臺工作隊的師傅趕緊上來,用掃帚、簸箕急急把牛屎掃走了,引得全場哄堂大笑。再一個所謂仙女沐浴,是織女和她天上的姐妹們,到人間的河中洗浴,都穿著肉色的緊衣褲,外面披著薄紗,織女還要把數丈長的綢子,在自己前后左右耍起來,實際上是一套很有技巧的長綢舞。第三個是所謂的鵲鳥搭橋,劇團里的武生和武行們分別扮演喜鵲王和眾喜鵲,他們手里拿的似乎是七巧板的東西,在拼湊各種造型,還有翻跟頭、疊羅漢,最后拼湊成一座橋,這就是鵲橋了,牛郎和織女要在這座橋上相會。這時最后的一個節目,也就是大轉舞臺開始了。舞臺的中間又出現了一個小舞臺,小舞臺上分別坐著7個幼童,手里拿著荷花燈,不知一個什么指令后,小舞臺便轟隆轟隆地轉起來。大概要轉三分鐘吧。這就是所謂的大轉舞臺,那時觀眾沒有見過舞臺能轉,覺得新鮮奇特,故此也紛紛鼓掌。最后大家帶著滿足的心情,告別了劇場。以上就是我在慶樂戲院看牛郎織女的情況。想不到10來年后,我參加了新燕京劇團,工作的地點就是慶樂戲院。小時看戲那些劇場的工作人員,還有大半是原班人馬,我和他們說起當年看戲的情況,惹得大家一起哄堂大笑。

20世紀50年代初,中國戲曲學校在每年的七夕節前后,周日白天也要在大眾劇場演出《天河配》。我看過兩次他們的演出,一次是劉秀榮、張春孝主演的,一次是由武旦許湘生反串牛郎、由大師姐李開屏扮演織女。戲校的這出戲,沒有什么真牛上臺、大轉舞臺等噱頭,但引起我們當時那一幫年輕學生觀眾興趣的是要看他們的鵲鳥搭橋。當時戲校許多武技特棒的小武生、小武丑都紛紛扮演鵲鳥。兩次扮演喜鵲王的演員也不相同。分別由郝派花臉學員楊啟順和武生學員錢浩樑扮演。觀眾們饒有興趣的是看眾鵲鳥的出場,因為他們是要翻各種不同的跟頭才能出臺的。那真是技巧出眾,五花八門。每一個喜鵲鳥翻跟頭出場以后,都會贏得熱烈的掌聲。而人們最關注的還是最后出場的喜鵲王要翻什么花樣的跟頭。頭一個楊啟順,不愧是文武雙全。雖然他是唱花臉的,他的跟頭翻得又輕又快又穩,觀眾叫好鼓勵。而那個扮鵲王的錢浩樑,幾乎是頭一次 擔任主角,他人高馬大,翻出來的跟頭又高又沖又驚險,同樣贏得現場觀眾滿堂彩。

再說一個和我有直接關系的事:2007年,我受旅日京劇藝術家吳汝俊邀請,創作了京劇《七夕情緣》。雖然這出戲和老的《天河配》在情節上沒有大的顛覆,但在主題的開掘上還是有一些新意。主要是確定織女星和牽牛星,厭煩天庭無煙火氣的修煉,而傾情人間的有情有義的平凡生活,故此以“不羨天庭羨人間”的主旨貫穿全劇。而在藝術上處處創新。無論是吳汝俊扮演的織女星,還是文武老生藝術家王平扮演的牽牛星,在唱腔,念白、做表,各方面都體現了守正創新。吳汝俊織女的唱腔,新穎流暢,遵古而不滯;王平牛郎的身段,干凈漂亮,虛擬性極強。老藝術家寇春華、劉學欽、張麗雯分別扮演的嫂子、哥哥和王母,也都可圏可點。此劇還有一個最大的特點,就是無論在角色的服裝、頭飾、造型、音樂上都突出一個“新”字,特別是 最后的鵲鳥搭橋,沒有采用鵲鳥傳統的以武戲演員扮演,而改用男女芭蕾舞蹈演員,以優美的舞蹈技巧造型來表現這一情境。由于演員技巧過硬,處處給人以審美享受,同樣受到觀眾的熱烈歡迎,并給予“新京劇”的美譽。《七夕情緣》排練成功后,立即在北京、上海等地隆重推出,稍后該劇又到日本東京等各大城市去展演,我們的“應節戲”也受到異國觀眾的歡迎,有一萬多日本觀眾觀看了演出,為中日文化交流作出了一定的貢獻。