冰島電影公羊 :一場 瘟疫下的現代性問題

張沖博士,武昌理工學院科研教師,北京電影學院電影學系副教授、碩士研究生導師,北京電影學院中國民族文化影像傳承研究中心學術委員會研究員,ISFVF國際學生短片電影節審片、評委,曾任《北京電影學院學報》責任編輯等。

主講課程有《電影文化研究》《新時期中國喜劇電影研究》《影視劇作理論與創作》《歐洲電影史(當代北歐與東歐電影)》《中國電影史》《中外喜劇電影比較》《電影批評方法論》《英美電視劇研究》《大師研究》等。

出版專著《電影文化研究》《1977年以來中國喜劇電影研究》,譯著《行為表演藝術:從未來主義至當下》等。研究之余,也從事文學創作。

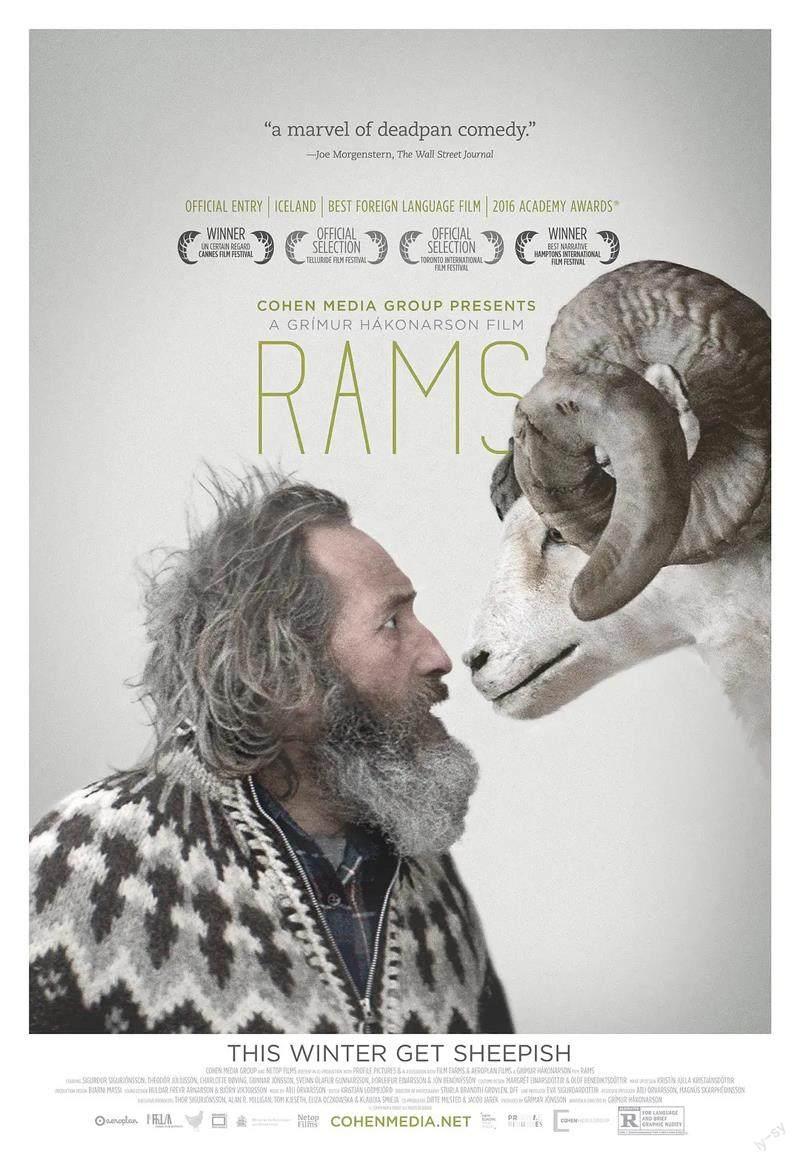

冰島的格里莫·哈克納爾森(1977-)2015年編劇、導演的《公羊》(又名《兩個兄弟和八只羊的故事》)獲得第68屆戛納電影節“一種關注單元”大獎。影片比較樸素地講述了一對40年不說話的兄弟,當他們開始正常交流與表達感情的時候,卻是另一個人即將離世之時。

《公羊》這部簡單的電影之所以獲獎,除了關注人和人的血脈親情關系外,它還在這個故事內核里鑲嵌進了較為具有批判色彩的尼采、福柯或德勒茲的思想。如對“主人道德”“現代臨床醫學的誕生”“愚人船”的隔離效力,以及這個社會規范化及隱在的看不見的系統操控之網對人的規訓與奴役。相較于外在可見的瘟疫,還存在著監獄大門之內看不到的無處不在的、以“消災”為目的的“監控”與“隔離”,其令人感到恐懼與絕望,且無處可逃,只能接受被規訓與被奴役。那么這個世界及人類,什么是真正的瘟疫?是羊瘟(羊瘙癢癥)?還是滲透進日常生活且無處不在的系統操控?抑或是人與人之間信念與愛的缺失?哈克納爾森在電影《公羊》里將這三種“瘟疫”狀態素樸地呈現在銀幕上。

人類和瘟疫

在西方經書中人類歷史不斷地在災難、瘟疫及戰爭中重復。對于冰島電影《公羊》中小山谷的村民來說,他們的災難就是當他們失去賴以生存的羊群之時。影片開始于一場飼養公羊比賽,其間村民們虔誠地表達了他們與羊的關系——“在這個國家,在這片冰與火的土地上,沒有任何事物能超過羊的重要性,羊在所有災難面前抵抗和堅持,亦是人類上千年來的朋友和救星。每一天,無論歡愉或受苦,羊的生命都與它的牧羊人以及它的辛勤、堅韌緊緊相連。如果我們的羊高興了,太陽也會溫暖地祝福所有人;如果我們的羊不開心,則如同黑夜與詛咒般黑暗。”

“羊”這一概念在西方電影里較為重要,一方面是因為在西方經典文化中,“羊”是具有特殊文化意義的符號,“羊”與“牧羊人”之間存在著千絲萬縷的文化聯系;另一方面,對于冰島小山谷里的村民來說,“羊”是他們賴以生存的物質基礎及精神意義,沒有了羊,他們將無法在此地繼續生活下去。

歐洲自十六世紀起,在之后的幾個世紀里運用“排斥方法”治理了麻風病人、貧苦流民、罪犯和精神錯亂者等問題。這種“排斥”與“精神上的重新整合”與瘟疫或災難相比,他們是否是另外一場災難,一場人為的看不見的災難?同樣,我們在電影《公羊》中也能看到,人們對待瘟疫、災難或者異己因素的“排斥”處理方式,如同處理上述病癥或癥候是一致的,基本上是按照“社會排斥”的方法進行處理與解決的。

波爾斯塔德牧場里的一只羊患上了羊瘙癢癥,根據本地獸醫卡特琳的專業與理性的判斷,如果一只成年公羊罹患了羊瘙癢癥,附近的牧場必須都要進行檢查,以確定是否還有其他羊患病。當發現其他兩個牧場還有此種瘙癢癥病例之后,他們就從臨床醫學專業的角度決定對整個山谷的羊群進行全面屠宰、捕殺。因為羊瘙癢癥是十九世紀末期,由一只英國羊帶到這座島上的,至今尚未將它徹底根除,這種病會損害羊的大腦以及脊髓,而且無法治愈。屠殺羊的任務就轟轟烈烈地開始了,雖偶遭類似基蒂這樣人的反對,但行政工作人員還是以法律手段將基蒂帶走,以便順利宰殺他的羊群。但是根據電影其他鄰居的表述,對這種羊瘟,科技或醫學手段自十九世紀開始就不能完全根除。如果羊瘙癢癥的病毒不能根除,那么對羊群的屠戮對村民來說是不是一場人為的災難或瘟疫?抑或是在現代社會醫學的規范下“由主權的法律體系轉變為規訓的規范化體系”,福柯認為由法律向醫學轉變,問題似乎不再是社會醫學誕生的歷史問題,而是反抗規范的現有模式問題。

臨床醫學的誕生

福柯對“理性話語”的系統化進行了考察:從什么時候起,根據什么語義或語法變化,人們才認識到語言變成了“理性話語”,因其標志著從古典澄明的世界——從啟蒙運動時代到十九世紀的轉折。

電影《公羊》中古米的女性鄰居說:“咱們得正確處理眼前的(羊瘟疫)狀況。”,她所說的“正確處理”方法就是遵循女獸醫的醫學技術理性話語及行政管理辦法屠殺所有山谷里的羊,并對牧場進行全面消毒,按照規定兩年之后再買進其他的羊。對于山谷中的人來說,羊是他們物質和精神上的寄托,是他們“上千年來的朋友和救星”,沒有了羊,他們的生活就會陷入黑夜與詛咒般的黑暗。

如何面對無羊生活的黑暗與絕望,兄弟二人分別采取不同的反抗方式:哥哥基蒂以本能反抗這種醫學技術及行政處理方法,他說:“咱們必須拒絕屠宰,沒了羊咱們還怎么活?(他們)有沒有考慮過我們?”而弟弟古米則偷偷藏起了八只波爾斯塔德羊,但在現代無處不在的監控體系下也難逃被追捕、屠殺的厄運。

醫學的發展,以及行為、舉止、話語、欲望的普遍醫療化,這一切是在規訓和主權這兩大不同質的層面相會合的背景下發生的。女獸醫以“要想根除疫病,你就必須遵守規定”為理由譴責古米私自將147只羊殺死的行為。但沉默而固執的古米以他的方式來處理這場瘟疫,他和他的哥哥基蒂面對與處理瘟疫的方式不同,但結論都是反抗,古米是現代式反抗,基蒂是古典的貴族英雄式反抗。以直接而素樸的方式直擊規訓制度,但卻被警車拉走,關進外人無法看見的監獄之中,綿延規訓與懲戒的氣息,出獄后的基蒂以醉酒的方式自我放逐。

與現代女獸醫相同,電影中的行政官員在一年中最冷的一天來到古米家,因為基蒂對屠殺羊后的消毒沒有絲毫合作的意愿,讓他們擔心基蒂是唯一一個不肯配合處理的村民。而為了“正確”的程序,即在羊圈徹底消毒前,不能把新的羊帶來,他們將運用法律法規進行干涉。行政管理部門在檢查了波爾斯塔德牧場的文件后,發現基蒂并不是牧場的主人,而牧場是在古米名下。基蒂早年間因為自己自由不羈的行為受到父權規訓的壓抑,作為對其不羈行為的懲罰,父親將牧場作為遺產給了古米。行政官員為了管制與制約基蒂的不受約束的“浪子”行為,而要對古米進行挾制,或行政、法律制裁,行政官員對古米說:“你知道這意味著什么嗎?你是你兄弟的責任人,他住在你的地產上,如果他不遵守規定,那么將由你(負法律責任),會傳喚你去進行審判。”在這種挾制與懲罰的條件下,行政官員給古米他認為的較好的建議:“就是你們把問題解決掉。”行政管理者以醫學規范為理由使用權力對人進行層層規范,進而達到規范化或規訓的后果。

真正的瘟疫

規訓,經由社會醫療化而來的規范化,一系列生物權力的出現,這些生物權力既實施于具體生存中的個人,也按照經濟和政治管理原則而實施于人口,還有行為技術的誕生,這一切都構成了一種權力設定,而按福柯之見,我們在20世紀末依然生活在此權力設定之中。

《公羊》電影中亦呈現了這種“規范化”或者“生物權力”的“權力設定”:主人公古米與哥哥基蒂兩個人因早年間的不和齟齬而四十余年不說話,其間的溝通在于用一條叫索米的狗來回傳遞信件。他們之所以不說話,是因為基蒂的行為不符合規訓世界的戒條或者規范化要求,這也就引起了基蒂父親對他的厭惡,從而將波爾斯塔德牧場的所有權交給了較為自律、聽話的古米,使其成為這個牧場的主人,而基蒂只是寄居在牧場,意即古米是他的老板或者主人。古米帶有標準的中產階級特征,喜歡聽古典音樂、節制,且有自己的做事方式與邏輯。而基蒂則不同,他做事大膽直接,猶如荒野中的金發野獸,酗酒、直接表達情緒,甚至因為古米指出自己得了冠軍的羊患有羊瘙癢癥而拿槍直接射擊古米的窗戶,他也不肯積極配合獸醫的屠殺羊的命令及行政消毒的命令,他帶有古希臘英雄的氣質與特征。與哥哥基蒂不同,弟弟古米以現代人的聰明方式在房子的地下室里私自藏起八只波爾斯塔德羊,音樂、美食與八只羊是他對付冬天和虛無的方法。但是最終八只羊還是被官方發現了,為了保住這八只羊,古米只能向多年不說話的哥哥基蒂求救,而在奪羊的過程中險象叢生。

哈克納爾森的電影《公羊》中較為反諷的是,兄弟間的拯救出現過三次,前兩次是理性的弟弟古米拯救酗酒的哥哥基蒂,第一次是把他泡到浴缸的水里,第二次是用鏟車把路邊醉酒的基蒂放到醫院門口,而第三次則是哥哥用自己的身體溫暖凍僵的弟弟,并且喃喃自語地擁抱安慰弟弟:“一切都會好起來的,我親愛的古米。”這是最深情的血親表達,超越了他們四十余年的恩怨與不同意見,象征著和解或者寬恕與原諒。

從電影中,可以窺見導演的倚重,哥哥基蒂帶有酒神狄俄尼索斯的特征,常常酗酒、結交女性朋友,生活不拘小節,有些邋遢,而在電影院的最后關頭,卻是他試圖用自己赤膊的上身來溫暖注重生活、注重保養的弟弟古米,雖然弟弟古米此時已奄奄一息,在高山的雪洞中生死未卜。

電影《公羊》在結尾處以開放的方式結尾:如果追捕、屠殺羊的政府工作人員搜尋到他們,他們僅存的八只波爾斯塔德牧場羊將會同其他被屠殺的羊一樣被銷聲匿跡,等待兄弟二人的依舊是漫長的冬季、虛無與存在的無意義,他們能否挨過這存在的虛無,是另外的問題;如果政府的工作人員無法搜尋到他們,長時間的冰凍會導致古米的死亡,無論政府工作人員的何種結果,這兄弟二人都難逃厄運,不得不去面對這規訓過后的孤獨與虛無。那么此種現代醫學條件下的規范化及其規訓后果,是否是一種新的戕害機器或屠戮手段?抑或是一種長期的“瘟疫”?