《個人信息保護法》背景下知情同意原則適用的困境與出路

曹滿

(浙江工商大學,浙江杭州 310018)

一、知情同意原則概述

(一)知情同意原則的含義

2021年8月20日,十三屆全國人大常委會第三十次會議表決通過《個人信息保護法》,其中,第14條對知情同意原則作出具體闡釋:基于個人同意處理個人信息的,該同意應當由個人在充分知情的前提下自愿、明確作出。基于此,該原則可以簡單表述為信息處理者在收集、利用個人信息前,需告知信息主體并獲得其明確同意。其主要包括兩層含義:一是知情,指信息處理者在收集、利用信息主體的個人隱私信息前,需將個人信息被收集、利用的情況充分告知,做到信息主體的“知情”。二是同意,是指信息主體在被充分告知的基礎上,自主地做出同意或者不同意的意思表示[1]。

(二)知情同意原則的豁免

我國立法為知情同意原則的豁免提供了法律依據。《中華人民共和國傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》規定,任何機構和個人有義務配合國家有關機關進行傳染病防控相關工作。《個人信息保護法》《個人信息安全規范》規定,若收集信息與公共衛生直接相關的,可以不經信息主體同意;為應對突發公共衛生事件等情形,信息處理者不需取得個人同意即可處理個人信息。

二、知情同意原則適用的必要性

(一)現實依據

我國需要保障人民群眾將工作重心逐漸轉移到復工復產、區域性抗疫中。可以預見的是,在很長一段時間內,疫情都將與人類共存,疫情防控逐漸常態化。

由于以上原因,疫情初期防控大于一切以及廣泛收集個人信息的政策,在后疫情時代常常被公眾認為過猶不及。誠然,知情同意原則的豁免是保障生命健康及社會穩定的必要選擇,其所帶來的公共利益在疫情期間受到政府及公民的高度認可。但在后疫情時代,盡管疫情防控仍不容輕視,但在個人信息收集處理層面一貫沿用重大疫情期間的方式與力度也許不夠妥當。知情同意原則的缺失也引起公眾對疫情防控期間知情同意原則豁免權信任的反彈。倘若政府以疫情防控為由,對知情同意原則一概豁免,必然會導致公民的個人信息處于危險境地。

(二)法理依據

知情同意原則的核心在于自主,即自由意志的體現。密爾的功利主義自由理論為知情同意原則提供了理論先導。該原則賦予信息主體自主處理信息的權利,充分尊重了信息主體的自由意志,也體現了個人控制信息的需求。正如密爾所言:“對本人自己,對于他自己的身和心,個人乃是最高主權者。”黑格爾也認為人作為意志的存在,有權將其意志體現在任何事物中,但人們只有在作出決定后,其意志才是現實的意志和特定化了的個人意志。在頻繁處理個人信息的過程中,是否收集個人信息、由誰收集個人信息、如何利用個人信息等,均由信息主體通過其個人意志而定奪。無論做出同意還是不同意的決定,都應是有價值的決定。只有保障信息主體能夠自主地行使知情同意權,其他主體收集信息的行為才具有正當性基礎。

三、知情同意原則適用的困境

由于我國立法尚未對知情同意原則豁免的范圍進行明確的界定,也未對信息處理主體的范圍作出限制性的規定,在實際中往往會出現擴大適用知情同意原則的范圍及非明確授權主體處理信息的情況。

(一)知情同意原則的豁免范圍不明確

法律規定中可以不經過信息主體同意而收集處理的“與公共衛生相關的信息”的具體含義并不明確。中央網絡安全和信息化委員會辦公室曾發布《關于做好個人信息保護利用大數據支撐聯防聯控工作的通知》(以下簡稱《通知》),要求只能收集疫情防控所必需的信息,但何種信息為必需的信息,卻無定論。在疫情發生時,出于種種原因,信息收集的范圍常常被擴大化。例如,信息處理者有時會收集患者及其密切接觸者的學歷、職業、職務、婚姻狀況、政治面貌、家庭收入、畢業院校等無關信息。

(二)信息處理主體繁雜

《通知》中規定:除國務院衛生健康部門依據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》授權的機構外,其他任何單位和個人不得以疫情防控、疾病防治為由,未經被收集者同意收集使用個人信息。我國立法機關將收集個人信息的權利明確授權給三類主體:縣級以上政府及有關部門;疾病預防控制機構、醫療機構;街道、鄉鎮及村民、居民委員會。我國以上三類主體收集個人信息有助于緩解疫情、作出正確決策、回應社會關切,具有正當性。但在實際生活中,餐館、酒店、超市等出于疫情防控目的,也會要求顧客掃碼登記,填寫姓名、聯系電話、身份證號等個人信息。

四、知情同意原則適用的出路

(一)信息必要性分級

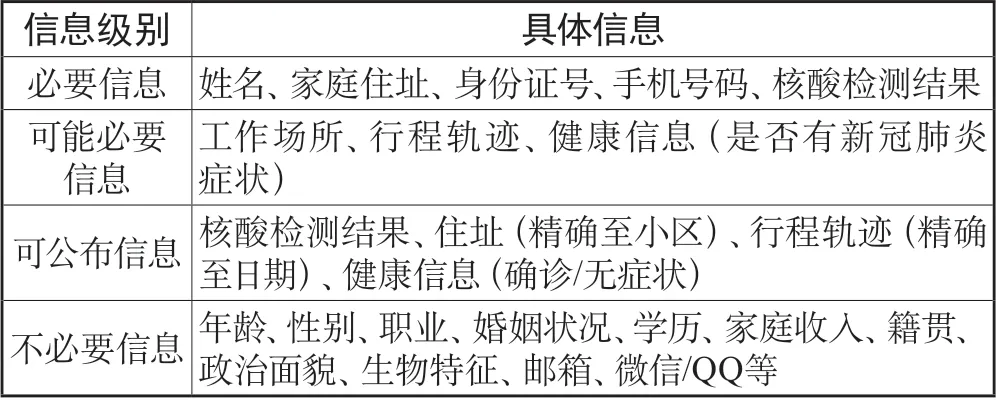

日常生活中常見的個人信息主要包括姓名、年齡、職業、身份證號、行程軌跡、家庭住址、工作場所等。筆者根據信息處理者收集信息的必要性、使用的可能性和頻率、公布的必要性及泄露后的危害程度,將個人信息分為必要信息、可能必要信息、不必要信息和可公布信息[2]。姓名、家庭住址、身份證號、手機號碼、核酸檢測結果等在疫情溯源過程中起到關鍵作用,屬于必要信息。出于流調的需要,行程軌跡也可能作為必要信息收集,但是對次密接、無接觸者等人員而言,其具體行程軌跡不具有收集的必要性,故行程軌跡并非必要信息(由于沒有次次密接身份,故無須收集次密接的密切接觸者,因此也無須收集其與密接無關的行程軌跡)。健康信息也是如此,對于無接觸者而言,主動排查其有無感染風險不僅沒有現實必要,而且缺乏相應的法律依據。工作場所性質與家庭住址類似,若沒有固定居所或家庭住址,所在社區無法聯系到相關人員時,可考慮通過工作場所聯系相關人員。

在進一步的個人信息公布時,工作人員又要考慮到公布姓名、聯系方式等信息對當事人的困擾甚至侵害,所以理應對重要信息進行進一步脫敏,如不公布真實姓名、聯系方式,只公布足以使公眾知悉其是否與感染者有過接觸的必要信息,如核酸檢測結果、住址(精確至小區)、行程軌跡(精確至日期)、健康信息(確診/無癥狀)等。

除以上信息外,年齡、性別、職業、婚姻狀況、學歷、家庭收入、籍貫、政治面貌、生物特征、郵箱、微信/QQ等與疫情防控并無特別緊密聯系的信息皆為不必要信息,信息必要性分級表如表1所示。

表1 信息必要性分級表

(二)信息主體分級

在疫情防控期間,與疫情相關的身份主要分為七類:確診病例、疑似病例、無癥狀感染者、密切接觸者(近距離接觸)、次密切接觸者、一般接觸者(共同暴露)、其他(無接觸者)[3]。出于不同的信息收集需要,我們可以將信息主體細分為以下8個部分:A(確診/疑似病例、無癥狀感染者)、B(密切接觸者中曾與A在公共場所接觸但互不相識的部分)、C(密切接觸者中與A相識的部分,如家人、同事、鄰居)、D(次密切接觸者中與B、C不相識的部分)、E(次密切接觸者中B、C相識的部分,如共同居住的親友等)、F(一般接觸者,即曾與A共同暴露在同一公共場合的人員)、G(無接觸者中居住在與A同縣區的人員)、H(完全無接觸者)。

從感染概率來看,我們可以將B、C歸為一類,感染可能性大,其次為D、E,感染可能性較大,再次分別為F、G、H。從疫情防控健康管理措施來看,A需要進行隔離治療,B、C、D、E劃為一類,需要進行集中隔離,F需居家隔離,G需三天兩檢,H無需采取以上舉措[4]。從人員排查方式來看,C、E可以通過A、B、C提供信息進行排查,B、D、F則需要經過場所碼、監控等流調措施獲取信息,G可以通過公安機關居住地或行程碼等手段獲取信息,H無須獲取信息,信息主體分級表如表2所示。

表2 信息主體分級表

此外,地域風險防控等級劃分也為信息主體分級提供了另一劃分依據。工作人員可以根據往返地的疫情風險,有針對性地規劃信息收集需要,這與表2類似,故筆者不作贅述。

(三)信息處理者權限分級

疫情期間,由于疫情的復雜性,政府將信息處理權限向下授權[5]。知情同意原則豁免主體繁多,信息收集儲存分散,信息處理者素質參差不齊,信息保密機制簡陋[6],信息控制風險增加。建立信息處理者權限分級制度是信息主體處理繁雜困境的出路,信息處理者權限分級表如表3所示。

表3 信息處理者權限分級表

根據信息處理者的權限來源及管理范圍、管理權限的不同,我們可將信息處理者的權限分為五級,一、二級為上級部門,在疫情防控期間負有統籌兼顧的責任,故給予其直接收集信息與共享信息的權限。此外,根據《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國突發事件應對法》,省級以上衛生行政部門、縣級以上人民政府具有發布疫情防控相關信息的權限。三、四級信息處理主體的管理范圍較小,僅在特定時期有權收集信息,若有需要,可向上級部門申請必要信息。雖然第五級主體在現實生活中收集個人信息的現象已經司空見慣,但事實上,此類主體既無法律授權,也未獲得政府授權,其行為涉嫌違法。

五、結束語

知情同意原則是個人信息保護的基礎,其所捍衛的自主價值是人格尊嚴的核心元素。根據權利位階理論,公共利益與個人利益相沖突時,個人利益應讓步于公共利益。疫情防控期間,知情同意原則依法豁免有助于疫情防控機關遏制疫情蔓延,適當限縮個人權利在所難免。但是知情同意原則的豁免必須以符合比例原則為前提,否則無疑是對人權的侵犯。后疫情時代,信息控制的方式與力度仍較疫情期間未有改變,其中出現了大量泄露侵犯涉疫信息的違法行為,知情同意原則在此期間的地位岌岌可危。面對這一現狀,相關部門兼顧個人利益與公共利益,限縮知情同意原則的不合理限制,走出知情同意原則適用困境,是維護個人隱私權、信息自決權以及法律尊嚴的必經之路。