早期藥物臨床試驗健康志愿者心電圖篩選檢查分析*

張堃,胡朝英,張蘭

(首都醫科大學宣武醫院藥學部Ⅰ期臨床研究中心,國家老年疾病臨床醫學研究中心,北京 100053)

早期藥物臨床試驗(Ⅰ、Ⅱa)主要目的是將藥物非臨床研究,包括毒理學、藥動學(pharmacokinetics,PK)及藥效動力學(pharmacodynamics,PD)試驗結果,轉化到人體開展耐受性試驗、PK與PD試驗,并對非臨床研究的動物實驗結果進行概念驗證,初步評估藥物在人體的安全性與(或)有效性[1]。研究者所在的Ⅰ期臨床研究中心主要承擔Ⅰ期臨床試驗、生物等效性(bioequivalence,BE)試驗和部分Ⅱa期臨床試驗,其中Ⅰ期臨床試驗、BE試驗主要在健康志愿者中進行,Ⅱa期臨床試驗在相應患者中進行。如何高效率、高質量篩選符合要求的志愿者是決定臨床試驗順利進行的關鍵環節,其中心電圖(electrocardiogram,ECG)是目前普遍應用的志愿者篩選檢查方法,ECG的正確收集與判讀是保證篩選成功的必要條件之一。筆者對某三級甲等醫院Ⅰ期臨床研究中心在2021年5月—2022年4月進行志愿者篩選檢查的共計1 159份ECG進行回顧性分析,以期幫助藥物臨床試驗研究人員對志愿者篩選過程中ECG相關問題進行梳理,為早期藥物臨床試驗篩選提供參考。

1 資料與方法

1.1資料 某三級甲等醫院Ⅰ期臨床研究中心2021年5月—2022年4月參與9項Ⅰ期及BE臨床試驗篩選的志愿者。檢查ECG共計1 159份,ECG機均使用Motara ELI-350 ECG機型,數據采集采用人工判定計算機輔助方式進行,由Ⅰ期臨床研究中心經過ECG規范化培訓的專職醫生判讀[2]。

1.2納入標準與觀察指標 ①志愿者納入標準:年齡18~60 歲,身高、體質量、身體質量指數在正常范圍內,血壓、脈搏、呼吸、體溫等生命體征在正常范圍或無臨床意義,方能進入ECG檢查環節;② ECG入選主要指標:竇性心律,心率(heart rate,HR)50~100次·min-1,PR間期110~210 ms,QRS間期 0~120 ms,QTcF≤450 ms(男)/470 ms(女);③ 記錄試驗項目、志愿者年齡、性別、HR、PR間期、QRS間期、QT間期、 RR間期、QTcB、QTcF以及其他診斷結果。

1.3統計學方法 采用SPSS 26.0版軟件進行統計學分析。采用shapiro-wilk法進行正態性檢驗,正態分布資料采用均數±標準差描述,兩組間均數比較采用t檢驗,多組間均數比較采用方差分析;非正態分布資料采用中位數(四分位數)描述,兩組間比較采用Mann-witney非參數檢驗,多組間比較采用Kruskal-wallis非參數檢驗。所有統計均為雙側檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1一般人口學資料 共計1 159例志愿者參加了ECG篩選檢查,其中男795例,女364例,男女比為2.18:1,去除其中一項只面向女性志愿者進行篩選的Ⅰ期臨床試驗的181例,剩余項目男女比為4.34:1。年齡18~57歲,平均(32.62±7.96)歲,中位數32歲,其中女性平均年齡(35.07±7.82)歲,男性平均年齡(31.50±7.78)歲。

2.2ECG指標分析結果匯總

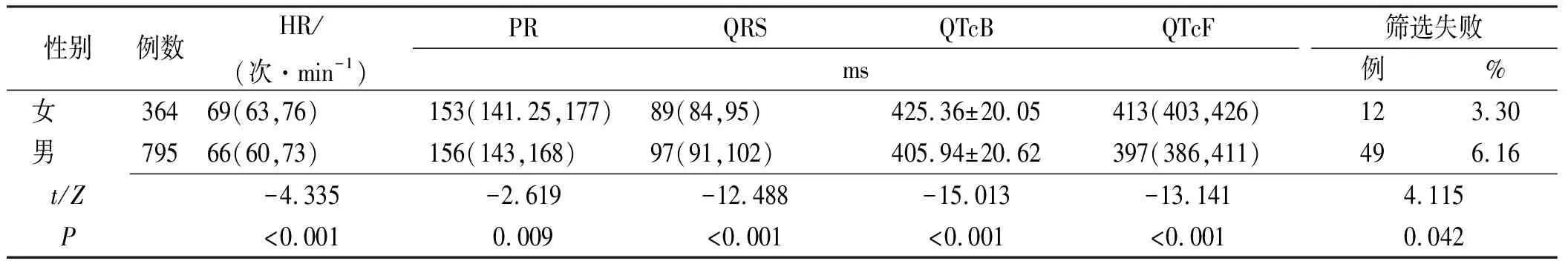

2.2.1基本指標 見表1。

2.2.2ECG篩選結果 ECG直接篩選失敗總計61例,占比5.26%,其中PR間期顯著縮短(PR<110 ms)13例(21.31%),Ⅰ°房室傳導阻滯11例(18.03%),非特異性室內傳導延遲(QRS>120 ms)9例(14.75%),竇性心動過速3例(4.92%),右束支阻滯4例(6.56%),竇性心動過緩12例(19.67%),V1-V3T波倒置、QT間期延長、房性心律、交界性心律、廣泛ST段壓低>1 mv、頻發室性期前收縮1例、房早二聯律、T波廣泛低平倒置、右位心各1例(各占1.64%)。

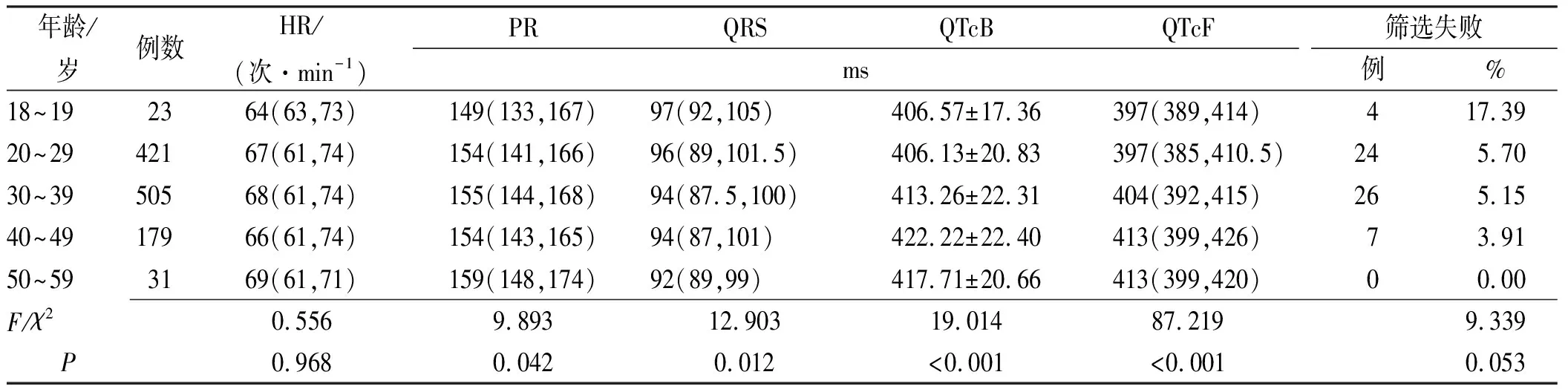

性別和年齡是影響ECG的重要因素,分析可見不同性別之間主要ECG指標差異有統計學意義,QRS間期和QTcB/QTcF在部分年齡組別之間差異有統計學意義,具體結果見表2,3。

表2 不同性別健康志愿者ECG篩選指標

表3 不同年齡組ECG篩選指標

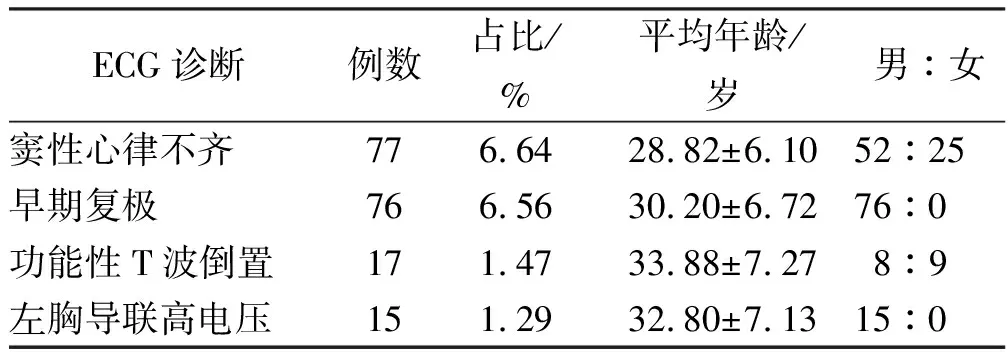

多數研究方案允許ECG有異常但經研究醫生評估認為無臨床意義的志愿者入組,常見ECG正常變異統計見表4。

表4 常見ECG正常變異數據

3 討論

本研究將ECG入排標準定為:竇性心律,HR 50~100次·min-1,PR間期110~210 ms,QRS間期60~120 ms,QTcF ≤450 ms(男)/470 ms(女),且由研究醫生判定無異常或異常無臨床意義。

從數據統計可見,異位心律僅有4例,占比0.35%,這與招募要求、前期知情問詢和生命體征測量等前置篩選環節相關,更長時間的心電圖觀察或動態心電圖篩查[3]對發現心律失常的志愿者更有幫助,對于有潛在心臟毒性的藥物臨床試驗可以考慮更完善的心臟篩查手段。正常HR范圍多定義為60~100次·min-1,也有文獻支持正常HR為50~90次·min-1,從篩選情況來看,HR 50~59次·min-1總計211例,占比為18.21%,HR 91~100次·min-1總計32例,占比為2.76%,篩選范圍定義為50~100次,既可保證志愿者安全性,也可提高篩選效率。對于HR偏慢志愿者應詢問有無頭暈、黑蒙、心悸等病史,平素有無規律運動或體力勞動等,同時關注其在運動等刺激交感神經興奮時是否能有相應的HR提升,比單純的關注HR快慢本身更能體現心臟功能正常與否。PR間期正常范圍常定為120~200 ms,也有很多文獻報道長(短)PR間期在正常健康人群中普遍存在[4],通常將中度以上(PR>220 ms)房室傳導延遲視作有臨床意義的研究參數[5],而認為輕度房室傳導延遲受到HR、年齡、身高、是否經常鍛煉等多種常見因素影響,臨床意義不明確,而單純只有短PR間期(<120 ms),QRS間期正常、無預激波和既往心律失常病史者可能是正常變異。為兼顧篩選效率及保證志愿者安全,將PR間期可接受范圍定為110~210 ms,如受試藥物對心臟傳導可能有影響或方案有明確要求的情況除外。QT間期是心室除極和復極全過程所經歷的時間,是藥物心臟毒性的關鍵監測指標,篩選范圍較為嚴格。心率的變化會對QT間期產生不同的影響,選擇的校正計算公式不同,則會產生較大偏差的QTc值,在成年人中,Bazett 公式表現出一定的局限性,而在大多數情況下,用Fridericia校正法可能是合適的[2],所以目前多數臨床試驗方案以QTcF為判定標準。有研究提示,對整體人群而言,Hodges公式表現最佳,對于QT間期與HR“依存度”高的情況而言,Framingham與QTc- Mod公式計算的QTc值功效最好[6]。在各種不同的狀態下,對不同人群如何科學選擇QTc計算公式,尚需進一步大規模臨床研究 。

本次總結的ECG中男性篩敗率高于女性,可能與男性在常見篩敗原因,比如房室傳導異常、顯著竇性過緩、室內傳導延遲等發生率較高相關。年輕組別(<20歲)篩敗率最高,筆者認為除去例數較少造成的偏差外,年輕組別志愿者健康情況未經過時間驗證,可能存在正常變異和異常指標的比例高于中年組別的情況,而ECG正常不代表心血管狀態一定良好,對于中老年志愿者在進行潛在心臟毒性藥物臨床試驗時應結合既往史、體檢和更多有參考價值的檢查進行篩選,例如運動平板試驗[7]和心臟超聲檢查等。在心電圖篩選檢查中,快速準確地判斷正常變異與異常心電圖也是保障篩選效率和質量的關鍵一環,從統計結果來看,竇性心律不齊、早期復極、功能性T波改變和左胸導聯高電壓是最常見的正常變異表現。呼吸性竇性心律不齊常見且為良性,在呼吸周期中,吸氣反射性地抑制迷走神經張力,從而增加竇性心率,而在呼氣時,迷走神經張力升高至之前的狀態,心率降低。在采集心電圖時遇到心律不齊的情況可以適當延長觀察時間,囑志愿者屏氣通常會消除心律不齊表現。呼吸性竇性心律不齊在年輕人中更常見,隨著年齡的增長而變得不明顯。大多數文獻將心電圖上存在早期復極定義為在2個相鄰導聯上出現J點抬高≥0.1 mV,呈頓挫或切跡的波形[8],在一般人群中的檢出率相對較高(5%~13%),在青年男性,尤其是規律運動或體力勞動人員中更為常見,絕大多數無臨床意義,但注意發現早期復極心電圖表現時應仔細詢問志愿者是否曾有暈厥、心悸等惡性心律失常表現[9],如考慮合并有早期復極綜合征可能時應避免入組。心電圖T波改變也較常見,常見的功能性T波倒置包括持續性幼年型T波(多為V1-V3),過度換氣后T波改變以及β受體功能亢進導致的T波低平倒置(多為Ⅱ、Ⅲ、aVF)等,女性多見[10],鑒別T波倒置的原因應結合病史,年齡,具體心電圖表現(范圍、程度、有無其他異常)等進行綜合判定。從統計數據看,左胸導聯高電壓基本發生在青年男性,其與左室肥大鑒別的要點主要關注年齡、病史(有無高血壓和常見心臟疾病臨床表現及超聲心動檢查結果等),心電圖有無ST-T改變和電軸左偏也有助于鑒別是否有臨床意義。

ECG檢查是早期藥物臨床試驗重要的安全性篩查工具,尤其對于有潛在心臟毒性的藥物臨床試驗更應該在篩選期嚴格把關。ECG檢查要求仰臥位至少靜息休息≥5 min采集,篩選中一定叮囑志愿者保持安靜,避免使用手機等可能影響ECG數據的行為。ECG采集建議應由經過專業培訓的有經驗的醫生現場采集,既可以保證ECG采集的質量和效率,也可以及時發現ECG異常,避免志愿者進行不必要的后續檢查。ECG采集前應按照標準操作程序規定的操作流程進行校準,左右手顛倒是最常見的操作錯誤,操作過程中要保持精力集中,同時要及時關注ECG異常結果,如發現I導聯P波向下,aVR導聯P波向上,應及時核對導聯位置,如果導聯位置無誤,且胸導聯QRS波電壓呈現遞減趨勢,應考慮是否存在右位心,筆者親遇右位心1例,結合聽診、詢問既往史等不難判定,后續志愿者自行超聲心動檢查也予以確認。ECG采集應確保基線平穩,判讀應由固定的經過規范化培訓的醫生進行,以保障ECG判讀的準確性和一致性[2]。

ECG是早期藥物臨床研究安全性評估的重要手段,也是志愿者篩選的重要檢查方法,應根據試驗藥物前期非臨床研究等數據,科學制定統一的篩選標準。保障志愿者安全是臨床試驗首要原則,研究者應不斷提升ECG判讀水平,兼顧篩選效率的同時應確保志愿者避免可能面臨的安全性風險。