基于POI 數據的聊城市主城區公園綠地空間分布特征研究

馮國慶,董家鑫,張中一,劉慧嬌,褚蓉蓉,高祥斌

(聊城大學農學與農業工程學院,山東 聊城 252059)

公園綠地作為城市綠地的重要組成部分,是國家生態文明建設的核心內容之一[1],2017 年,我國住房和城鄉建設部發布了《城市綠地分類標準》,其中對公園綠地進行了權威定義。公園綠地是指向公眾開放,以游憩為主要功能,同時兼具生態、景觀、文教和應急避險等功能,并配有一定的游憩和服務設施的綠地,包括綜合公園、社區公園、專類公園和游園,劃分標準根據各種公園綠地的主要功能所決定[2]。隨著中國的城市化進程的加速推進,人們更加注重高品質的戶外生活,合理的公園綠地布局可以改善城市居民的居住體驗,提升資源的利用效率,是保障城市居民戶外生活質量的關鍵因素[3,4]。數據挖掘技術的飛速發展使得開放的大數據在城市地理中得到了充分的應用[5-9],作為海量信息數據的代表,POI(Point of Interest)數據通常被稱作興趣點,泛指電子地圖內的點類數據,包含名稱、地址、坐標和類別四個屬性,以大體量、高精度和易獲取的優點而受到學者們的廣泛關注[10-12]。傳統的點類數據獲取方式是以投入大量的人力資源和時間成本的實地調查為主,該方式收集難度較高且獲取的信息時效性與準確性較差,因此,大數據的應用為探尋公園綠地的空間布局合理性提供了新的思路。

基于以上背景,本研究以聊城市主城區作為研究區域,通過POI 數據,利用最鄰近指數、核密度分析和標準差橢圓分析研究不同類型公園綠地的空間分布特征,從中發現存在的問題,并為今后聊城市的公園綠地建設選址提供建議,同時為推動“公園城市”的建設提供理論支持和技術指導。

1 研究區概況

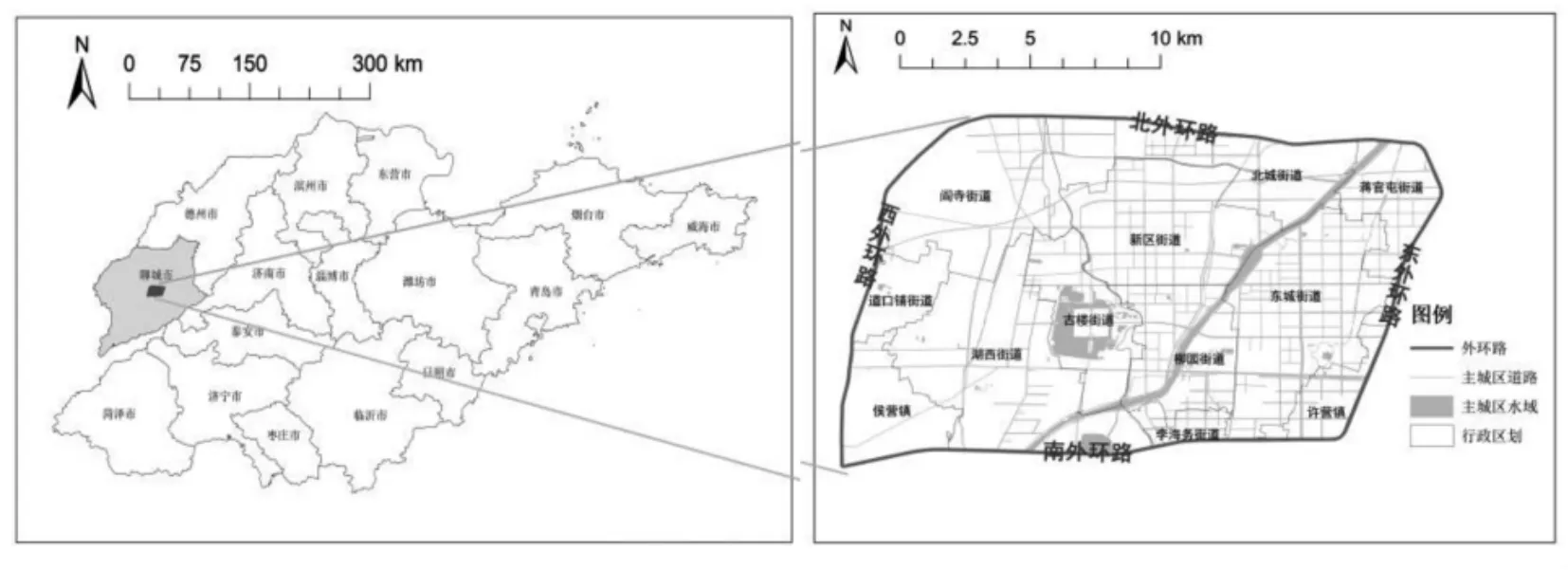

聊城市位于山東省西部(35°47'—37°02'N,115°16'—116°32'E),地處魯西平原,冀魯豫三省交界處,全市總面積8 628km2,人口650 萬,市內水資源豐富,享有“江北水城”的美譽,黃河與京杭大運河交匯于此,中國北方最大的城市湖泊——東昌湖坐落于此。本文以聊城市外環路以內的主城區作為研究范圍(見圖1),該區總面積為198.69km2。

圖1 研究區域示意圖Figure1 Location of study area

2 研究方法與數據來源

2.1 研究方法

本文基于地理空間數據,將聊城市主城區公園綠地POI 數據導入ArcGIS 軟件,運用最鄰近指數得出聊城市主城區公園綠地的最鄰近指數及分布類型,通過核密度分析和標準差橢圓分析比較不同類型的公園綠地空間分布的聚集或離散情況以及研究不同類型公園綠地的空間分布特征,上述分析方法解析如下。

2.1.1 最鄰近指數

最鄰近指數描述了POI 點要素的空間分布類型[13],當R>1 時,POI 點的空間分布類型為離散型;當R=1時,空間分布類型為隨機型;當R<1 時,POI 點要素的空間分布類型為集聚型[14]。計算公式如式(1)~(2)所示。

式中:R 為最鄰近指數;r1為平均最鄰近距離;rE為理論最鄰近距離; n 為區域內公園綠地數量;A 為區域總面積。

2.1.2 核密度分析

核密度分析是一種由Rosenblatt 和Emanuel Parzen 共同提出的用于對未知概率密度函數的非參數檢驗方法,運用該方法能夠更加直觀反映出各類公園綠地在區域內的分布情況[15]。核密度值越高,則該類公園綠地的聚集程度越高,高聚集程度區域分布越集中,則聚集面積也相應越大。計算公式見式(3)。

2.1.3 標準差橢圓分析

標準差橢圓分析是以中心、長軸、短軸、方位角為基本參數,通過橢圓的變化定量描述研究對象的空間分布整體特征[16]。橢圓的中心點表示研究對象空間分布的平均中心,長軸表示在總趨勢方向上的離散程度,其中長、短軸之比則體現研究對象的空間分布形態,比值越大,表示空間分布的方向性越明顯,方位角是正北方向與長軸之間左順時針旋轉所產生的夾角,其反映空間分布的主要趨勢方向[17]。具體計算公式見式(4)~(6)。

式中:θ 為旋轉角;n 為樣本量;SDEx 表示標準差橢圓的短軸;SDEy 表示標準差橢圓的長軸。

2.2 數據來源

通過網站OpenStreetMap(https://www.openstreetmap.org/)獲取研究區路網及水域數據,以高德地圖作為公園綠地POI 數據的獲取對象,根據建設部《城市綠地分類標準(CJJT85-2017)》中對公園綠地包含內容解釋的基礎上,選取綜合公園、社區公園、專類公園和游園四類公園綠地POI 數據作為研究對象并對其進行篩選、投影、剔除等處理。

3 結果與分析

3.1 不同公園綠地類型及分布特點

聊城市主城區不同公園綠地數量情況如表1 所示,各類公園綠地總數為62 個,其中游園占比最高,數量為29 個,占各類公園綠地的46.78%,而綜合公園占比最低,數量為8 個,占各類公園綠地數量的12.90%。

表1 聊城市公園綠地類型劃分及其內容Table1 Classification of park green space types and their contents in Liaocheng

聊城市主城區公園綠地的空間分布現狀如圖2 所示:四類公園綠地分布于聊城市主城區古樓街道的數量最多,該區域位于主城區中心位置,國家AAAA 級旅游風景區—東昌湖風景名勝區位于該區域,區域內水資源豐富,東昌湖與小運河、徒駭河交匯于此,因此公園綠地分布更為集中。總體來看,游園的分布數量遠超于其余三類公園綠地,且以古樓街道為集中分布區,而湖西街道、北城街道和閻寺街道的公園綠地分布數量相對較少。

圖2 不同公園綠地的空間分布圖Figure 2 Spatial distribution of different park green space

通過計算獲得的聊城市主城區公園綠地的最鄰近指數及分布類型如表2 所示: 綜合公園實際最鄰近距離大于理論最鄰近距離,最鄰近指數為1.25,其值大于1,說明聊城市主城區綜合公園的空間分布類型為離散型,專類公園、社區公園和游園實際最鄰近距離小于理論最鄰近距離,最鄰近指數均小于1,說明這3 類公園綠地分布類型均為集聚型。

表2 不同公園綠地的最近鄰指數及空間結構類型Table 2 Nearest neighbor index and spatial structure type of different park green space

3.2 不同公園綠地核密度分析

通過核密度分析法對聊城市主城區四類公園綠地空間分布特征進行進一步分析。采用自然間斷點分級法將核密度分析結果分為高、中、低3 個等級,結果如圖3 所示。

圖3 不同公園綠地核密度分析圖Figure3 Kernel density analysis map of different park green space

1) 由圖3a 可知,綜合公園高密度空間分布區位于古樓街道以南,并且分布較為集中,有向南擴展形成一個核密度較高區域的趨勢,經調查該區域水系資源豐富,擁有東昌湖、小運河與徒駭河三處水域,而水域又是公園建設極其重要的構成部分,對保護園內生物多樣性以及維持園區地理地貌等方面有著重要作用[18],因此該區域對于建設有水域要求的綜合公園具有較好的條件。除此之外,位于研究區東部的東城街道和北部的新區街道各有一處核密度中等的區域,但都圍繞著較大的水域進行建設。

2) 由圖3b 可以看出,專類公園的分布較為廣泛且分散,高密度分布區域位于古樓街道東昌湖附近以及新區街道徒駭河旁,包括柳園街道和位于東城街道的小湄河旁各2 處。其中古樓街道依托古城內的歷史遺址以及成熟的東昌湖旅游景區,歷史名園和遺址公園的分布較為集中,新區街道有一處高密度區,該區域以二干渠和徒駭河兩條水系為基礎建設的帶狀公園使得核密度值較高。另外柳園街道與東城街道以班滑河濕地公園與小湄河濕地公園兩處帶狀公園提高了該區域的核密度值。綜合來看,聊城市主城區的專類公園分布主要以帶狀水系為基礎,在建設公園綠地過程中充分發揮了聊城市水系資源豐富的特點,遵循了“因地制宜”的原則。

3) 由圖3c 可知,位于古城街道的東昌湖區域中的社區公園布局密度明顯高于其他地區,主要是以清園、小西湖、巽園等開放式園林為集聚點,該區域有較多居住小區,對于社區公園的建設具備良好的條件,因此社區公園分布廣泛。柳園街道湖南路大橋附近有一處核密度值中等的區域,該區域為聊城市體育公園所在地,目前正在擴建階段,公園綠地系統尚未完善,因此核密度值中等。

4) 由圖3d 可知,游園高密度空間分布集中在古樓街道、新區街道和柳園街道3 處區域,且形成一個較大范圍的游園集中地。游園分布密度高的區域總體而言都集中在綜合公園、專類公園和社區公園高密度分布以外的區域,且有向3 處集中區域的中心位置擴散的趨勢,經調查該中心位置用地類型復雜,商業區與居民區的分布密度較高,建設有較大面積要求的公園綠地具有一定的難度,因此,面積較小且形狀多樣,方便居民日常開展游憩活動的游園有助于提升主城區公園綠地整體質量。

綜合以上對聊城市主城區公園綠地的核密度分析可知,整體上公園綠地的分布都以古樓街道為中心向外擴散,且專類公園與社區公園的聚集地在空間上有明顯的重合現象。東昌湖、徒駭河、小運河以及二干渠作為聊城市主城區的主要水系,在公園綠地的布局建設工作中發揮著重要作用,其中聊城濕地公園、湖西帶狀公園、清園、古城墻遺址公園等公園綠地位于東昌湖周邊與古城內,公園綠地的建設經過長期的積累發展較好,徒駭河風景區、班滑河風景帶、二干渠生態公園等帶狀公園依托豐富的水系資源推動了古樓街道、柳園街道以及東城街道的公園綠地建設,促進了聊城市“公園城市”的建設。但是,各類公園綠地在湖西街道、閻寺街道以及北城街道的分布嚴重不足,以上三處區域均擁有良好的水系資源周公河流經其中,但并未得到有效的發展,因此在未來城市公園綠地的建設過程中需要進一步考慮如何合理利用城區水系打造連通性高的綠地廊道。

3.3 不同公園綠地標準差橢圓分析

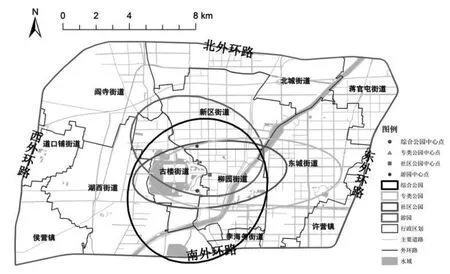

對聊城市主城區各類公園綠地進行標準差橢圓分析,得到各類公園綠地在研究區內的分布中心與分布方向的發展趨勢,結果如圖4 所示。

圖4 不同公園綠地標準差橢圓分析圖Figure 4 SDE analysis of different park green space

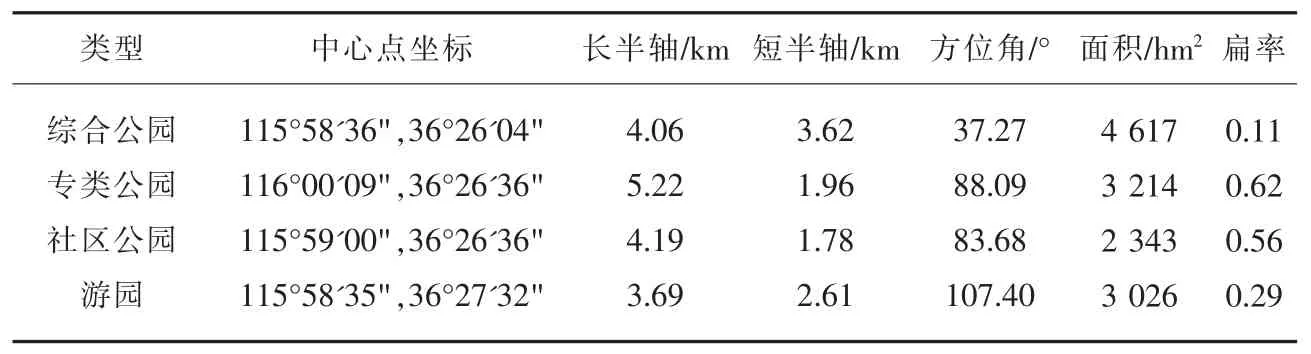

由圖4 可知,公園綠地主要分布于鼓樓街道、柳園街道和新區街道,其中專類公園和社區公園分布方向大體一致,呈現出東-西走向的分布趨勢,綜合公園呈現出東北-西南走向的分布特征,游園則呈現出東南-西北走向的分布趨勢。不同類型公園綠地的橢圓中心位置分布較分散,但是都向著豐富的水系資源附近發展。各類公園綠地的標準差橢圓參數分析結果如表3 所示。

表3 不同類型公園綠地標準差橢圓分析表Table3 Parameters results of standard deviation ellipse analysis of different park green space

由表3 可以看出,在四類公園綠地中,綜合公園在空間分布上面積最大,為4 617 hm2,而扁率最小,僅有0.11,說明綜合公園所覆蓋的范圍最廣,集聚程度最低,擁有較好的布局。專類公園的長軸最長而短軸較短,扁率最大并且與社區公園的扁率接近,有0.62,表明這兩類公園綠地分布的方向性較明顯,這與研究范圍內的帶狀水域大多呈南北方向分布相符合。游園的方位角最大,有107.40°,說明其受到研究范圍內水域和交通線路的分布方向的影響最小。

4 結論與討論

4.1 結論

本文通過對聊城市主城區公園綠地POI 數據的爬取、篩選和糾正等處理,利用ArcGIS 軟件對公園綠地的空間布局情況通過最鄰近指數、核密度以及標準差橢圓進行分析,得出的結論如下:(1)四類公園綠地分布于古樓街道的數量最多,湖西街道、北城街道和閻寺街道的公園綠地分布數量較少,不同類型的公園綠地中游園的分布數量最多,數量為29 個,占各類公園綠地的46.78%,綜合公園分布數量最少,數量為8 個,占各類公園綠地數量的12.90%。(2)最鄰近指數分析顯示綜合公園實際最鄰近距離大于理論最鄰近距離,空間分布類型為離散型,專類公園、社區公園和游園實際最鄰近距離小于理論最鄰近距離,說明這三類公園綠地的分布類型為集聚型。(3)整體上四類公園綠地以古樓街道為集中分布區,專類公園與社區公園在空間上有明顯重合現象,湖西街道、閻寺街道和北城街道的公園綠地分布呈嚴重不足狀態,與相鄰區域形成了斷層現象。(4)不同類型公園綠地的橢圓中心位置分布較分散,但是都向著豐富的水資源附近發展,專類公園和社區公園呈現出東-西走向的分布趨勢,綜合公園呈現出東北-西南走向的分布特征,游園則呈現出東南-西北走向的分布趨勢,其中綜合公園覆蓋范圍最廣,所覆蓋的面積有4 617 hm2,專類公園和社區公園分布的方向性較明顯,橢圓扁率分別為0.62 和0.56,游園受水域和交通線路分布方向的影響最小。

4.2 討論

公園綠地的布局要建立“以人為本”的布局理念,為群眾提供合理有效的游憩服務,同時,應注重公平的公園綠地資源分配,發展均衡且布局優良的公園綠地也是吸引人群的有利條件,能夠促進人口集聚活動的產生[19-21]。鑒于此,聊城市主城區公園綠地在未來的發展過程中要注意均衡發展研究范圍內公園綠地的整體空間布局,根據街道劃分打造多中心的公園綠地集聚區。古樓街道因其發展歷史悠久,總體效果較好。相反應加強湖西街道、北城街道和閻寺街道公園綠地的建設。周公河作為城區西部重要的水系資源,應充分利用,分段打造帶狀公園、沿河生態風光帶等濱水綠地,遵循《聊城市國土空間總體規劃(2021-2035 年)》,助力高鐵商務風貌區與城區生態廊道的建設,促進各類公園綠地的平衡發展。

總體來看,基于POI 數據的城市公園綠地分布特征研究在一定程度上有助于提高城市規劃者對公園綠地布局進行分析的科學性,具有一定的參考意義。然而,POI 數據以點的形式進行表達,并不能反映實際建設規模情況,故本研究僅從宏觀的角度對公園綠地的空間布局進行分析研究,具有一定的局限性。在今后的研究中,可以結合建設規模以及居民需求等方面多角度研究公園綠地的空間分布情況并提出優化建議,助力聊城市“公園城市”的發展,進一步提升公園綠地分布的合理性。