以溫潤之漆觸碰時代

董詩雨

主編訪談

采訪者:譚國亮/《中國美術》雜志主編

受訪者:張玉惠/ 廈門大學藝術學院副教授

策劃:人民美術出版社品牌中心、期刊采編中心

張玉惠,本科畢業于中國美術學院,碩士畢業于廈門大學藝術學院。

現為廈門大學藝術學院副教授、美術系副主任、碩士生導師,中國美術家協會漆畫藝術委員會委員,福建省美術家協會青年藝術委員會副主任,廈門市拔尖人才,中國文聯第十一次全國代表大會代表。作品《織情敘意》《盛世花開》獲第十二屆、第十三屆全國美術作品展覽暨“中國美術獎”金獎。

譚國亮(以下簡稱“譚”):在第十二屆、第十三屆全國美術作品展覽上,您分別憑借漆畫作品《織情敘意》《盛世花開》連續兩次獲得最高獎——“中國美術獎”金獎。

面對接下來的第十四屆全國美術作品展覽,您有創作新的作品送展嗎?請結合作品,談談您近來的創作。

張玉惠(以下簡稱“張”):十多年的漆畫實踐與研究,使我對漆畫愛不釋手,與漆畫“如膠似漆”,慢慢有了對“漆”的理解和對“畫”的把握。近年來,我嘗試創作人物、風景、靜物等多種題材的漆畫作品,最近主要繪制比較輕松、自由的“花卉植物”系列。我喜歡在植物園漫步,因為大自然的氣息讓我感到平和、放松。我從這些平凡的花草樹木和自然界的形形色色中找尋美感,獲取創作靈感,通過提煉、升華、夸張等手法賦予它們新的生命,從而構思出新的故事,體現更悠遠的意境。

我一直迷戀“大漆”的色彩,因為它很純粹,也很極致。

“漆黑”是最美的黑。對漆層色彩的運用,我進行了很長時間的探索。因此,我的畫面中有著非常豐富的色彩。

雖然人們常常說漆畫畫不壞,但我經常會不滿意自己的作品,甚至需要反復試驗色彩搭配。同一區域色彩的疊加、明度和色相的對比、用色的厚薄和上色的先后順序都會影響畫面效果。色彩疊加用減法“磨顯”的效果是不確定的,而我喜歡這種不確定性。一般而言,二至三種色彩是比較可控的,四種以上的色彩比較難把握。創作于我而言是一個試驗的過程,我通過反復創作來試驗,這個試驗沒有回放鍵,每個步驟都是僅此一次、不可預判的,每張畫都是一個新的開始。我通常不會在一個畫面中應用多種技法,單純的技法有時候更能突出主題。我很注重畫面的呼應關系,無論是構圖還是技法都講究呼應,應避免孤立。作品《喜日》的畫面以金、紅暖色調為主,同時還有白、黑相互映襯。造型經過主觀提煉,很明顯地區別于現實生活中的場景。漆紅雕刻的門窗和墻邊開著白花的植物經過細致的刻畫,整體洋溢著一派喜慶祥和的氣氛。

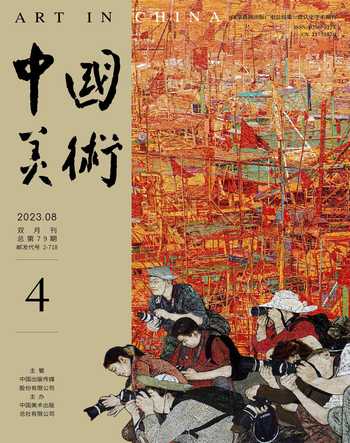

譚:《盛世花開》是您的代表作,能具體講講這件作品嗎?

張:《盛世花開》算得上是我探索漆性和繪畫性融合的一幅畫作,也是內容與形式相契合的一件作品。這幅畫的創作緣起一次偶遇——我碰到一群小朋友在學校的花樹下欣賞陳嘉庚的雕像。遠遠看去,柔和的陽光和繁密的花朵映襯著一張張可愛的臉龐。這和諧的畫面令我深深動容,也讓我停下腳步一直看著這群小朋友說笑著從我眼前走開。創作之時,我以“十年樹木,百年樹人”“少年強則國強”為主題,在形式語言上也進行了大膽處理,將繁密蒼勁的樹木與遠處的少年進行了大小對比,又將樹木與人物進行了動靜對比,使觀者產生強烈的視覺沖擊。同時,高大的花樹占據了畫面的大部分面積,給人以偉岸向上的莊重之感。花樹延伸到畫面兩側,使觀者產生無限聯想。后來,我看到有藝術家評論說,這件作品獨具匠心、惟妙惟肖,以對花草樹木的描繪,彰顯了青少年朝氣蓬勃的精神狀態,給人一種向上、向善的力量。

譚:您數十年深耕于漆畫創作,繪制了一些貼近時代、貼近人民生活的精品力作。細數全國美術作品展覽中的漆畫金獎作品,以惠安女形象為創作題材的有三件。

您是如何思考漆畫創作與時代生活之間的關系的?

張:可以這么說,漆畫教學和創作實踐已成為我生活的一部分。教學過程中,除了講授漆畫技法和美術史知識以外,我還指導學生創作,與學生一起思考如何用畫面傳達時代精神、表現現實生活,即擷取現實生活中的思想感悟,將之表現于畫面之中。2021 年,我創作的作品《競發》展現了“開海”時,船夫擊鼓鳴笛、船只破浪前行的壯觀場景。之所以選擇這一題材,是因為我想用耕海征程表達同舟共濟的精神和希望構建和諧生態的美好愿景。《邊界》的創作素材來源于我對城市建設的所感、所思。這幅作品不僅體現了我對現實空間改造的思考,更體現了我對人與自然和諧共生的思考。您剛才提到的《織情敘意》是我十年前的作品了。通過觀察閩南地區惠安女的日常生活,我被她們身上勤勞質樸的優良品格所感染,贊美之情油然而生。在畫面中,勞動的場景被詩意化,雖然是織網,但傳達的是“敘意”,即一針一線編織的是對美好生活的向往。后來,我創作了《海路》,表現我國海上絲綢之路的重要港口——泉州港貿易往來的繁榮景象。《地標》則取材于閩南沿海地區的自然風景。這里草木叢生,一片荒蕪、遼闊的景象使我聯想到標志性建筑將在這片大地上拔地而起的場景。我想,我一直是身在時代、想在時代、創作在時代的。

譚:漆畫是中國傳統藝術領域的一個獨立畫種,材料本身比較特殊,創作工序復雜、周期漫長。您一直在高校從事漆畫教學工作,關于如何傳承這門藝術,請分享一下您的經驗,也請您講一講當前漆畫藝術教學的情況。

張:當下,漆畫的發展已進入興盛期,每年全國性的漆畫展覽層出不窮,各地漆畫隊伍如雨后春筍般出現,不少藝術院校把漆畫作為重點學科發展。從某種意義上來說,漆畫極有可能成為當下繪畫藝術創作的新的生長點。但是,漆畫在發展過程中也遇到了很多困境:首先,近年來,全國舉辦的重大歷史題材大型美術作品展覽中,漆畫作品較少入選,漆畫總體缺少鴻篇巨制。這使得人們很難關注到宏大歷史題材的漆畫作品。其次,盡管在這二十年間,全國美術作品展覽、全國青年美術作品展覽和全國漆畫展覽中涌現出了一批優秀作品,但是存在著有“高原”缺“高峰”的現象,優秀作品數量較少,未能滿足人民日益增長的精神文化需求。最后,經過老、中、青幾代漆畫家的不懈探索,如今漆畫的表現形式較以往更加豐富多樣,基本上囊括了具象寫實、意象表達、抽象表現等幾個領域,但這卻使得“磨顯”、打磨罩明等獨具漆畫魅力的漆畫本體語言逐漸缺失。此外,綜合材料作品的增多也大大削弱了漆畫獨特的美。在我所在的廈門大學藝術學院,漆畫屬于繪畫方向,課程設置偏向繪畫性。我始終認為創作到最后要走向個性化,不能趨同。因此,我在教學中鼓勵學生在廣泛熟識漆畫工藝技法的基礎上揚長避短,選擇適合自己的技法,并將其發揮到極致。

我未來對漆畫的探索離不開對繪畫語境的研究。當代漆畫起步較晚,尤其需要出現一批具有時代性的現實題材作品,來夯實漆畫這一獨立藝術門類的基礎。作為一門畫種,漆畫作品的時代性、民族性、創新性貫穿于漆畫創作的全過程。在當代從事漆畫創作,我們要在強調多元化的同時去塑造更多貼近時代和人民生活的經典作品,要在傳承傳統文化的基礎上不斷開拓創新、塑造時代精品。美術事業的發展正是靠每一位創作者積極推動的。

譚:您可謂是優秀青年藝術家中的佼佼者。回首過去,展望未來,您認為青年藝術家需要鍛煉哪些重要品質?

張:作為一名青年文藝工作者,在文化藝術大發展的新時代從事漆畫工作,我恰逢機遇,是幸運的,也是具有使命的。我堅信,作品是文藝工作者安身立命之本。

經過多年來的堅持與努力,我雖然感受到了獲獎時的成功與喜悅,但收獲更多的還是鼓勵和鼓勵背后帶給我的繼續前行的力量。我想多創作,多傳遞青春和正能量。

對優秀的藝術工作者來說,除天賦外最重要的是勤奮。我們要利用一切可利用的時間從事藝術工作,這一點我們要向老藝術家學習,他們比年輕人更加勤奮。努力的過程就如同跑馬拉松,只有堅持才能抵達終點。同時,創作是對自我的認識和解讀。學會獨處,可以幫助我更加沉浸地創作與思考。

張玉惠·創作自述

作為漆畫創作者,我要慢慢感受漆的柔韌性和漆所蘊含的大自然的生命力,以堅韌、平和的心態和飽滿、旺盛的精力來對待漆畫創作。

我喜歡用“磨”來塑造畫面。

“磨”是漆畫創作中最獨特的塑造方式,《海路》《秋獲》《暖暖陽光》《盛世花開》等作品中幾乎找不出筆觸的痕跡,所有豐富的層次、空間都是“磨”出來的。在漫長的創作過程中,在保持漆畫本體語言特征的同時,我始終保持不斷開拓的創新意識,力求使“漆性”和繪畫性達到最完美的融合。

我喜歡“磨顯”的神秘效果,追求砂紙的痕跡以及不一樣的觸覺體驗。有別于其他繪畫門類,漆畫給人的視覺感受是厚重的,給人的觸覺感受是溫潤的。