用“谷穗精神”詮釋鄉土文明

高云 董詩雨

主編訪談

采訪者:高云/《中國美術》雜志副主編

受訪者:任祚旺/ 西北大學中國畫藝術研究院研究員

策劃:人民美術出版社品牌中心、期刊采編中心

任祚旺,1984 年生于甘肅隴西。2009 年,畢業于西安外國語大學影視傳媒學院動畫系,獲文學學士學位;2018 年,畢業于西北民族大學美術學院中國畫系,獲藝術碩士學位。現為西北大學中國畫藝術研究院研究員,陜西文物保護專修學院副院長,陜西省作家協會會員,陜西省攝影家協會會員,甘肅省美術家協會會員。

高云(以下簡稱“高”):“長安有高樓,不見隴西州。可憐隴頭水,日夜東北流。”一曲“隴頭流水歌”,道盡家鄉貌,訴盡離別情。作為隴西人,您對西北地區的風土人情牽絆甚深,這一點在您的畫作中顯現得極為完全。我發現,您對畫中人的觀照不是出于旁觀者視角,故而塑造出的人物不是模式化的“西北符號”,而是活生生的家鄉人民——他們中的很多人雖然面容和裝扮樸素,但微笑的動作幾乎一以貫之。您對題材的選擇和人物精神的塑造是怎樣考慮的?主要是出于鄉情嗎?

任祚旺(以下簡稱“任”):想要塑造人物精神,首先要了解塑造的對象。我出生在隴西、成長在隴西,最熟悉的就是隴西人民。他們身上質樸、憨厚、樂觀的精神深深地感染著我。因此,在選擇繪畫題材時,我自然而然地想要表達對他們的感情。在創作之前,我通常會與創作對象面對面地交流,深入了解他們最為驕傲和滿足的一段段人生經歷。尤其在創作一些長輩的肖像畫時,我是帶著理解和記憶起稿、思考、落墨的,因為我本身便成長在長輩們所講述的故事里。我希望用水墨建構起創作對象的精神世界,進而表達出他們對美好生活的向往與希冀。我之所以選擇以西北地區的風土人情為主要描繪對象,其實不只是出于鄉情,而是更多地想要表達親情。畢竟對游子來說,鄉情即是親情,鄉民即是親人。

高:我相信觀者通過欣賞您的作品,都能借由畫面中的一筆一墨而感受到您對家鄉親人的思念之情。我注意到一個有趣的地方,那就是您與許多創作者不同,本科是從動畫系畢業的。既然一開始學習的是較為“前衛”的專業,為何會大跨步轉向中國畫,特別是農民畫的創作?您曾將自己的創作形容為更深層次地挖掘“谷穗精神”,可以為我們具體解讀一下嗎?

任:動畫專業當時確實是比較“新”的專業,我也的確是西安外國語大學第一屆動畫專業的學生。雖然按您所說,學習了較為“前衛”的專業,但我其實一直鐘情于水墨,之后也選擇了水墨動畫這一創作方向。中國畫中的筆墨精神,或者說是寫意精神,一直鼓舞著我。

疲憊時,我會揮墨書寫幾首古詩詞,感受歷史的余韻與文字的力量。閑暇時,我會選擇臨習法書名帖,讓筆墨把生活擠占得滿滿當當。

說到“谷穗精神”,這其實是對老一輩勞動人民精神的總結。谷子本身極具象征意義。它在最干旱的地方展現著頑強的生命力,待成熟之后便彎腰、低頭,謙卑地向大地致敬。它的身上帶有謙遜、感恩與無私的品質,像極了我們的父輩。與此同時,它作為一種農作物,也在哺育著我們的祖祖輩輩。“春種一粒粟,秋收萬顆子。”

秋收之時,沉甸甸的谷穗被陽光照耀著,披上了象征著希望的金黃色大氅。陶醉在豐收喜悅里的鄉親們總是喜歡折一把谷穗掛在房檐,將之視作祥瑞和幸福生活的象征。曾有鄉賢告訴我:“你在貧瘠的土地里長大,以后不一定長得很高,但一定要長得很直。”我將這一莊重而又平實的叮囑視作“谷穗精神”。作為創作者,我必須嚴以律己、敢于奉獻、懂得感恩,同時將樸真而偉大的“谷穗精神”以視覺形式呈現出來,作為對家鄉長輩之教誨的回饋。

高:是的,“谷穗精神”有一種中華“后土精神”的意味,其中既有對土地的眷戀之情,也有對廣大勞動人民的崇敬之情。不過,既然要表達對勞動人民的崇敬,精神面貌的刻畫便顯得尤為重要起來。就中國人物畫創作而言,表情和神態的塑造不是依靠某種科學手段和結構推理就能完成的,一定要經由創作者與刻畫對象面對面、肩碰肩、心貼心的交流,這樣才能為刻畫出來的人物點睛、賦魂。我愿稱之為,形存以承魂,魂在而意全。

對詮釋鄉土特質的地域美術來說,這一點尤為重要。也就是說,鄉土文明的見證者和描畫者一定要首先立身于鄉土之間。您認同這一觀點嗎?您認為深入鄉居生活的采風活動對您的創作有哪些具體的幫助?

任:我非常認同這一觀點。中國畫教學是離不開采風和寫生環節的。既然要創作具有鄉土特質的作品,必定要深入鄉土生活當中。作為鄉土文明的見證者,我成長在父輩用生命和青春書寫的人生故事里。今后,我會持續通過繪畫創作的方式挖掘鄉土文明,將鄉土精神和鄉土情感傳遞下去。中國自古以來就是農業大國,縱然隨著經濟的飛速發展,如今的社會已經發生了翻天覆地的變化,但我們的心中仍然保留了農耕文明延續下來的精神特質。比如,鄉民身上熱情、淳樸、懂得感恩的美好品德傳承至今,亙古未變。

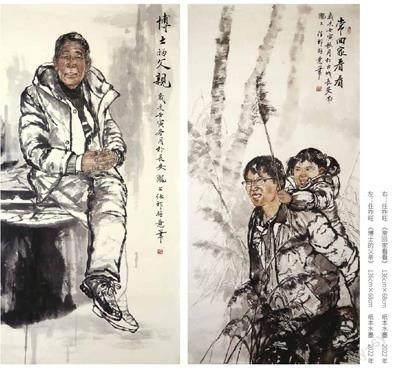

想要創作展現鄉土文明的美術作品,首先要設身處地地感受當地生活,了解當地人民的所思、所想。例如,我創作過一幅名為《博士的父親》的作品,畫面描繪了一位臉上洋溢著燦爛笑容的父親。我創作這幅畫的初衷是有一次與一位老鄉交談,得知他的孩子在某高校攻讀博士學位。老鄉在與我談及此事的時候,滿臉洋溢著驕傲與欣喜,因為這是他這輩子感到最為榮耀的一件事。

這位老鄉雖然只是一位受教育程度不高的普通農民,但他卻培養出了一位博士研究生。我在創作中抓住了這一點,將之表現在畫面中,以這位老鄉的形象隱喻一種積極、向上的榜樣力量——他是廣大家長群體間的榜樣,他培養出的孩子也是整個鄉村學子間的榜樣。通過不斷走進家鄉人民的生活,我逐漸找到了創作的樂趣,明確了自己真正想要表達的內容和情感。

高:想要在作品中反映勞動人民的生活,需要畫家積極開展采風活動。所謂采風,一定“采”的是當下之風。

您基于采風活動而開展創作時,對畫作中時代性的注入是如何把握的?鄉土題材的畫作,尤其是鄉土題材肖像畫如何才能彰顯出時代色彩?

任:在反映生活的同時,我們也要積極思考、探索。

例如,在20 世紀七八十年代的農村,人們通常靠架子車、自行車出行,而現在,家家戶戶的農用交通工具都“升級”

成了電動車。再比如,很多老一輩的勞動人民至今都很喜歡穿迷彩服、保安服等制式工作服。因此,我們在創作鄉土題材的繪畫作品時要擅長觀察、總結和歸納,用畫筆反映當下農民的真實生活狀態,同時仔細揣摩勞動人民的心理活動。在這一過程中,我們要緊扣時代脈搏、彰顯時代精神,思考我們想象中的農民形象與現實情況是否存在偏差。除了了解父輩的生活之外,我們還要深入同齡“新農民”的生活當中。這些同齡人雖然身處農村,但他們懂得互聯網技術,能夠利用現代科技做很多利于鄉村發展的事情。我的作品《串門》表現的就是農村生活日益便利的場景,以家鄉巨變揭示時代的進步。

高:求變、求新是近年來中國畫創作領域爭論的焦點,不同層次、花樣的筆墨實驗屢屢出現。您和周圍的同齡創作者是否對中國畫的創新有著共識性的認知?什么樣的創新是可取的?

任:每個創作者都有自己的創新手段,有的人在技術上下功夫,有的人在材料上下功夫。我認為,創新要基于對傳統文脈的深刻認知與承襲。尤其是中國畫,其內涵博大精深。單純從材料層面來看,筆、墨、紙、硯即蘊含了很深的文化傳統。在思想層面上,中國畫蘊藏著中國傳統哲學精神。作為青年藝術家,我們必須了解中國傳統,如此才能更好地弘揚中華優秀傳統文化,推動實現傳統文化的創新性轉化。總而言之,我們要學會探索,在探索中挖掘合理、合情的創新點。我們和先賢們所處的時代不同,想要表達的觀念和抒發的情感也不同。因此,我們要在哲學觀的指導下,依托時代塑造的審美意識來開展創作,尋找到一條屬于自己、適合自己的中國畫創新之路。

高:不同的探索程度似乎將青年創作者引向了不同的發展道路。在您看來,青年藝術家和青年創作者的界限在哪里?怎樣才算具備藝術家的精神?

任:我認為青年藝術家首先要立德,即作品要真正體現出真、善、美,其次要掌握中國傳統文化知識,明晰自己的創作方向和創作目的,最后要有社會責任感,即作品要體現出時代的溫度。青年創作者只有通過不斷探索,才能形成鮮明的個人風格,才能創作出成熟的作品,進而成為社會公認的“藝術家”。這段曲折的求索之路是每位青年創作者都必須要經歷的。一旦在這條求索之路上實現了精神和形式層面的雙重突破,有了更深層次的時代感悟,創作者才能錘煉出“藝術家的精神”,并在這一精神的指引下完成“藝術家”身份的蛻變。

任祚旺·創作自述

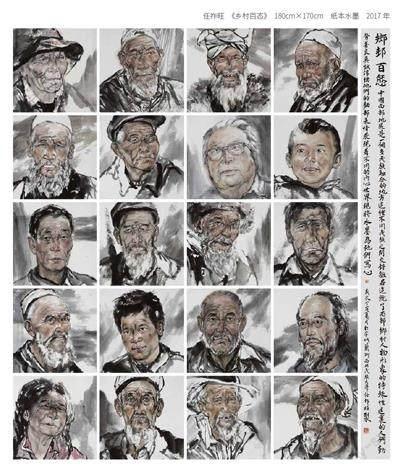

我醉心于以寫意手法創作中國人物畫,著重表現我所熟悉的西北地區的人物形象。

多年的鄉村生活經歷使我對農村和農民有著天然的親近感,因而我在創作中始終深切關注著鄉土題材。我堅持從現實生活中提煉藝術元素,創作靈感大多來源于自身的生活經驗。

我堅信,每個人都有屬于自己的故事。我作為親歷者、傾聽者,有義務通過藝術方式表現勞動人民的內心世界,反映他們勤勞勇敢、淳樸善良、堅韌不拔、不屈不撓的精神。我希望我的作品能展現人與自然的和諧共生,謳歌人性的真、善、美,彰顯人民的精氣神。