悟對古今?咀華發(fā)新

馮遠

中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中國式現(xiàn)代化建設、現(xiàn)代文明建設的重要基礎。深入學習研究中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,既是新時代做好藝術創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展,推動文化繁榮、建設文化強國歷史進程中文藝工作者的使命,也是當代藝術家需要深刻領會、自覺踐行的努力方向。

臨摹是直接有效的途徑

中國繪畫藝術傳統(tǒng)積淀豐厚,技道淵源有自,從其最早形式的發(fā)端成形,由寫實狀物而表意寫心,歷2000年承傳延續(xù),不斷豐富著形式技藝與精神內涵。上古前賢們以聰明智慧,從真實的世間萬物對象中,抽象出以平面的線的表達方式和以線結構造型、組合畫面形式的基本方法;又過濾去物象的體積、光影等實象因素而為平面的具象構成和畫面呈現(xiàn)方式;進而通過師造化、傳移模寫、應物象形,以形寫神,重形不拘于形、寫神不空乏于神,以貌取貌,以色狀色,似與非似,不似之似的手法;再而化具象色彩為意象色彩,而筆墨色彩,化焦點透視為散點透視,為中國繪畫的平面、空間組織設計贏得了自由的空間……如此等等,以其獨特的創(chuàng)造發(fā)展,成為世界文明中形色文質高級的藝術形式之一。

由于中國畫藝術的程式性、特異性俱強,因此學習中國畫,無論是初學者、研學者、創(chuàng)學者都需要學習理解、掌握其規(guī)律特點和表現(xiàn)特性,而以臨習、摹仿的方式是學習中國繪畫最為直接且有效的途徑。臨摹的功效在于可以較快地掌握中國畫的技巧語言,如線、形、色、構圖取勢等等,通過臨摹,認識理解前人總結概括傳承之經(jīng)驗集大成的方法,比之從現(xiàn)實生活中自己摸索一套繪畫手法,不僅易于上手,而且易于取得成效,這是為無數(shù)代中國畫家實踐所證明了的有效途徑。臨摹可分為初學臨摹、研習臨摹和意臨、背臨多個層次、多種方式,初學者多從興趣愛好起始,基本以依樣畫葫蘆為目的,多求與范畫作品相似、近似、肖似,而所研學者因各自程度不同,目的、意義不同,學習訴求效果亦不同。

臨摹是學習技法、加深理解、

轉師造化的基礎

研習階段的臨摹,要求對所臨作品的內容與圖式做深入的觀摹、體察和認知,例如畫中物象造型的規(guī)律特點和藝術品質趣味,人物、山水、花卉等的用筆用線用墨用色的方法特征、技法之間的差異順逆變化,包括整幅畫面布局取勢的構成特色、意境氛圍虛實處理、渲染烘托方法以及詩書題跋用印的形式規(guī)律等,這是學習悟對傳統(tǒng)繪畫,益于加深理解的不二之法。不惟從事實踐理論研究者如此,對于專事中國畫創(chuàng)作者來說,也相當于掌握了基本武器和應用方法,繼而轉師造化,向生活、自然學習,學會采用不同主題內容的構思立意和所學技法的套用、運用,舉一反三、活學活用、熟中生巧……最終成就自己的創(chuàng)作作品。進而追隨造化,與時求變,逐步存續(xù)精華、轉換舊法,出新意于絹素、變革圖創(chuàng),推動中國畫的不斷創(chuàng)新發(fā)展。

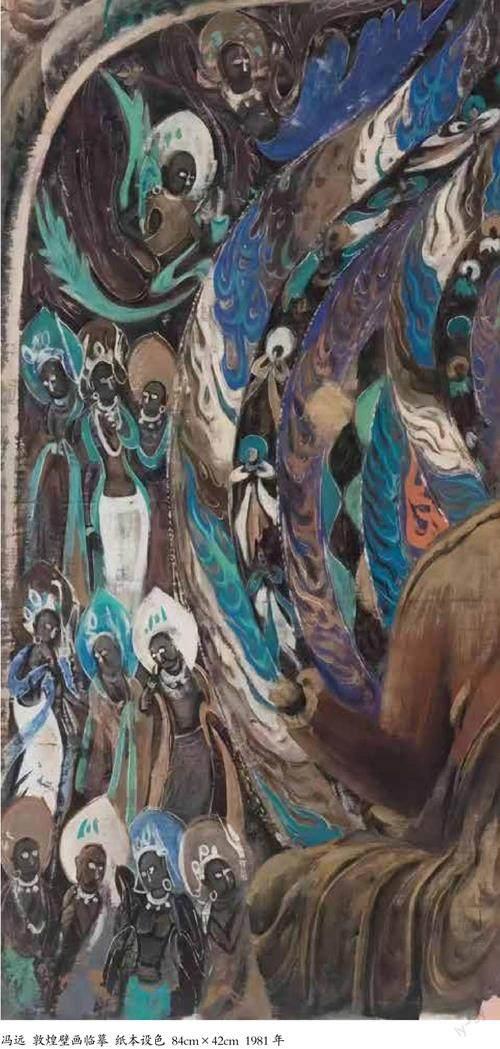

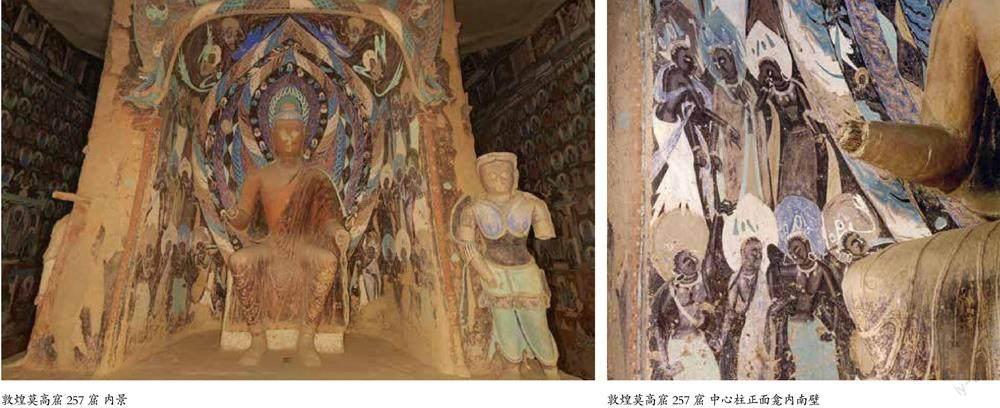

以筆者自身親歷為例,早期自學繪畫,受蒙于通俗讀物連環(huán)畫的影響,曾先后臨摹元代永樂宮壁畫、漢畫像磚、陳老蓮的《水滸葉子人物》,現(xiàn)代名家賀友直、華三川、戴敦邦的連環(huán)畫插圖,并摹仿以上諸家風格技法創(chuàng)作連環(huán)圖畫。上學后專事中國人物畫教學創(chuàng)作科研后,臨摹導師方增先的水墨人物畫、大家劉文西等的素描人物,補課臨習宋元、明四家山水畫,徐渭、吳昌碩等的花鳥畫,梁楷、任伯年的意筆人物畫等等以及歷代書法名帖……從教后又多次赴敦煌臨摹不同朝代的經(jīng)典壁畫。全幅、局部細臨、意臨兼而有之,練心練手練眼力,傳統(tǒng)藝術精華就此扎根于心,綜合學養(yǎng)漸次提升累積,影響了余數(shù)十年的中國畫創(chuàng)作。臨摹學習于我,無論如何估價其意義均不為過。

臨摹是謂方法,而非目的

一如中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化系由無數(shù)代仁人志士的創(chuàng)造貢獻積累成,中國繪畫在東西方文明歷史中獨樹一幟、輝煌彌遠,亦因代代人杰不斷充實其法其理,完善其形式特點、文化特性、精神特質、文明特征而就。中國畫還要向現(xiàn)代發(fā)展,其現(xiàn)代化的過程還需要今人后人繼續(xù)奉獻智慧才華。作為方法、途徑,傳習精華的臨摹是學習中國畫傳情達意的重要方法(盡管未必是唯一方法),不是創(chuàng)新創(chuàng)造的目的。但其作為基礎,不啻為“與古為新”“守正創(chuàng)新”“用最大的勇氣打出來”的轉換發(fā)展提供了動力支點。任何藝術就作品本身而言,是一個限量,這個限量既包含了作品表形式的造型、色彩、筆墨語言技巧和風格面貌,也包含了內形式的作者學養(yǎng)、修養(yǎng)和人文精神訴求。作為視覺藝術的中國畫,既一覽無余地呈現(xiàn)藝術家對民族文化傳統(tǒng)、哲學與美學精神的持守以及對藝術傳統(tǒng)的修養(yǎng)水平和質量層次,又直觀地傳遞藝術家創(chuàng)意能力和形式語言技藝的創(chuàng)新成熟度、傳統(tǒng)與現(xiàn)代不同質內涵兼融的和諧完整度。而要見出深蘊在作品其內的民族文化精華特質,見出作者對傳統(tǒng)藝術的了然把控,作為過程的“臨摹”學習,是再好不過的修學方式了。

(作者系中國美術家協(xié)會名譽主席、中央文史研究館副館長)