這些善意有個美麗的名字

長安荻

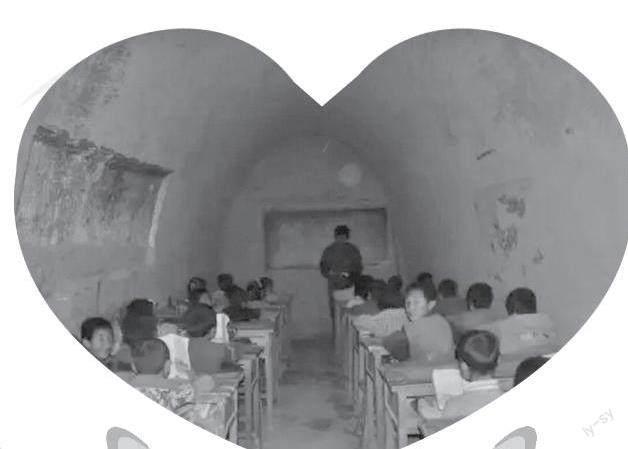

近日,廈門大學研究生支教團在寧夏支教點開設的助學金項目“這條小魚在乎”引起了廣泛關注,無數(shù)網(wǎng)友被它浪漫的名字所打動。

廈門大學研究生支教團之所以選擇“這條小魚在乎”作為助學金項目的名字,是因為一個大家耳熟能詳?shù)墓适拢罕╋L雨過后,在沙灘上躺著無數(shù)條小魚。一個孩子見狀,不辭辛苦地將小魚一條一條扔回大海。有人勸他:“這里有無數(shù)條小魚,你是救不過來的。誰會在乎呢?”孩子捧起一條小魚,說:“這條小魚在乎。”

受到這個溫暖故事的鼓舞,一屆又一屆支教團成員懷著“勿以善小而不為”的信念,投身于改善鄉(xiāng)村學校教育現(xiàn)狀的不朽事業(yè)。一代又一代被資助的孩子成為幸運的小魚,憑借善意的火苗點亮希望的明燈,又將溫暖的力量傳遞下去。

無獨有偶,還有許多公益項目的名字也像“這條小魚在乎”一樣,擁有感染人心的力量。

浙江省新華愛心教育基金會發(fā)起了名為“撿回珍珠計劃”的公益助學項目,該項目選擇品學兼優(yōu)而家庭貧困的孩子,組成“珍珠班”,不僅對他們免除學費,還發(fā)放生活補助。“珍珠班”的學生被稱為“珍珠生”“珍珠學子”。因家庭貧困而放棄學業(yè)的孩子如同蒙塵的珍珠,“撿回珍珠計劃”將這些“珍珠”從“泥土”中拾回來。近萬名“珍珠生”在善心人的幫助下重新閃閃發(fā)光,靠教育的力量擺脫了貧困的泥潭。

“小蝸牛計劃”被多所愛心機構用于命名身心障礙兒童幫扶項目。這些孩子因為先天的病痛,生活和學習都比普通人慢一拍,即使付出巨大的努力,仍然進步緩慢,如同背負重殼緩慢前行的“小蝸牛”。“小蝸牛計劃”致力于為這些孩子提供幫助,并通過廣泛宣傳,讓大眾了解這一群體,給予他們更多的尊重和包容。

中國婦女發(fā)展基金會聯(lián)合阿里巴巴集團發(fā)起了“加油木蘭”公益項目。花木蘭替父從軍的故事廣為流傳,“木蘭”代表著獨立自強、頑強不屈的巾幗精神。“加油木蘭”項目為貧困地區(qū)的女性提供教育和醫(yī)療保障,讓暫時遇到困難的女性在木蘭精神的鼓舞下渡過難關,為鄉(xiāng)村振興貢獻力量。

北京荷風藝術基金會將鄉(xiāng)村孩子比作小荷,致力于將藝術教育之風吹向鄉(xiāng)間學校。十年來,北京荷風藝術基金會免費為鄉(xiāng)村孩子開設芭蕾課程,提供樂器,惠及全國幾千所鄉(xiāng)村學校。有些孩子由此踏上藝術之旅,更多的孩子則在高雅藝術的熏陶和滋養(yǎng)中培育了希望與自信。

為公益項目取一個美麗的名字,既是善心人士表達共同愿景的方式,又是對受助人群細膩的關懷。比起直接為受助者貼上貧困、孤寡、殘障等標簽,用小魚、珍珠、小蝸牛等詞匯指代需要關愛的特殊人群,無疑是用一種春風化雨般的方式,將受助者放在平等的地位上,顧及了受助者的自尊心。

“苔花家庭”這個有些詩意的稱呼,也體現(xiàn)了這種無聲的體貼。“白日不到處,青春恰自來。苔花如米小,也學牡丹開。”袁枚的詩句為背陰而生、微弱渺小的苔蘚賦予了人格化的意志,苔花雖小,卻也像鮮艷明媚的牡丹花一樣綻放,體現(xiàn)出堅韌不屈的精神力量。“苔花家庭”是失獨家庭和殘獨家庭的統(tǒng)稱,以苔花寄寓自強不息、頑強生長的美好愿望。

每一個動人的名字背后都是無數(shù)默默耕耘者美好的期許與真摯的關愛。唯愿我們看到這些公益項目獨特的名字時,能多留一些心,貢獻一分力量,讓善意和感動生生不息地流傳。