沁陽市沁河段某下穿供水管線場地工程地質穩定性及適宜性評價

錢志芳

摘 要:供水管線穿越區位于濟源凹陷沖積平原中部,地勢平坦開闊,場區地貌為河漫灘及河床,地層分布穩定,適宜管道工程建設。兩岸及河床地下水埋深為1.70~7.70 m,穩定地下水位標高111.44~113.25 m,年變幅1.00~3.00 m。河床為“U”形,河勢較穩定,管線穿越斷面百年一遇沖刷深度為13.50 m;穿越段兩側堤內砂土均不具液化性,堤外漫灘、沁河主河道附近的砂土存在液化的可能,液化等級為輕微;穿越斷面河床穩定性較好。穿越場區在枯水期適宜大開挖方式施工,管道埋深應小于最大沖刷深度,穿越地層可選取相對穩定的下部粉質黏土、粉細砂、粉質黏土層。

關鍵詞:沁河;供水管線;下穿工程;工程地質特性;適宜性

1?工程地質條件

1.1? 地形地貌

供水管線穿越區地處濟源凹陷沖積平原中部,場區地貌為河漫灘及河床,穿越軸線方向與沁河河道近直交。河道斷面總體呈寬緩的“U”形,河道北岸地勢平坦開闊,地面高程在117.16~120.02 m,岸坡多見崩塌現象;河道南岸沿河分布沁陽大堤,堤內地勢較平坦開闊,地面高程一般在114.50~118.09 m,南北兩岸岸坡高2.00~2.50 m。

1.2? 地層結構

研究區地層分布較穩定,主要為第四系沖洪積粉質黏土、中砂、粉細砂、卵石。

(1)黃土狀粉質黏土:表層0.40 m為耕植土,可塑狀,無搖振反應,結構及韌性差,厚3.50~6.00 m,層底標高112.09~116.20 m。

(2)粉質黏土:可塑狀,無搖振反應,干強度及韌性中等,有4個分層,①層厚1.40~10.80 m,層底標高100.32~108.59 m;②層厚1.00~12.30 m,層底標高80.00~97.32 m;③層厚2.50~13.00 m,層底標高74.15~83.73 m;④層未揭穿。

(3)中砂:松散狀,局部稍密,濕~飽和,局部夾膠結狀砂,粉土薄層。多見灰白色螺殼碎屑,偶見小礫石,厚1.00~24.20 m,層底標高89.59~112.82 m。

(4)卵石:稍密狀,飽和,卵石質量分數在55%左右,粒徑主要為2~4 cm,局部分布,厚0.80~9.10 m,層底標高89.11~100.79 m。

(5)粉細砂:稍密~中密狀,飽和,局部膠結狀,夾砂結石,厚1.80~12.50 m,層底標高78.90~93.87 m。

1.3? 水文地質

1.3.1? 地表水

沁河屬于常年性河流,河道比降為0.57‰。平水期水面寬85.00 m,水位在110.00 m,水深2.00 m,流速為0.7 m/s;洪水期最高水位在119.68 m,最大流速為3.0 m/s,最大流量為5 980 m3/s。根據經驗統計[1],沁河穿越斷面建議百年一遇沖刷深度取值為13.50 m。

1.3.2? 地下水

研究區地下水主要為第四系松散層孔隙水,賦存于場地表層松散堆積的卵石層、砂土層內,滲透性能好,富水性好,含水量大。兩岸及河床地下水埋深為1.70~7.70 m,穩定地下水位標高111.44~113.25 m,年變幅1.00~3.00 m。地下水水位的變化主要受沁河水漲落控制,河水上漲時,河水補給地下水;河水水位下降時,地下水向河流排泄。

1.4? 特殊性土及不良地質作用

研究區存在季節性凍土,標準凍深小于60 cm。不良地質作用主要是河流左岸的表層巖體(中砂)較為松散,加之整體地形較陡,有發生崩塌的危險,建議施工時做好臨時監測,同時輔以被動網等相關保護措施,保證施工安全[2]。

2?環境水、場地土的腐蝕性評價

2.1? 環境水的腐蝕性評價

在穿越區取地下水樣3組、地表水樣1組進行水質分析。地下水硫酸鹽(SO42-)質量濃度為146.0 mg/L,腐蝕等級為微;鎂鹽(Mg2+)質量濃度為49.7 mg/L,腐蝕等級為微;總礦化度為517.0 mg/L,腐蝕等級為微。研究區環境水對混凝土結構及其中的鋼筋具有微腐蝕性,對鋼結構(如管道)具有弱腐蝕性[2]。

2.2? 場地土的腐蝕性評價

在穿越區測量土壤視電阻率3處,測試值分別為50.3 Ω·m和88.7? Ω·m。取土試樣4組,場地土中Cl-的質量分數為4.95 mg/kg,pH為8.80,腐蝕等級為微,對混凝土結構及其中的鋼筋具有微腐蝕性,對鋼結構(如管道)具有弱腐蝕性[2]。

3?河床及岸坡的穩定性評價

3.1? 地基土承載力

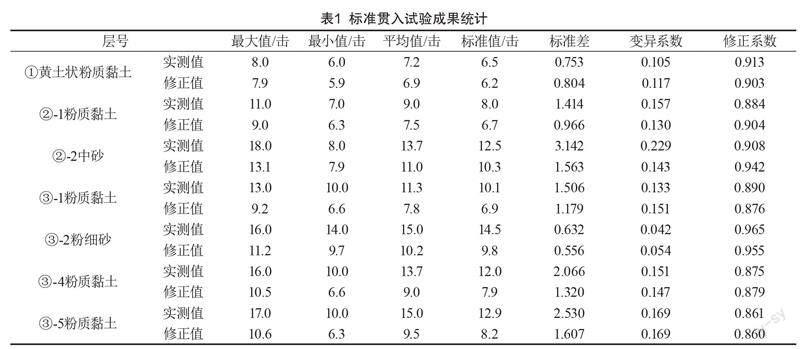

為了判別土層均勻性和劃分土層、地基液化可能性及等級,估算地基承載力和壓縮模量[1],本次勘查分層進行了標準貫入試驗,測試結果統計如表1所示。

在卵石地層中進行了超重型動力觸探試驗,累計進尺20.20 m。按地層實測擊數和修正擊數分別進行統計,結果如表2所示。

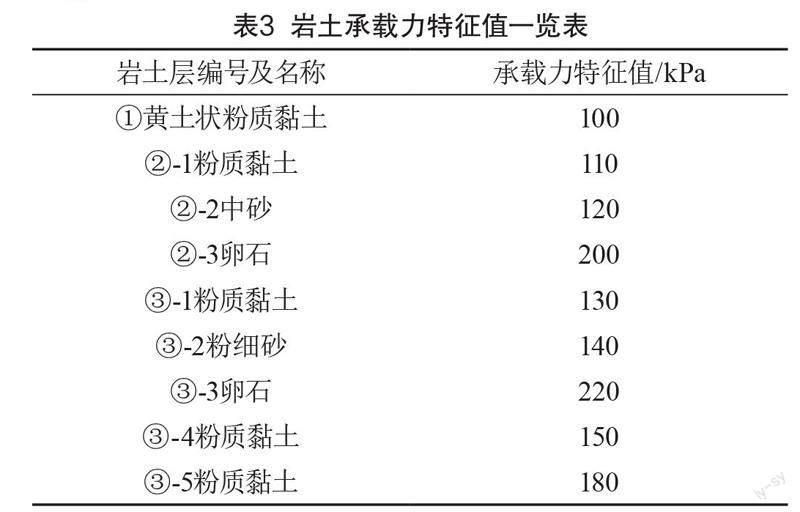

根據場地土的物理力學性質指標、原位測試統計結果,中砂標貫擊數(修正值)為7.9~13.1,粉細砂標貫擊數(修正值)為9.7~11.2,松散~稍密卵石N120擊數(修正值)為1.5~5.2,標準值為3.3,綜合確定地基土的承載力特征值(fak)如表3所示。

3.2? 河床穩定性評價

該河屬于常年性河流,上下游河道較順直,河床為“U”形,地形起伏小,河勢較穩定。研究區覆蓋層巖性主要為中砂、粉質黏土及卵石,其中,揭穿中砂最大厚度為9.80 m,平均厚度約為8.00 m,密實度為松散~稍密,表層中砂在洪水期易被沖刷移動,為不穩定層。下部粉質黏土層抗沖能力強,為穩定層;卵石分布不均勻,最大厚度約為3.20 m,平均厚度約為2.00 m,呈松散狀,抗沖能力差,為不穩定層。穿越段河床總體以淤積為主,并形成了穿越區河道的“地上懸河”;相對而言,河床的沖刷情況不明顯。

穿越區為河道清淤段,主要采用人工采砂對河床進行清理。因此,穿越段上游多分布人工采砂場,目前采砂最大深度約為4.00 m,穿越工程應考慮上述變化趨勢對工程建設與運營的不利影響。雨季和冰雪融化季節河水流量大、流速快,對河床的沖刷作用較強。整體來看,該穿越斷面河床穩定性較好。

3.3? 岸坡穩定性評價

根據穿越區所處沁河河道起伏彎曲,河床第四系沖、洪積物厚度變化及物質組成相變,兩岸堆積物明顯的不對稱性等綜合分析,穿越區河谷經歷了漫長的演變。

雖然河道兩岸受河床邊界及堤防的約束,但近年來沁河下游河槽萎縮,排洪能力降低,河勢變化頻繁。在穿越軸線下游約500.00 m處形成了一個較大彎道,彎道上游河勢不順,致使穿越軸線附近左岸漫灘逐年后退,形成“U”字形后流向下游。雖然近年來采取了工程措施,但是該段不利河勢并未改變,下游張村附近形成的“U”形彎繼續朝著彎底方向發展,河勢更加彎曲。

從河道變化情況來看,穿越軸線沁河下游岸坡的演變可能逐漸上移,并影響穿越段的岸坡,威脅管道的安全[3]。岸坡坍塌后,坍滑體堆積于河床之上,若河床下伏管道埋深較小,可能將其擠壓變形,影響管道安全運行,且洪水季節河流沖刷淘蝕較為劇烈,容易造成塌岸等邊坡隱患,現場也發現岸坡局部(北岸)有輕微垮塌現象,岸坡穩定性差,因此,建議對岸坡采用漿砌塊石護岸墻或混凝土護岸墻。

3.4? 場地液化評價

穿越段地表以下20.00 m范圍內以第四系全新統的砂性土為主,一般厚1.00~24.20 m,砂土大部分處于水下,呈飽和狀態,需進行砂土液化判別,鉆孔標貫試驗結果如表4所示。

根據分析結果,穿越段兩側堤內砂土均不具液化性;堤外漫灘、沁河主河道附近的砂土有液化的可能,液化等級為輕微。需注意,在管道施工掘進中,機械的振動作用較強,易誘導砂土液化,應防止機械接觸振動液化的產生[2-3]。

4?管道穿越方式適宜性評價

研究區地形平坦開闊,交通便利,場地條件利于設備展布及施工;河床和南岸岸坡穩定性較好,北岸岸坡穩定性較差,需要采取護岸措施;研究區地層分布穩定,穿越斷面地層主要有粉質黏土、粉細砂、中砂、卵石;穿越斷面河水面較寬,勘查期間水面寬約77.70 m,最大水深約為2.0 m,水流較緩;研究區無活動構造通過。綜合考慮,若在枯水季節施工,河水較淺時,研究區適宜大開挖方式穿越,管道埋深應小于最大沖刷深度,建議在滿足管道覆蓋層厚度要求后,選取相對穩定的③-1粉質黏土、③-2粉細砂、③-4粉質黏土為主要管道穿越地層。

5?結論

(1)研究區地層分布穩定,地貌為沖積平原、漫灘及河床,地形平坦開闊;沁河屬常年性河流,河道比降為0.57‰,管道穿越斷面百年一遇沖刷深度為13.50 m;兩岸及河床地下水埋深1.70~7.70 m,穩定地下水位標高111.44~113.25 m,年變幅1.00~3.00 m。研究區適宜管道工程建設。

(2)河床為“U”形,地形起伏小,河勢較穩定,穿越段河床總體以淤積為主,該穿越斷面河床穩定性較好。由于河道沖刷,岸坡穩定性差,建議對岸坡采用漿砌塊石護岸墻或混凝土護岸墻。

(3)穿越段兩側堤內砂土均不具液化性;堤外漫灘、沁河主河道附近的砂土存在液化的可能,液化等級為輕微。在管道施工掘進過程中,機械的振動作用較強,易誘導砂土的液化,應防止施工過程中機械接觸振動液化的產生。

(4)穿越研究區在枯水期,河水較淺時,適宜大開挖方式穿越,管道埋深應小于最大沖刷深度,可選取相對穩定的③-1粉質黏土、③-2粉細砂、③-4粉質黏土為主要穿越地層。

[參考文獻]

[1]荊宇.鄭州上街區某公租房項目巖土工程條件及適宜性評價[J].現代鹽化工,2022(2):81-82.

[2]趙凱軍,曾桐蕊,羅凌云.天燃氣管道定向鉆穿越工程地質評價及工程影響[J].有色金屬設計,2022(2):93-95.

[3]周先成,俞劍,黃茂松.隧道開挖對有接頭地埋管線影響的工程評價方法[J].巖土工程學報,2020(1):181-187.