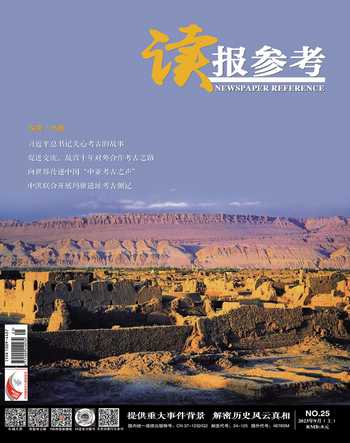

向世界傳遞中國“中亞考古之聲”

作為首個進入中亞國家開展考古調查研究工作的中國學者,王建新和他的團隊已在中亞深耕14年。他們不斷向世界傳遞出中國“中亞考古之聲”。

不久前,在古代絲綢之路的起點——西安,亞洲文化遺產保護聯盟大會召開,以西北大學為實施單位的“絲綢之路考古合作研究中心”揭牌。

此時,該研究中心首席科學家、西北大學中亞考古隊隊長王建新和他的團隊卻遠在4000多公里外的土庫曼斯坦,開展首次進入該國的考古調查研究準備。加上之前已達成考古合作關系的哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦四國,他們“實現中亞五國考古全覆蓋”的諾言,即將兌現。

在世界舞臺發出中國聲音

1991年6月,日本著名考古學家樋口隆康來到西北大學,開展一場關于月氏文化的學術報告,王建新精通日語,擔任翻譯。“中國境內月氏考古的文化遺存在哪里?”講座結束時,樋口隆康隨口問道,之后滿座寂靜,無人知曉。

“絲綢之路”是中國人走出來的,但其考古研究卻長期被歐美、日本等外國學術界主導,這讓王建新覺得很是遺憾。

1995年以后,事情有了轉機。“立足長安,面向西域;周秦漢唐,絲綢之路”成為西北大學考古學科的發展定位和方向。1999年的中國考古學年會上,王建新的發言無比堅定:“中國考古一定要走出去,只有把中國放在世界文化的大格局下來看待,才能更清晰地認知中華文明的特質和優勢”。

“既然堅定要‘走出去,那就由我開始,雖然境外考古的時機還不成熟,那就創造時機和條件,先在國內干起來,再沿著‘絲綢之路走出去。”王建新說。

1999年前,我國學者進行過多年研究,還是難以明確建立文獻中的“月氏人”與具體考古學遺存之間的聯系;而且,對于古代月氏的原居地在東天山及周邊區域,還是河西走廊西部的“張掖酒泉地”存在較大爭議。為解開這一系列謎團,1999年,王建新帶著他的團隊出發了,在荒漠中探索2000多年前的一群古代人類的遺存。

在實踐中摸索中國范式

外出考古環境艱苦到難以想象。“真正挑戰的不是環境,而是理論和方法的創新。由于中國的考古學理論方法最初是從歐洲引進的,當時在工作方式、技術手段上的中國特色還很難被西方學界了解,而話語權又大多掌握在他們手里。”王建新說。

初期,王建新帶著學生從甘肅河西走廊,走到新疆東天山,雖然缺少經費支持,但大家仍然苦中作樂,在艱苦的考古調查中去不斷地發現和思考。其間,王建新開始質疑史書“敦煌、祁連間”在河西走廊的說法,也質疑中外考古學界“游牧民族居無定所”的共識。

最終,通過對歷史文獻資料的重新梳理和全面系統的區域考古調查及環境研究,王建新判定文獻所說的月氏人的故鄉實際上是以新疆東天山為中心的地區,提出了“游牧文化聚落考古”研究的理論,并在東天山地區發現了大量的古代游牧文化聚落遺址,打破學術界原有理論,創新豐富和發展了中國游牧文化考古的學術體系,從理論到實踐都處于國際領先水平。

2009年,在烏茲別克斯坦考察時,國際公認的歐亞考古三巨頭之一的意大利著名學者妥金很不客氣地問:“我們在這里調查了十幾年,該弄清楚的都清楚了,你們還來干什么?”而在得知中亞考古隊在他調查過的地方又新發現了一批古代游牧聚落遺址并取得新的突破性發現后,他很快改變了態度,邀請中亞考古隊喝酒,并希望合作。

從“走馬觀花”到“下馬觀花”,再到“精準發掘”,經過20多年的研究實踐,王建新帶領的中亞考古隊不斷豐富和完善了“大范圍系統區域調査與小規模科學精準發掘相結合”的中國特色的考古研究模式。

2021年8月,西北大學與烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦等國高校和科研機構共同申報的“中國-中亞人類與環境‘一帶一路國際聯合實驗室”正式獲批,目前已與中亞國家20余個高等院校和科研院所簽訂了合作協議。

“其實與中亞各國的合作,我們考古是走在前面的,我們的工作在促進人文交流和民心相通等方面發揮了不可替代的作用。”王建新說,“費爾干納盆地中、烏、塔、吉四國聯合考察,開創了多邊合作開展中外聯合考古的新形式,聯合考古真正展現了一些現實意義。”

在中亞考古,王建新會時常告訴大家:“咱們不能在中亞進行掠奪式考古,只索取考古資料,不保護文物。”中烏合作開展中國式大遺址保護遺址選點考察工作、蘇爾漢河流域古代農業遺存考古調查、蘇爾漢河州拜松市拉巴特1號墓地補充發掘、拉巴特和謝爾哈拉卡特等遺址考古發掘資料整理……2023年,王建新的行程單已經密密麻麻。

(摘自《工人日報》毛濃曦、祝盼)