SBAR 交接班管理模式在神經外科ICU 的應用

游學鋒 厲春林 張雅芝

神經外科接診的患者通常以危重患者居多,這類患者患病較重、病情發展迅速、就診與治療期間突發狀況較多,因此此類患者的治療風險系數比較高[1-2]。護理交接班是保障患者在科室內能夠接受較為完善的連續性照護的關鍵因素之一[3]。溝通是護理工作開展的基礎,較為全面的溝通能力能幫助患者更好治療,因此溝通能力是護理人員在臨床工作中重要的專業技能[4]。護理人員在工作過程中如何快速準確收集患者信息及時掌握患者病情與病史,如何分析整理好患者信息并與主治醫師進行信息交流,這些都需要護理人員具有較為優秀的溝通能力[5]。而對于神經外科的交接班而言,若存在患者病情溝通疏忽將會給患者帶來災難性的影響。有研究[6]認為,神經外科臨床不良事件的發生與醫護溝通密切相關。ICU 要求護士進行高質量的交接班,才能保證臨床護理質量。但因患者病情危重,護理項目繁多任務較重,易出現交接班漏項,增加護理不良事件發生風險,因此,根據此類事件所衍生出一類新型的交接班模式,即SBAR 交接班模式。SBAR 溝通模式采用較為規范的院內轉運交接表,將護理轉運過程中的各類標準以及明細按照詳細的規范書寫記錄進行表格制作,其中現狀(situation)[7]:首先對患者各項生命體征進行詳細的評估與記錄。背景(back ground):對患者患病背景進行詳細溝通與記錄,對患者存在的既往病史及家族病史等進行詳細溝通記錄[8]。評估(assessment)并按照患者病情嚴重程度導致的病情變化對患者每30 min 進行1 次系統性評估。建議(recommendation)[9]:根據患者病情以及各項數據對患者的治療提出綜合意見。本研究將探討SBAR 交接班模式對臨床的具體影響。

1 對象和方法

1.1 研究對象

納入條件:患者均在我院急診接受診治;患者年齡范圍20~75 歲;患者及患者家屬自愿參加本次實驗并簽署相關同意書。本次研究經過患者知情同意后實施。排除條件:排除存在精神障礙患者;排除存在意識模糊無法完成問卷調查患者;排除中途退出實驗患者。選取2021 年1—12 月入院的1000名患者作為研究對象,其中2021 年1—6 月期間收治的500 名患者作為對照組,實施常規床旁交接班模式進行患者交接班工作;2021 年7—12 月收治的500 名患者作為觀察組,采用SBAR 模式進行床旁交接班模式。觀察組男350 例,女150 例;年齡20~75 歲,平均年齡45.42±7.01 歲;文化程度小學及以下120 例、初中180 例、高中130 例、大專30例、本科40 例。對照組男365 例,女135 例,年齡20~71 歲,平均年齡43.56±6.44 歲;文化程度小學及以下100 例、初中165 例、高中165 例、大專40例、本科30 例。本研究共納入30 名護士參與研究,其中男1 例,女29 例;年齡25~39 歲,平均年齡32.19±3.29 歲。本次研究經過我院倫理委員會批準實施(批準號:2021BN27021)。

1.2 交接班方法

1.2.1 對照組 患者在神經外科就診后接受相應的對癥治療以及相關常規藥物應用。護理人員對對照組患者采用常規生命體征檢查如血壓數值監測、心率監測、心肺功能情況等,并根據患者相關體征指標進行病情評估分析,遵醫囑展開相關治療。將患者入科后生命體征監測數據、治療經過以及相關后續治療措施與接班護理人員進行面對面交接班。

1.2.2 觀察組 觀察組護士在對照組基礎上采用SBAR 模式進行床旁交接班,具體方法如下。

(1)交接班模式培訓:首先由護士長與小組長成立交接班培訓小組,針對本次實驗所開展的交接班模式進行系統性培訓工作,并結合神經外科患者的疾病特點與本科室的治療特點展開針對性培訓,SBAR 溝通模式的培訓工作,其內容主要是對科室內交接班的護理人員傳授SBAR 溝通模式交接班指引表的正確使用方法,由神經外科護士長以及責任小組長選擇小組成員成立培訓小組,培訓工作主要對采用SBAR 交接班模式的意義、優勢以及交接班內容、使用方法等內容進行小組成員的集體授課,并進行典型案例分析與情景模擬訓練,對授課結束的小組成員進行SBAR 交接班的現場演練與月底評測,評測結束后開展討論會,對存在的問題與缺失流程進行討論與指正,分析在日常交接班過程中潛在的風險,并提出針對性的整合措施。

(2)交接班模式的應用:根據神經外科重癥患者的監護特點及SBAR 溝通模式的溝通重點,建立神經外科交接班指引表,其中內容共包含4 個溝通維度,結合神經外科患者疾病特點、臨床診療流程以及臨床交接班制度要求,此交接班指引表共分為4 個交接班內容,具體為①S(現狀)。首先對患者身份信息進行確認,并對患者各項生命體征進行詳細的評估與記錄,將患者入院后年齡、性別、生命體征等信息進行系統整理并與主管醫生確診患者疾病診斷、診療經過以及后續治療等信息。②B(背景)。是指對患者患病背景進行詳細溝通與記錄,其中包含既往病史及家族病史、相關治療后續內容等[10]。③A(評估)。按照患者病情嚴重程度導致的病情變化對患者每60 min 進行1 次系統性評估,評估內容包括患者的異常反應、疾病疼痛程度、生命體征、病情癥狀,對于存在病史患者需要給予其特殊治療及相關注意事項,在交接班過程中需要對患者存在的較為異常的數據進行重點強調與溝通。④R(建議)。根據患者病情以及各項數據對患者提出綜合意見,意見內容包括對患者的日常護理工作以及相關的對癥治療方法,需要護理人員對所交接班的患者提前做好全面了解并及時做好記錄,在交接班過程中作為交接任務的重點與同事進行詳細交代[11]。

(3)交接班流程:每次交接班的護理人員按照交接班表的格式填寫個人信息,在交接本第一頁由值班護士簽名,床頭交接班時可按照SBAR 交接班表格的進程進行交接班工作,并由值班護士與交接班護士一同對患者進行檢查與信息核對。

1.4 觀察指標

(1)護士對患者病情理解程度與應對能力指標:護士對患者病情理解程度與應對能力采用院內自制調查問卷進行評價,問卷表中按照4 個調查維度進行問卷調查,滿分為30 分,分數越高代表護理人員對患者病情理解程度越高,對突發狀況應對能力越強。我院自制病情理解程度與應對能力問卷經過兩位以上專家檢驗,信效度合格,其中(content validity,CVI)為0.99,Cronbach’sα為0.92。

(2)SBAR 交接班執行率指標:執行率采用科室內自制的SBAR 交接班執行檢查表,檢查表中共包含4 條關于現狀情況調查、12 條關于交接班背景情況、16 條關于交接班的評估情況以及4 條相關建議共26 個調查方向,對小組成員的SBAR 溝通模式的交接班執行率進行廣泛調查。并根據此表內的相關調查范圍對科室內進行交接班的醫護人員采用SBAR 溝通模式的交接班執行情況進行信息采集,其中采用SBAR 交接班執行率=(醫護人員執行條目數/總條目數)×100%。

(3)患者病情知曉率指標:患者對于病情知曉程度通過院內自制的問卷調查對患者病情知曉程度進行數據采集,其中問卷調查通過對患者的病情情況、治療情況、護理問題、護理風險、健康宣教以及日常生活護理等進行評價,每個評價項目滿分為10 分,分數越高代表患者對于病情知曉程度越高。我院自制病情知曉程度問卷經過兩位以上專家檢驗,信效度合格,其中CVI 為0.97,Cronbach’sα為0.89。

(4)患者護理滿意程度指標:護理滿意度采用院內自制調查問卷進行護理滿意度評價,評價等級分為非常滿意、滿意以及不滿意3 個等級,護理滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數×100%。我院自制滿意度調查問卷經過兩位以上專家檢驗,信效度合格,其中CVI 為0.93,Cronbach’sα為0.85。

1.5 數據分析方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件對數據進行分析,計量資料以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用獨立樣本t檢驗。計數資料計算百分率,組間率的比較采用χ2檢驗。等級資料組間構成比較采用秩和檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

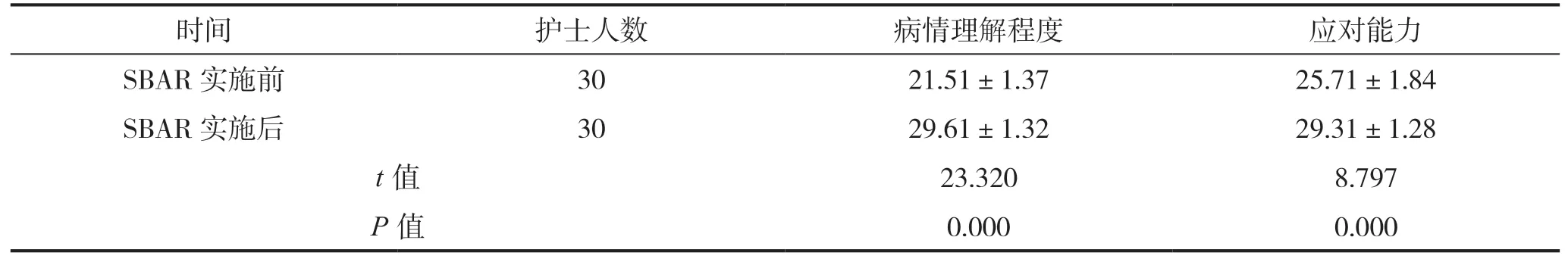

2.1 30 名護士對患者病情理解程度與應對能力評分比較

SBAR 實施后,30 名護士對于患者病情理解程度及應對能力評分均高于SBAR 實施前,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 30 名護士對患者病情理解程度與應對能力評分比較

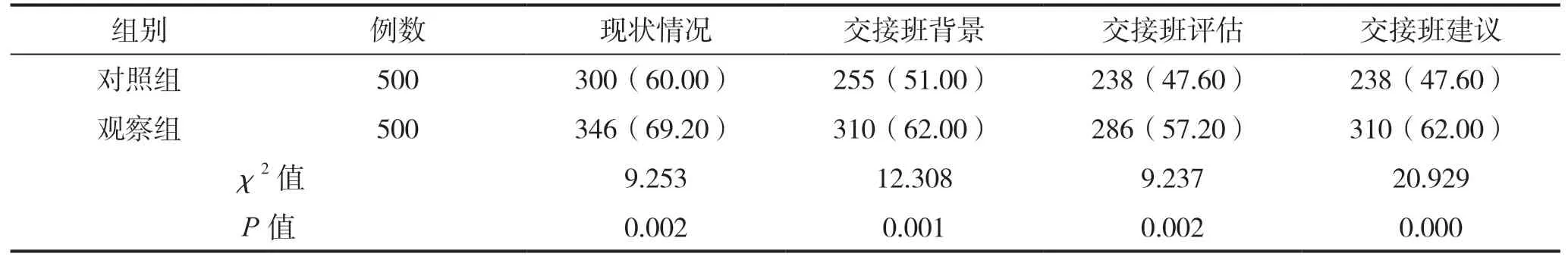

2.2 采用不同交接班模式干預后兩組患者交接班執行率比較

干預后,觀察組患者現狀情況、交接班背景、交接班評估、交接班建議均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 采用不同交接班模式干預后兩組患者交接班執行率比較(%)

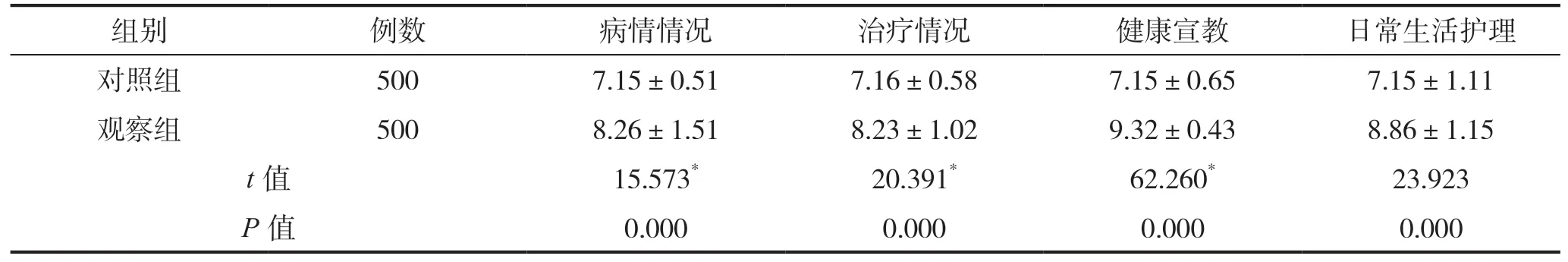

2.3 采用不同交接班模式干預后兩組患者病情知曉情況比較

干預后,觀察組患者病情情況、治療情況、健康宣教、日常生活護理得分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 采用不同交接班模式干預后兩組患者病情知曉情況比較(分)

2.4 兩組患者不同護理交接班模式下患者護理滿意程度比較

干預后,觀察組患者護理滿意程度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組不同護理模式下患者護理滿意程度比較

3 討論

3.1 神經外科ICU 傳統交接班管理措施的缺陷及本研究意義

神經外科ICU 是救治神經外科重癥患者的重要場所,ICU 護理質量的好壞很大程度上影響著患者臨床救治和預后效果,由于神經外科ICU 患者較多,多發性腦出血、顱腦外傷等均具有較高臨床發病概率,導致護士的護理工作強度普遍較大,工作過程中容易因工作繁忙導致疏忽,傳統的交接班管理措施不僅無法滿足護理管理需求,還可能降低護士的職業認同,提高職業倦怠,最終降低患者的護理質量。因此,研究有效的神經外科ICU 交接班管理模式具有較為重要的意義。

溝通是護理工作開展的基礎,較為全面的溝通能力可以使患者得到更具針對性的護理干預,是護理人員在臨床工作中最重要的專業技能。張燕等[12]研究發現,護理人員在工作過程中如何快速準確收集患者信息及時掌握患者病情與病史,如何分析整理好患者信息并與主治醫師進行信息交流都需要具有較為優秀的溝通能力。宋秀嬋等[13]研究發現,SBAR 溝通模式在較為規范的信息采集與整合后能夠幫助護理人員利用規范的臨床思維與患者及主治醫生進行溝通,保證治療的順利進行SBAR 模式在國內護理臨床中的應用主要還是醫護溝通和護理的交接班上。王光昆[14]研究發現,通過對SBAR 標準化的溝通模式在醫護溝通之間的應用做過相應研究,他們融合國外SBAR 溝通模式,對臨床護理人員進行小組式培訓,設計表格進行醫護之間雙向溝通。李丹丹[15]研究就通過在部分科室定點實行SBAR 溝通模式,探討標準化溝通模式在醫護晨交班中的合理規范化使用方法,取得了醫生護士和患者三方的積極反饋。本次研究探討了SBAR 模式交接班管理策略對神經外科ICU 護士病情理解以及應對能力的影響,取得了較好的效果。

3.2 SBAR 模式交接班管理策略的具體效果

3.2.1 能改善交接班執行率 本次研究結果顯示,觀察組患者病情情況、治療情況、健康宣教、日常生活護理均優于對照組,差異有統計學意義。這說明采用SBAR 溝通模式在有效規范交接班對于患者的相關信息以及病情的交接工作,讓交接班的醫護人員對患者可能存在的風險以及各類重點信息能夠完全掌握,并在短時間內快速掌握患者的病情以及后續治療情況,可有系統全面地了解患者自身情況以及患者后續可能存在的風險,進而提高交接班執行效率。

3.2.2 能改善病情知曉率及提高患者滿意程度根據本次實驗中觀察組患者病情情況、治療情況、護理問題得分、護理風險得分、健康宣教得分以及日常生活護理得分與對照組患者比較,觀察組患者護理滿意程度高于對照組差異有統計學意義。這充分說明采用SBAR 病情交流溝通模式,在有效幫助交接班醫護人員快速準確地掌握患者情況的同時,照顧患者相關負面情緒并積極引導患者展開治療與護理工作,減少不必要的信息傳達,使得交接班與臨床共走更加具有邏輯性與條理性[16]。觀察組護士對于患者病情理解程度評分與應對能力相較于對照組護士有明顯提高。這說明護理人員采用SBAR 交接班模式可以更為清楚患者病情以及值班時患者采取哪些護理措施與相應治療措施,使得交接班護士可以更為清晰直觀地了解患者后續情況在最短時間內可以開展交接班后的護理工作。此外護理人員還可以根據患者病情發展情況針對性地對某些突發情況采取應對預案降低患者在護理過程中影響治療進程。

3.2.3 能提高護士理解程度與應對能力 本次研究結果顯示,干預后30 名護士對于患者病情理解程度評分、應對能力評分高于干預前,差異有統計學意義。提示SBAR 模式交接班管理策略能改善護士理解程度與應對能力。這是因為標準化的SBAR溝通交接班模式能安全有效地幫助醫護團隊提高交接班工作質量,在交接班過程中且由于神經外科的專業特殊性,往往在交接班過程中只注重患者的臨床診療缺乏對患者系統而全面地評估與評價,對于患者可能存在的風險以及心理問題護士往往缺乏對于患者的全面了解,且在交接班過程中交接流程不規范,交接內容不完整。這導致在交接班過程中隨意性較大,患者潛在的風險因素以及重要信息往往會出現遺漏,患者在后續治療中易出現不良事件,甚至威脅患者生命安全[17]。而SBAR 溝通模式通過建立護理交接班表格或者具體交接班模型在臨床護理工作中使用來完善標準化溝通。其不僅被用于科室內的醫護溝通與護理交接班,還被使用到科室與科室之間、院內與院外之間的轉運交接以此來提高工作效率[18]。李士榮等[19]、郭敏等[20]研究認為,對低年資護士和臨床實習護生進行SBAR 溝通模式培訓能提高護士的急救應對能力,與本次研究的結果相似。

綜上所述,對于神經外科交接班工作采用SBAR 溝通模式,不僅能條理清晰地幫助交接班醫護人員掌握患者病情以及相關治療重點,還可以幫助患者緩解負性情緒,使其更好地配合醫護人員工作。但本研究尚存局限,主要體現在樣本量限制和研究樣本納入場域限制。有待在之后的研究中進行廣域驗證。