規模養殖場口蹄疫免疫程序優化研究

楊蘭蘭,金衛華*,王安奎,高月娥,李金存,劉美艷

(1.昆明市動物疫病預防控制中心,云南昆明 650106;2.云南省草地動物科學研究院,云南昆明 650212;3.尋甸縣動物疫病預防控制中心,云南昆明 655200)

口蹄疫是由口蹄疫病毒引起的感染牛、羊等偶蹄動物的一種接觸性、急性和烈性傳染病,一旦發生疫情,將會給養殖業帶來巨大的經濟損失,我國將其規定為一類動物疫病和強制免疫病種,世界衛生組織也將其列為A 類傳染病之首。作為世界流行性的動物疫病,目前已發現了80多個口蹄疫病毒亞型,我國以O 型為主,少見A型。我國在養殖生產中對口蹄疫防控主要以預防為主,實施春秋兩季集中強制免疫口蹄疫疫苗,這是預防該病重要措施。

本研究前期通過在昆明市范圍內隨機選取42家規模養殖場(戶)、采集854 份血清樣品進行O型口蹄疫免疫抗體監測,群體免疫抗體合格率僅為68.7%,低于國家標準。一定程度上表明在實際生產過程中,因免疫間隔時間過長,僅靠春秋兩季集中免疫不能做到口蹄疫抗體保護水平常年維持在70%以上,可能存在發生口蹄疫疫情風險的隱患。因此,本研究通過在犢牛和能繁母牛中開展O 型口蹄疫免疫效果試驗,免疫前后定期采集牛只血清,采用ELISA 方法實時監測免疫抗體水平,準確掌握口蹄疫疫苗免疫效果,摸清口蹄疫抗體消長規律,進而制定科學的口蹄疫免疫程序并進行推廣應用,有效提高口蹄疫綜合防控水平。

1 材料與方法

1.1 試驗地點和時間

2021 年8 月—2022 年7 月,在昆明市某規模養殖場開展口蹄疫免疫程序優化試驗。該場嚴格落實生物安全措施,飼養管理規范,專人負責飼喂,實行定期消毒。每年3 月和9 月按國家要求實行口蹄疫強制免疫。

1.2 試驗動物及分組

選擇健康犢牛20 頭,90 日齡左右、未接種過口蹄疫疫苗、體重120kg 左右,隨機分成A 組和B 組2 個試驗組,每組10 頭;隨機選取胎次為2~5 胎的健康能繁母牛30 頭,試驗期間均正常采食和飲水,觀察并記錄試驗動物臨床表現。

1.3 試驗疫苗

口蹄疫O 型、A 型二價滅活疫苗(OHM/02株+AKT-Ⅲ株,2021016)均購自天康生物制藥有限公司。

1.4 試驗方法

1.4.1 免疫時間的確定

《2021 年國家動物疫病強制免疫計劃》中指出“口蹄疫群體免疫密度應常年保持在90%以上,其中應免畜禽免疫密度應達到100%,口蹄疫免疫抗體合格率應常年保持在70%以上”。因此,為確保養殖場牲畜群體常年處于抗體保護狀態,本研究將群體免疫抗體合格率降低至70%時作為為最佳免疫時間。

1.4.2 犢牛免疫程序試驗設計

首次免疫。采集試驗犢牛頸靜脈血進行口蹄疫O 型母源抗體監測,確定犢牛首免時間,免疫劑量分別為A 組1mL/頭、B 組2mL/頭。首免后第30、60、90 天采集頸靜脈血,進行口蹄疫O型免疫抗體監測。二次免疫。首免后根據免疫抗體水平消長情況,在群體免疫抗體合格率降低至70%時作為二免時間。A、B 組二免劑量均為2.0mL/頭。二免后第30、60、90、120 天采集頸靜脈血,進行口蹄疫O 型、A 型免疫抗體監測。加強免疫。二免后群體免疫抗體合格率降低至70%時作為加強免疫時間。A、B 組加強免疫劑量均為2.0mL/頭。加強免疫后第30、60、90、120天采集頸靜脈血,進行口蹄疫O 型、A 型免疫抗體監測。

1.4.3 能繁母牛免疫程序試驗設計

首次免疫。通過監測基礎抗體水平確定能繁母牛首免時間,首免免疫劑量為2mL/頭。首免后第30、60、70、80、90 天采集頸靜脈血,進行口蹄疫O 型免疫抗體監測。二次免疫。首免后根據免疫抗體水平消長情況,群體免疫抗體合格率降至70%時作為二免時間,二免免疫劑量為2mL/頭。二免后第30、60、90、120 天采集頸靜脈血,進行口蹄疫O 型免疫抗體監測。加強免疫。二免后群體免疫抗體合格率降至70%時作為加強免疫時間,加強免疫劑量為2mL/頭。加強免疫后第30、60、90、120、150 天采集頸靜脈血,進行口蹄疫O 型免疫抗體監測。

1.5 檢測試劑

口蹄疫O 型抗體ELISA 檢測試劑盒購自北京萬博百測生物科技有限公司聯合生產。

1.6 檢測方法及結果判定

應用O 型口蹄疫抗體阻斷ELISA 檢測試劑盒對牛血清進行O 型口蹄疫免疫抗體監測,具體檢測方法及結果判定均按照試劑盒說明進行操作。

2 結果與分析

2.1 犢牛免疫抗體監測結果

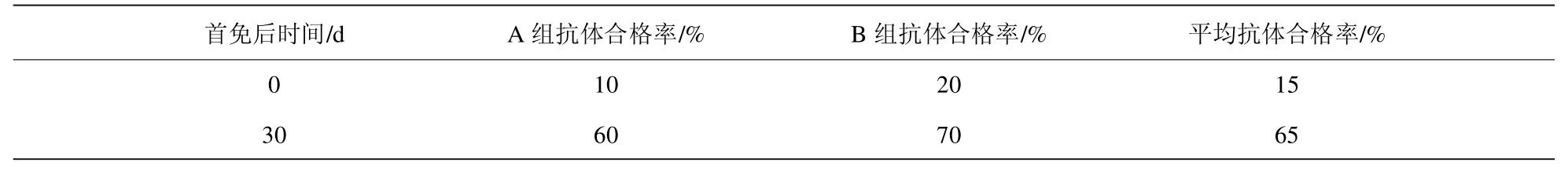

由表1 可知,犢牛在3 月齡時母源抗體合格率僅為15%,抗體水平幾乎為零。為確定免疫劑量對抗體水平的影響程度,本試驗設定A、B 兩組犢牛分別免疫口蹄疫疫苗1 和2mL。A、B 兩組犢牛首免后30d 群體抗體合格率分別為60%和70%,群體平均抗體合格率為65%,已低于70%的臨界抗體保護水平。B 組犢牛免疫抗體水平略高于A 組,在免疫時應注射劑量應選擇2mL為佳。首免后犢牛群體高抗體水平維護時間較短,應及時進行第二次免疫。

表1 犢牛首免后口蹄疫O 型抗體檢測結果

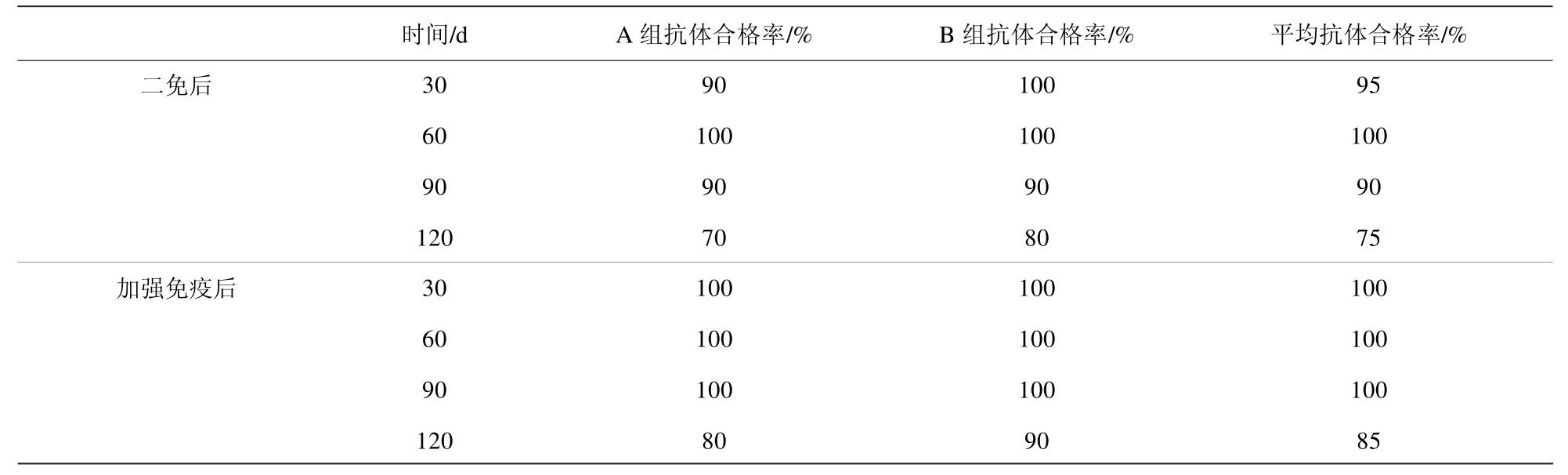

選取犢牛首免后30d 作為二免時間。由表2可知,二免后犢牛的群體免疫抗體合格率迅速上升,在30d 時就達到很高水平,A、B 兩組分別為90%和100%,群體平均免疫抗體水平為95%;之后又逐漸升高,在60d 時達到頂峰,群體免疫抗體合格率均為100%,這種頂峰一直維持到90d;隨后又逐漸下降,A、B 兩組在120d 時群體抗體合格率分別降至70%和80%,群體免疫抗體合格率為75%,已接近70%的臨界保護水平,二免免疫期持續4 個月,這時應進行加強免疫。

表2 犢牛二免和加強免疫后口蹄疫O 型抗體檢測結果

選取犢牛二免后120d 作為加強免疫時間。由表2 可知,加強免疫后犢牛群體免疫抗體水平在30d 時就達到頂峰,一直維持到90d;之后逐漸下降,A、B 兩組在120d 時群體免疫抗體合格率分別降至80%和90%,群體平均抗體合格率為85%,免疫期持續了4 個月。

2.2 能繁母牛免疫抗體監測結果

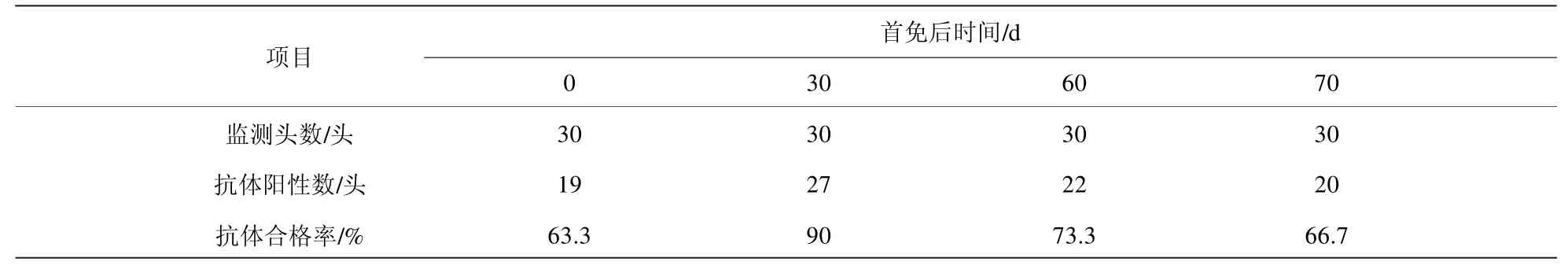

由表3 可知,首次采樣時能繁母牛口蹄疫O型免疫抗體水平僅為63.3%,已低于70%的抗體保護水平,需盡早盡快進行免疫。在本試驗中,通過對30 頭能繁母牛進行口蹄疫首次免疫,在30d 時抗體合格率達到90%的高水平,之后在60d 降低至73.3%,70d 時降至66.7%,在第70d時進行二次免疫,提高抗體水平。

表3 能繁母牛首免后口蹄疫O 型抗體檢測結果

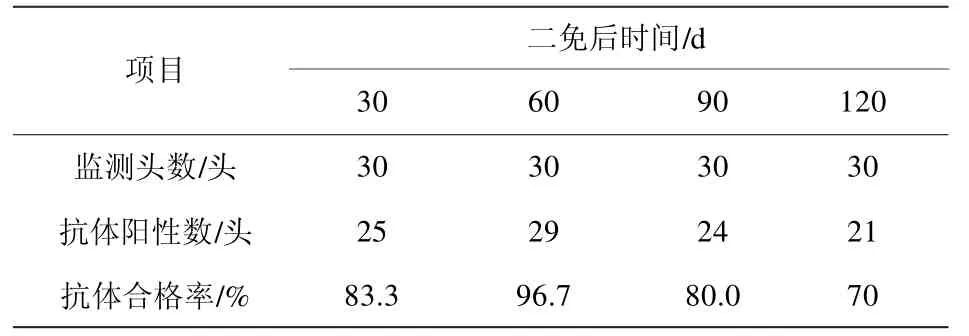

選取能繁母牛首免后60d 作為二免時間。由表4 可知,能繁母牛二免后30d 群體免疫抗體水平為83.3%,在60d 時快速升高至96.7%,隨后逐漸下降,在90d 時降至80%,120d 時達到70%的臨界保護水平,這時應及時進行加強免疫。二免免疫期持續了4 個月。

表4 能繁母牛二免后口蹄疫O 型抗體檢測結果

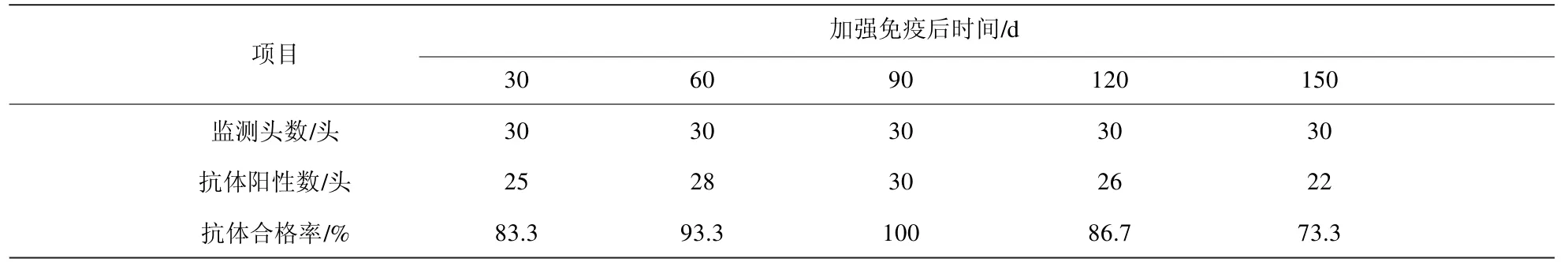

選取能繁母牛二免后120d 作為加強免疫時間。由表5 可知,能繁母牛在加強免疫后第30d、60d 群體免疫抗體水平逐漸上升,抗體合格率分別為83.3%和93.3%;在90d 時抗體水平達到最高峰,群體抗體合格率達為100%;隨后在120d和150d 逐漸下降,群體抗體合格率分別降至86.7%和73.3%,免疫期持續了4 個月。

表5 能繁母牛加強免疫后口蹄疫O 型抗體檢測結果

3 討論

口蹄疫免疫抗體監測是科學評價口蹄疫疫苗免疫質量的有效手段,也是科學制定口蹄疫免疫程序的重要依據。若體內抗體沒有達到保護水平也就是處于免疫空白期時,容易受到口蹄疫病毒的感染。犢牛出生后隨著母乳的持續攝入,體內會在一定時間內維持一定量的母源抗體,但隨著時間的延長,母源抗體水平會逐漸下降,甚至低于保護水平。為保障畜牧業生產安全、動物產品質量安全、公共衛生安全、生態安全“四個安全”,結合當地動物防疫實際,根據實時跟蹤監測犢牛和能繁母牛口蹄疫抗體水平,對現執行的口蹄疫免疫程序進行調整優化,提高規模養殖場牛群群體免疫保護力。

本研究表明,犢牛90 日齡母源抗體水平僅為15%,幾乎為零,存在較大的疫病感染風險,犢牛需盡快進行首免[1]。首免后30d A 組和B 組免疫抗體水平分別為60%和70%,說明首免后抗體在體內存在時間較短,這與王雪偉等[2]人研究結果基本一致,應及時進行第二次免疫,且免疫劑量以B 組的2mL 為最佳,后續A 組和B 組的免疫劑量均為2mL。二免后抗體水平迅速上升并在第60天時達到高峰100%,這與仇普斌等研究一致[3],隨后逐漸下降,第120 天平均群體免疫抗體合格率降至75%,接近抗體臨近保護水平,這時可以進行加強免疫。加強免疫后高抗體水平維持時間較長,在第120 天時群體平均抗體合格率依然達85%。

該場按照國家要求執行春秋兩季集中強制免疫,首次采樣時能繁母牛群體免疫抗體合格率已低于臨界保護水平,首免后30d 群體抗體合格率為90%,在第70 天降至66.7%,這時進行第二次免疫,與王忠山等[4]研究存在一定差別,這可能與有些能繁母牛在生產后未能及時免疫,在這次免疫后免疫抗體水平維持時間短造成。二免和加強免疫后高抗體水平均能維持較長時間,一直到第120 天抗體水平才接近臨界保護值。

4 結論

從上述分析可以看出,規模場內90 日齡犢牛在首次免疫30d 后需進行第二次免疫,以后每隔4 個月免疫1 次。能繁母牛實施每年3 次的口蹄疫疫苗免疫,也就是每年3 月、7 月、11 月分別進行免疫,確保場內牛群可以常年處于高免狀態。