青海省1961—2018 年侵蝕性降水時空變化特征

霍金虎,向艷平,祁棟林,高貴生,陳 奇

(1.海北州氣象局,青海 西海 810299;2.青海省防災減災重點實驗室,青海 西寧 810001;3.青海省氣象科學研究所,青海 西寧 810001)

青藏高原是我國重要的水源涵養地,也是我國生態環境保護尤為關鍵的地區,被稱為我國的“中華水塔”。侵蝕性降水是劇烈土壤水蝕的原動力,也是洪澇災害的直接致災因子。因此,保護好三江源直接關系到長江及黃河中下游流域的社會經濟發展和生態環境。青海省水土流失嚴重,全省水土流失面積達16.16 萬km2(不含凍融侵蝕),占總面積的23.2%,其中,水力侵蝕面積為3.71 萬km2。祁連山—黑河重點預防區水土流失面積達4 364.76 km2,侵蝕性類型全部為水力侵蝕。三江源國家級重點預防區水土流失面積為59 632.03 km2,柴達木盆地水土流失面積為77 522.89 km2,青海湖水土流失面積為10 083.01 km2[1]。

降水是導致土壤侵蝕的主要動力,是引起水土流失的第一主導因子,降水特征直接影響土壤侵蝕過程和強度[2-3]。然而自然界中,不是所有的降水都能引起土壤侵蝕。1978 年,USLE 第2 版中第1 次提出侵蝕性降水標準,認為一次降水如果<12.7 mm 或一次降水<15 min,且降水量<6.5 mm,則在降水侵蝕力計算中剔除,但并沒有交代確定該標準的方法,只是指出小于該標準的降水引起的土壤流失量很小[4]。國內外學者建立了以次降水量[5-6]、日降水量[7-11]、月降水量[12-14]等來估算降水侵蝕的簡易模型。章文波等[15]提出的采用日降水量計算降水侵蝕的簡易模型適用于全國大部分地區。我國學者在應用日降水量計算侵蝕性降水時,通常采用12 mm 作為侵蝕性降水標準[16]。

目前,針對青海省侵蝕性降水的時空特征、動態變化的系統研究比較缺乏。本文基于青海省逐日降水數據,深入研究了近60 年青海省及4 個生態功能區[17]年降水量和侵蝕性降水量的時空變化特征。

1 數據與方法

1.1 研究區域簡介

青海省位于89°35′~103°04′E,31°36′~39°19′N,地勢總體呈西高東低、南北高中部低的態勢,地貌復雜多樣,五分之四以上的地區為高原,東部多山,西部為高原和盆地,總面積為72.23 萬km2。屬于大陸性高原氣候,夏季最熱月(7 月)平均氣溫為5.8~20.2 ℃,冬季最冷月(1 月)平均氣溫為-17.4~-4.7 ℃。降水集中在5—9 月,占年降水量的79.7%[18]。

1.2 研究資料及方法

鑒于各氣象臺站建站時間及氣象數據的規范及完整性,本研究選取青海省的柴達木盆地、環青海湖區、東部農業區、三江源地區4 個生態功能區共41個氣象站點作為研究區域。選擇1961—2018 年共58 a 的逐日降水資料,得到各站的逐年降水量和降水日數(≥0.1 mm)。分別以日降水量≥12mm 為侵蝕性降水劃分標準[19],得到41 站逐年侵蝕性降水量及相應的降水日數。

以所屬臺站算術平均代表青海省和各生態功能區平均。由于各站降水氣候態不同,為使研究嚴謹,采用變異系數(Cv=標準差/平均值)表示降水的年際波動特征(離散化程度),Cv值越大,說明研究區降水指標變幅越明顯,Cv<0.1 為離散化程度很小,0.1≤Cv≤1.0 為離散化程度較大,Cv>1.0 為高度離散。采用線性傾向估計法對青海省1961—2018 年降水量(降水日數)和侵蝕性降水量(降水日數)進行線性趨勢分析,當線性趨勢系數為正(負)時,表示氣象要素在統計年份內有上升(下降)趨勢,并進行線性趨勢的顯著性檢驗。應用Mann-Kendall 法[20]對青海省侵蝕性降水量(降水日數)長時間序列進行突變檢測。

2 結果與分析

2.1 年降水量和侵蝕性降水量的關系

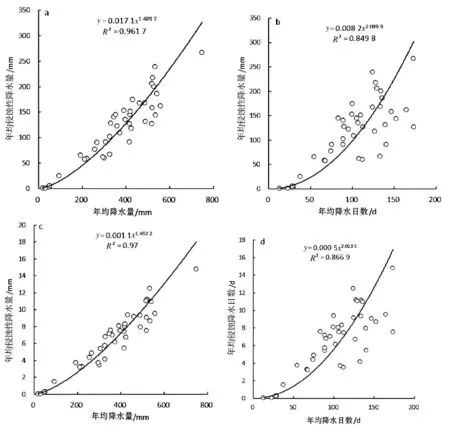

基于青海省41 個站點近60 年的日降水資料,得到期間每個站點年降水量(降水日數)和侵蝕性降水量(降水日數)的多年平均值。青海省年降水量、降水日數、侵蝕性降水量、侵蝕性降水日數之間呈顯著的冪函數關系(圖1)。隨年降水量(日數)的增加,侵蝕性降水量(日數)遵循冪函數關系迅速增加,其中年降水量(日數)和侵蝕性降水量(日數)的指數為1.49、2.04、1.46、2.01;指數均>1,說明增加速率有加速的趨勢。

圖1 青海省年降水量、降水日數與年侵蝕性降水量(a、b)、年侵蝕性降水日數(c、d)的關系

2.2 空間分布格局

由青海省4 個生態功能區的(侵蝕性)降水年際變化(表1)可知,三江源地區年均降水量最高,為469.3 mm;東部農業區和環青海湖區次之,分別為403.0、397.0 mm,柴達木盆地最低,為99.4 mm;年降水日數分布與年降水量分布一致,三江源地區年均降水日數最多(139.3 d),環青海湖區和東部農業區次之(106.5、102.5 d),柴達木盆地最少(38.3 d)。

侵蝕性降水量與侵蝕性降水日數分布特征基本一致,侵蝕性降水量、降水日數均總體呈現從東南向西北逐步減少的趨勢(圖2),極值出現站點略有不同。其中,東部農業區的湟中、大通、互助、環青海湖區的門源以及三江源的久治縣年侵蝕性降水量在200 mm 以上,最大值在三江源地區的久治(267.5 mm);柴達木盆地的冷湖、茫崖、小灶火、格爾木年侵蝕性降水量在10 mm 以下,最小值在柴達木盆地的小灶火(1.3 mm)。三江源地區的久治、囊謙、達日和東部農業區的互助、大通、湟中侵蝕性降水日數在10 d 以上,最多出現在果洛州的久治(14.8 d);柴達木盆地的冷湖、茫崖、格爾木、小灶火、諾木洪侵蝕性降水日數在1 d 以下,年均侵蝕性降水日數的最小值在柴達木盆地小灶火(0.1 d)。總體呈現西北少、東南多的分布。

從4 個生態功能區侵蝕性降水可知,侵蝕性降水量排序為東部農業區(158.3 mm)>環青海湖區(134.2 mm)>三江源地區(134.4 mm)>柴達木盆地(24.8 mm),侵蝕性降水日數排序為東部農業區(8.4 d)>三江源地區(7.8 d)>環青海湖區(7.6 d)>柴達木盆地(1.4 d)。

2.3 時間變化趨勢

2.3.1 年代變化

從年代尺度統計結果可知,年降水和年侵蝕性降水存在較大的差異。降水量在20 世紀60—70 年代和90 年代為負距平,80 年代基本持平。21 世紀00 年代和10 年代為正距平,侵蝕性降水量20 世紀60—90 年代均為負距平,21 世紀00 年代和10 年代為正距平,降水日數20 世紀70、90 年代和21 世紀00 年代為負距平,21 世紀60 和80 年代為正距平,侵蝕性降水日數在20 世紀60—70 年代和90 年代為負距平,80 年代基本持平,21 世紀00 年代和10年代為正距平,降水和侵蝕性降水均從20 世紀90年代開始逐步增加。需要指出的是,年代尺度分析會由于極端降水現象掩蓋一些事實。侵蝕性降水年代變化不明顯,但從21 世紀初開始表現出緩慢的增加趨勢(表2)。

2.3.2 年際變化

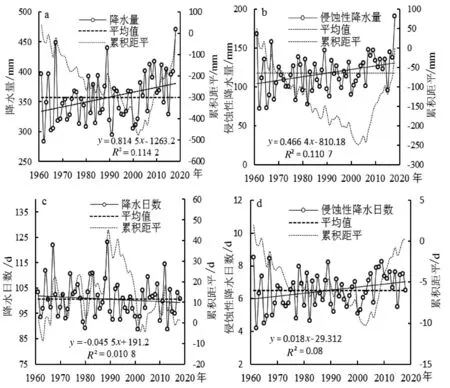

1961—2018年青海省年降水量呈增加趨勢(圖3a),增加速率為8.1 mm/10 a,通過0.05 的顯著性檢驗。全省多年平均降水量為357.3 mm,最大值出現在2018 年,為470.5 mm,最小值出現在1962 年,為283.7 mm,年際間波動較大(變異系數Cv=0.11),屬弱變異。累積距平曲線顯示年平均降水量在1961—2002 年呈下降趨勢,處于少雨期 ;2003—2018 年呈上升趨勢,處于多雨期。年代際距平變化趨勢顯示,1960—1970 年和20 世紀90 年代平均降水量低于氣候平均值,20 世紀80 年代與氣候平均值基本持平,2000—2018 年明顯增多。從9 a 滑動平均曲線可以看出,20 世紀70—80 年代末青海省平均降水量波動變化,20 世紀90 年代初—21 世紀初呈下降趨勢,21 世紀初至10 年代呈波動增加趨勢。

圖3 1961—2018 年青海省年(侵蝕性)降水量/降水日數年際變化(a 為年降水量,b 為侵蝕性降水量,c 為年降水日數,d 為侵蝕性降水日數)

1961—2018年青海省年平均侵蝕性降水量呈增加趨勢(圖3b),增加速率為4.7 mm/10 a,通過0.05 的顯著性檢驗。多年平均侵蝕性降水量為117.7 mm,最大值和最小值出現年份與年降水量一致,分別為190.7、71.8 mm,年際間波動較大(變異系數Cv=0.20),屬中等變異。累積距平曲線顯示年平均降水量在1961—2002 年呈下降趨勢,處于侵蝕性降水偏少期 ;2003—2018 年呈上升趨勢,處于侵蝕性降水偏多期。年代際距平變化趨勢顯示,1960 年—20 世紀90 年代均低于氣候平均值,21 世紀00 年代和10 年代明顯增多。從9 a 滑動平均曲線可以看出,20 世紀70 年代—21 世紀00 年代初平均年侵蝕性降水量緩慢波動上升,21 世紀00 年代中期—10年代初呈快速增加趨勢,進入21 世紀10 年代呈持續波動增加階段。

1961—2018年青海省年平均降水日數(圖3c)為不顯著的減少趨勢,侵蝕性降水日數(圖3d)呈顯著的增加趨勢,變化速率分別為-0.5 和0.2 d/10 a。多年平均降水日數和侵蝕性降水日數分別為100.7和6.5 d,降水日數最大值和最小值分別在1989 和2013 年,分別為123.1 和88.6 d,侵蝕性降水日數最大值在1961 和1967 年(8.5 d),最小值在1962 年(4.2 d),降水日數和侵蝕性降水日數變異分別為0.07 和0.17。累積距平曲線顯示,年降水日數在1961—1990 年和2002—2018 年呈波動變化趨勢,1991—2001 年曲線呈減少趨勢,年侵蝕性降水日數在1961—1975 年和1990—2001 年曲線呈減少趨勢,1976—1989 年曲線呈波動變化,2002—2018 年曲線呈增加趨勢。從9 a 滑動平均曲線可以看出,年降水日數表現為緩慢減少和增加2 個階段,20 世紀70 年代—90 年代末平均年降水日數緩慢波動減少,21 世紀00 年代初—10 年代呈增加趨勢,年侵蝕性降水日數表現為緩慢波動增加—減少—增加,20 世紀70 年代—80 年代末年侵蝕性降水日數緩慢波動增加,90 年代呈減少趨勢,21 世紀10 年代轉為增加階段。

近58 年4 個生態功能區侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數均呈增加趨勢(表1),侵蝕性降水量氣候傾向率依次為環青海湖地區(11.36 mm/10 a)>柴達木盆地(3.99 mm/10 a >東部農業區(3.20 mm/10 a)>三江源地區(2.36 mm/10 a),侵蝕性降水日數氣候傾向率排序與侵蝕性降水量氣候傾向率排序一致,氣候傾向率分別為0.57、0.20、0.18 和0.13 d/10 a。柴達木盆地和環青海湖區侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數通過0.05 的顯著性檢驗。

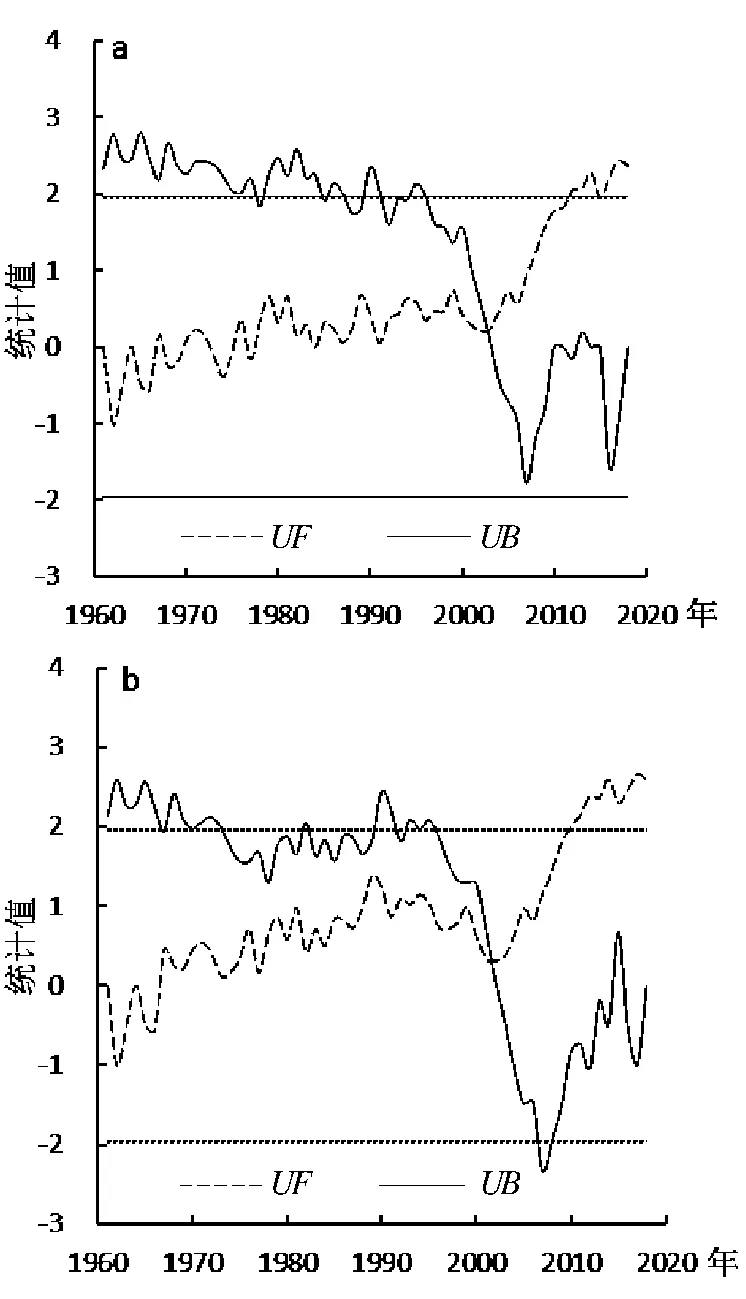

圖4 為青海省侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數的MK 突變分析。青海省侵蝕性降水增加趨勢明顯,UF 曲線分別于2010 和2008 年超過了0.05 的顯著性檢驗,可以確定21 世紀00 年代前期侵蝕性降水增加是一個突變現象,突變分別發生在2004 和2001 年,突變后侵蝕性降水量和降水日數較突變前分別增加22.4 mm 和0.7 d。

圖4 1961—2018 年青海省年侵蝕性降水MK 突變分析(a 為年侵蝕性降水量,b 為侵蝕性降水日數)

2.3.3 年內變化

由青海省多年平均降水年內分布(表3)可知,青海省多年平均降水量的最大值、最小值、平均值均呈現先增大后減小的變化趨勢,為單峰式分布型,多年平均降水量主要分布在5—9 月,占全年降水量的79.72%,降水量最大值出現在7 月,為171.46 mm,占全年降水量的18.61%,最小值出現在12 月,為7.06 mm,占全年降水量的0.77%。由多年平均降水量極差(最大值、最小值)可知,各個月比值在2.31~15.13,平均為6.18,3—10 月降水量的比值波動相對較小,最大值出現在12 月,說明青海省降水量年內變化明顯,降水量分布不均勻。青海省多年平均降水日數的年內變化與多年平均降水量相一致,即先增大再減小,5—9 月降水日數占全年的69.6%,其中最大值出現在7 月,為15.9 d。

由青海省多年侵蝕性降水分布(圖5)可知,多年平均侵蝕性降水量先增大后減小的趨勢,最大值為32.2 mm,出現在7 月,12 月—翌年2 月基本沒有出現侵蝕性降水。從侵蝕性降水量占多年平均降水量和當月降水量的比例可知,兩者的變化特征與侵蝕性降水量一致,其中7、8 月侵蝕性降水量為32.2和32.1 mm,分別占當月降水量的18.8%和19.0%,該時段侵蝕性降水發生的程度和頻率較高,容易形成侵蝕性降水。青海省發生侵蝕性降水的天數呈先增大后減小的趨勢,具有明顯的峰值,7、8 月發生侵蝕性降水天數為1.7 d。從侵蝕性降水天數占多年平均降水天數和當月降水天數的比例可知,7、8 月侵蝕性降水天數占多年平均降水天數的1.7%,占當月降水天數的11%和11.7%,三者具有較好的相關性。

2.4 侵蝕性降水的貢獻率

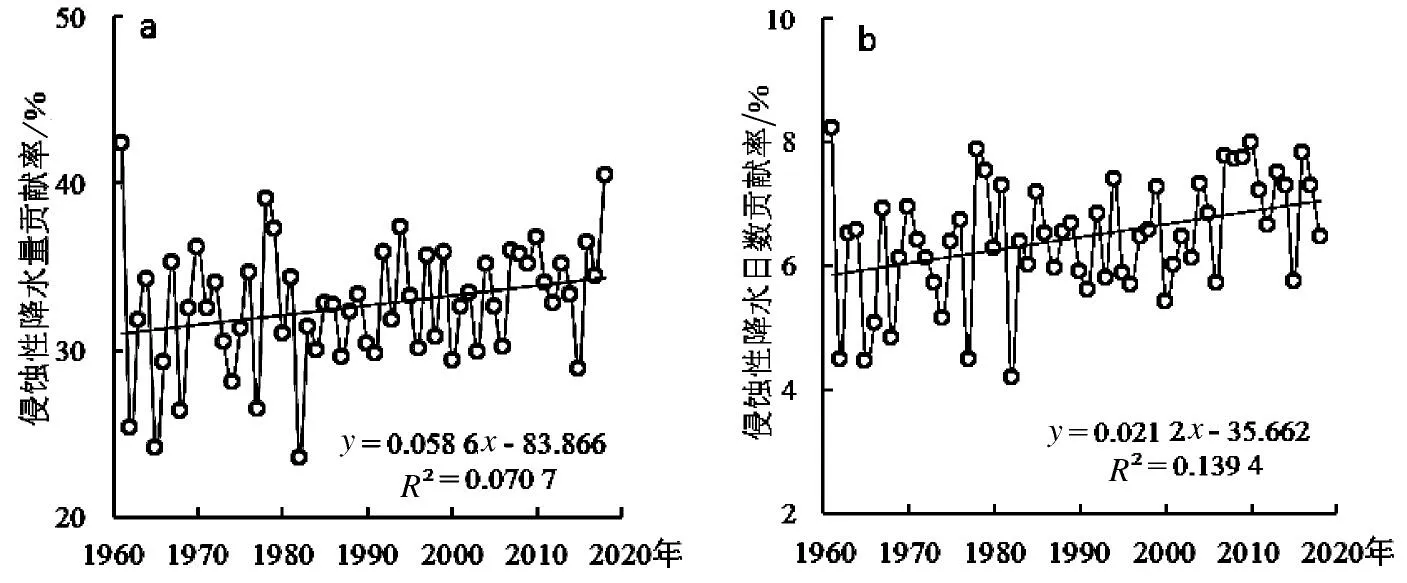

通過計算每年侵蝕性降水量(日數)占年降水量(日數)的比重,揭示侵蝕性降水量(日數)對年降水量(日數)貢獻率以及其變化規律(圖6)。1961—2018 年青海省侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數的貢獻率平均為32.7%和6.5%,最大值分別為42.4%和8.2%,均出現在1961 年,最小值分別為23.5%和4.2%,均出現在1982 年,且青海省侵蝕性降水的貢獻率并非穩定不變,而是隨著年份的增加緩慢上升,侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數貢獻率的氣候傾向率分別為0.59%/10 a 和0.21%/10 a,均通過0.05 的顯著性檢驗,說明侵蝕性降水的貢獻率呈現顯著增加趨勢。

圖6 青海省侵蝕性降水貢獻率的年際變化(a 為侵蝕性降水量,b 為侵蝕性降水日數)

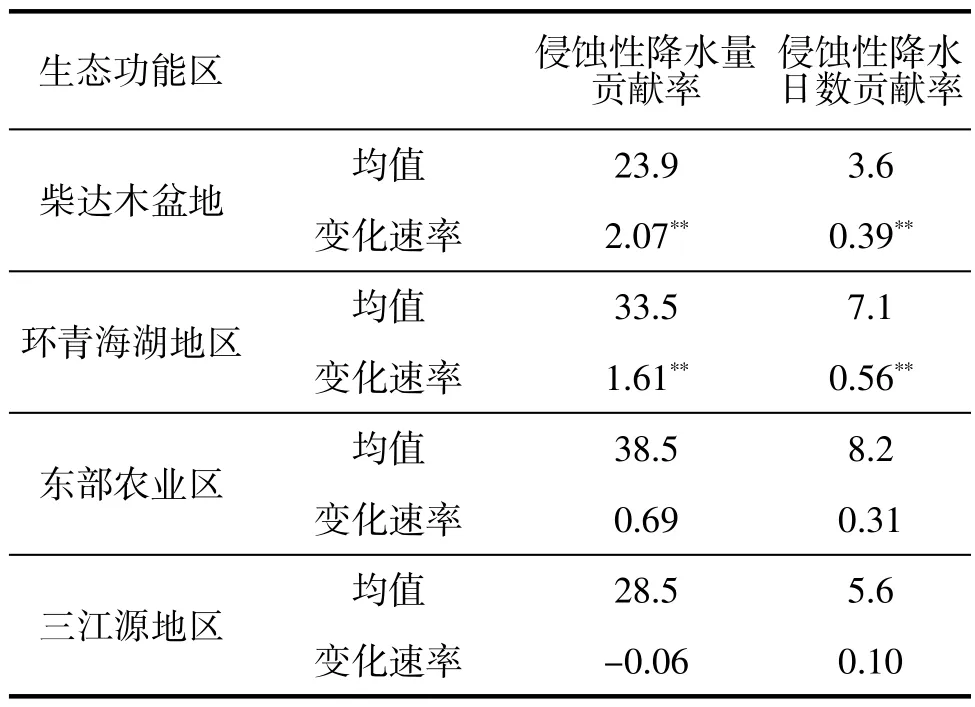

由青海省4 個生態功能區侵蝕性降水的貢獻率變化(表4)可知,侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數多年平均貢獻率排序均為東部農業區(38.5%和8.2%)>環青海湖區(33.5%和7.1%)>三江源地區(28.5%和5.6%)>柴達木盆地(23.9%和3.6%);近58 年4 個生態功能區侵蝕性降水量(除三江源地區減少外)和侵蝕性降水日數貢獻率均呈增大趨勢,侵蝕性降水量貢獻率氣候傾向率排序為柴達木盆地(2.07%/10 a)>環青海湖區(1.61%/10 a)>東部農業區(0.69%/10 a)>三江源地區(-0.06%/10 a),而侵蝕性降水日數貢獻率氣候傾向率排序為環青海湖區(0.56%/10 a)>柴達木盆地(0.39%/10 a)>東部農業區(0.31%/10 a)>三江源地區(0.10%/10 a)。柴達木盆地和環青海湖區侵蝕性降水量貢獻率和侵蝕性降水日數貢獻率通過0.05 的顯著性檢驗。

表4 生態功能區侵蝕性降水的貢獻率多年平均值和變化速率 %/10 a

3 結論和討論

利用青海省1961—2018 年41 個站點逐日降水觀測資料,分析了青海省及4 個生態功能降水量、侵蝕性降水量的變化趨勢和空間特征。得到以下主要結論:

(1)青海省年降水量、降水日數、侵蝕性降水量、侵蝕性降水日數之間呈顯著的冪函數關系。隨年降水量(日數)的增加,侵蝕性降水量(日數)遵循冪函數關系迅速增加。

(2)青海省年降水量、降水日數、侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數均從東南向西北逐步減少。三江源地區年降水量最高,為469.3 mm;柴達木盆地最低,為99.4 mm;侵蝕性降水量柴達木盆地最低,為25.1 mm,東部農業區最高,為155.5 mm。

(3)青海省年降水量和侵蝕性降水量分別以8.1和4.7 mm/10 a 的速率增加,年降水日數表現為不顯著的減少趨勢,侵蝕性降水日數呈顯著的增加趨勢,變化速率分別為-0.5 和0.2 d/10 a。侵蝕性降水量和侵蝕性日數突變分別發生在2004 和2001 年,突變后侵蝕性降水量和降水日數較突變前分別增加22.4 mm 和0.7 d。

(4)青海省侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數的貢獻率平均為32.7%和6.5%,侵蝕性降水量和侵蝕性降水日數的貢獻率分別以0.59%/10 a 和0.21%/10 a 的速率增加。

(5)青海省為我國水土流失較為嚴重的省份之一,東部農業區地區是本省水土流失最為嚴重的地區,7、8 月容易形成侵蝕性降水,這與劉斌濤等[24]的研究結果基本一致。年降水和年侵蝕性降水存在較大的差異與郭素榮[21]分析結果一致,其中青海省年際降水波動變化趨勢與白淑英等[22]和張曉等[23]對青海省降水分析研究結論基本一致。水力侵蝕主要分布在西寧市、海東地區、海南州、黃南州和海北州。青海侵蝕性降水的增加是伴隨著降水量的增加而增加的,降水量的增加有利于干旱地區植被的恢復與生長,有利于植被對土壤的保護作用。對此,如何評估該區域的土壤侵蝕動態變化形式還需要進一步的深入研究[24]。