基于Terra 和NPP 衛星的NDVI 產品在呼倫貝爾地區植被監測中的對比

曲學斌,吳 昊,紅 梅,辛孝飛,呂 淼

(1.呼倫貝爾市氣象局,內蒙古 呼倫貝爾 021008;2.呼倫貝爾市農牧局,內蒙古 呼倫貝爾 021008)

植被在進行光合作用時會在可見光波段形成強吸收谷而在近紅外波段形成強反射區,且這種差異會隨著光合作用的增強而增強[1]。1973 年Rouse 等[2]基于植被的這一特點,通過計算近紅外反射率和紅光反射率的差與兩者相加和的比值,建立了歸一化植被指數(NDVI),該指數以極高的穩定性和可靠性已成為目前使用最廣的植被指數之一[3]。

隨著衛星遙感技術的快速發展,積累了較長時間序列的NDVI 數據,為分析區域生態環境變化,評估自然災害影響等提供了重要的數據支撐[4]。付含培等[5]利用SPOT/NDVI 數據分析了黃河流域植被變化及其驅動因素,表明氣候因素是影響黃河流域植被的主要因素。王思等[6]利用MOD13Q1 的NDVI 對2000—2020 年廣東省植被覆蓋時空變化特征進行分析,證明植被變化與土地利用變化之間存在響應關系。馮銳等[7]利用FY3/MERSI 數據重建了遼寧省近12 年的植被指數并對其時空變化進行分析。Kogan 等[8]在長序列NDVI 的基礎上建立了植被狀態指數(VCI),消除了不同生態系統、土壤類型等的影響,對干旱災害影響開展監測。李新堯等[9]以VCI作為干旱監測指標,對2002—2016 年陜西農業干旱進行了識別和研究,表明陜西區域干旱易發生在春秋季。除此之外,NDVI 還是很多生態學模型的重要輸入參數,例如估算凈初級生產力的CASA 模型[10]等,穩定的NDVI 數據供應是這些模型能夠長期運行的基石。

生態環境的變化一般都是長期緩慢的過程,需要長時間序列監測數據作為支撐,但用于提供數據的衛星壽命卻十分有限。目前在軌時間最長的Landsat-5 衛星僅為29 a 左右[11],未達到30 a的氣候標準期,本次研究中的Terra 衛星已在軌23 a,存在隨時退役的風險。隨著衛星的退役,已產生的長時序NDVI 產品能否與后續衛星產品匹配,成為NDVI長時序數據集能否延續的關鍵[12]。呼倫貝爾是我國東北最重要的生態屏障之一,境內擁有森林、草原、耕地等多種生態區,在中高緯地區具有很高的代表性,適宜開展不同衛星NDVI 產品的差異對比研究,對未來延續退役衛星NDVI 產品集具有重要意義。

1 資料與方法

1.1 研究區概況

呼倫貝爾市位于內蒙古東北部(115°31′~126°04′ E,47°05′~53°20′ N),總面積為2.53×105km2。大興安嶺以森林植被為主,以東北—西南走向橫貫呼倫貝爾,大興安嶺以東為松嫩平原邊緣耕地,以西為林草過渡帶形成的農牧綜合經濟帶和享譽世界的呼倫貝爾大草原(圖1)。呼倫貝爾的年平均氣溫為-1~3 ℃,自大興安嶺東西兩麓向中北部山脊遞減,年平均降水量為300~500 mm,自東向西依次遞減。呼倫貝爾地處不同氣候帶的交錯區,大興安嶺以東為中溫帶半濕潤季風氣候,以西為中溫帶半干旱大陸性氣候,大興安嶺北部為寒溫帶半濕潤氣候[13]。

1.2 數據源與預處理

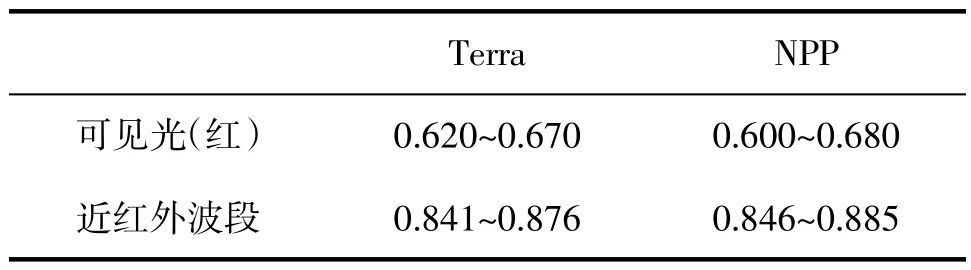

Terra 衛星是NASA 發起的地球觀測計劃(EOS)中的第1 顆衛星,發射于1999 年12 月18日,衛星過境時間為地方時10:30 左右。NDVITerra使用MOD13A1 數據集,是基于Terra 搭載的中分辨率成像光譜儀(MODIS)獲取的NDVI 數據,也是目前應用最廣泛的NDVI 數據集[14]。NPP 衛星是NASA和NOAA 聯合的國家極軌運行環境衛星系統(NPOESS)預備計劃衛星,發射于2011 年10 月28日,衛星過境時間為地方時13:30 左右。NDVINPP使用VNP13A1 數據集,是基于NPP 搭載的可見光紅外成像輻射儀(VIIRS)獲取的NDVI 數據[15]。Terra 與NPP 涉及NDVI 計算的衛星通道信息如表1 所示。

表1 2 種衛星計算NDVI 所需通道光譜信息μm

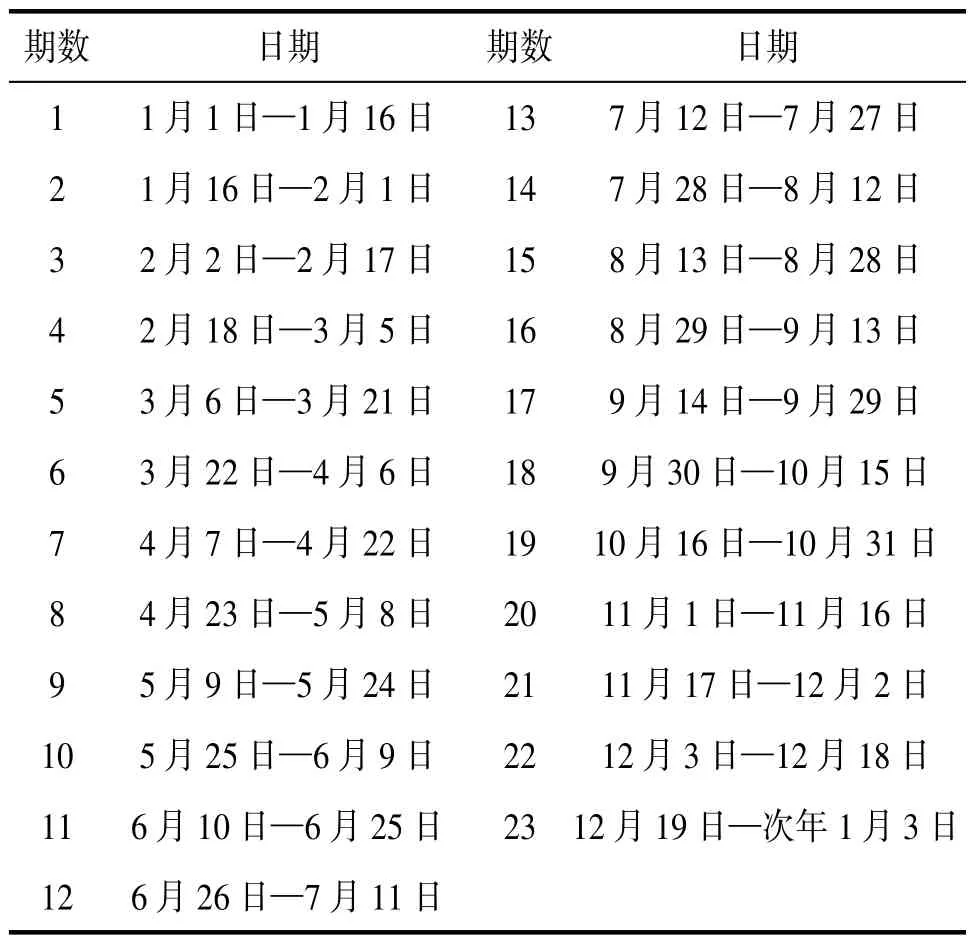

MOD13A1 和VNP13A1 數據集的NDVI 均采用逐16 d 最大值合成算法,空間分辨率均為500 m×500 m,每年23 期數據,期數與平年內對應日期如表2 所示,閏年對應日期則從第4 期以后向前移1 d。NDVINPP數據集從2012 年第2 期開始,因此研究期選取2012—2021 年,并使用2022 年第1 期填補2012 年第1 期數據的空白。使用MRT、ArcGIS 和Matlab 軟件對2 種NDVI 數據進行拼接、裁剪、投影和分析制圖。

表2 2 種NDVI 產品期數與平年日期對照

1.3 分析方法

采用相關系數(R)、中心型均方根誤差(RMSE)和規范化標準差(SDV),結合泰勒圖對2 種NDVI 產品在不同生態環境下年內各時期的差異進行綜合評價[16],R、RMSE和SDV的計算公式如下:

式中:Ni和Ti分別為第i 年同期的NDVINPP和NDVITerra和分 別 為 多 年 同 期NDVINPP和NDVITerra的均值。R 的取值范圍在0~1,越接近1 表明2 種NDVI 產品的變化一致性越高,反之一致性越差;RMSE表明2 種NDVI 間的距離,值越小表明兩者的數值越接近;SDV反映2 種NDVI 產品組成的時間序列數據離散程度的一致性,值越接近1 表明兩者的離散程度越接近。通過R、RMSE和SDV構成的泰勒圖,可直觀評價2 種NDVI 產品的偏差情況。

同時為了更好地分析兩者在不同時期的偏差程度和方向,使用空間數據的平均偏差(ME)進行分析,其公式為:

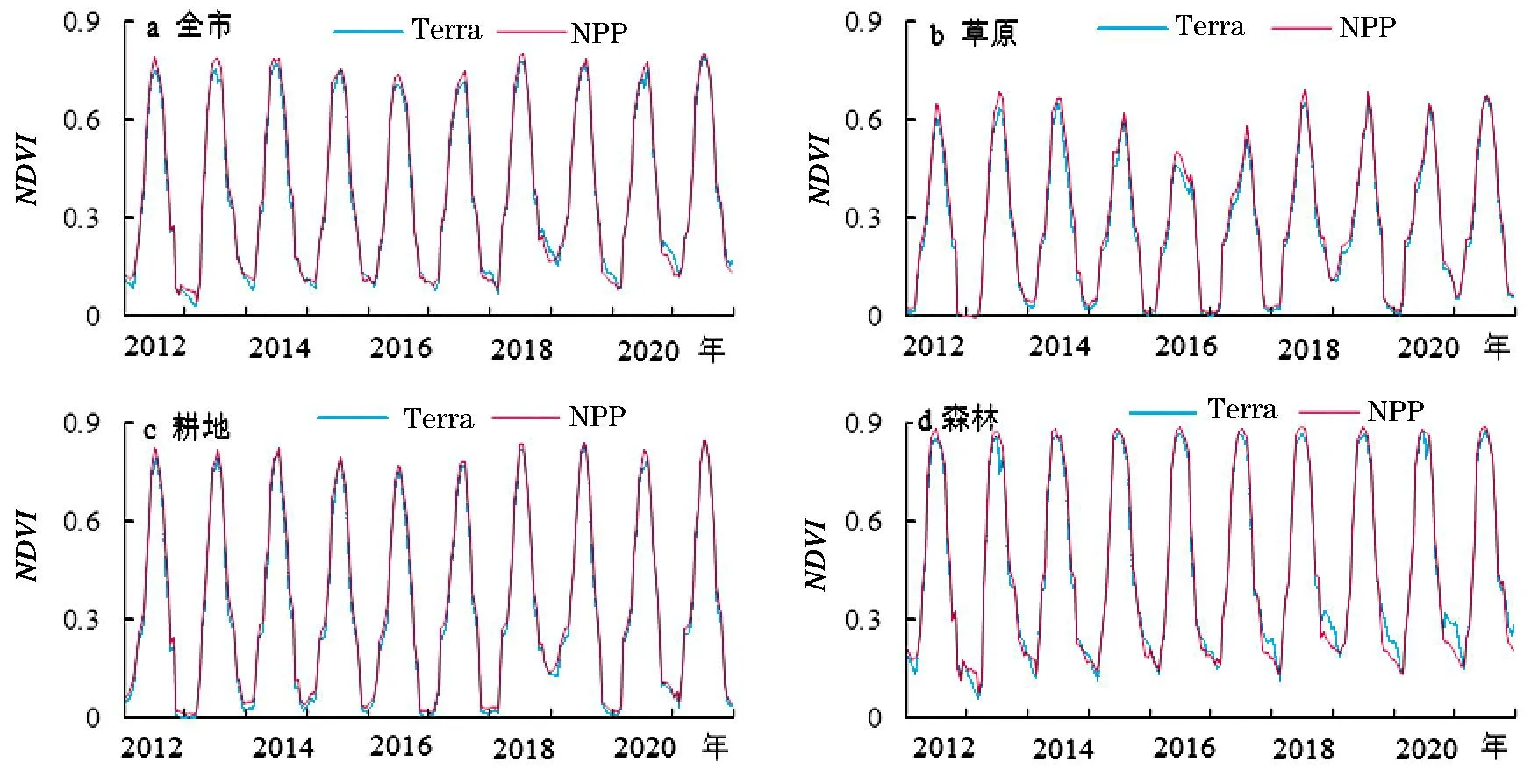

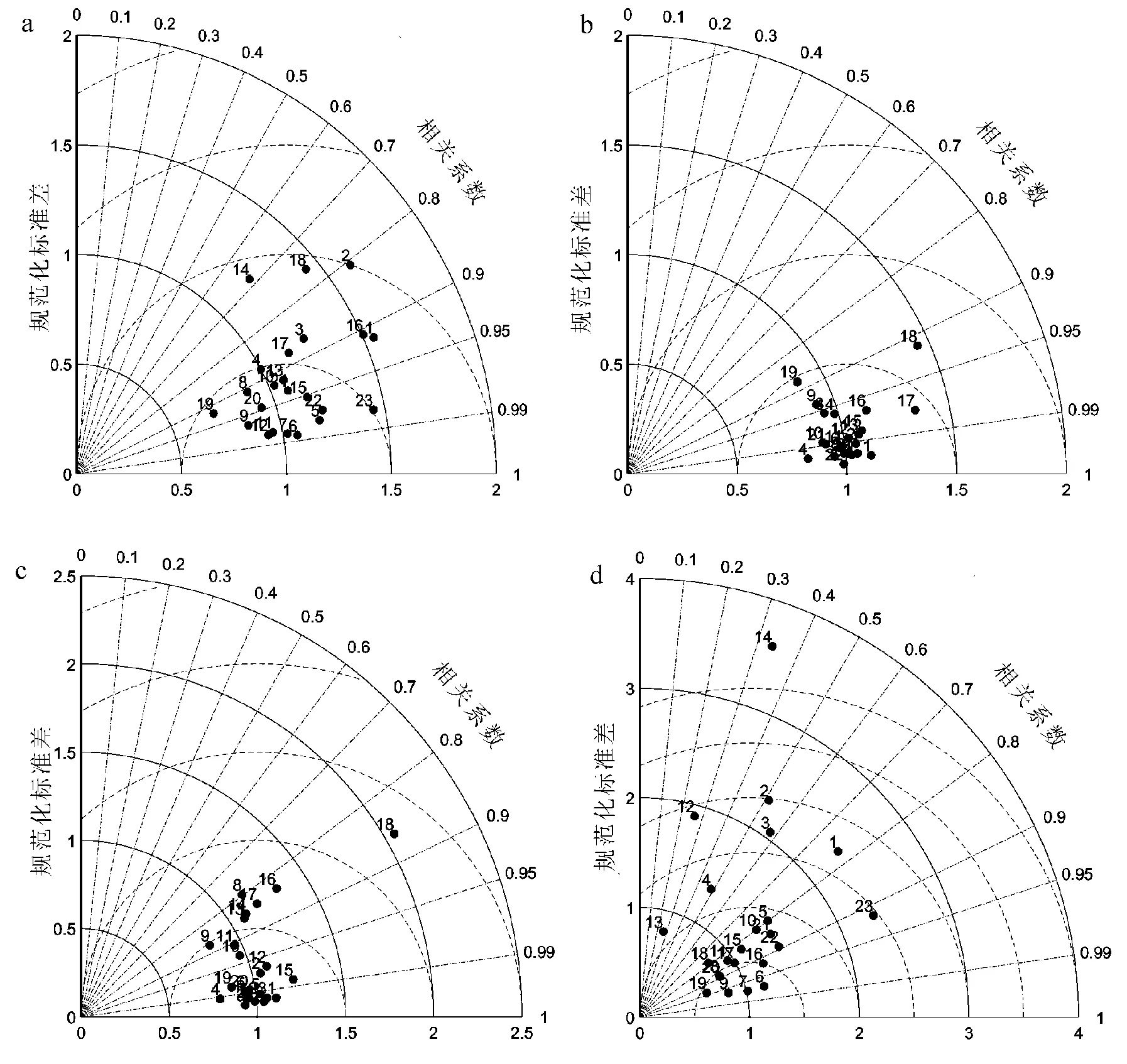

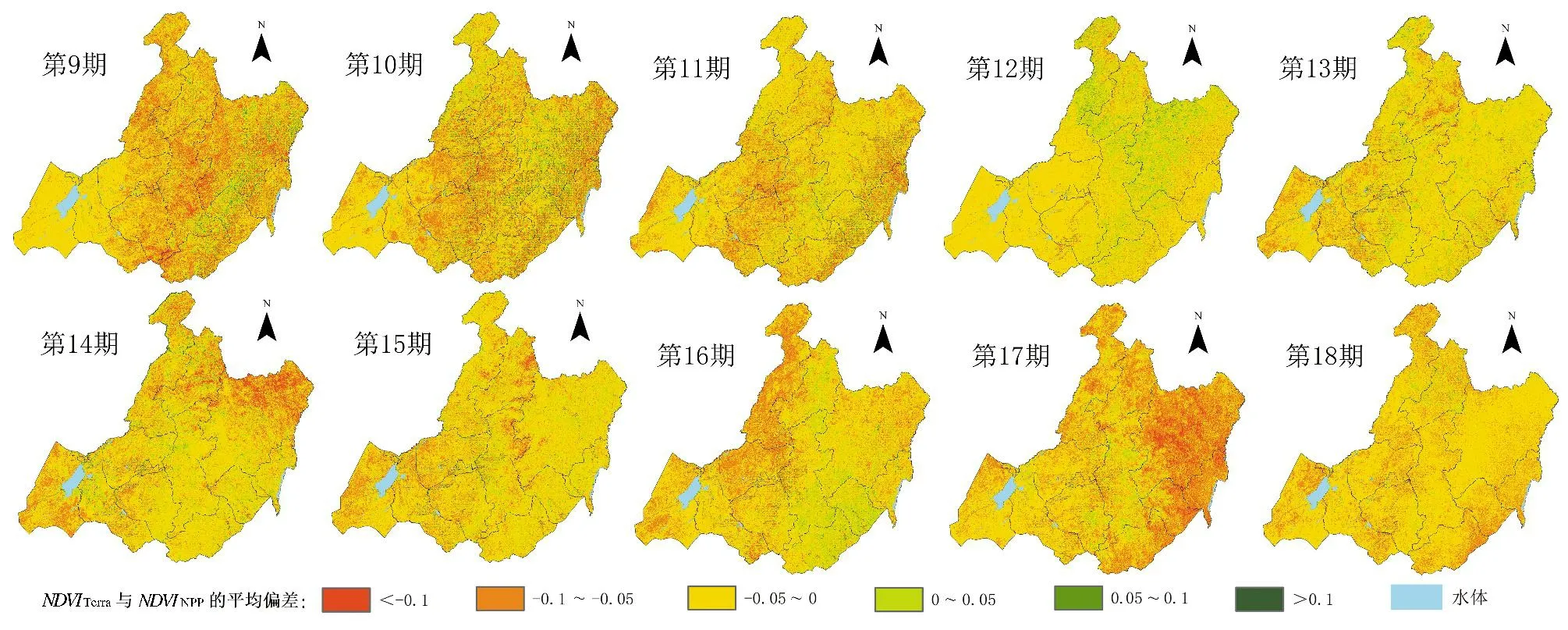

當ME>0,表示年內某期NDVI 產品,NDVINPP 呼倫貝爾NDVITerra和NDVINPP的多年均值分別為0.371 和0.384,全市及各植被類型的時間變化如圖2 所示。其中草原NDVITerra和NDVINPP的多年均值分別為0.263 和0.287,最低和最高值分別出現在第2 和第15 期;耕地多年均值分別為0.328 和0.352,最低和最高值分別出現在第1 和第14 期;森林多年均值分別為0.455 和0.461,最低和最高值分別出現在第4 和第13 期。對于呼倫貝爾植被來說,第21 期至次年第6 期,草原和耕地常有積雪覆蓋,森林積雪處于林下,第7、8、19、20 期是積雪融化和形成的過渡時期[17],這段時期草原和耕地植被生長基本處于停滯狀態,僅森林植被在緩慢生長,9~18期是呼倫貝爾植被的主要生長季。從NDVI 最高值出現的期數來看,森林首先達到生長最旺盛的時期,隨后由于森林所處大興安嶺海拔和緯度較高,熱量條件下降等因素影響,抑制了森林植被繼續旺盛生長,而緯度和海拔相對較低的耕地和草原生長旺盛期較森林有1~2 期的滯后。圖2 中兩條NDVI 時間變化曲線基本處于重合狀態,表明2 種NDVI 產品的一致性較高,但每年NDVINPP的最高值普遍略高于NDVITerra,說明NDVINPP的植被指數更為敏感,具有更寬的植被信息獲取空間。 圖2 呼倫貝爾不同植被類型2 種NDVI 產品的時間序列變化(a 為全市,b 為草原,c 為耕地,d 為森林) 利用呼倫貝爾全市及不同植被類型2 種NDVI產品的相關系數、均方根誤差和規范化標準差綜合繪制的泰勒圖(圖3)可知,全市NDVITerra和NDVINPP規范化標準差均在0.5~2(圖5a),大部分期數的相關系數>0.9,兩者的整體差異不大。生長季內相關系數<0.9 的期數為第14、17 和18 期,均方根誤差最大為0.024(第14 期),較大誤差主要出現在植被生長的中后期。草原區的NDVITerra和NDVINPP的一致性最優且偏差最小(圖5b),僅19 期的相關系數<0.9,均方根誤差最大為0.016(第18 期),該時期處于草原植被的生長后期,受打草等因素影響草原植被長勢的空間差異較大。耕地有7 個期數的相關系數<0.9(圖5c),其中6 期位于植被生長季,第18 期的規范化標準差>2。綜合來看2 種NDVI 產品在耕地植被生長季初期的9 期、中期的13 和14 期,后期的16、17、18 期均存在較大差異,分別對應農作物播種期、生長旺盛期和成熟收獲期。森林區NDVITerra與NDVINPP的差異明顯大于草原和耕地(圖5d),僅6個期數的相關系數<0.9,最大均方根誤差達到0.035(第14 期),生長季內13、14、15 期的相關系數均<0.575,未通過0.05 的顯著性檢驗。由于影響衛星遙感的因素非常復雜,目前科學分析不同衛星產品差異來源的工作面臨較大挑戰。對比Terra 和NPP 衛星計算NDVI 的過程,發現存在2 個明顯差異。首先兩顆衛星計算NDVI 所需的通道寬度和中心波長略有不同,在可見光(紅)光波段,Terra 的中心波長為0.645 μm,NPP 為0.640 μm;在近紅外波段,Terra 的中心波長為0.859 μm,NPP 為0.865 μm,Terra 的可見光(紅)中心波長比NPP 略長而近紅外波段卻略短,根據鄭奕等[18]、趙慶展等[19]利用地面或無人機高光譜遙感繪制的植被光譜曲線可知,植被在可見光(紅)的反射率會隨著波長的增加而減少;對于大部分山地草甸植被,0.8~0.9 μm 的近紅外反射率是隨波長增加而減少的。因此,這樣的植被光譜曲線特點可造成Terra 近紅外通道的反射率高于NPP,而可見光通道的反射率低于NPP,進而造成NDVITerra的均值略小于NDVINPP。其次是兩顆衛星的過境時間不同,植被的NDVI 存在明顯日變化,崔婷等[20]利用手持式光譜儀分析冬小麥NDVI 日變化發現,13—14 時是冬小麥每日NDVI 最低的時段,但其他植被的相關研究較少。同時北方地區夏季午后易出現對流云,相比上午過境的Terra,NPP 更易受云的影響,因此不同的衛星過境時間也可影響NDVI 的監測結果。 圖3 呼倫貝爾不同植被類型2 種NDVI 產品的泰勒圖(a 為全市,b 為草原,c 為耕地,d 為森林) 由年平均和年內各期NDVITerra與NDVINPP平均偏差分析可知,年平均NDVITerra>NDVINPP的面積占整個研究區的48.1%,主要位于大興安嶺森林地區,其余地區的年平均NDVITerra< NDVINPP。從年內各期數看,在非植被生長季(第19 期至次年第8 期),大興安嶺森林NDVITerra與NDVINPP的平均偏差均>0.1或<-0.1,存在以NDVITerra偏高為主的較大差異。草原和耕地由于在非生長季幾乎沒有植被生長,2 種NDVI 數據差異極小,基本可以直接替代使用。生長季內(圖4),森林和耕地在第9、10 期的平均偏差較大,正負偏差分布零散且同時存在,11 期的平均偏差主要集中在大興安嶺兩麓。12 期2 種NDVI 產品有79.4%區域偏差在-0.05~0.05,為年內各期數中整體偏差最小,金林雪等[21]研究表明,呼倫貝爾的降水集中期位于每年7 月下旬—8 月初,是呼倫貝爾夏季的主汛期,第12 和13 期位于主汛期前,天氣條件較主汛期穩定,同時又處于植被生長的中期,植被長勢相對穩定,因此該時期2 種NDVI 產品的相互替代性較高。14 期開始2 種NDVI 產品的正偏差逐漸增大,16 期的正偏差主要位于大興安嶺森林西北部,17 期位于大興安嶺嶺東森林和耕地,18 期2 種NDVI 產品的正偏差有所減少。可見,在植被生長季初期NDVITerra與NDVINPP偏差呈現零散、隨機分布,中期的偏差相對較小,生長季后期則以NDVITerra< NDVINPP的負偏差為主。對于整個植被生長季,草原區的差異普遍在-0.05~0.05,2 種NDVI 產品的可替代性較高,而耕地、森林的偏差相對較高且時空分布復雜,如何訂正偏差并建立多源衛星長時序數據集仍需進一步研究。 圖4 呼倫貝爾不同植被類型2 種NDVI 產品在生長季時的平均偏差 利用相關系數、均方根誤差、標準差和平均偏差等方法,結合泰勒圖,對呼倫貝爾地區2012—2021年Terra 和NPP 衛星逐16 d 的NDVI 產品進行比較,得出如下結論: (1)2 種產品具有相同的空間分辨率和時間尺度,在聯合構建長序列NDVI 數據集方面具有較高潛力。通過2 種NDVI 產品在呼倫貝爾的相關性和偏差分析可知,NDVINPP的多年均值略高于NDVITerra,兩者在草原植被類型的一致性最優,在考慮偏差訂正的前提下基本可替代使用,而在耕地、森林植被的一致性較差,需謹慎開展2 種NDVI 產品的協同應用。 (2)植被生長季初期2 種NDVI 產品的偏差呈現零散、隨機分布,中期的偏差相對較少,生長季后期以NDVITerra< NDVINPP的負偏差為主。在呼倫貝爾非植被生長季,NDVITerra與NDVINPP的偏差主要集中在大興安嶺森林,以NDVITerra偏高為主。 (3)影響2 種產品差異的因素是多方面的,其中近紅外和可見光波段的中心波長、衛星過境時間差異等都會對衛星產品產生較大影響。為了更好地建立多源衛星產品數據集,開展長時間序列的業務應用,建議加強地面衛星校驗站建設,并探索如何以此作為標準實況數據,對多源衛星數據進行訂正。 中低分辨率極軌衛星積累的長期植被長勢監測數據,對于了解生態環境變化,和監測評估自然災害的影響具有重要意義。受單顆衛星壽命影響,來自同一衛星的監測數據長度有限,利用多源衛星協同反演將是未來重要的發展趨勢之一。然而不同衛星和星載傳感器存在過境時間、波段設置、空間分辨率等方面的差異,給多源衛星協同反演帶來較大困擾。盡管本文分析表明,NDVITerra和NDVINPP產品在呼倫貝爾的整體植被監測過程中偏差不大,但當用2 種衛星產品聯合開展NDVI 的距平分析或計算VCI 等指數時,較小的偏差會被放大,最終影響分析結論。 長遠來看,將所有衛星產品校準到同一實況監測水平,是解決多源衛星產品協同應用的最好解決方案,然而目前的衛星遙感地面監測站較少,缺乏長期、可靠的地面光譜監測數據,對衛星校驗的支撐能力有限。因此建議加快衛星遙感地面校驗臺站建設,增加固定、長期、規范的地面植被光譜監測設備,進而推動多源衛星的協同應用及歷史長序列數據集的建立。2 結果分析

2.1 2 種NDVI 產品的時間變化

2.2 2 種NDVI 產品的總體差異評價

2.3 2 種NDVI 產品差異的空間分布

3 結論

4 討論