惺惺相惜:社會身份沖突對融合式文化混搭產品偏好的影響*

龐 雋 李夢琳

惺惺相惜:社會身份沖突對融合式文化混搭產品偏好的影響*

龐 雋1李夢琳2

(1中國人民大學商學院, 北京 100872) (2汕頭大學商學院, 廣東 汕頭 515063)

作者考察了社會身份沖突對融合式文化混搭產品偏好的影響以及該影響的心理機制和邊界條件。通過6個實驗, 作者發現社會身份沖突提升消費者對融合式文化混搭產品的偏好, 產品的自我驗證功能在其中起中介作用。該效應受到購買目的和購買受益人的調節, 即社會身份沖突對融合式文化混搭產品偏好的提升作用在購買目的是獲取產品的功能價值(而非象征價值)以及消費者為他人(而非自己)購買時減弱。這些研究發現拓展了文化混搭、社會身份沖突和自我驗證的相關文獻, 并為企業如何借助情境因素營銷融合式文化混搭產品提供實踐指導。

社會身份沖突, 融合式文化混搭, 自我驗證, 購買目的, 購買受益人

1 前言

1.1 問題提出

文化混搭產品是指同時包含兩種或以上文化元素的產品(Cui et al., 2016)。在中國市場上, 有外國品牌為迎合和吸引中國消費者在產品設計中融入中國文化元素, 如蔻馳的虎年限定水桶包和麥當勞的桂林酸竹筍板燒雞腿堡; 也有中國品牌為展現國際化形象或者實施差異化競爭在產品設計中融入西方文化元素, 如杏花樓的雀巢咖啡月餅和小龍坎的火鍋蛋撻。這些文化混搭產品往往別出心裁、創意十足, 但市場反響卻不盡如人意。例如, 蔻馳虎年限定水桶包在淘寶官網上的銷量為100件左右, 而同款經典水桶包的銷量高達300多件。麥當勞的桂林酸竹筍板燒雞腿堡在大眾點評上只有15人推薦, 而同家店鋪的經典香辣雞腿堡則有82人推薦。面對文化混搭產品的銷售困境, 企業如何改變營銷思路以提升此類產品的市場表現顯得尤為關鍵和迫切。因此, 我們有必要探究哪些因素可以提高消費者對文化混搭產品的偏好。這不僅有助于我們深入了解消費者購買此類產品時的心理和行為特征, 而且對企業的營銷策略具有重要的指導意義。值得注意的是, 現有研究將文化混搭分為入侵式和融合式兩種(Shi et al., 2016)。相比于以協調互動為特征的融合式文化混搭, 入侵式文化混搭帶有明顯的文化侵略特征, 如將麥當勞標識置于長城之上的廣告。在現實生活中, 融合式混搭更為常見, 也是企業產品創新的主要形式, 因而更值得我們去探討在何種情況下消費者對此類產品的偏好會有所提升。

現有文獻主要從混搭特征、產品特征和消費者特征三個角度探討哪些因素會提高消費者對文化混搭產品的接受度(熊莎莎等, 2018)。研究者發現, 提高本土文化的地位(Cui et al., 2016; 聶春艷等, 2018; 聶春艷等, 2022), 增強產品的創新性感知(李曉, 黨毅文, 2017), 提升混搭產品所屬品牌的真實性與全球性(郭曉凌等, 2019), 以及提高消費者的經驗開放性(Leung & Chiu, 2010)、降低他們的民族中心主義(Shi et al., 2016)等可以提高消費者對文化混搭產品的接受度。相較之下, 我們對影響該接受度的情境因素知之甚少。僅有少數學者討論了國家地位威脅、本土文化威脅與死亡凸顯的消極影響(Chen et al., 2016; Jia et al., 2011; Leung & Chiu, 2010)。但尚未有研究探討在何種情境下消費者對文化混搭產品的接受度會有所上升。我們認為, 并非所有的心理威脅都會降低接受度。社會身份沖突所構成的自我威脅可能成為消費者接受和喜愛此類產品的一個誘因。

社會身份沖突指個體所擁有的多種社會身份由于各自的價值觀或行為規范存在差異而引發的心理沖突和矛盾感(Hirsh & Kang, 2016)。隨著社會的發展, 人們出于物質或者精神的需要往往擁有越來越多的社會身份, 不同身份之間的矛盾和沖突時常發生, 且因為人們無法在短時間內放棄某種身份而難以解決(如進城務工人員所經歷的城市和農村身份之間的沖突)。現有關于社會身份沖突如何影響消費行為的研究十分有限。一部分學者討論消費者在經歷社會身份沖突后表現出的與該矛盾狀態相一致的消費心理和行為(Gao et al., 2020; Yu & Zhang, 2023), 另有少數學者從補償的視角出發討論消費者如何通過特定的消費行為來緩解社會身份沖突帶來的消極影響(Ma et al., 2021)。本研究采用與前一類文獻同樣的視角。基于自我驗證理論(Swann, 1997), 我們提出文化混搭產品所具有的多元文化矛盾特質與經歷身份沖突的消費者的自我概念相契合, 有助于他們實現自我驗證, 因此經歷社會身份沖突后消費者對文化混搭產品的偏好可能有所上升。

1.2 社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響

自我驗證理論是用來解釋人類基本行為動機的重要理論之一。該理論認為, 人們通過尋求與自我認知相一致的反饋來確認和加強自我概念, 目的是提升外界環境的可控性和可預測性(Swann, 1997)。自我驗證可以從認知和實用兩個角度幫助個體實現該目的(Swann et al., 1992)。從認知角度看, 自我驗證強化和鞏固個體的原有自我認知, 維護自我概念的一致性與穩定性, 進而增強個體信心, 提升個體在與外界環境互動中的控制感。從實用角度看, 自我驗證向他人釋放與自我概念一致的信號, 合理規范他人期望, 避免他人對個體產生過高的期待或過低的評價, 進而形成可預測的外部環境。

自我驗證的心理價值使其成為個體的基本動機之一, 即使他們持有消極的自我認知。例如, 研究者發現, 在社交行為中持有消極自我概念的個體更傾向于選擇對自己持有消極看法而非積極看法的社交對象(Swann, 1997), 更喜歡與那些驗證自我身份而非提升自我身份的人交往(Gómez et al., 2009)。在消費領域, 外貌自我評價較低的消費者更偏好帶有“丑陋”標志的T恤衫(Brannon & Mandel, 2017), 自尊水平較低的消費者更傾向于購買低質產品(Stuppy et al., 2020)。由此可見, 具有消極自我認知的個體也具有自我驗證動機。

我們認為, 社會身份沖突強化個體的自我驗證動機。首先, 社會身份沖突是一種非常態化的心理體驗(Hirsh & Kang, 2016)。當身份沖突凸顯時, 個體為了維護自我概念的穩定性傾向于對現有狀態加以確認和肯定以便更好地控制這種身份狀態。其次, 經歷身份沖突的個體由于同時受到不同群體規范的制約, 可能在社會交往中出現相互矛盾的行為表現, 不利于他人對自己的理解和接受(Cooley et al., 2018)。通過自我驗證, 個體向他人釋放矛盾個體的信號, 可以減少他人非議, 營造安全、可預測的外部環境。因此, 當社會身份沖突凸顯時個體可能產生強烈的自我驗證動機。

有意顯示身份線索是自我驗證的重要方式之一(Swann & Buhrmester, 2012), 而選擇特定的產品可以幫助個體向他人展示身份線索。消費者經常將產品視為延伸的自我, 通過產品的象征意義建構和維護自我概念(Belk, 1988; Escalas & Bettman, 2003)。由于自我驗證是個體對自我認知的強化與確認, 因此與自我概念契合的產品可以幫助消費者實現自我驗證。我們認為, 經歷社會身份沖突的個體傾向于認為文化混搭產品與自我概念契合。根據雙文化啟動效應, 不同文化的同時呈現會凸顯文化差異性(Chiu et al., 2009)。文化混搭產品包含了兩種或以上的文化元素, 文化差異的凸顯導致產品的文化身份或者象征意義具有明顯的矛盾特性, 這與經歷社會身份沖突的消費者的自我概念的矛盾特性相一致。這種一致性導致消費者傾向于認為文化混搭產品可以作為某種身份線索向他人傳遞其自我概念, 具有自我驗證的功能。因此, 社會身份沖突可能提升他們對此類產品的偏好。

基于上述討論, 我們提出以下研究假設。

H1:社會身份沖突提升消費者對文化混搭產品的偏好。

H2:產品的自我驗證功能在社會身份沖突與文化混搭產品偏好之間起中介作用。

1.3 社會身份沖突影響文化混搭產品偏好的邊界條件

根據我們的推理, 社會身份沖突提升消費者對文化混搭產品偏好的前提是產品可以表達消費者的自我概念(Belk, 1988; Escalas & Bettman, 2003)。當產品與自我概念無關時, 這一提升效應就會減弱甚至消失。基于此, 我們提出購買目的和購買受益人兩個邊界條件, 即當消費者的購買目的是為了獲得產品的功能性價值而非象征價值時, 或者消費者是為他人而非為自己購買時, 產品與消費者的自我概念的相關性減弱, 主效應隨之減弱。

1.3.1 購買目的的調節作用

消費者的購買目的可以分為功能性和象征性兩種(Granulo et al., 2021):前者指獲得產品的使用價值, 幫助消費者完成特定目標; 后者指獲得產品的象征價值, 幫助消費者自我表達。購買目的是影響消費決策的重要因素之一(Granulo et al., 2021; Garcia-Rada et al., 2022)。

我們認為, 購買目的可能調節社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響。消費者持有象征性購買目的時更傾向于選擇能夠幫助其表達自我的產品。由于文化混搭產品的象征含義有助于經歷社會身份沖突的消費者實現自我驗證, 因此他們對此類產品的偏好有所提升。相反, 消費者持有功能性購買目的時更注重產品的使用價值而非象征價值。此時, 消費者依靠所購買的產品來表達自我概念的傾向性減弱, 文化混搭產品對他們的吸引力也隨之下降, 從而削弱了社會身份沖突對文化混搭產品偏好的提升作用。為此, 我們假設:

H3:購買目的調節社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響。與象征性購買目的相比, 當消費者持有功能性購買目的時社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響減弱。

1.3.2 購買受益人的調節作用

消費者經常面臨為他人做購買決策的情況, 如為家人選購產品或給朋友挑選禮物。由于所購產品的受益人不同, 消費者為自己或他人做決策時其決策過程和結果往往存在諸多差異。例如, 相比于為自己決策, 消費者在為他人決策時會更偏好理性(而非感性)選項(Hong & Chang, 2015)、放縱(而非自律)產品(Laran, 2010)和高(而非低)風險選項(Polman, 2012), 并表現出更高水平的多樣化尋求(Choi et al., 2006)。

購買受益人可能會調節社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響。當消費者為自己決策時, 產品最終被消費者所擁有和使用, 產品的象征意義自然轉移到消費者身上, 成為其自我概念的一部分。因此, 對經歷身份沖突的消費者而言, 選擇與自我概念相契合的文化混搭產品可以幫助其實現自我驗證。但是, 當消費者為他人決策時, 產品并非為消費者所擁有和使用, 產品的象征意義無法影響消費者的自我認知。盡管此時文化混搭產品仍然具有矛盾特質, 但無法與消費者的自身概念建立有效聯結。產品幫助消費者實現自我驗證的功能消失, 消費者的產品偏好也隨之下降。為此, 我們假設:

H4:購買受益人調節社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響。與為自己決策相比, 當消費者為他人決策時社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響減弱。

2 實驗1:社會身份沖突對消費者文化混搭產品偏好的影響

實驗1包含兩個實驗, 分別采用不同的刺激物和社會身份沖突的操作方式來檢驗主效應(H1)。

2.1 實驗1a:圍巾

實驗1a的目的是通過測量消費者的長期社會身份沖突感初步驗證社會身份沖突與文化混搭產品偏好之間的關系。

2.1.1 實驗設計和被試

本實驗采用組間實驗設計, 包括文化混搭組和非文化混搭組。根據G*Power 3.1軟件(Cohen, 2013), 當效應量(f)為0.25、期望功效值為0.80時, 最小計劃樣本量為128。由于我們采用線上實驗的方式, 考慮到部分被試可能因為沒有認真答題而被刪除, 因此實際實驗時我們在見數平臺上一共招募了300名被試, 女性占比68.7%, 平均年齡30.88歲(= 8.21)。他們被隨機分配到兩個實驗組中的一組。

2.1.2 實驗流程與刺激物

在實驗中, 被試按要求完成兩個不相關的任務。第一個任務是測量被試的長期社會身份沖突感。我們首先向被試介紹社會身份的定義并舉例說明, 然后詢問他們在多大程度上認為自己從屬于多個不同的社會群體。接下來, 我們向被試介紹了社會身份沖突的定義, 并要求他們在思考自己多個社會身份之間的相互關系后評價這些身份相互沖突的程度:(1)“你覺得你所擁有的不同社會身份之間有多大沖突?” (2) “你認為履行一種身份的職責會在多大程度上阻礙你履行另一種身份的職責?” (3) “你認為履行一種身份的職責會在多大程度上不利于你履行另一種身份的職責?” (1 = 完全沒有, 7 = 非常強烈, Cronbach’s α = 0.88, Etkin & Memmi, 2021)。

在第二個任務中, 我們向被試介紹了一個真實的英國羊毛品牌Johnstons of Elgin, 并展示該品牌在中國市場新推出的一款羊絨圍巾(虛擬產品)。在文化混搭產品組, 該圍巾名為“福愿系列”, 在頭尾兩側各繡有一個“福”字。在非文化混搭產品組, 該圍巾名為“朗蒂系列”, 款式顏色與文化混搭組的圍巾完全一樣, 唯一區別是沒有“福”字圖案(參見網絡版附錄1)。被試在閱讀產品信息后評價自己對該圍巾的態度(“你有多喜歡這款圍巾?”1 = 一點不喜歡, 7 = 非常喜歡)和購買意愿(“如果你現在想購買一條圍巾, 你有多大可能會購買這款圍巾?”1 = 完全沒可能, 7 = 非常有可能)。最后, 被試完成一系列人口統計問題后結束實驗。

2.1.3 實驗結果

我們將產品態度和購買意愿的均值作為產品偏好(= 0.85), 使用bootstrapping方法對長期社會身份沖突感和產品類型(0 = 非文化混搭產品, 1 = 文化混搭產品)對產品偏好的交互影響進行檢驗(模型1, 樣本量5000, Hayes, 2013)。結果表明, 產品類型顯著影響產品偏好, 總體而言被試更偏好非文化混搭產品(= ?1.73,= 0.50;(296) = ?3.45,< 0.001, Cohen’s= 0.40)。更重要的是, 我們發現顯著的交互效應(= 0.28,= 0.13;(296) = 2.23,= 0.027, Cohen’s= 0.26)。社會身份沖突感正向影響被試對文化混搭產品的偏好(index = 0.28, 95% CI = 0.1015 ~ 0.4638, Cohen’s= 0.36), 但不影響他們對非文化混搭產品的偏好(index = ?0.002, 95% CI = ?0.1756 ~ 0.1720)。社會身份沖突感對產品偏好的主效應不顯著(= ?0.002,= 0.09;(296) = ?0.02,= 0.984)。

2.2 實驗1b:月餅

實驗1b有兩個目的。第一, 在實驗1a中我們采用測量而非操縱的方式量化被試的社會身份沖突, 證實了該變量與文化混搭產品偏好之間的相關關系, 但無法證實兩者之間的因果關系。為此, 在實驗1b我們操縱被試的社會身份沖突以驗證該情境變量對文化混搭產品偏好的因果影響。第二, 在實驗1a中, 我們使用源于西方文化的蘇格蘭羊絨圍巾作為目標產品, 在文化混搭組的產品設計中融入中國文化元素。因此, 實驗1a的結果可能源于本土文化的補償機制, 即帶有本土文化特征的產品幫助個體在經歷社會身份沖突后補償控制感的缺失, 重塑安全感(柳武妹等, 2014)。為了排除這一競爭解釋, 我們在實驗1b中變換了刺激物, 采用月餅作為目標產品, 將文化混搭產品設計為摩卡咖啡口味, 將非混搭產品設計為傳統的蓮蓉口味。如果本土文化的補償機制成立, 那么經歷社會身份沖突的消費者對這兩款月餅的偏好應當沒有顯著差異(兩款產品都包含本土文化元素), 甚至可能因為外來文化的加入而更加排斥文化混搭產品。相反, 如果被試對文化混搭產品的偏好源于自我驗證動機, 那么經歷社會身份沖突后的被試會更加偏好文化混搭產品。

2.2.1 實驗設計和被試

本實驗采用單因素組間實驗設計。根據G*Power 3.1軟件(Cohen, 2013), 當效應量()為0.25、期望功效值為0.80時, 該實驗的最小計劃樣本量為126。在實際實驗時我們在見數平臺上招募了250名被試, 女性占比57.2%, 平均年齡29.07歲(= 7.73)。被試被隨機分配到社會身份沖突啟動組或控制組。

2.2.2 實驗流程與刺激物

在實驗中, 被試按要求完成兩個不相關的任務。第一個任務是“社會身份調查”, 用來操控社會身份沖突(Rabinovich & Morton, 2016)。在控制組, 我們介紹了社會身份的定義并要求被試寫下自己同時擁有的兩種社會身份。在啟動組, 我們介紹了社會身份和社會身份沖突的定義, 并在展示兩個社會身份沖突的例子之后要求被試回憶并詳細描述自己曾經歷過的兩種社會身份相互沖突的經歷。

第二個任務是產品選擇。我們讓被試想象自己正打算購買一款月餅, 然后向他們展示某虛擬品牌的兩款月餅廣告(參見網絡版附錄1), 并讓他們做出購買選擇。其中, 文化混搭產品“摩卡咖啡月餅”的廣告詞是“當西方摩卡遇上東方月餅”。廣告左下方配有身著西方傳統服飾的人物圖片及咖啡豆圖片。非文化混搭產品“桂花蓮蓉月餅”的廣告詞是“清甜桂香, 醇正美味之選”。廣告左下方配有身著中國傳統文化服飾的嫦娥捧月圖片。前測表明(= 80), “摩卡咖啡月餅”比“桂花蓮蓉月餅”的文化混搭程度更高(混搭產品= 5.81,混搭產品= 1.20;非混搭產品= 4.73,非混搭產品= 1.45),(1, 78) = 13.39,< 0.001, η2= 0.15。后測結果表明(= 149), 兩款廣告在美觀度(混搭產品= 4.58,混搭產品= 1.42;非混搭產品= 4.79,非混搭產品= 1.48;(1, 147) = 0.75,= 0.389)和吸引力(混搭產品= 4.73,混搭產品= 1.67;非混搭產品= 4.56,非混搭產品= 1.52;(1, 147) = 0.42,= 0.517)以及兩款產品在美味感知(混搭產品= 4.77,混搭產品= 1.65;非混搭產品= 4.97,非混搭產品= 1.46;(1, 147) = 0.63,= 0.428)和消費者喜愛度(混搭產品= 4.51,混搭產品= 1.58;非混搭產品= 4.48,非混搭產品= 1.63;(1, 147) = 0.02,= 0.899)上均沒有顯著差異。在正式實驗中, 我們對廣告的呈現位置進行了互換處理。

接下來, 我們對被試的社會身份沖突進行操縱檢驗(Cronbach’s α = 0.94)。被試在回答人口統計的問題后結束實驗。

2.2.3 實驗結果

以社會身份沖突感為因變量的單因素方差分析結果顯示, 沖突啟動組的被試比控制組的被試感受到更強烈的社會身份沖突(沖突組= 4.89,沖突組= 1.32;控制組= 2.96,控制組= 1.66;(1, 248) = 102.92,< 0.001, η2= 0.29), 說明我們的操縱成功。

以產品選擇為因變量的卡方檢驗結果顯示, 相比于控制組, 沖突啟動組的被試選擇文化混搭產品的概率更高(沖突組= 45.6%,控制組= 32.8%, χ2(1) = 4.30,= 0.038, φ = 0.13)。H1再次得到驗證。

2.3 討論

實驗1通過兩個實驗, 采用不同的實驗設計和刺激物為我們的主效應提供實證支持。在實驗1a, 我們將產品類型設為組間變量, 驗證了消費者的長期社會身份沖突感與文化混搭產品偏好的正相關關系。在實驗1b, 我們將產品類型設為組內變量, 將社會身份沖突設為組間變量, 通過實驗操縱的方法驗證臨時啟動的社會身份沖突對文化混搭產品偏好的積極影響。此外, 實驗1b的結果排除了本土文化補償機制這一競爭解釋。

我們的實驗結果表明, 一般情況下消費者對文化混搭產品的接受度較低。例如, 在實驗1a產品類型對產品偏好有顯著的負向影響(混搭產品= 4.07,混搭產品= 1.70;非混搭產品= 4.72,非混搭產品= 1.31;(1, 298) = 14.02,< 0.001, η2= 0.04)。在實驗1b的控制組, 文化混搭產品的市場份額僅為32.8%, 顯著小于非文化混搭產品的市場份額(67.2%,< 0.001, φ = 0.34)。這些結果與現有文獻一致, 充分表明研究如何提升消費者對文化混搭產品偏好的必要性和重要性。

在下一組實驗中, 我們驗證社會身份沖突提高文化混搭產品偏好的心理機制。

3 實驗2:產品自我驗證功能的中介作用

實驗2包含兩個實驗, 目的是檢驗主效應的心理機制, 即文化混搭產品的自我驗證功能的中介作用(H2)。

3.1 實驗2a:測量產品的自我驗證功能

實驗2a通過測量產品的自我驗證功能檢驗中介效應, 并排除以下競爭解釋。首先, 實驗1b僅包含控制組和沖突組。由于對不同社會身份之間關系的關注, 沖突組被試可能傾向于采用整體思維模式(Ng et al., 2023), 進而對文化混搭產品中的文化沖突具有更高的容忍度。為此我們在實驗2a中增加社會身份協同組。如果整體思維的解釋機制成立, 那么協同組被試也會因為關注不同身份之間的關系而提高整體思維模式, 進而對文化混搭產品產生更高的偏好。其次, 社會身份沖突是一種消極的心理體驗, 會引發焦慮、緊張等負面情緒(Hirsh & Kang, 2016), 文化混搭產品所內含的新奇感可能具有情緒調節的作用, 從而贏得消費者的偏好。第三, 身份沖突可能促使個體從不同視角出發思考問題, 提升認知靈活性(Steffens et al., 2016), 進而提高對文化混搭產品的接受度。最后, 社會身份沖突降低自我概念清晰度(Yu & Zhang, 2023), 因此可能激發新穎性尋求動機, 進而導致文化混搭產品偏好的提升。為了排除這些競爭解釋機制, 我們在實驗2a中對上述變量進行測量并檢驗它們的中介效應。

3.1.1 實驗設計和被試

本實驗同樣采用單因素組間實驗設計。根據G*Power 3.1軟件(Cohen, 2013), 當效應量()為0.25、期望功效值為0.80時, 最小計劃樣本量為159。我們在見數平臺上招募被試400名, 女性占比71.5%, 平均年齡30.77歲(= 7.14)。被試被隨機分配到社會身份沖突組、社會身份協同組或控制組。

3.1.2 實驗流程與刺激物

實驗2a的流程與測量和實驗1b基本相同, 除了以下幾個方面的區別。第一, 我們使用咖啡壺作為實驗刺激物以提升研究結果的外部效度(參見網絡版附錄1)。其中, 文化混搭組的產品被稱為“臉譜系列”, 壺身上刻有象征中國傳統文化的藍色臉譜。非文化混搭組的產品被稱為“美咖系列”, 壺身上刻有“U?COFFEE”字樣的藍色圓形圖案。前測結果表明(= 150), 消費者認為“臉譜系列”的文化混搭程度比“美咖系列”更高(混搭產品= 5.11,混搭產品= 1.39;非混搭產品= 4.32,非混搭產品= 1.84),(1, 148) = 8.60,= 0.004, η2= 0.05。第二, 我們增加了社會身份協同組。該組被試在了解社會身份的定義后按要求寫下自己的兩種社會身份相互協同的經歷。第三, 我們將產品選擇改為相對偏好評價(1 = 肯定更加偏好左邊的產品, 7 = 肯定更加偏好右邊的產品), 并在被試完成評價任務之后測量了一系列潛在中介變量(參見網絡版附錄2), 包括產品的自我驗證功能(Leung et al., 2022)、被試的情緒狀態(Su et al., 2021)、認知靈活性(Martin & Rubin, 1995)、新穎性尋求傾向(Ma?ecka et al., 2022)以及自我概念清晰度(Hohman & Hogg, 2015)。

3.1.3 實驗結果和討論

操縱檢驗。方差分析結果顯示, 社會身份操縱對被試社會身份沖突感的影響顯著,(2, 397) = 49.37,< 0.001, η2= 0.11。相比于身份協同組(協同組= 3.18,協同組= 1.55,< 0.001)與控制組(控制組= 3.31,控制組= 1.72,< 0.001), 身份沖突組的被試感受到更加強烈的身份沖突感(沖突組= 4.85,沖突組= 1.31)。身份協同組與控制組則不存在顯著差異(= 0.471)。實驗操縱的有效性得到驗證。

主效應檢驗。我們首先對產品偏好編碼, 使得分數越高表明被試更偏好文化混搭產品, 然后采用方差分析進行驗證。結果顯示, 社會身份沖突顯著影響消費者的文化混搭產品偏好,(2, 397) = 3.75,= 0.024, η2= 0.01。相比于身份協同組(協同組= 4.07,協同組= 2.11,= 0.042)與控制組(控制組= 3.92,控制組= 2.25,= 0.010), 身份沖突組的被試對文化混搭產品有更高的偏好(沖突組= 4.61,沖突組= 2.15)。前兩組則不存在顯著差異(= 0.571)。H1再次得到驗證。

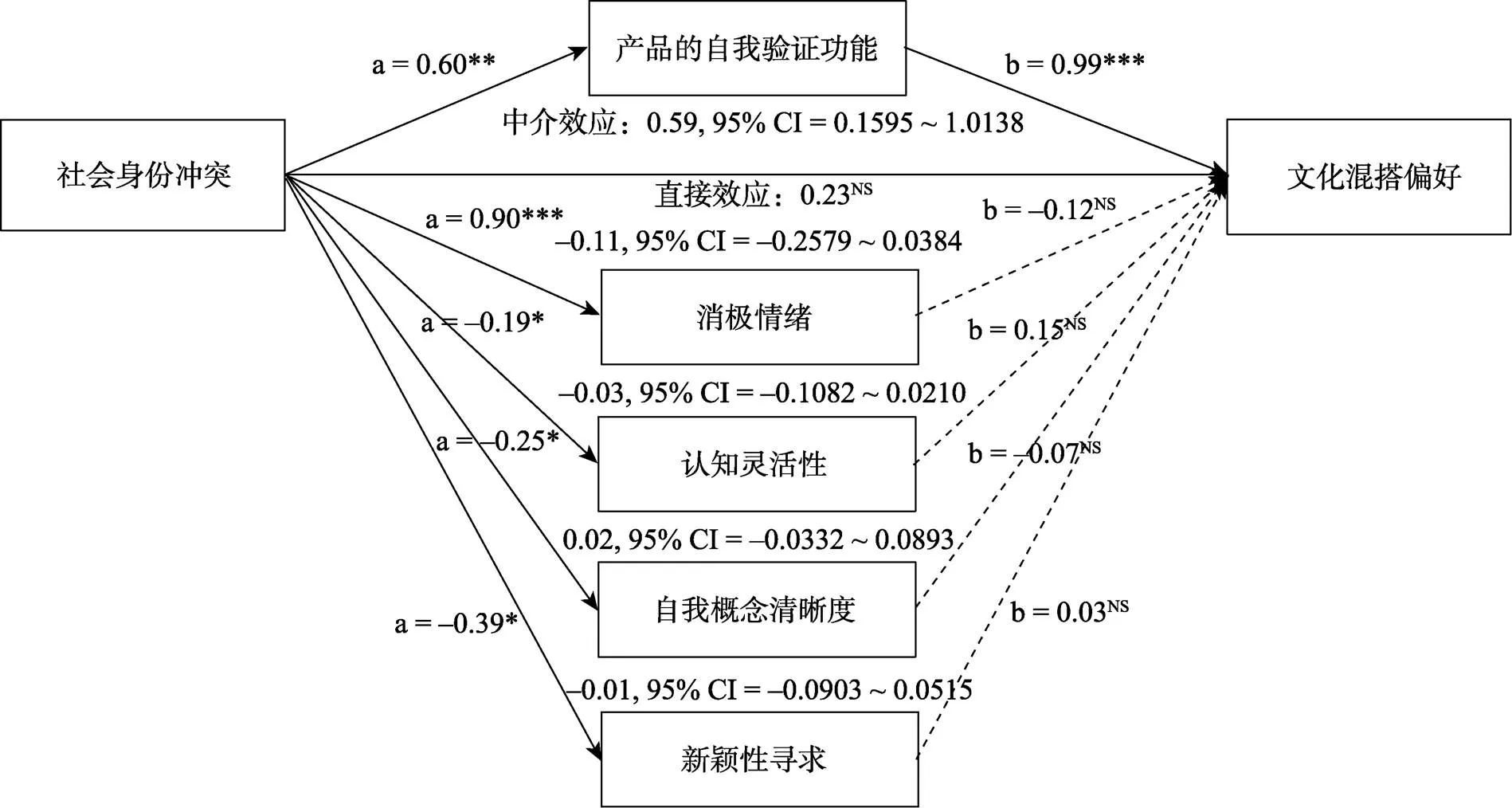

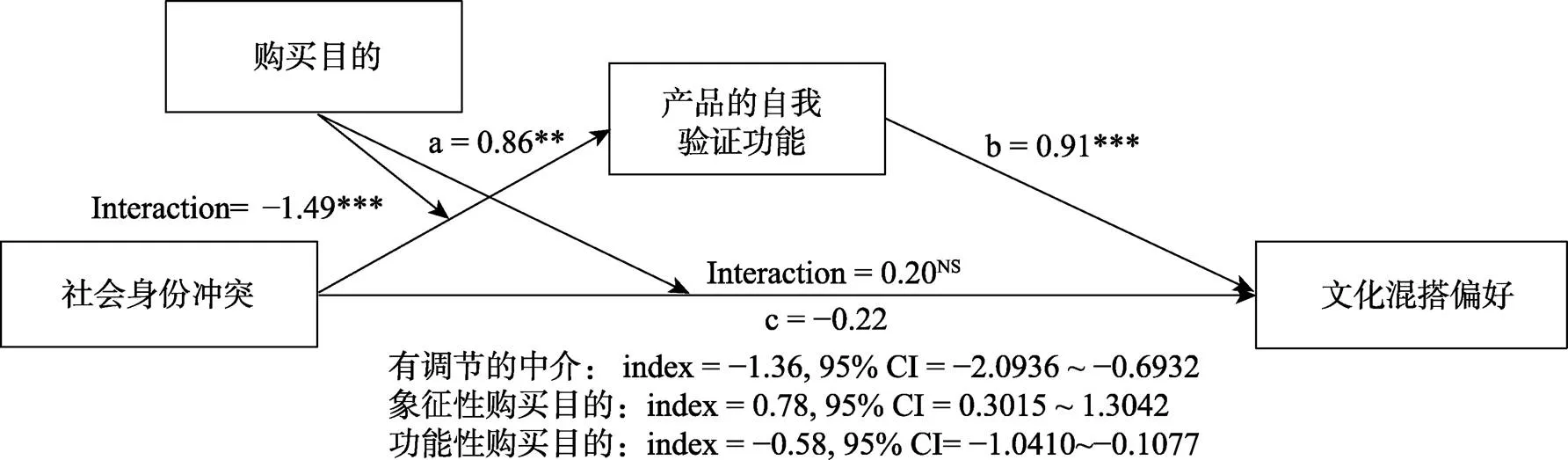

中介效應檢驗。由于社會身份協同對文化混搭產品偏好沒有顯著影響, 因此我們的中介效應檢驗聚焦在社會身份沖突組和控制組。我們以社會身份沖突(0 = 控制組, 1 = 社會身份沖突組)為自變量, 產品自我驗證功能、消極情緒、認知靈活性、新穎性尋求以及自我概念清晰度作為平行中介變量, 文化混搭產品偏好為因變量, 使用bootstrapping方法檢驗中介機制(模型4, 樣本量5000; Hayes, 2013)。如圖1所示, 身份沖突導致消費者認為文化混搭產品更有助于自我驗證(= 0.60,= 0.22,(264) = 2.69,= 0.008, Conhen’s= 0.33), 同時引發他們的消極情緒(= 0.90,= 0.14,(264) = 6.64,< 0.001, Conhen’s= 0.82), 并降低他們的認知靈活性(= ?0.19,= 0.09,(264) = ?2.08,= 0.039, Conhen’s= 0.26)、新穎性尋求傾向(= ?0.39,= 0.16,(264) = ?2.46,= 0.014, Conhen’= 0.30)和自我概念清晰度(= ?0.25,= 0.11,(264) = ?2.16,= 0.032, Conhen’s= 0.27)。

在控制了身份沖突對文化混搭產品偏好的直接效應后(= 0.23,= 0.17,(259) = 1.38,= 0.170), 產品的自我驗證功能正向影響文化混搭產品偏好(= 0.99,= 0.04,(259) = 23.03,< 0.001, Cohen’s= 2.86), 其他4個潛在中介變量的影響都不顯著(消極情緒:= ?0.12,= 0.08,(259) = ?1.54,= 0.126; 認知靈活性:= 0.15,= 0.14,(259) = 1.09,= 0.275; 新穎性尋求:= 0.03,= 0.07,(259) = 0.40,= 0.691; 自我概念清晰度:= ?0.07,= 0.10,(259) = ?0.65,= 0.518 )。同時, 產品自我驗證功能的中介效應顯著, 其95%的置信區間不包含0 (index = 0.59, 95% CI = 0.1595 ~ 1.0138), 其他變量的中介效應都不顯著。這些結果驗證了H2, 同時排除了競爭解釋。

圖1 產品自我驗證功能的中介效應

注:***表示< 0.001, **表示< 0.01, *表示< 0.05, NS表示> 0.05。

3.2 實驗2b:操縱自我驗證動機

實驗2b有兩個目的。首先, 我們變換社會身份沖突的操縱方式再次驗證主效應。在前幾個實驗中我們測量或者操縱了一般意義上的社會身份沖突, 對形成沖突的具體身份未加限定。在本實驗中, 我們聚焦女性的職場身份與家庭身份之間的沖突, 探究某一具體的社會身份沖突是否同樣會對文化混搭產品偏好產生積極影響。第二, 我們通過操縱被試的自我驗證動機來檢驗中介效應。以往研究表明, 營造有利于驗證自我的社交環境是實現自我驗證的重要途徑之一(Swann et al., 2002)。例如, 在社交行為中, 消極自我概念的個體會選擇對自己持有消極看法的社交對象(Swann, 1997)、更喜歡與那些驗證自我身份而非提升自我身份的人交往(Gómez et al., 2009)。因此, 我們預測當消費者的自我驗證動機在社會交往中得到滿足時(即身份沖突狀態被外界肯定和接受), 他們將不再需要通過產品這一外在線索來展現其矛盾身份狀態, 從而導致主效應消失。

3.2.1 實驗設計和被試

本實驗采用2 (社會身份沖突:啟動組或控制組) × 2 (自我驗證的其他方式:有或無)的組間實驗設計。根據G*Power 3.1軟件(Cohen, 2013), 當效應量()為0.25、期望功效值為0.80時, 計劃樣本量為128。在實際實驗中, 我們在見數平臺上招募了女性被試574名, 平均年齡32.35歲(= 7.57)。他們被隨機分配到四個實驗組中的一組。

3.2.2 實驗流程與刺激物

實驗由幾個看似不相關的任務組成。第一個任務是生活體驗調查。被試按照要求閱讀一則關于“當代女性的多重身份”的新聞報道(參見網絡版附錄3)。在沖突啟動組, 新聞內容重點描述了當代職業女性面臨的職場人士身份與家庭成員身份之間的沖突及其危害性。在閱讀新聞后, 我們讓被試思考這種社會身份沖突在日常生活中的主要表現, 并回答在多大程度上認為職場人士身份與家庭成員身份之間的矛盾難以解決/會造成困擾(1 = 完全沒有, 7 = 非常強烈,= 0.77)。在控制組, 新聞介紹了當代職業女性的多重身份。在閱讀新聞后, 被試需要思考職場人士身份與家庭成員身份在日常生活中各自的表現形式, 并回答在多大程度上認為職場人士身份與家庭成員身份之間可以相互協調/實現靈活轉換(1 = 完全沒有, 7 = 非常強烈,= 0.65)。接下來, 被試完成一個回憶寫作任務。在自我驗證組, 我們讓被試回想哪一位朋友或家人可以接受并理解自己同時擁有這兩種社會身份的狀態, 并寫下該朋友或家人接受和理解自己的一個表現。在控制組, 被試按要求回想并描述過去一周內讓他/她印象最深的跟朋友或家人見面的一次經歷。最后, 被試完成產品選擇任務。我們沿用實驗2a的刺激物, 測量被試對兩款咖啡壺的相對偏好。被試在完成操縱檢驗以及人口統計的測量后結束實驗。

3.2.3 實驗結果

操縱檢驗。方差分析結果顯示, 沖突啟動組的被試比控制組的被試感受到更加強烈的身份沖突感(沖突組= 4.57,沖突組= 1.32;控制組= 3.71,控制組= 1.48;(1, 572) = 54.11,< 0.001, η2= 0.09), 我們的操縱有效。

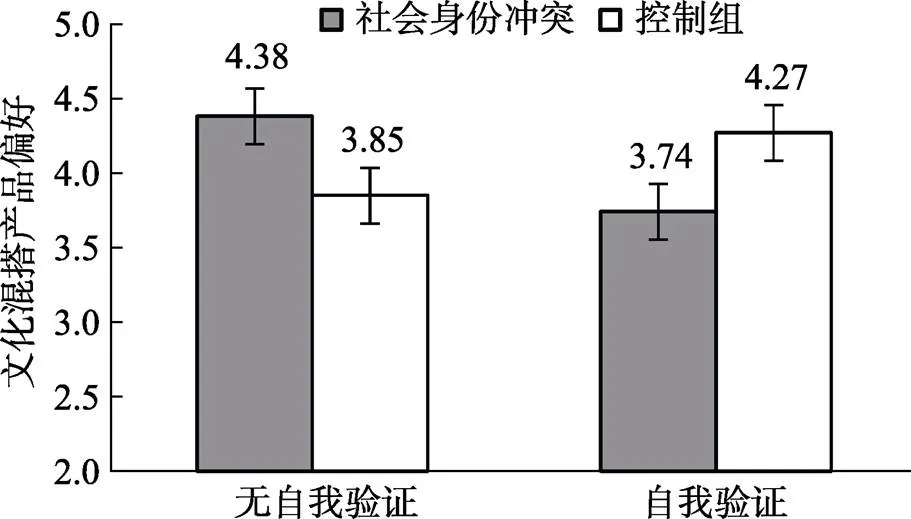

調節效應。以文化混搭產品偏好為因變量的2×2方差分析結果表明, 社會身份沖突與自我驗證的交互作用顯著((1, 570) = 8.22,= 0.004, η2= 0.01), 而兩者的主效應均不顯著(社會身份沖突:(1, 570) = 0.00,= 0.994:自我驗證:(1, 570) = 0.36,= 0.548)。如圖2所示, 當被試的自我驗證動機沒有被滿足時, 社會身份沖突提高了他們對文化混搭產品的偏好(沖突組= 4.38,沖突組= 2.22;控制組= 3.85,控制組= 2.23),(1, 570) = 4.13,= 0.043, η2= 0.01。但是, 這一效應在被試的自我驗證動機被滿足時出現了反轉(沖突組= 3.74,沖突組= 2.20;控制組= 4.27,控制組= 2.27),(1, 570) = 4.09,= 0.044, η2= 0.01。此外, 當被試的社會身份沖突被啟動時, 未進行自我驗證相比于已經完成自我驗證的被試表現出更高的文化混搭產品偏好(無自我驗證組= 4.38,無自我驗證組= 2.22;有自我驗證組= 3.74,有自我驗證組= 2.20;(1, 570) = 6.04,= 0.014, η2= 0.01), 而在控制組兩者不存在顯著差異(無自我驗證組=3.85,無自我驗證組= 2.23;有自我驗證組= 4.27,有自我驗證組= 2.27;(1, 570) = 2.56,= 0.110)。H2再次得以驗證。

圖2 自我驗證的調節效應(實驗2b)

3.3 討論

實驗2再次驗證了社會身份沖突對文化混搭產品偏好的促進作用, 并證實該效應背后的作用機理是文化混搭產品有助于經歷社會身份沖突的消費者實現自我驗證。

在實驗2a中, 我們直接驗證產品自我驗證功能的中介作用。同時, 我們發現社會身份協同并不會提升消費者對文化混搭產品的偏好。由此可見, 社會身份沖突因其特定的矛盾屬性成為消費者偏好文化混搭產品的誘因。我們還發現, 社會身份沖突的確會引發消極情緒, 這與前人研究一致(Hirsh & Kang, 2016), 但消極情緒并不能提升文化混搭產品偏好。類似的, 我們發現社會身份沖突降低了消費者的認知靈活性和新穎性尋求, 可能的原因是對矛盾信息的處理消耗了他們的認知資源。但是, 我們沒有發現認知靈活性或者新穎性尋求對文化混搭產品偏好的影響。最后, 與現有研究一致, 我們觀察到社會身份沖突降低自我概念清晰度(Yu & Zhang, 2023), 但這一變化對文化混搭產品偏好沒有影響。由此我們排除了消極情緒、認知靈活性、新穎性尋求以及自我概念清晰度作為解釋機制的可能性。

在實驗2b中, 我們通過向被試提供其他途徑來滿足自我驗證動機的方式檢驗中介機制。結果證實, 當被試的矛盾社會身份已經被他人所認可和接受時, 其自我驗證動機減弱。此時, 被試不需要通過帶有特定象征意義的產品向外界展示其矛盾沖突的身份特征, 從而導致文化混搭產品的自我驗證性功能減弱, 主效應隨之消失。值得注意的是, 我們發現在自我驗證組, 社會身份沖突反而降低了被試對文化混搭產品的偏好。這一結果呼應了實驗2a的結果, 即當文化混搭產品的自我驗證功能消失時, 社會身份沖突可能因為消極情緒、認知靈活性、新穎性尋求以及自我概念清晰度這些變量的負向中介作用降低消費者對文化混搭產品的偏好。

4 實驗3:購買目的的調節作用

實驗3的目的是檢驗H3, 即購買目的對主效應的調節效應。我們預測, 與象征性購買相比, 當消費者持有功能性購買目的時社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響減弱。

4.1 實驗設計和被試

本實驗采用2 (社會身份沖突:啟動組或控制組) × 2 (購買目的:象征性或功能性)的組間實驗設計。與實驗2b相似, 計劃樣本量為128。在實際實驗中我們在見數平臺上招募了女性被試300名, 平均年齡29.99歲(= 8.75)。他們被隨機分配到四個實驗組中的一組。

4.2 實驗流程與刺激物

實驗3的流程與實驗2b相似。第一個任務是生活體驗調查。在閱讀新聞后, 身份沖突組的被試需要思考并寫下這種社會身份沖突在日常生活中的主要表現, 而控制組的被試則思考并寫下職場人士身份與家庭成員身份在日常生活中各自的表現形式。接下來, 所有被試匯報當時的情緒狀態(測項見網絡版附錄2, Su et al., 2021)。這是因為我們的實驗2a表明社會身份沖突會引發個體的消極情緒。而象征性購買目的與自我表達有關, 可能因為引起個體的獨特性感知而導致積極情緒。為了控制被試情緒對交互效應可能產生的影響, 我們增加了對情緒的測量。

第二個任務是產品選擇。我們沿用實驗1a中的刺激物, 要求被試評價對這兩款圍巾的相對偏好。為了減少需求效應, 我們將“朗蒂系列”產品更換為一條方格圖案的圍巾(參見網絡版附錄1)。前測結果表明(= 150), 被試認為“福愿系列”比“朗蒂系列”的文化混搭程度更高(混搭產品= 4.86,混搭產品= 1.49;控制組產品= 3.14,控制組產品= 1.61),(1, 148) = 46.10,< 0.001, η2= 0.24。后測結果表明(= 149), 兩款產品在感知獨特性(混搭產品= 4.39,混搭產品= 1.62;非混搭產品= 4.33,非混搭產品= 1.51;(1, 147) = 0.05,= 0.820)和感知質量(混搭產品= 4.77,混搭產品= 1.22;非混搭產品= 5.08,非混搭產品= 1.14;(1, 147) = 2.57,= 0.111)上均不存在顯著差異。在象征性購買組, 我們強調“圍巾是冬天必不可少的搭配單品。消費者根據自己的穿衣風格搭配圍巾可以有效的表達自己, 凸顯自身的形象氣質”。在功能性購買組, 我們則強調“圍巾是冬天必不可少的御寒單品, 天氣寒冷時戴上圍巾可以有效的擋風保暖”。被試按要求想象自己正要選購一款圍巾, 然后評價對上述兩款圍巾的相對偏好以及哪款圍巾更有助于他們完成自我驗證。測量量表與實驗2a所用量表相同。被試在完成社會身份沖突的操縱檢驗以及人口統計的測量后結束實驗。

4.3 實驗結果

操縱檢驗。方差分析結果顯示, 沖突啟動組的被試比控制組的被試感受到更加強烈的身份沖突感(沖突組= 5.00,沖突組= 1.07;控制組= 3.97,控制組= 1.30;(1, 298) = 55.98,< 0.001, η2= 0.16), 我們的操縱有效。

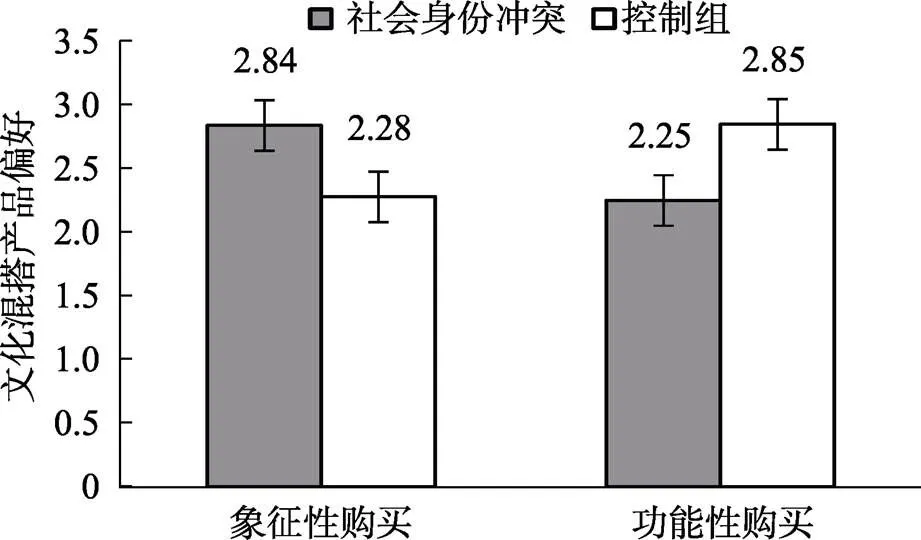

圖3 購買目的的調節效應(實驗3)

調節效應。以文化混搭產品偏好為因變量的2×2方差分析結果表明, 社會身份沖突與購買目的的交互作用顯著((1, 296) = 8.54,= 0.004, η2= 0.03), 兩者的主效應均不顯著(社會身份沖突:(1, 296) = 0.01,= 0.920:購買目的:(1, 296) = 0.001,= 0.973)。如圖3所示, 當被試持有象征性購買目的時, 社會身份沖突提高了文化混搭產品的偏好(沖突組= 2.84,沖突組= 1.93;控制組= 2.28,控制組= 1.40),(1, 296) = 3.98,= 0.047, η2= 0.01。但是, 這一效應在被試持有功能性購買目的時出現了反轉(沖突組= 2.25,沖突組= 1.59;控制組= 2.85,控制組= 1.91),(1, 296) = 4.57,= 0.033, η2= 0.02。H3得以驗證。

此外, 我們探索了情緒在上述效應中的作用。方差分析結果表明, 社會身份沖突顯著提升了被試的消極情緒(沖突組= 3.54,沖突組= 1.16;控制組= 3.20,控制組= 1.00;(1, 298) = 7.26,= 0.007, η2= 0.02), 但購買目的的主效應(= 0.763)及其與社會身份沖突的交互效應均不顯著(= 0.103)。社會身份沖突與購買目的對文化混搭產品偏好的交互作用在控制了被試的情緒后仍然成立,(1, 295) = 7.64,= 0.006, η2= 0.03。

中介機制。我們使用bootstrapping方法對被調節的中介模型進行檢驗(Hayes, 2013)。以社會身份沖突(0 = 控制組, 1 = 沖突組)為自變量, 文化混搭產品的相對自我驗證功能為中介變量, 購買目的為調節變量(0 = 象征性目的, 1 = 功能性目的), 文化混搭產品偏好為因變量的模型(模型8, 樣本量5000)檢驗結果表明, 社會身份沖突(= 0.86,= 0.26,(296) = 3.26,= 0.001)和購買目的(= 0.55,= 0.26,(296) = 2.08,= 0.039)均對產品的自我驗證功能有顯著的正向影響, 且兩者之間存在交互影響(= ?1.49,= 0.37,(296) = ?4.01,< 0.001)。在控制社會身份沖突的直接效應(= ?0.22,= 0.15,(295) = ?1.48,= 0.139)及其與購買目的的交互效應(= 0.20,= 0.21,(295) = 0.94,= 0.349)之后, 產品的自我驗證功能對產品偏好有顯著的正向影響(= 0.91,= 0.03,(295) = 28.19,< 0.001), 且被調節的中介效應顯著(index = ?1.36, 95% CI = ?2.0936 ~ ?0.6932)。如圖4所示, 當被試持有象征性購買目的時, 產品的自我驗證功能在社會身份沖突影響文化混搭產品偏好的過程中起正向的中介作用(index = 0.78, 95% CI = 0.3015 ~ 1.3042)。當被試持有功能性購買目的時, 這一中介作用變成負向(index = ?0.58, 95% CI = ?1.0410 ~ ?0.1077)。

圖4 購買目的的調節效應及產品自我驗證功能的被調節的中介效應(實驗3)

注:***表示< 0.001, **表示< 0.01, NS表示> 0.05。

最后, 我們把情緒作為競爭中介變量加入模型再次進行假設檢驗。結果顯示, 情緒對產品偏好沒有影響(= ?0.03,= 0.05,(294) = ?0.62,= 0.539), 其中介效應也不顯著(在不同購買目的組, 95%置信區間均包含0)。在控制情緒的影響后, 產品自我驗證功能的中介效應依然顯著(象征性購買: index = 0.78, 95% CI = 0.3012 ~ 1.2853; 功能性購買: index = ?0.58, 95% CI = ?1.0407 ~ ?0.1113)。

4.4 討論

實驗3驗證了購買目的的調節作用。我們在自我表達為購買目的的情境中復制了社會身份沖突對文化混搭產品偏好的提升作用。但是當消費者以獲得產品的使用價值為主要購買目的時, 主效應減弱。

此外, 我們觀察到在功能性購買目的組, 經歷身份沖突的消費者反而更加喜歡非混搭產品。一個可能的原因是消費者基于零和思維推斷文化混搭產品在功能表現上遜于非混搭產品, 因為企業將一部分資源用于設計文化混搭元素從而忽略了對產品核心屬性的投入(Chernev, 2007; Chernev & Carpenter, 2001)。有研究表明, 缺乏控制感會引發問題解決導向, 導致消費者更傾向于選擇實用品而非享樂品(Chen et al., 2017)。因此, 當功能性購買目的被啟動, 經歷社會身份沖突的消費者可能因為控制感的缺失而更偏好功能表現可能更好的非混搭產品。

5 實驗4:購買受益人的調節作用

實驗4的目的是檢驗H4, 即購買受益人對主效應的調節作用。我們預測, 如果社會身份沖突對文化混搭產品的偏好源于混搭產品的自我驗證功能, 那么該效應只有在消費者為自己購買時才存在, 在為他人購買的情境中減弱甚至消失。

5.1 實驗設計和被試

本實驗采用2 (社會身份沖突:啟動組或控制組) × 2 (購買受益人:自己或他人)的組間實驗設計。根據G*Power 3.1軟件(Cohen, 2013), 當優勢比(odds ratio)為1.73、期望功效值為0.80時, 最小計劃樣本量為445。我們在見數平臺上招募了500名被試。在剔除掉沒有按照要求回答社會身份調查的12份問卷后, 我們獲得有效問卷488份, 女性占比55.5%, 平均年齡26.56歲(= 6.96)。被試被隨機分配到四個實驗組中的一組。

5.2 實驗流程與刺激物

實驗流程與實驗2b基本相同。第一個任務是社會身份調查, 操縱方式與實驗1b相同。第二個任務是產品選擇, 實驗刺激物和測量方法與實驗2a一致。在為自己決策組, 我們要求被試為自己選購一款咖啡壺; 而在為他人決策組, 我們要求被試選購一款咖啡壺送給國內的朋友。最后, 被試在完成社會身份沖突的操縱檢驗以及人口統計的測量后結束實驗。

5.3 實驗結果

方差分析結果顯示, 社會身份沖突組的被試比控制組的被試感受到更加強烈的身份沖突感(沖突組= 4.80,沖突組= 1.26;控制組= 2.56,控制組= 1.29),(1, 486) = 376.22,< 0.001, η2= 0.44。這一結果證明了實驗操縱的有效性。

接下來, 我們以社會身份沖突(0 = 控制組, 1 = 沖突組)為自變量, 購買受益人為調節變量(0 = 自己, 1 = 他人), 文化混搭產品選擇為因變量, 使用bootstrapping方法對購買受益人的調節效應進行檢驗(模型1, 樣本量5000, Hayes, 2013)。結果表明, 社會身份沖突對文化混搭產品選擇有顯著的正向作用(= 0.69,= 0.26,= 2.67,= 0.008), 但購買受益人的主效應不顯著(= 0.29,= 0.26,= 1.15,= 0.249)。更重要的是, 兩者有顯著的交互作用(= ?0.72,= 0.37,= ?1.98,= 0.048), 當消費者為自己決策時, 社會身份沖突提升消費者選擇文化混搭產品的概率(沖突組= 60.2%,控制組= 43.1%; β = 0.69, 95% CI = 0.1828 ~ 1.1981)。但是當消費者為他人決策時, 上述效應消失(沖突組= 49.6%,控制組= 50.4%; β= ?0.03, 95% CI = ?0.5374 ~ 0.4712)。這些結果支持H4。

5.4 討論

實驗4證實了購買受益人的調節作用。我們發現, 社會身份沖突對文化混搭產品偏好的積極影響只有在消費者為自己購買的情境下才存在。這一結果為自我驗證動機驅動經歷社會身份沖突的消費者偏好文化混搭產品的心理機制提供了新的證據, 即當文化混搭產品因為由他人使用而無法幫助消費者實現自我驗證時, 社會身份沖突的主效應消失。

6 討論

6.1 研究結論

本研究聚焦融合式文化混搭產品, 通過6個實驗證實社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響及其內在機制與邊界條件。我們的研究證實, 社會身份沖突提高消費者對文化混搭產品的偏好, 這一結論在我們采用不同的身份沖突操縱方法(如測量長期的沖突體驗, 操縱一般意義上的社會身份沖突和操縱女性家庭—職場特定身份沖突)、不同的產品刺激物(包括圍巾、月餅、咖啡壺等)和不同的混搭方式(中式產品混搭西方元素或者西式產品混搭東方元素)的情況下高度穩定。這一影響背后的心理機制是文化混搭產品有助于經歷社會身份沖突的消費者實現自我驗證, 而非這些產品的創新特質或情緒補償功能或消費者在經歷社會身份沖突之后自我概念清晰度和認知靈活性的下降。此外, 我們發現在經歷身份沖突后, 當消費者可以通過其他渠道(如社會關系)滿足其自我驗證需求時, 他們對文化混搭產品的偏好隨之減弱。這一結果再次證實了自我驗證動機的關鍵中介作用。同時, 社會身份沖突對文化混搭產品偏好的影響受到購買目的和購買受益人的調節作用。當消費者的購買目的是獲取產品的功能價值而非象征價值, 或者當消費者為他人而非自己購買時, 社會身份沖突對文化混搭產品偏好的提升作用減弱甚至消失。

6.2 理論貢獻

本研究對文化混搭產品、社會身份沖突以及自我驗證理論等文獻做出了重要的理論貢獻。

首先, 我們從情境因素出發, 拓展了文化混搭產品接受度的前因研究。現有研究對影響文化混搭產品偏好的情境因素關注較少, 主要聚焦國家地位威脅、本土文化威脅與死亡凸顯這三種情境(Chen et al., 2016; Jia et al., 2011; Leung & Chiu, 2010)。社會身份沖突同屬情境因素, 且與已發現的三個情境因素一樣伴隨著個體消極的心理體驗, 但它們對文化混搭產品偏好的影響機制存在本質區別。從誘發動機上看, 國家地位或本土文化受到威脅時人們會產生身份威脅感(Chen et al., 2016; Jia et al., 2011), 死亡凸顯則誘發存在性威脅感(Solomon et al., 2004), 這兩種威脅感都會激發自我防御動機。而社會身份沖突誘發人們對穩定與可控自我概念的追求, 加強他們的自我驗證動機。從影響結果看, 國家地位或本土文化威脅感和死亡凸顯所帶來的自我防御動機驅使消費者固守本國/本土文化, 從而對文化混搭產品產生排斥性反應(Torelli et al., 2011)。相反, 社會身份沖突所帶來的自我驗證動機促使消費者強化對現有身份狀態的肯定, 進而引發他們對文化混搭產品的接納性反應。

其次, 現有研究主要從認知、情感和動機三條路徑解釋消費者對文化混搭產品的排斥或接納反應。其中, 引發排斥反應的認知原因包括信息加工不流暢性(Torelli & Ahluwalia, 2012)、文化入侵感(Nie & Wang, 2021)和文化污染感(Yang et al., 2016)。情緒原因主要指消費者對外來文化入侵本土文化所產生的厭惡性情緒(Cheon et al., 2016) 。動機原因則主要指消費者的自我防御動機(Torelli et al., 2011)。研究者對引發接納性反應的原因則討論較少, 目前主要聚焦產品的創新性感知(Chiu & Kwan, 2010; Peng & Xie, 2016)。本研究首次從動機的視角出發解釋消費者對文化混搭產品的接納性反應。我們發現, 消費者在經歷社會身份沖突時所激發的自我驗證動機正向影響他們對文化混搭產品的偏好。這一結果表明文化混搭導致的矛盾性并非只有消極影響(如導致認知加工不流暢或者文化污染/入侵感), 它們的象征意義在特定情境下有助于消費者實現其自我驗證的動機。這是對文化混搭產品相關文獻的重要補充。

第三, 本研究完善了社會身份沖突影響消費行為的理論模型。現有研究主要考察消費者在經歷社會身份沖突后表現出的一致性行為或補償性行為。聚焦一致性行為, 研究者發現社會身份沖突降低消費者的自我概念清晰度, 促使人們選擇短期產品(Yu & Zhang, 2023)。性別身份與全球本地化身份之間的沖突引發認知資源消耗, 降低消費者的價格敏感度(Gao et al., 2020)。聚焦補償性行為, 研究者發現工作—家庭身份沖突給消費者帶來強烈的疲憊感, 促使其購買體驗型產品(相比于物質型產品)以緩解疲憊(Ma et al., 2021)。本研究屬于一致性行為的研究范疇。我們的研究發現進一步豐富了社會身份沖突影響下消費者一致性行為的表現形式。值得注意的是, 本研究與Yu和Zhang (2023)的研究同樣關注社會身份沖突對自我概念的影響, 但是他們的研究側重自我概念的模糊性及其對短期產品選擇行為的影響, 而我們的研究則側重自我概念的矛盾性及其對文化混搭產品選擇行為的影響。我們排除了自我概念清晰度作為社會身份沖突影響文化混搭產品偏好的解釋機制的可能性。

最后, 本研究豐富了自我驗證動機的相關文獻。盡管自我驗證是個體的基本動機之一(Stuppy et al., 2020), 但是我們對自我驗證動機如何影響消費行為的了解十分有限。多數研究基于自我驗證理論討論品牌個性與消費者個性之間的一致性對品牌偏好的影響, 而較少討論自我驗證動機的誘發因素(Elbedweihy et al., 2016; Mal?r et al., 2011)。與本研究最為相近的是Stuppy等人(2020)的研究。他們首次探討了消極自我狀態下(即低自尊)消費者的自我驗證性消費行為, 發現自尊心越低的消費者更傾向于選擇劣質產品以驗證和強化消極自我認知。本研究從以下兩個方面對Stuppy等人(2020)的研究進行了拓展。第一, 從自變量上看, 盡管兩項研究都關注消費者的消極自我狀態, 但是Stuppy等人(2020)聚焦消費者的自尊水平, 即個體自我認知的積極程度。我們則關注社會身份沖突, 即個體自我認知的矛盾程度。第二, 從因變量上看, 兩項研究都關注產品所具有的象征價值對消費者決策的影響。不同的是, Stuppy等人(2020)發現低質產品的象征意義可以幫助低自尊消費者實現自我驗證, 而本研究則證實文化混搭產品的象征意義可以幫助經歷社會身份沖突消費者實現自我驗證。

6.3 管理啟示

本研究對品牌的國際化和本土化策略具有重要的管理啟示。首先, 我們發現消費者對文化混搭產品的總體偏好不高, 因此企業應當謹慎采用文化混搭的產品設計。其次, 本研究為企業有效營銷文化混搭產品提供了新思路。我們的研究結論表明社會身份沖突提升消費者對文化混搭產品的偏好。因此, 商家可以有針對性地向可能經歷社會身份沖突的群體推送文化混搭產品。例如, 研究發現進城務工人員經常面臨城鄉文化認同矛盾(高秀珍, 2017)。外企職員可能經常感受到本國文化與外企文化之間的沖突1https://www.sohu.com/a/116792835_457003。社會新聞報道職業女性經常面臨工作和生活之間的矛盾沖突2http://www.199it.com/archives/1256363.html。又比如, 與平常時間相比, 在晚上和周末的加班時間, 職場人士可能更容易體會到家庭成員和公司職員之間的身份沖突。企業可以通過精準定位這些群體以及選擇合適的時間推廣產品以提升文化混搭產品的營銷效果。此外, 文化混搭產品的廣告宣傳中也可以適當加入社會身份沖突情境以激發消費者的共鳴, 提高他們的購買意愿。最后, 我們的研究結論也啟示商家, 通過激活身份沖突來提升文化混搭產品銷量的策略在功能性購買和送禮場景下并不適用。因此, 企業需要根據所售產品的類型(功能價值主導或象征價值主導)和主要消費場景(送禮或者自用)靈活制定營銷策略。

6.4 未來的研究方向

本研究為后續研究提供了一些值得探索的方向。首先, 從文化內容上看, 本研究所使用的文化混搭產品均為中西方文化的混搭, 而廣義的文化混搭包含任意兩種及以上不同文化之間的混搭, 地域、組織、宗教、政治、學科文化之間的混搭, 以及傳統文化與現代文化的混搭(彭璐珞等, 2017)。未來研究可以進一步探討其他文化元素的混搭是否也可以幫助經歷身份沖突的消費者實現自我驗證。此外, 從混搭類型上看, Morris等(2015)將文化混搭分為物質、象征、神圣領域混搭; Shi等(2016)提出了入侵式文化混搭的概念。在本研究中, 我們只探討了物質領域的融合式文化混搭。我們認為, 象征/神圣領域的混搭以及入侵式混搭會碰觸本土文化的根基, 引發強烈的文化入侵感, 進而導致社會身份沖突的積極影響消失。這一猜測有待后續研究的檢驗。

其次, 我們發現社會身份沖突對文化混搭產品偏好的積極影響受到購買目的和購買受益人的調節, 后續研究可以進一步探索其他可能的邊界條件。比如, 本研究證實的效應可能在混搭文化相容性較低時更為顯著。這是因為較低的文化相容性(如中美文化)會提升消費者對產品矛盾特性的感知, 這與經歷社會身份沖突的消費者的自我概念一致。相反, 較高的文化相容性(如英美文化)會弱化產品的矛盾特性, 從而降低自我——產品一致性感知, 減弱社會身份沖突的提升作用。此外, 我們發現社會身份沖突會增強個體的自我驗證動機, 但在某些情境下個體也可能希望通過強化其中一種社會身份來解決沖突。例如, 當經歷有關種族、國籍、宗教等社會身份的沖突時, 個體可能產生強烈的負面情緒反應, 因為同時擁有兩種身份可能使個體面臨嚴重的道德譴責和法律風險。此時, 個體可能因為無法同時擁有兩種矛盾的社會身份而選擇其中一種社會身份以緩解矛盾, 從而導致社會身份沖突對自我驗證動機的提升作用消失。考慮到在現實生活中, 種族、宗教、國籍等社會身份沖突發生的頻率相對較低, 我們在研究中沒有使用相關的情境。未來的研究可以探討哪些情境因素會影響個體在解決身份沖突和接受身份沖突之間的選擇。

最后, 未來研究可以繼續探討其他可能影響消費者文化混搭產品偏好的情境因素。例如, 生命—角色轉換是指個體在經歷人生不同階段轉換過程中的狀態, 包括身份、角色和責任的變化(Su et al., 2021)。經歷生命—角色轉換的消費者同樣有可能感受到自我概念的矛盾性, 從而偏好文化混搭產品。總之, 研究者可以從不同角度探討文化混搭產品偏好的誘發因素, 以期進一步完善文化混搭研究的理論模型。

Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self.(2), 139?168.

Brannon, D., & Mandel, N. (2017).. Paper presented at the meeting of The Association for Consumer Research Conference, San Diego, CA.

Chen, C. Y., Lee, L., & Yap, A. J. (2017). Control deprivation motivates acquisition of utilitarian products.(6), 1031?1047.

Chen, X., Leung, A. K. Y., Yang, D. Y. J., Chiu, C. Y., Li, Z. Q., & Cheng, S. Y. (2016). Cultural threats in culturally mixed encounters hamper creative performance for individuals with lower openness to experience.(10), 1321?1334.

Cheon, B. K., Christopoulos, G. I., & Hong, Y. Y. (2016). Disgust associated with culture mixing: Why and who?(10), 1268?1285.

Chernev, A. (2007). Jack of all trades or master of one? Product differentiation and compensatory reasoning in consumer choice.(4), 430?444.

Chernev, A., & Carpenter, G. S. (2001). The role of market efficiency intuitions in consumer choice: A case of compensatory inferences.(3), 349?361.

Chiu, C. Y., & Kwan, L. Y. (2010). Culture and creativity: A process model.(3), 447?461.

Chiu, C. Y., Mallorie, L., Keh, H. T., & Law, W. (2009). Perceptions of culture in multicultural space: Joint presentation of images from two cultures increases in-group attribution of culture-typical characteristics.(2), 282?300.

Choi, J., Kim, B. K., Choi, I., & Yi, Y. (2006). Variety-seeking tendency in choice for others: Interpersonal and intrapersonal causes.(4), 590?595.

Cohen, J. (2013).. Routledge.

Cooley, E., Winslow, H., Vojt, A., Shein, J., & Ho, J. (2018). Bias at the intersection of identity: Conflicting social stereotypes of gender and race augment the perceived femininity and interpersonal warmth of smiling Black women.,, 43?49.

Cui, N., Xu, L., Wang, T., Qualls, W., & Hu, Y. (2016). How does framing strategy affect evaluation of culturally mixed products? The self?other asymmetry effect.(10), 1307?1320.

Elbedweihy, A. M., Jayawardhena, C., Elsharnouby, M. H., & Elsharnouby, T. H. (2016). Customer relationship building: The role of brand attractiveness and consumer-brand identification.(8), 2901? 2910.

Escalas, J. E., & Bettman, J. R. (2003). You are what they eat: The influence of reference groups on consumers’ connections to brands.(3), 339?348.

Etkin, J., & Memmi, S. A. (2021). Goal conflict encourages work and discourages leisure.(5), 716?736.

Gao, H., Mittal, V., & Zhang, Y. (2020). The differential effect of local-global identity among males and females: The case of price sensitivity.(1), 173?191.

Gao, X. (2017).(Unpulished master's thesis). Shanghai Academy of Social Sciences.

[高秀珍. (2017).(碩士學位論文). 上海社會科學院.]

Garcia-Rada, X., Steffel, M., Williams, E. F., & Norton, M. I. (2022). Consumers value effort over ease when caring for close others.(6), 970?990.

Gómez, á., Seyle, D. C., Huici, C., & Swann Jr, W. B. (2009). Can self-verification strivings fully transcend the self?other barrier? Seeking verification of ingroup identities.,(6), 1021?1044.

Granulo, A., Fuchs, C., & Puntoni, S. (2021). Preference for human (vs. robotic) labor is stronger in symbolic consumption contexts.(1), 72?80.

Guo, X. L., Xie, Y., Wang, B., & Gao, Y. (2019). Consumer responses toward culturally mixed products.(4), 130?144.

[郭曉凌, 謝毅, 王彬, 高赟. (2019). 文化混搭產品的消費者反應研究.(4), 130?144.]

Hayes, A. F. (2013).New York, NY: The Guilford Press.

Hirsh, J. B., & Kang, S. K. (2016). Mechanisms of identity conflict: Uncertainty, anxiety, and the behavioral inhibition system.(3), 223?244.

Hohman, Z. P., & Hogg, M. A. (2015). Fearing the uncertain: Self-uncertainty plays a role in mortality salience., 31?42.

Hong, J., & Chang, H. H. (2015). “I” follow my heart and “we” rely on reasons: The impact of self-construal on reliance on feelings versus reasons in decision making.(6), 1392?1411.

Jia, L., Karpen, S. C., & Hirt, E. R. (2011). Beyond anti-muslim sentiment: Opposing the ground zero mosque as a means to pursuing a stronger america.(10), 1327?1335.

Laran, J. (2010). Goal management in sequential choices: Consumer choices for others are more indulgent than personal choices.(2), 304?314.

Leung, A. K. Y, & Chiu, C. Y. (2010). Multicultural experience, idea receptiveness, and creativity.(5?6), 723?741.

Leung, E., Cito, M. C., Paolacci, G., & Puntoni, S. (2022). Preference for material products in identity‐based consumption.(4), 672?679.

Li, X., & Dang, Y. W. (2017). Research on influence of cultural mixing mode of product on consumers' willingness to purchase—With perceived innovation and perceived intrusiveness as mediators.147?161.

[李曉, 黨毅文. (2017). 混搭產品的混搭方式對消費者購買意愿的影響研究——以感知創新和感知侵擾為中介., 147?161.]

Liu, W., Wang, H., & He, L. (2014). When one is dying, will h/she buy domestic products? Exploring whether, why and when the exposure to death?related information will (not) increase domestic brand choices.(11), 1748?1759.

[柳武妹, 王海忠, 何瀏. (2014). 人之將盡, 消費國貨? 死亡信息的暴露增加國貨選擇的現象、中介和邊界條件解析.(11), 1748?1759.]

Ma, J., Tu, H., Zhang, P., Fan, L., Cheng, B., & Ma, J. (2021). Can work-family conflict influence purchase preference? Experiential vs. Material consumption., 620?632.

Mal?r, L., Krohmer, H., Hoyer, W. D., & Nyffenegger, B. (2011). Emotional brand attachment and brand personality: The relative importance of the actual and the ideal self.(4), 35?52.

Ma?ecka, A., Mitr?ga, M., Mróz-Gorgoń, B., & Pfajfar, G. (2022). Adoption of collaborative consumption as sustainable social innovation: Sociability and novelty seeking perspective., 163?179.

Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility.(2), 623?626.

Morris, M. W., Chiu, C. Y., & Liu, Z. (2015). Polycultural psychology.,, 631?659.

Ng, H. K., Chen, S. X., Ng, J. C., & Ng, T. K. (2023). Does having multiple identities predict life satisfaction? Holistic thinking as a condition for achieving integrated self-concept.,(1), 789?799.

Nie, C., & Wang, T. (2021). How global brands incorporate local cultural elements to improve brand evaluations: A perspective on cultural mixing.(1), 163?183.

Nie, C., Wang, T., & Wei, H. (2022). Influence of the relative position of cultural symbols on the evaluation of culture mixing.(5), 146?155.

[聶春艷, 汪濤, 魏華. (2022). 文化符號的相對位置對文化混搭評價的影響研究.(5), 146?155.]

Nie, C., Wang, T., Zhao, P., & Cui, N. (2018). The influence of interpretation frame on the evaluation of culturally mixed products: The moderating effect of comparison focus and interpretation strategy.(12), 1438?1448.

[聶春艷, 汪濤, 趙鵬, 崔楠. (2018). 解釋框架對文化混搭產品評價的影響——比較焦點和解釋策略的調節效應.(12), 1438?1448.]

Peng, L., & Xie, T. (2016). Making similarity versus difference comparison affects perceptions after bicultural exposure and consumer reactions to culturally mixed products.(10), 1380?1394.

Peng, L., Zheng, X., & Peng, S. (2017). The status quo of culture mixing research and its future directions.(7), 1240?1250.

[彭璐珞, 鄭曉瑩, 彭泗清. (2017). 文化混搭: 研究現狀與發展方向.(7), 1240?1250.]

Polman, E. (2012). Self-other decision making and loss aversion.(2), 141?150.

Rabinovich, A., & Morton, T. A. (2016). Coping with identity conflict: Perceptions of self as flexible versus fixed moderate the effect of identity conflict on well-being.(2), 224?244.

Shi, Y., Shi, J., Luo, Y. L., & Cai, H. (2016). Understanding exclusionary reactions toward a foreign culture: The influence of intrusive cultural mixing on implicit intergroup bias.(10), 1335?1344.

Solomon, S., Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (2004). The cultural animal: Twenty years of terror management theory and research. In J. Greenberg, S. L. Koole, & T. Pyszczynski (Eds.),(pp. 13?34). Guilford Press.

Steffens, N. K., Goc?owska, M. A., Cruwys, T., & Galinsky, A. D. (2016). How multiple social identities are related to creativity.(2), 188?203.

Stuppy, A., Mead, N. L., & van Osselaer, S. M. (2020). I am, therefore I buy: Low self-esteem and the pursuit of self-verifying consumption.(5), 956?973.

Su, L., Monga, A. B., & Jiang, Y. (2021). How life-role transitions shape consumer responses to brand extensions.(3), 579?594.

Swann Jr, W. B. (1997). The trouble with change: Self-verification and allegiance to the self.(3), 177?180.

Swann Jr, W. B., & Buhrmester, M. D. (2012). Self- verification: The search for coherence. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds.),(pp. 405?424). The Guilford Press.

Swann Jr., W. B., Rentfrow, P. J., & Guinn, J. (2002). Self-verification: The search for coherence. In M. Leary & J. Tagney (Eds.),(pp. 367?383). New York: Guilford Press.

Swann Jr, W. B., Stein-Seroussi, A., & Giesler, R. B. (1992). Why people self-verify.(3), 392?401.

Torelli, C. J., & Ahluwalia, R. (2012). Extending culturally symbolic brands: A blessing or a curse?(5), 933?947.

Torelli, C. J., Chiu, C. Y., Tam, K. P, Au, A. K., & Keh, H. T. (2011). Exclusionary reactions to foreign cultures: Effects of simultaneous exposure to cultures in globalized space.(4), 716?742.

Xiong, S., Wang, T., & Zhao, P. (2018). Culture mixing in the adaptation of multinational brands’ localization: Review and prospects.(7), 113?128.

[熊莎莎, 汪濤, 趙鵬. (2018). 跨國品牌本土化適應中的文化混搭現象: 研究回顧與展望.(7), 113?128.]

Yang, D. Y. J., Chen, X., Xu, J., Preston, J. L., & Chiu, C. Y. (2016). Cultural symbolism and spatial separation: Some ways to deactivate exclusionary responses to culture mixing.(10), 1286?1293.

Yu, Y., & Zhang, Y. (2023). The impact of social identity conflict on planning horizons.(5), 917?934.

實驗刺激物

實驗文化混搭組非文化混搭組 實驗1a 實驗1b 實驗2a, 2b和4 實驗3

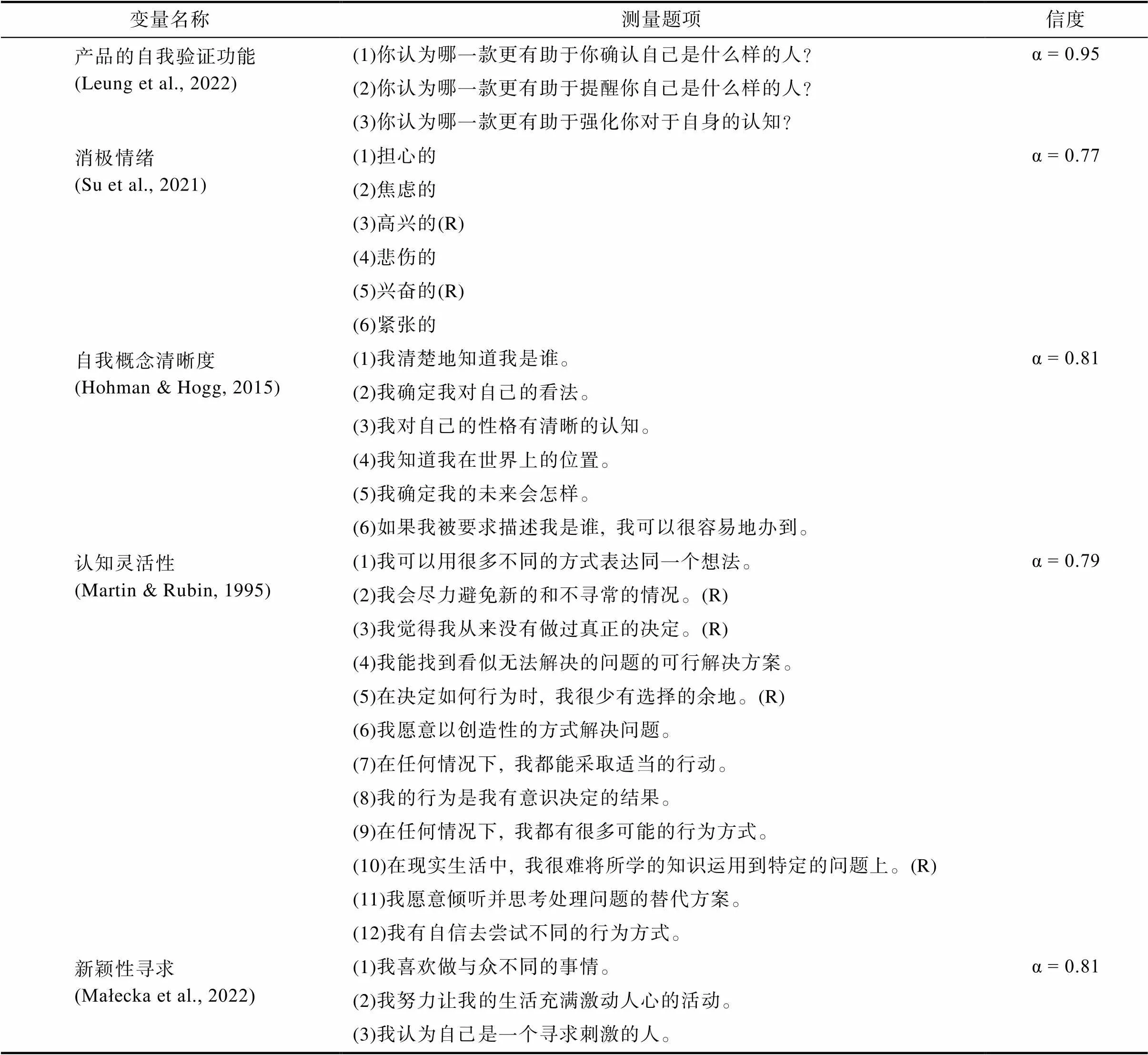

實驗2a中的測量量表

變量名稱測量題項信度 產品的自我驗證功能 (Leung et al., 2022)(1)你認為哪一款更有助于你確認自己是什么樣的人?α = 0.95 (2)你認為哪一款更有助于提醒你自己是什么樣的人? (3)你認為哪一款更有助于強化你對于自身的認知? 消極情緒(Su et al., 2021)(1)擔心的α = 0.77 (2)焦慮的 (3)高興的(R) (4)悲傷的 (5)興奮的(R) (6)緊張的 自我概念清晰度(Hohman & Hogg, 2015)(1)我清楚地知道我是誰。α = 0.81 (2)我確定我對自己的看法。 (3)我對自己的性格有清晰的認知。 (4)我知道我在世界上的位置。 (5)我確定我的未來會怎樣。 (6)如果我被要求描述我是誰, 我可以很容易地辦到。 認知靈活性(Martin & Rubin, 1995)(1)我可以用很多不同的方式表達同一個想法。α = 0.79 (2)我會盡力避免新的和不尋常的情況。(R) (3)我覺得我從來沒有做過真正的決定。(R) (4)我能找到看似無法解決的問題的可行解決方案。 (5)在決定如何行為時, 我很少有選擇的余地。(R) (6)我愿意以創造性的方式解決問題。 (7)在任何情況下, 我都能采取適當的行動。 (8)我的行為是我有意識決定的結果。 (9)在任何情況下, 我都有很多可能的行為方式。 (10)在現實生活中, 我很難將所學的知識運用到特定的問題上。(R) (11)我愿意傾聽并思考處理問題的替代方案。 (12)我有自信去嘗試不同的行為方式。 新穎性尋求(Ma?ecka et al., 2022)(1)我喜歡做與眾不同的事情。α = 0.81 (2)我努力讓我的生活充滿激動人心的活動。 (3)我認為自己是一個尋求刺激的人。

注:R表示反向編碼。

實驗2b與實驗3中社會身份沖突的操縱

實驗組:

控制組:

Like knows like: The effect of social identity conflict on preference for integrated culturally mixed products

PANG Jun1, LI Menglin2

(1School of Business, Renmin University of China, Beijing 100872, China) (2School of Business, Shantou University, Shantou 515063, China)

Culturally Mixed Products (CMPs) refer to products embodying components from two or more cultures. These products can be categorized into two distinct types: intrusive and integrated, based on the degree of harmonious coordination and minimal cultural intrusion. The present research centers on integrated CMPs, which are more prevalent than intrusive CMPs in everyday life. Considerable research has examined what factors influence consumer responses to integrated CMPs. This research expands the existing body of literature by introducing social identity conflict as a contextual factor that may enhance consumer preference for such products. We posit that social identity conflict elicits a self-verification motive that integrated CMPs can satisfy due to their perceived congruence with the self. We further conjecture that the positive influence of social identity conflict on preference for integrated CMPs will be attenuated when consumers acquire products for functional rather than symbolic purposes, and when they purchase products for others rather than themselves.

We implemented six studies to evaluate our hypotheses. Study 1a assessed participants' chronic experiences of social identity conflict and their preferences for an integrated CMP or a regular product. Study 1b manipulated participants' social identity conflict and asked them to choose between an integrated CMP and a regular product. Study 2a’ procedure was similar to that of study 1b, with three exceptions. First, we added an identity-synergy condition. Second, we employed the same stimuli as in study 1b, but asked participants to rate their preferences rather than make a choice between the two products. Third, we measured emotions, cognitive flexibility, novelty-seeking, self-concept clarity, and perceived product value in self-verification to investigate the underlying mechanism. Study 2b sought to further substantiate the underlying process with a 2 (social identity conflict: activated vs. not) × 2 (alternative means to self-verification: provided vs. not) between-subjects design. For participants provided an alternative means to self-verification, we asked they to recall and write down a person who could accept their conflicting social identities. Studies 3 and 4 employed a 2 × 2 between-subjects design to examine the moderating roles of purchase goal and purchase recipient, respectively.

In line with our predictions, studies 1a and 1b demonstrated that social identity conflict heightened consumer preference for integrated CMPs. Study 2a corroborated self-verification as the underlying mechanism. Study 2b offered additional evidence by indicating that the focal effect would be diminished when consumers possessed alternative means of self-verification. Study 3 revealed that social identity conflict increased the preference for integrated CMPs only when consumers procured products for self-expression, with this moderating effect mediated by the perceived value of products in self-verification. Study 4 established that the focal effect only existed when consumers purchased products for themselves rather than for others.

This research contributes to the CMP literature by recognizing a novel precursor of consumer preference for integrated CMPs and elucidating the role of self-verification in this relationship. More broadly, this research enhances the understanding of how social identity conflicts shape consumer behavior. From a practical standpoint, our findings provide valuable insights into marketing strategies for integrated CMPs.

social identity conflict, integrated culture mixing, self-verification, purchase goal, purchase recipient

B849: F713.55

2022-09-05

* 國家自然科學基金面上項目(72072179)資助。

龐雋和李夢琳為本文共同第一作者, 對本文貢獻相同。

李夢琳, E-mail: 2019000721@ruc.edu.cn