科普展覽學(xué)習(xí)體驗的具身化設(shè)計思路及實現(xiàn)策略

康 婧 鄭 霞

(1.浙江大學(xué)考古與文博系 浙江杭州 310028;2.山西大學(xué)美術(shù)學(xué)院 山西太原 030006)

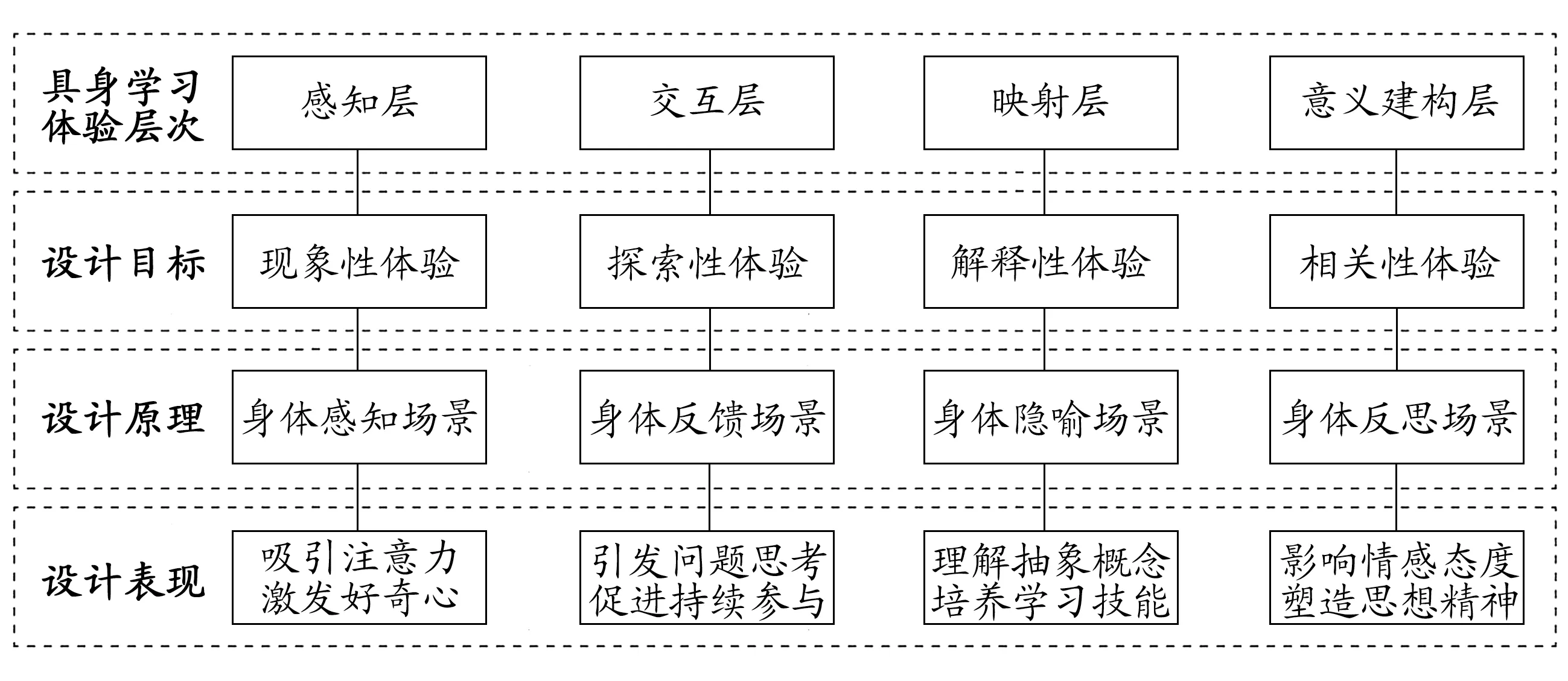

內(nèi)容提要:科普展覽如何最大程度發(fā)揮其教育功能,目前博物館學(xué)界尚缺乏學(xué)理支撐。具身認(rèn)知理論為科普展覽的學(xué)習(xí)體驗設(shè)計提供了新視角。然而,部分科普展覽由于對觀眾學(xué)習(xí)體驗的設(shè)計思路和實現(xiàn)方式的認(rèn)識不清晰,以至于將觀眾學(xué)習(xí)體驗的具身化設(shè)計簡單理解為“動手做”與“互動式”。為解決上述問題,策展方應(yīng)基于具身認(rèn)知理論深入分析身體作為媒介與展覽場景之間的關(guān)系,構(gòu)建感知層、交互層、映射層和意義建構(gòu)層的設(shè)計思路,從整合感官元素、鼓勵興趣驅(qū)動的現(xiàn)象性體驗,優(yōu)化互動展品、引發(fā)問題驅(qū)動的探索性體驗,激活身體圖式、加強(qiáng)先驗知識驅(qū)動的解釋性體驗,以及重視反思觀察、支持個人意義驅(qū)動的相關(guān)性體驗等四方面,來實現(xiàn)科普展覽學(xué)習(xí)體驗的具身化設(shè)計。

一、引言

科普展覽作為科普教育的主要活動形式,旨在激發(fā)科學(xué)興趣、普及科學(xué)知識、啟迪科學(xué)思想與精神。我國科普展覽建設(shè)和運(yùn)營思路基本對標(biāo)西方的科學(xué)中心(Science Center)模式,我國一般稱科學(xué)中心為“科技館”。科技館當(dāng)前的展覽實踐能夠在一定程度上反映科普展覽的展示現(xiàn)狀:主要以學(xué)科定義和劃分展覽,如電學(xué)、力學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、天文學(xué)、地理學(xué)等;展覽內(nèi)容大多是對科學(xué)現(xiàn)象的闡釋,如風(fēng)、雨、光、電、磁場等,它們無法被三度空間直接收藏和展示,而是通過展品設(shè)計將自然現(xiàn)象中的科學(xué)原理進(jìn)行再現(xiàn),具有原真性的實物展品在展覽中變得鮮見[1]。作為一個物與現(xiàn)象共存的場所,科普展覽不再局限于傳統(tǒng)基于實物的方法,而是關(guān)注呈現(xiàn)超越時間和地點的普遍抽象法則,傾向于提供一種脫離語境的互動展品,強(qiáng)調(diào)觀眾學(xué)習(xí)的互動性和在場性。本文重點圍繞傳播科普內(nèi)容的這一展覽類型進(jìn)行研究。

隨著新興技術(shù)在博物館展示中的不斷融入,展示設(shè)計的重心逐漸從基于對象或展品的設(shè)計,轉(zhuǎn)向為觀眾的學(xué)習(xí)體驗而設(shè)計。目前博物館學(xué)界已經(jīng)意識到具身認(rèn)知與觀眾學(xué)習(xí)之間存在契合點,在展覽實踐中越來越多地使用具身化闡釋。然而,今天國內(nèi)的科普展覽設(shè)計實踐普遍使用動手做(hands-on)或互動式(interactive)展品來強(qiáng)化具身體驗,并自然而然地在某種程度上追求趣味性與娛樂性,試圖改變觀眾被動參與學(xué)習(xí)的模式。這樣的展示方式在促進(jìn)觀眾認(rèn)知和學(xué)習(xí)方面確實具有明顯優(yōu)勢,但也使科普展覽的受眾構(gòu)成狹窄化、低齡化,所以不可避免地造成了展品雷同等問題,對觀眾而言缺乏具有啟發(fā)意義的學(xué)習(xí)體驗。這種實踐結(jié)果與觀念實際上表現(xiàn)出對科普展覽具身學(xué)習(xí)體驗的設(shè)計思路和實現(xiàn)方式理解不清晰。那么科普展覽學(xué)習(xí)體驗的具身化是否僅僅表現(xiàn)為互動的操作系統(tǒng)?觀眾在科普展覽中實現(xiàn)具身學(xué)習(xí)體驗需要怎樣的過程?在科普展覽中如何實現(xiàn)更有意義的具身學(xué)習(xí)體驗?為了解決上述問題,本文結(jié)合具身認(rèn)知理論,對科普展覽學(xué)習(xí)體驗的具身化設(shè)計思路及實現(xiàn)策略展開研究,以期為國內(nèi)科普展覽的理論研究和實踐探索提供參考與啟示。

二、科普展覽學(xué)習(xí)體驗的具身化

科普展覽似乎是比課堂的自然科學(xué)教育更具吸引力的替代方案。作為產(chǎn)生直接體驗的空間,科普展覽為觀眾提供了自由的個人選擇,沒有教育者單向賦予學(xué)習(xí)者大量的展覽信息和意義,觀眾有完全的自由跟隨自身興趣,在一個布滿展品的公共空間中瀏覽學(xué)習(xí),被各式各樣的展品吸引注意力。當(dāng)許多博物館仍然被基于知識傳遞的線性學(xué)習(xí)理論支配時,科技館接受了建構(gòu)主義模式(constructivist model of instruction)并取得前所未有的成功,因為它將觀眾視為一種積極學(xué)習(xí)者的角色:提出問題、作出假設(shè)、搜集證據(jù)、解釋并得出結(jié)論。建構(gòu)主義模式認(rèn)為學(xué)習(xí)者不是在直接的知識傳播過程中通過被動感知來獲得知識和理解,而是通過經(jīng)驗和社會話語,將新的信息與先驗知識結(jié)合起來,構(gòu)筑新的理解。不可否認(rèn)的是,建構(gòu)主義框架在科普展覽中迎合了觀眾學(xué)習(xí)的需求,鼓勵觀眾自由表達(dá)與創(chuàng)造。然而,這種模式如何幫助觀眾在自由選擇的狀態(tài)下學(xué)習(xí)科學(xué)知識?它的局限性愈來愈明顯。美國舊金山探索館(Exploratorium)研究員蘇·艾倫(Sue Allen)認(rèn)為這種挑戰(zhàn)是科技館學(xué)習(xí)的“建構(gòu)主義困境”(constructivist dilemma)[2]。可見,如果我們認(rèn)為學(xué)習(xí)僅僅是發(fā)生在大腦中的一個過程,或者僅僅著眼于觀眾在參觀結(jié)束后的測試中能夠再現(xiàn)哪些內(nèi)容,那么我們就很難充分認(rèn)識這些情境中產(chǎn)生的學(xué)習(xí)體驗。

與一般的歷史文化主題展覽不同,觀眾在科普展覽中的學(xué)習(xí)并非完全基于實物,而是通過體驗各種設(shè)計裝置了解科學(xué)現(xiàn)象并學(xué)習(xí)科學(xué)原理,促使其依靠身體實踐來完成認(rèn)知過程,體驗與感受事物屬性的方式更加直接,因此科普展覽學(xué)習(xí)具有更強(qiáng)的自主選擇性和主動探究性。具身認(rèn)知(embodied cognition)理論為博物館展覽學(xué)習(xí)體驗打開了視覺之外的大門,作為第二代認(rèn)知科學(xué)的新興研究領(lǐng)域,具身認(rèn)知理論是對傳統(tǒng)認(rèn)知理論中認(rèn)知功能離身化的再思考,其理論框架出自哲學(xué)和經(jīng)驗科學(xué)的交匯。具身認(rèn)知理論認(rèn)為身體在人類的認(rèn)知過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,強(qiáng)調(diào)認(rèn)知為身體及其活動方式所塑造,關(guān)注認(rèn)知主體及其身體行動與具體情境之間的耦合過程[3]。然而,傳統(tǒng)學(xué)習(xí)觀將學(xué)習(xí)主體置于極其重要的位置,強(qiáng)調(diào)心智作為學(xué)習(xí)主體的重要作用,將學(xué)習(xí)看作個人內(nèi)在的過程,個人的先驗知識成為學(xué)習(xí)的決定因素。這種去情境化和分解式的理解方式導(dǎo)致教育者和學(xué)習(xí)者忽視了身體參與的教育價值,喪失了對學(xué)習(xí)體驗的整體性和情境性的認(rèn)知。具身認(rèn)知不同于傳統(tǒng)學(xué)習(xí)觀的單向線性發(fā)展模式,主張發(fā)揮身體對思維、記憶的作用來建構(gòu)知識。換言之,學(xué)習(xí)的內(nèi)容不應(yīng)該直接呈現(xiàn),而是由學(xué)習(xí)者獨立探索,即通過身體獲取知識,通過行動理解物、場景與主體之間的關(guān)系[4]。

三、基于具身認(rèn)知理論的科普展覽學(xué)習(xí)體驗設(shè)計思路

身體作為學(xué)習(xí)科學(xué)知識的重要媒介,并非強(qiáng)行暗示肢體接觸,而在于身體如何與科普展覽中的場景進(jìn)行關(guān)聯(lián)。下文將基于具身認(rèn)知理論,深入分析身體與展覽場景之間的關(guān)系,構(gòu)建科普展覽具身學(xué)習(xí)體驗的設(shè)計思路。

1.感知層:身體感知場景

感知層的目標(biāo)是對現(xiàn)象性體驗的設(shè)計,注重觀眾的感知覺經(jīng)驗;感知層基于身體感知場景的設(shè)計原理,即通過不同的身體感知方式和感知程度,在本能的驅(qū)動下參與認(rèn)知;設(shè)計表現(xiàn)在如何吸引觀眾注意力,激發(fā)觀眾學(xué)習(xí)科學(xué)的好奇心。具身認(rèn)知強(qiáng)調(diào)個體對世界的感知并非一種反射或印象,而是身體參與塑造的結(jié)果。在科普展覽中,觀眾關(guān)注對現(xiàn)象的解釋并對其產(chǎn)生直接的感官反應(yīng),這便是通過身體的感官本能參與認(rèn)知的過程。身體的感知方式和感知程度對科學(xué)學(xué)習(xí)具有重要作用,觀眾可以通過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等單一或多感官通道共同參與獲得學(xué)習(xí)體驗。按照具身認(rèn)知理論,與環(huán)境交互涉及的感官通道越多,形成的具身體驗就越完整。例如浙江臺州博物館“海濱之民”展項就很好地將多感官設(shè)計融入其中。該展項將海濱漁村搬入博物館,將漁村的原本面貌進(jìn)行了高度還原,模擬了海水的聲音(聽覺)、海風(fēng)的吹拂(觸覺),甚至有魚腥味在空中彌漫(嗅覺),引發(fā)觀眾產(chǎn)生更多記憶與思考[5]。又如中國科技館生命展區(qū)“鳥蛋的啟示”展項,作為展品“十三種不同種類的雀鳥”的擴(kuò)展,該展項以進(jìn)化論知識為基礎(chǔ),讓觀眾通過觀察鳥蛋的顏色、斑點(視覺),聽到對應(yīng)的鳥叫聲(聽覺),觸摸蛋殼的軟硬、質(zhì)感(觸覺),獲得對鳥類的直接經(jīng)驗積累以及動物適應(yīng)環(huán)境的相關(guān)知識[6]。

2.交互層:身體反饋場景

交互層的目標(biāo)是對探索性體驗的設(shè)計,注重優(yōu)化觀眾在展覽中與媒介的活動關(guān)系;交互層基于身體反饋場景的設(shè)計原理,即通過物理或虛擬、直接或間接的身體交互形式接收并反饋場景信息;設(shè)計表現(xiàn)在引發(fā)觀眾對問題的思考與探究,促進(jìn)觀眾持續(xù)參與學(xué)習(xí)。具身視角下,主體認(rèn)知是在身體與環(huán)境互動所獲得的經(jīng)驗中形成與發(fā)展,通過互動的方式內(nèi)化生成認(rèn)知。高度具身化的交互具有獨特的學(xué)習(xí)啟示,進(jìn)而表現(xiàn)出知識的情境化特征。觀眾在博物館中學(xué)習(xí)過程的相關(guān)研究表明,交互性促進(jìn)了觀眾對展品的參與、理解和回憶[7],不論是兒童還是成人,人們對自己身體動作的記憶明顯高于僅靠肉眼觀察到的記憶[8]。隨著新技術(shù)的不斷進(jìn)步,身體傳感器和觸摸屏等技術(shù)工具作為觀眾與展覽場景互動的中介,融入觀眾的感知經(jīng)驗,并與之共同參與具身學(xué)習(xí)。科普展覽中的具身交互形式既包括物理的互動,也包括虛擬的對話和交流,觀眾通過身體感知系統(tǒng)實時、同步地接收并反饋信息,重點在于身體與心理、環(huán)境協(xié)作交互的動態(tài)過程。例如,舊金山探索館“從細(xì)胞到自我”(Cells to Self)展覽為揭示人類細(xì)胞多樣性而設(shè)計了微生物互動展項,旨在為普通公眾理解與欣賞現(xiàn)代生命科學(xué)和生物技術(shù)建立新的方法[9]。當(dāng)人體輪廓被投射到顯微鏡載玻片上時,這個微小場景以人體比例投影在交互式屏幕上,觀眾可以對微生物的行為作出反應(yīng)并影響它們;歐盟(EU)推出了“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——獲取非物質(zhì)文化遺產(chǎn)并學(xué)習(xí)人類現(xiàn)存的珍貴知識”(i-Treasure)非遺數(shù)字化項目,將傳統(tǒng)舞蹈等非遺資源進(jìn)行獲取、分析和建模,利用體感互動技術(shù)對觀眾進(jìn)行舞蹈教學(xué),屏幕中的虛擬化身與觀眾的身體動作實時對應(yīng)形成“共同身體”,通過身體動作的模擬與反饋,觀眾可以及時糾正動作進(jìn)而達(dá)到學(xué)習(xí)目的[10]。

3.映射層:身體隱喻場景

映射層的目標(biāo)是對解釋性體驗的設(shè)計,注重觀眾對學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解;映射層基于身體隱喻場景的設(shè)計原理,即觀眾通過符合其先驗知識的身體圖式(body schema)實現(xiàn)概念隱喻的認(rèn)知過程[11];設(shè)計表現(xiàn)在觀眾可以理解抽象的科學(xué)概念和科學(xué)原理,通過探索學(xué)習(xí)過程與方法培養(yǎng)學(xué)習(xí)技能,最終獲得新的知識和理解。美國語言學(xué)家喬治·萊考夫(George Lakoff)和馬克·約翰遜(Mark Johnsen)提出的概念隱喻理論(cognitive metaphor theory,CMT)強(qiáng)調(diào)具體概念到抽象概念的隱喻化過程,認(rèn)為人類要認(rèn)識復(fù)雜的抽象概念,就必須借助已知的具體概念將其映射(mapping)到未知的抽象概念[12]。映射是基于人的日常身體活動經(jīng)驗所產(chǎn)生的身體圖式,形成普遍存在于人類心智的認(rèn)知結(jié)構(gòu)。例如,觀眾根據(jù)順時針轉(zhuǎn)動旋鈕會增加物理量的身體經(jīng)驗,形成了空間圖式(spatial schema)及其隱喻;根據(jù)擠壓物體使其體積縮小、拉伸物體使其體積變大的身體經(jīng)驗,形成了力量圖式(force schema)及其隱喻。那么,觀眾如何在身體圖式基礎(chǔ)上擴(kuò)展對于科普展覽內(nèi)容的認(rèn)知?顯然,映射層的設(shè)計取決于觀眾的先驗知識,選擇符合觀眾先驗知識的身體圖式有助于觀眾利用其直覺與展品進(jìn)行互動。事實上,身體圖式來源于個體的日常活動,正是由于身體圖式的有限性、共享性和映射性,觀眾能以此調(diào)動無限的經(jīng)驗,加深對展品信息的理解并與之交互,使得利用身體圖式開展意義學(xué)習(xí)成為可能[13]。

4.意義建構(gòu)層:身體反思場景

意義建構(gòu)層的目標(biāo)是對相關(guān)性體驗的設(shè)計,注重觀眾對特定情境中自身行為、感受、思想和經(jīng)驗的主動思考;意義建構(gòu)層基于身體反思場景的設(shè)計原理,即觀眾有意識地將學(xué)習(xí)內(nèi)容與先驗知識和個人意義進(jìn)行聯(lián)系;設(shè)計表現(xiàn)在對個體情感態(tài)度的影響以及對科學(xué)思想、科學(xué)精神的塑造。具身認(rèn)知強(qiáng)調(diào)身體內(nèi)在經(jīng)驗的重要性,即身體是意義的建構(gòu)者[14]。大腦并不是感覺輸入的被動接收器,而是對世界積極建構(gòu)的預(yù)期,并與經(jīng)驗進(jìn)行對比[15]。在此背景下,理解博物館展品的觀眾不斷地在記憶和現(xiàn)有的心理框架之間移動[16],在參與博物館活動時,觀眾參考過去的經(jīng)驗,可以極大地提高意義建構(gòu)的潛力[17]。可見,意義關(guān)系的建構(gòu)過程是身體從先前經(jīng)驗以及現(xiàn)有的知識和期望中發(fā)展出對當(dāng)前事件的理解。意義建構(gòu)層的設(shè)計是確保觀眾認(rèn)知升級、學(xué)習(xí)有效的目標(biāo)導(dǎo)向。例如英國倫敦科學(xué)博物館(London Science Museum)的大衛(wèi)·塞恩斯伯里展廳(David Sainsbury Gallery)面向中學(xué)生群體推出了“技術(shù)工作者”(technicians)項目,項目主題涵蓋了健康、藝術(shù)、制造、可再生能源等多個領(lǐng)域[18]。學(xué)生在專業(yè)人員的支持下扮演科學(xué)技術(shù)工作者的角色,通過親身體驗特定科學(xué)職業(yè)的相關(guān)任務(wù)和挑戰(zhàn),形成了更為真實的職業(yè)感受,為其樹立個人職業(yè)生涯理想奠定基礎(chǔ);又如新加坡科學(xué)中心(Singapore Science Centre)“DNA 學(xué)習(xí)實驗室”(DNA Learning Lab)推出的犯罪現(xiàn)場調(diào)查活動,讓觀眾親歷“破案”過程,了解DNA 作為犯罪證據(jù)的重要性,為科學(xué)實驗賦予現(xiàn)實的應(yīng)用情境,強(qiáng)烈的現(xiàn)實代入感不僅激發(fā)了觀眾對生命科學(xué)的關(guān)注和興趣,還有助于觀眾深入理解生命科學(xué)的主題和事件[19]。

綜上,基于具身認(rèn)知理論的科普展覽學(xué)習(xí)體驗設(shè)計框架可以從感知層、交互層、映射層和意義建構(gòu)層進(jìn)行設(shè)計(圖一),這四個層次并非獨立運(yùn)行,而是相互關(guān)聯(lián)、依次遞進(jìn)。由于科普展覽空間具有強(qiáng)化在場性、弱化歷時性的特點[20],觀眾很難遵循一個限制好的學(xué)習(xí)過程。因此,科普展覽具身學(xué)習(xí)體驗的設(shè)計重點是創(chuàng)造能夠使觀眾充分探究的多樣化環(huán)境,因為觀眾需要有足夠的驅(qū)動力促使其在展覽中投入時間和精力,即學(xué)習(xí)體驗的每一步都依賴于個人動機(jī),這種狀態(tài)激發(fā)了其探索的欲望并更加鼓勵學(xué)習(xí)。下文將基于感知層、交互層、映射層和意義建構(gòu)層的設(shè)計思路,重點分析科普展覽具身學(xué)習(xí)體驗設(shè)計的實現(xiàn)策略。

圖一// 科普展覽學(xué)習(xí)體驗的具身化設(shè)計框架(圖片來源:作者繪制)

四、科普展覽具身學(xué)習(xí)體驗設(shè)計的實現(xiàn)策略

1.感知層:整合感官元素,鼓勵興趣驅(qū)動的現(xiàn)象性體驗

科普展覽以現(xiàn)象類展品為主體,在展覽內(nèi)容的選擇、形式的安排、環(huán)境的創(chuàng)設(shè)等方面,應(yīng)當(dāng)注重觀眾多感官協(xié)同參與,促使觀眾通過感知來關(guān)注想象的科學(xué)世界,即鼓勵興趣驅(qū)動的現(xiàn)象性體驗。在科普展覽中運(yùn)用多感官設(shè)計,可以改善觀眾的參觀體驗,觀眾的停留時間以及對科學(xué)原理和展區(qū)主題的理解都有大幅增加[21]。如今,多感官學(xué)習(xí)(multisensory learning)模式已經(jīng)成為科普展覽支持觀眾學(xué)習(xí)類型多樣性的重要途徑,展覽內(nèi)容增加了各種形式的感知元素,包括提供觸摸、傾聽和嗅覺等形式,提供多種方式幫助觀眾將日常感知體驗與科學(xué)內(nèi)容建立聯(lián)系。然而,觀眾的實際學(xué)習(xí)過程并不能一味追求感官刺激。在制造新奇現(xiàn)象的同時,科普展覽也要注意“迪士尼化”(disneyization)帶來的弊端,避免讓觀眾沉浸在膚淺的、被動娛樂的具身體驗中。由于受到具身體驗的有效性、認(rèn)知負(fù)荷等因素的影響,科普展覽的策展人和設(shè)計師應(yīng)當(dāng)綜合考量觀眾特征、學(xué)習(xí)內(nèi)容、展覽環(huán)境等要素,對科普展覽中不同的感知模態(tài)進(jìn)行選擇與整合。

匈牙利心理學(xué)家米哈里·契克森米哈賴(Mihaly Csikszentmihalyi)將理想的展覽學(xué)習(xí)過程描述為由興趣或好奇心驅(qū)動并通過心流(flow)狀態(tài)維持[22]。在這種狀態(tài)下,觀眾的身心完全投入到內(nèi)在驅(qū)動的活動中。為了創(chuàng)造這種心流狀態(tài),科普展覽可以通過多維度、沉浸式的空間表現(xiàn)形式,創(chuàng)造吸引注意力的情境刺激,全面調(diào)動觀眾的感知覺經(jīng)驗使其獲得現(xiàn)象性體驗。例如瑞典北歐博物館(Nordiska Museet)通過“北極——當(dāng)冰融化時”(The Arctic: While the Ice is Melting)展覽揭示北極地區(qū)的生活和不斷變化的生態(tài)環(huán)境。展覽在入口處設(shè)有一件冰塊被巨大裂縫分開的影像裝置,給觀眾帶來極大的視覺沖擊和對北極寒冷的直接感知。隨著觀眾穿過“裂縫”進(jìn)入展廳,自然標(biāo)本展柜周圍布滿可以觸摸的干草,白色的硬冰投影逐漸變成淺綠色和藍(lán)色的融水,最終完全融入深藍(lán)色的海洋,巧妙地暗示了展覽“冰在融化”的主題。整個展覽利用數(shù)字技術(shù)沉浸式地還原了極地氛圍,為觀眾營造出強(qiáng)烈的穿越感和逼真的現(xiàn)場體驗,使觀眾得以了解北極地區(qū)的生活方式[23]。

2.交互層:優(yōu)化互動展品,引發(fā)問題驅(qū)動的探索性體驗

為了使觀眾持續(xù)參與學(xué)習(xí)并掌握展覽知識,科普展覽需要優(yōu)化互動展品的設(shè)計形式以及與人的技能密切相關(guān)的互動挑戰(zhàn)設(shè)計,即引發(fā)問題驅(qū)動的探索性體驗。交互性被認(rèn)為是科普展覽的主要特征,旨在為觀眾提供更大范圍、更深層次、更多維度的互動內(nèi)容與互動形式[24]。盡管一些研究支持交互性增強(qiáng)了觀眾的學(xué)習(xí)效果,但它并不是提升學(xué)習(xí)體驗的一個簡單或普遍的解決方案。由于科普展示內(nèi)容通常是具有標(biāo)準(zhǔn)答案的科學(xué)知識,缺少開放性問題驅(qū)動的思考,導(dǎo)致觀眾參與的過程難以持續(xù)。事實上,觀眾在可以直接觸摸和操作的展品中停留的時間相當(dāng)短,一些觀眾在展覽中會重復(fù)進(jìn)行毫無意義的互動行為[25]。由此可見,過多的互動功能反而會降低觀眾參與的興趣和學(xué)習(xí)效果[26],甚至有時還會造成認(rèn)知的混亂和誤解。這表明科普展品的互動形式更要強(qiáng)調(diào)動腦,而不僅僅是強(qiáng)調(diào)動手,否則展覽的教育目標(biāo)和觀眾的學(xué)習(xí)體驗將被淡化和削弱[27]。

觀眾在感到有方向性和舒適的情況下會更愿意參與互動挑戰(zhàn)[28],所以科普展覽需要優(yōu)化的不僅是互動挑戰(zhàn)的難易程度,還有互動的時長和環(huán)境氛圍。在此基礎(chǔ)上,科普展覽可以設(shè)計一套明確的互動挑戰(zhàn)目標(biāo)和規(guī)則,而不是直接給出正確的答案或明顯的結(jié)論,通過鼓勵觀眾自主探究,將現(xiàn)象與深度的認(rèn)知體驗相結(jié)合,促使觀眾產(chǎn)生更多的驅(qū)動性問題,從而持續(xù)參與科普活動。例如,舊金山探索館研發(fā)了能夠引起觀眾“積極長時間參與”(active prolonged engagement,APE)的展品,旨在讓觀眾提出質(zhì)疑、問題與假設(shè),深度參與科學(xué)調(diào)查[29]。又如,上海科技館“能源挑戰(zhàn)之旅”展項將能源和環(huán)境知識轉(zhuǎn)化為游戲元素,融入多人競技和社交互動,從而吸引觀眾探索。該展項借助多媒體將相關(guān)能源圖標(biāo)投影到地面,并通過體感交互技術(shù)獲取身體數(shù)據(jù),觀眾以踩踏圖標(biāo)的形式采集能源。展項將觀眾在開采能源過程中所取得的分?jǐn)?shù)以及對地球環(huán)境所產(chǎn)生的影響,以微縮地球的形式進(jìn)行實時可視化呈現(xiàn),同時要求觀眾迅速評判策略優(yōu)劣并作出調(diào)整。策略思維的游戲比賽促使觀眾自主探索能源與環(huán)境平衡發(fā)展的關(guān)系,讓學(xué)習(xí)體驗變被動為主動[30]。

3.映射層:激活身體圖式,加強(qiáng)先驗知識驅(qū)動的解釋性體驗

觀眾對展品的學(xué)習(xí)往往是高度文字化和具象化的[31],科普展覽可以選擇觀眾熟悉的身體圖式加強(qiáng)概念學(xué)習(xí),使觀眾理解抽象的科學(xué)概念和原理,即加強(qiáng)先驗知識驅(qū)動的解釋性體驗。面對一些難以在具體條件下展示的不可見概念,科普展覽通常無法為觀眾提供真實的情境。大多數(shù)觀眾很難從多個單獨設(shè)計的展品中完全領(lǐng)會科普展覽預(yù)期的主題和概念,特別是當(dāng)展示內(nèi)容是抽象的而非現(xiàn)象的時候,觀眾已經(jīng)普遍出現(xiàn)的“博物館疲勞”加劇了其認(rèn)知負(fù)荷,限制了觀眾在展覽中的有效學(xué)習(xí)。身體圖式的激活被視為一種接近于無意識的知覺過程,能夠避免觀眾耗費(fèi)更多的心智資源,從而提高對展品的即時可理解性。觀眾在共享身體圖式的情況下,甚至有可能將其視為展覽環(huán)境中的一個屬性。因此,科普展覽可以選擇觀眾熟悉的身體活動,喚起觀眾已經(jīng)存在的身體經(jīng)驗,幫助其理解展品的互動形式所表達(dá)的抽象概念。

身體動作和概念的一致性對于幫助觀眾輕松發(fā)現(xiàn)身體動作和認(rèn)知映射之間的隱喻意義至關(guān)重要。然而,隱喻意義越復(fù)雜,展覽設(shè)計的意圖和觀眾的解讀就越有可能出現(xiàn)分歧,還有可能導(dǎo)致觀眾的錯誤操作。可見,在科普展覽中有必要建立一種標(biāo)準(zhǔn)化或系統(tǒng)化的身體控制或理解機(jī)制,并完善其映射規(guī)則,即對交互動作的描述和定義[32]。例如在地板上放置腳印的輪廓,幫助觀眾準(zhǔn)確站立在指定的位置;在屏幕上提供頭部的輪廓圖像,幫助觀眾將他們的臉部定位在與攝像頭的正確距離處。手勢是展覽中常見的具身化表達(dá)方式,科普展覽還可以通過特定手勢所傳達(dá)的隱喻關(guān)聯(lián)性,讓觀眾注意到展品的具體規(guī)則和對具體展示現(xiàn)象的解釋,使概念學(xué)習(xí)得到加強(qiáng)[33]。例如,一項基于手勢的增強(qiáng)現(xiàn)實(augmented reality,AR)展覽被設(shè)計用于闡釋導(dǎo)體電阻現(xiàn)象,觀眾可以通過手勢來改變導(dǎo)體的長度和厚度、燈泡的亮度、電阻和電流的強(qiáng)度,結(jié)果證明基于手勢的具身體驗提高了觀眾對復(fù)雜科學(xué)概念的理解[34]。

4.意義建構(gòu)層:重視反思觀察,支持個人意義驅(qū)動的相關(guān)性體驗

具身視角下,身體不僅僅是生物學(xué)上的概念,也是心理學(xué)和社會學(xué)上的身體,是經(jīng)驗中的身體。科普展覽具身學(xué)習(xí)體驗需要重視觀眾的反思性觀察,而不僅僅是動手實驗,應(yīng)通過加深觀眾對展覽主題的重新思考與認(rèn)識,從而建立與自我之間的意義關(guān)聯(lián),即支持個人意義驅(qū)動的相關(guān)性體驗。長期以來,科普展覽通過對展品系列的選擇、在展品集群之間統(tǒng)一的空間引導(dǎo)以及對主題展品組說明的加強(qiáng),幫助觀眾在松散的分組、區(qū)域標(biāo)題和標(biāo)簽文字之間找到不同展品組之間的聯(lián)系,引導(dǎo)觀眾觀察和思考。然而,由于科普展覽中無序、活躍的環(huán)境和科學(xué)的非軼事性質(zhì),要想讓觀眾在學(xué)習(xí)科學(xué)知識的同時聯(lián)系自身并喚起反思,是一個較大的挑戰(zhàn)。敘事或講故事被證明是歷史類博物館解決該問題的一種有效方式,甚至被一些心理學(xué)家認(rèn)為是人類思維的基本模式,然而講故事的學(xué)習(xí)策略在科普展覽中的效果似乎并不理想[35]。這意味著科普展覽需要專注于展覽主題對觀眾情感態(tài)度的影響和精神價值的塑造,力求探索一種讓觀眾產(chǎn)生共鳴的方式來表現(xiàn)事物的多樣性。

身體的自主感(sense of agency)和擁有感(sense of ownership)被視為構(gòu)成自我識別的兩種基本體驗:自主感即“我是行動的發(fā)起者”的感覺;擁有感即“我正在經(jīng)歷這個事件”的感覺[36]。通過對自主感和擁有感的模擬,科普展覽可以引領(lǐng)觀眾親臨故事情境、進(jìn)入第一人稱角色,促使觀眾產(chǎn)生與自我意義相關(guān)聯(lián)的學(xué)習(xí)體驗。此時的觀眾成為故事的發(fā)起者和親歷者,而不僅僅是故事的聽眾。例如中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018 年度研究生科普能力提升項目“A4 紙的工程PARTY”活動營造了一個生產(chǎn)生活均圍繞A4 紙開展的“紙張王國”的故事情境,讓觀眾成為故事的主人翁,通過扮演國家工程師的角色(飛機(jī)設(shè)計師、飛機(jī)試飛員、飛機(jī)裝配師、飛機(jī)記錄員等),以分工合作的方式親身體驗飛機(jī)的工程“設(shè)計”,故事兼具連貫性、趣味性的同時,還能將社會主義核心價值觀融入活動[37]。

綜上,科普展覽中的具身學(xué)習(xí)是由觀眾的內(nèi)在驅(qū)動力實現(xiàn)感知層、交互層、映射層和意義建構(gòu)層的探究過程,其實現(xiàn)策略可以遵循整合感官元素、鼓勵興趣驅(qū)動的現(xiàn)象性體驗,優(yōu)化互動展品、引發(fā)問題驅(qū)動的探索性體驗,激活身體圖式、加強(qiáng)先驗知識驅(qū)動的解釋性體驗,以及重視反思觀察、支持個人意義驅(qū)動的相關(guān)性體驗等四方面來實現(xiàn)。理想的具身學(xué)習(xí)體驗設(shè)計策略實際上也是完成不同階段的科普教育目標(biāo),即從科學(xué)興趣的激發(fā)和內(nèi)容知識的獲取到科學(xué)探究技能的培養(yǎng)和科學(xué)思想精神的塑造。

五、結(jié)語

事實上,身體在場已經(jīng)成為科普展覽發(fā)揮其教育潛力的重要因素。具身學(xué)習(xí)體驗在科普展覽中的意義也由此被揭示,它并非簡單的動手操作,而旨在以身體為媒介激活觀眾的感知系統(tǒng),并通過身體交互與映射強(qiáng)化認(rèn)知過程,最終實現(xiàn)意義世界的建構(gòu)。如果基于身體的學(xué)習(xí)策略在科普展示設(shè)計中發(fā)揮不容忽視的作用,那么具身學(xué)習(xí)在科普展覽中的效果評估也需要進(jìn)一步的探討與研究。此外,我們除了需要重視身體在科普展覽學(xué)習(xí)中的意義和作用,還需要對認(rèn)知具身性的簡單化理解提高警惕。把身體及其行動放在認(rèn)知的核心位置,并不是說要將身體的作用普遍化或者由此得出一勞永逸的結(jié)果,而是為了向人類心智提供一種更積極的、更開放的思考方式。在科普展覽設(shè)計中,策展人不僅為觀眾創(chuàng)造基于互動的具身體驗,還應(yīng)當(dāng)注意觀眾是否能夠在展覽與自身之間建立聯(lián)系,考慮吸引觀眾的身份、情感、動機(jī)、先驗知識、期望和生活經(jīng)歷,通過策劃個性化主題、喚起情感和引發(fā)共鳴來增強(qiáng)意義構(gòu)建的潛力,在科普展覽中設(shè)計更有意義的學(xué)習(xí)體驗。