嘉陵橋東村的一朵“云”

——東村城市天臺

責任編輯:張羽

未見筑設計事務所

由李未韜、李博成立于2017 年,兩位合伙人均畢業于中央美術學院和BARTLETT 建筑學院。事務所扎根重慶,項目領域從城市到鄉村,從改造,公共建筑到景觀、室內設計,也有自己的文創產品。山城的性格與美院的經歷相結合,讓團隊在率真質樸的同時也有點小瘋狂小浪漫。在創作過程中堅持原創,讓思想在沒有先例的世界奔跑,在設計執行中輔以BIM 正向設計等技術手段,在落地過程中嚴格把關工程質量。不做過度的設計,也不喜歡以自我表達為中心的設計,探尋每個項目獨特的本質,為其尋找與眾不同的靈魂。持續思考自我對世界的認知,堅持做自己認為正確的事情,希望用設計的手段帶來積極能量,創造生活的幸福體驗。

李未韜

未見筑設計事務所(WE LIVE ARCHITECTS) 創始人,中央美術學院、四川美術學院客座講師。中央美術學院建筑學院建筑學學士,倫敦UCL Bartlett 建筑學院建筑學碩士。

1 東村日間鳥瞰圖

李博

未見筑設計事務所(WE LIVE ARCHITECTS) 合伙人,四川美術學院客座講師。中央美術學院建筑學院獲建筑學學士,倫敦UCL Bartlett 建筑學院建筑學碩士。

項目地點:重慶市渝中區嘉陵東村

業主:重慶東村五十六號文化創意產業有限公司

設計單位:未見筑設計事務所

設計內容:建筑改造,景觀改造,空間改造

建筑面積:7000 m2

景觀面積:1500m2

設計時間:2019.6

竣工時間:2022.8

主持建筑師:李未韜、李博

項目設計師:丁明新

設計團隊:易思琦、陳煜嫻、王玉蓮、舒紅橋、楊梁玲、

張穎、武月

景觀植物設計:丁明新

燈光設計:函潤(國際)照明

品牌設計:10 Design 十作設計

攝影:言隅建筑空間攝影(INSPACE STUDIO)

海報:武月(未見筑設計事務所)

1 建筑入口

項目背景

東村位于重慶上清寺,嘉陵江橋頭山頂,曾為鮮英的故居。現場擁有極具魔幻重慶特色的地形高差;原建筑群屬于重慶輕工設計院,共有四棟原始建筑,依據山勢一棟在下三棟在上,呈U字型布局,U 字的開口朝向廣闊的嘉陵江面。建筑群下方保留有一條抗戰時期的防空洞,連接山下的嘉陵江濱江路與山上的東村。

整個場地位于一個類似于橋頭堡的醒目位置,自身也具有大面積的臨江視界,卻因交通不便成為一種實體意義上的“房中象”,雖然在城市中體量巨大卻難以得到過往人流的注意和問津,每日間如同一片孤云懸于熙攘的橋頭。也正是場所的這一特質激發了設計師最早的靈感:天空之城,一座俯瞰日常煙火的非日常地界。

項目理念

設計師希望將藝術植入歷史展示,通過地下系統(過去)地上系統(當下、未來)讓游客在項目中完成一次最重慶的時光之旅。同時兼顧項目功能的轉變,商業布局及設計概念中植入了天空之城的意向,希望人們能夠在其中脫離城市的重壓重獲自我。

2 “天空之城”概念海報

3 東村夜景

4 建筑內部

1 觀景天臺

2 水池夜景

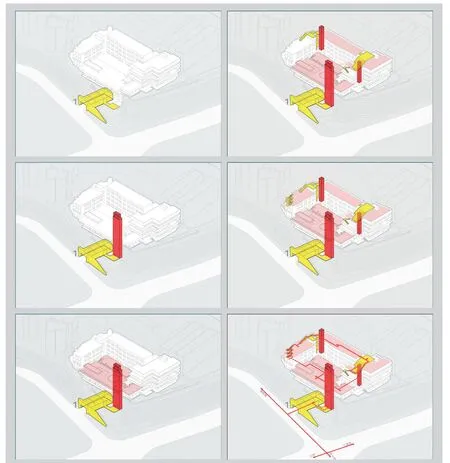

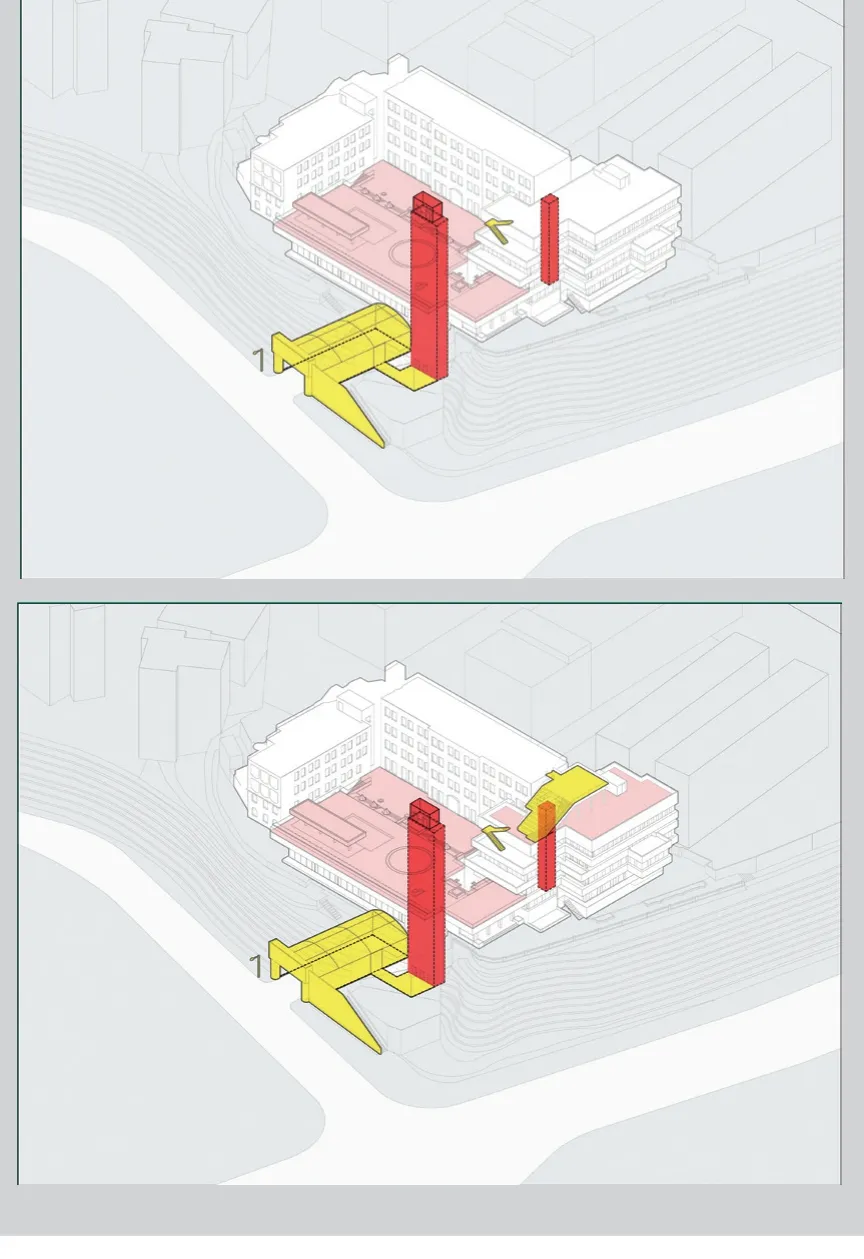

3 動線設計生成

場所營造

動線改造

改造的起始在于重新梳理數條通往天空(觀景平臺)之路,主要通達方式有兩種,第一種遵循現狀,通過原有的山行步道,游人可穿過東村豐茂的樹蔭緩步攀登到達。

另一種獨辟蹊徑,借助現存的防空洞作為入口,在山體內新建了兩部垂直電梯連接山下的公路和山上的廣場。解決交通問題的同時,觀光客在山體中乘坐電梯時會產生一種從地面到天空,從歷史到未來的強烈暗示。

在山上,設計師則重新梳理了聚落中的動線和視界。新建了諸個空中連廊和樓梯串聯了所有的屋頂平臺。將俯瞰江景的場所從僅限于U 字形布局中央的臨江廣場擴大到整個建筑群體的屋頂區域,最大限度的激活了原有建筑的江景資源,形成了貫通上下的洄游動線。

結構改造

相對于外部開闊的江景,原始建筑內部呈現的卻是另一番景象。原有結構形式以承重墻為主,受此限制,建筑內部封閉且晦暗。

為滿足日后商業層面的使用,一場“偷梁換柱”的結構與空間改造勢在必行。一方面通過分段施工將封閉的傳統承重墻結構改為通透的現代框架結構。另一方面通過對臨江一側墻體進行合理的拆除重組,以最大限度爭取內部的觀江資源。

立面改造

如果要在熙攘的嘉陵橋頭放置一個巨大物體,它應該是什么?也許這里該有的只是一朵云。

立面改造層面,設計師沒有刻意的讓建筑去與環境對沖,去做所謂的特立獨行、脫穎而出,而是采取了一種“消失”的態度,數百個白色金屬網籠被掛上了立面,并以進退多變的形式組織在一起,柔化了建筑的邊界,使主體隱沒于天空之中。只有當人們行至離建筑很近的地方時,他們的視覺和興致才會被富有細節變化和構成感的當代裝置立面喚醒。

設計師摒棄了傳統板材和涂料的立面手法,以一種低技的建造介入建筑更新。為了防止籠體的銹蝕,金屬網采取了鋼絲表面噴塑的做工而非不銹鋼,極大的降低了成本。

結合燈光設計,日間的建筑如同輕盈的云朵在晴空中半隱半現,夜晚華燈初上時則如同五彩的蜃樓亦真亦幻。

1 建筑外立面

3 玫瑰色廣場

景觀改造

場所的原始景觀類似于重慶傳統的屋頂空間,是一方充滿了盆栽與樹池的天地。改造中為爭取更多的觀江界面同時減輕老建筑的覆土荷載,對現場的綠化重新進行了梳理。原本紛亂的草木被設計成了近中遠諸個視覺層次。

廣場最西面的臨江界面布置了一條43 m 長的觀景吧臺,它與嘉陵江之間隔著的是剛剛沒過臺面隨風飄蕩的芒草。

廣場中的植被呈點狀布置劃分了空間,原有的水池和長亭得到了保留和改造,池中的觀賞樹根也得以保存。

廣場最東面三顆大樹保留了下來,樓中人可透過半遮的樹蔭遠眺江景。相比于建筑立面的低調與消隱,廣場與室內公區則選擇大膽的當代手法,在相對灰暗的重慶城中畫出一抹鮮艷明快的亮色。

由此,單一日常的蒼穹下,玫紅色的水磨石廣場,幻彩的金屬水池和明艷的天窗在這里為眾人提供了一片非日常的地界。

4 長吧臺夜景