從容應對肺小結節

楊秉輝

肺小結節,顧名思義,即肺中出現的小結節。

“結節”,《辭海》里的解釋是:發生在皮內或皮下,黃豆至胡桃大小,高出皮面或在皮下僅可觸及。百度上的說法是:一種可觸及的局限性、實質性損害,可累及表皮、真皮或皮下組織。雖然說法有所不同,但總體來說是指身體表面可見或可觸及的較小隆起。結節的性質可為身體正常組織的增生或分布不均,如皮下的脂肪結節、纖維小結節;也可能是炎癥性結節,如初起的癤癰或病毒感染所致的疣等;當然也可能是良性或惡性腫瘤。不過,這些結節在身體表面不難發現,可觀察其形狀、觸摸其軟硬度,從而大致判別其性質。因此,絕大多數結節無需特殊處理,即使發現身體表面有結節,一般也會先觀察再決定是否需要進一步關注。

那么,“肺小結節”又是什么呢?

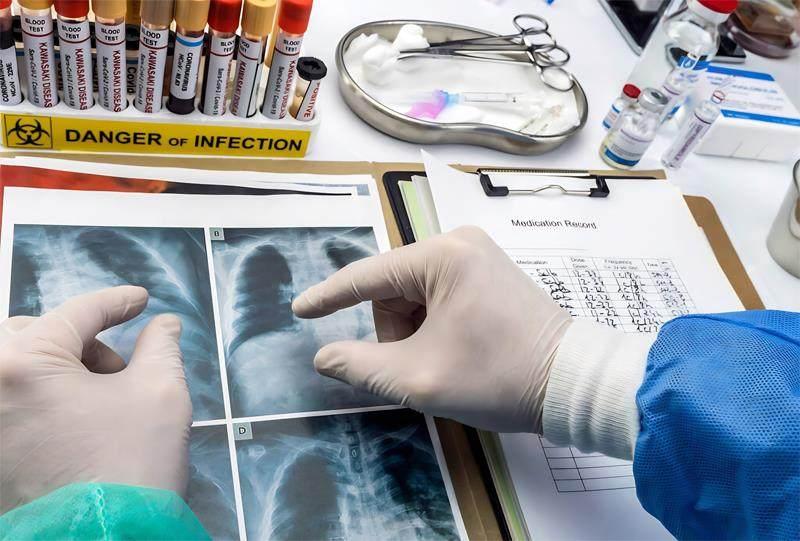

隨著近幾十年醫學診斷技術的發展,超聲、磁共振、PET/CT 等技術已經廣泛應用,這些檢查技術可以發現異常影像并協助醫生判斷疾病的性質,被稱為“影像醫學”。得益于輔助醫療設備的精細化,人體內異常影像的發現能力大大增強,甚至可以發現毫米級別的異常狀況。然而,雖然可以發現異常,但有時確定其性質卻比較困難。

影像醫學診斷疾病依靠的是發現異常影像的特征,以肺部CT檢查發現的病變為例,若所見為片狀、云霧狀,多提示為炎癥;若為邊界清晰的致密陰影,可能為纖維化或鈣化的陳舊性病灶;若陰影呈球形,且外周為菜花樣不光整或有毛刺狀,則有可能為肺癌等。

然而,像“外周菜花樣不光整或有毛刺狀”這樣的特征也需要一個形成的過程,并不是一經出現就具備這些特征。因此,直徑幾毫米的異常影像通常沒有足夠的特征來辨認其性質。那么,怎么描述它呢?

當在肺里或是在甲狀腺、乳腺等組織中通過X 線或超聲波發現了與周圍正常組織結構不同的小塊結構時,猶如在皮膚表面肉眼可見的結節一樣,于是,我們便借用該詞報告發現了“結節”。有時,這種結節透過X 線的能力介于能透與不能透之間,類似于普通光線透過磨玻璃之狀,放射科醫生為多給臨床醫師提供些信息,還特稱之為“磨玻璃樣結節”。所以,結節并非疾病之名,只是描述形狀的一個詞罷了。

影像醫學檢查的結果僅供臨床醫師參考。醫生會綜合考慮患者的癥狀、體征、化驗檢查等結果做出診斷。然而,如今發現有這些結節的人可能無任何癥狀、體征,也無化驗檢查等異常結果。即使出現了疲乏無力或心神不寧等癥狀,也可能并非是由這微小的結節所引起的,或僅是因有了結節所導致的心理壓力所致,因此,醫生無法做出診斷。無法診斷的關鍵在于這些結節太小,尚未出現特征性變化。因此,應等待,靜觀其變,做好定期復查。

醫學診斷技術的發展給診斷本身帶來了難題。近年來,由于健康檢查、腫瘤篩查等保健措施的大力推廣應用,這一難題頻頻出現。由于涉及腫瘤問題,診斷未明常使人惴惴不安,對隨訪的建議也心存疑慮。因此,一些人堅決要求進行手術切除,或積極尋求藥物治療。

對于腫瘤,早診斷、早治療確實是應該努力追求的目標。如今發達的影像醫學檢查確實能夠發現一些早期腫瘤病人,并取得了良好的治療效果。然而,需知此等小結節并非全是腫瘤,絕大多數也不會發展為腫瘤,甚至大多數會在隨訪的過程中消失。據統計,小于10毫米的肺小結節,60%~70%在2~3年的隨訪過程中會不復存在,還有一些會繼續存在,但不會生長,更無變化。真正發展為腫瘤的不足5%。所以,通常所說的“肺小結節95%不是癌”應該更準確地說成“肺小結節不是癌,95%也不會發展為癌”。

因為肺小結節只是肺組織局部的變化,發展的結果大部分是自行消失,無需手術切除。有專家指出“過度切除率”(即本無需切除者占全部因肺小結節而切除者的比率)為20%~40%。肺小結節一般也不需要藥物治療,它大多數會自行消失,若聲稱有祖傳秘方可治,則更屬無稽之談。

對肺小結節正確的做法是靜觀其變,關注它的發展和變化。一是“靜”,靜下心來隨訪觀察,不必忙著治療,因為本也無需治療。二是“觀”,觀察它的變化,可依結節的大小定期復查,一般直徑小于4 毫米的微小結節,每年復查一次即可,4~8 毫米者半年復查一次即可,若大于8 毫米或有任何可疑跡象者則應每3 個月復查一次,即使有變化,也可以從容應對。

編輯/ 趙玉遂