淺析人拉船模型

袁雨城 吳太深

摘? ?要:從多角度研究人拉船模型,通過定量分析,給出了描述船運動的位置、速度和加速度以及拉力做功的相關表達式。討論了轉換研究對象法的可行性,展示了模型在物理中的重要地位。

關鍵詞:人拉船模型;運動的合成與分解;變力做功;轉換研究對象法

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A ? ? 文章編號:1003-6148(2023)8-0059-4

人拉船是高中物理中重要的模型。描述船的運動時,需要結合牛頓運動定律、運動的合成與分解、坐標系、位置、位移、速度、加速度、功、功率等知識進行研究,對高中生乃至大學生掌握上述知識點能夠起到一定的作用。

問題原型 人拉著繩子在河岸以一定的速度u做勻速直線運動,繩子另一端繞過定滑輪與小船相連,試分析小船的運動并討論繩對船的拉力的做功情況。

1? ? 船的位置

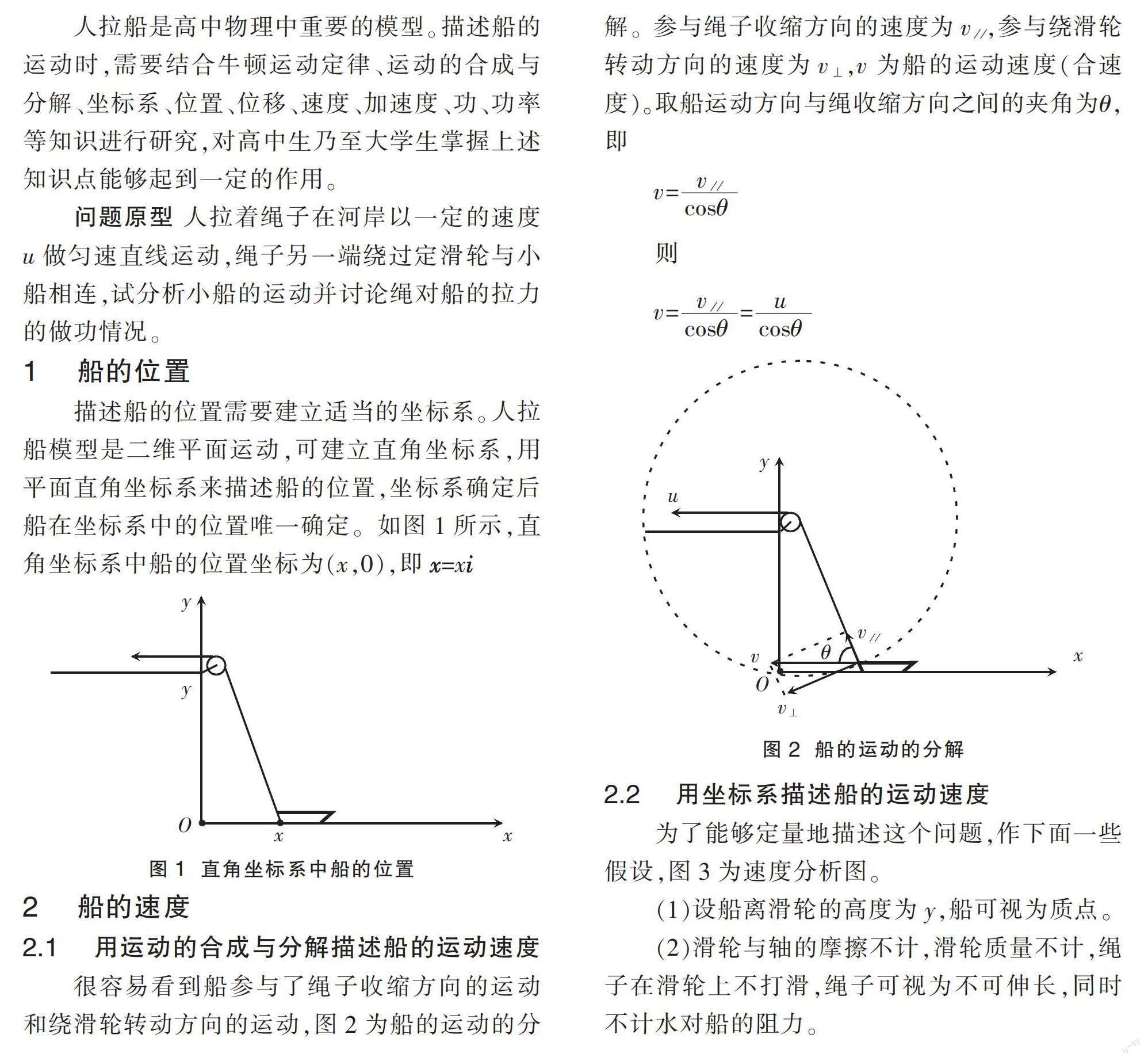

描述船的位置需要建立適當的坐標系。人拉船模型是二維平面運動,可建立直角坐標系,用平面直角坐標系來描述船的位置,坐標系確定后船在坐標系中的位置唯一確定。如圖1所示,直角坐標系中船的位置坐標為(x,0),即x=xi

2? ? 船的速度

2.1? ? 用運動的合成與分解描述船的運動速度

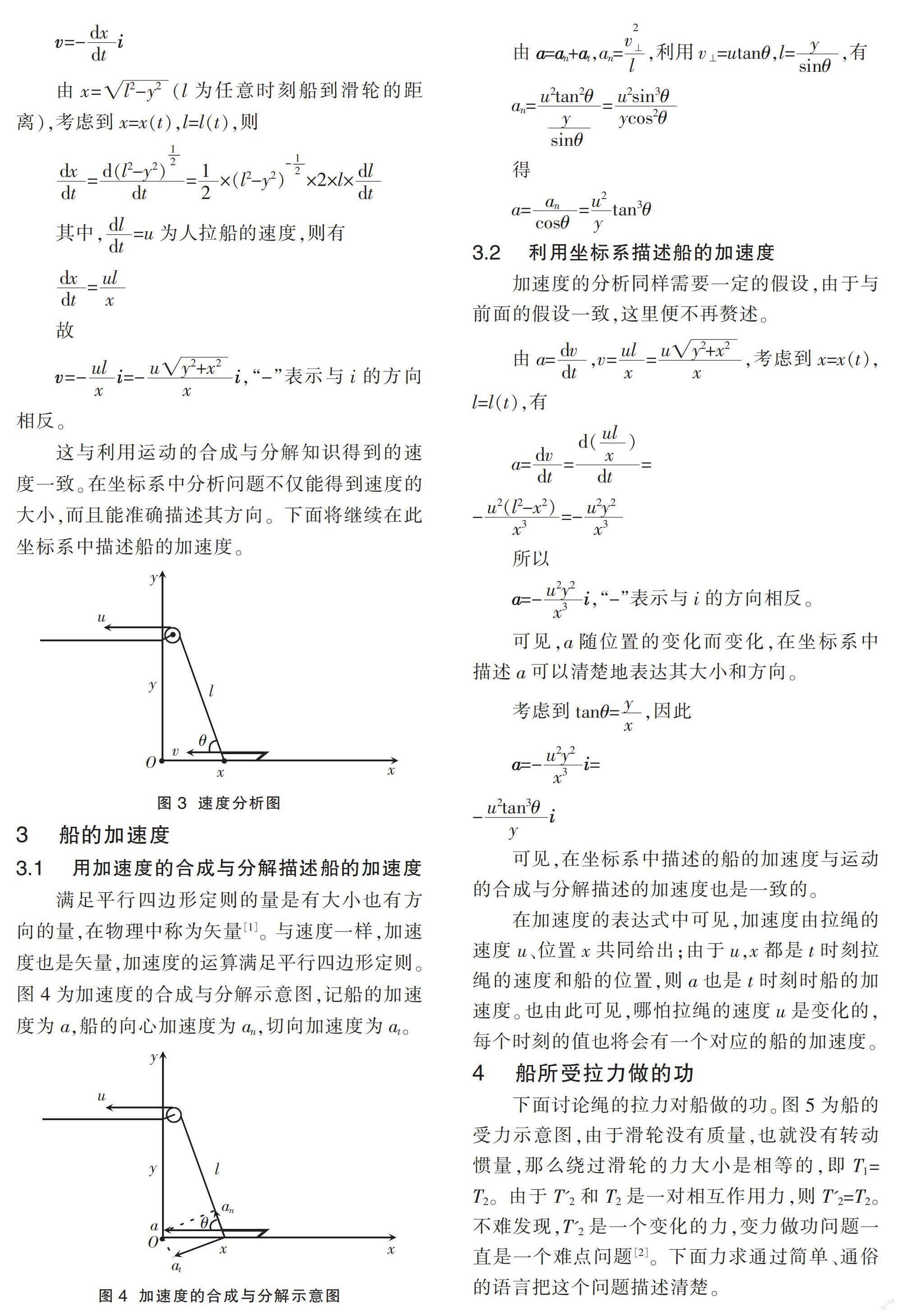

很容易看到船參與了繩子收縮方向的運動和繞滑輪轉動方向的運動,圖2為船的運動的分解。參與繩子收縮方向的速度為v//,參與繞滑輪轉動方向的速度為v⊥,v為船的運動速度(合速度)。取船運動方向與繩收縮方向之間的夾角為θ,即

則

2.2? ? 用坐標系描述船的運動速度

為了能夠定量地描述這個問題,作下面一些假設,圖3為速度分析圖。

(1)設船離滑輪的高度為y,船可視為質點。

(2)滑輪與軸的摩擦不計,滑輪質量不計,繩子在滑輪上不打滑,繩子可視為不可伸長,同時不計水對船的阻力。

這與利用運動的合成與分解知識得到的速度一致。在坐標系中分析問題不僅能得到速度的大小,而且能準確描述其方向。下面將繼續在此坐標系中描述船的加速度。

3? ? 船的加速度

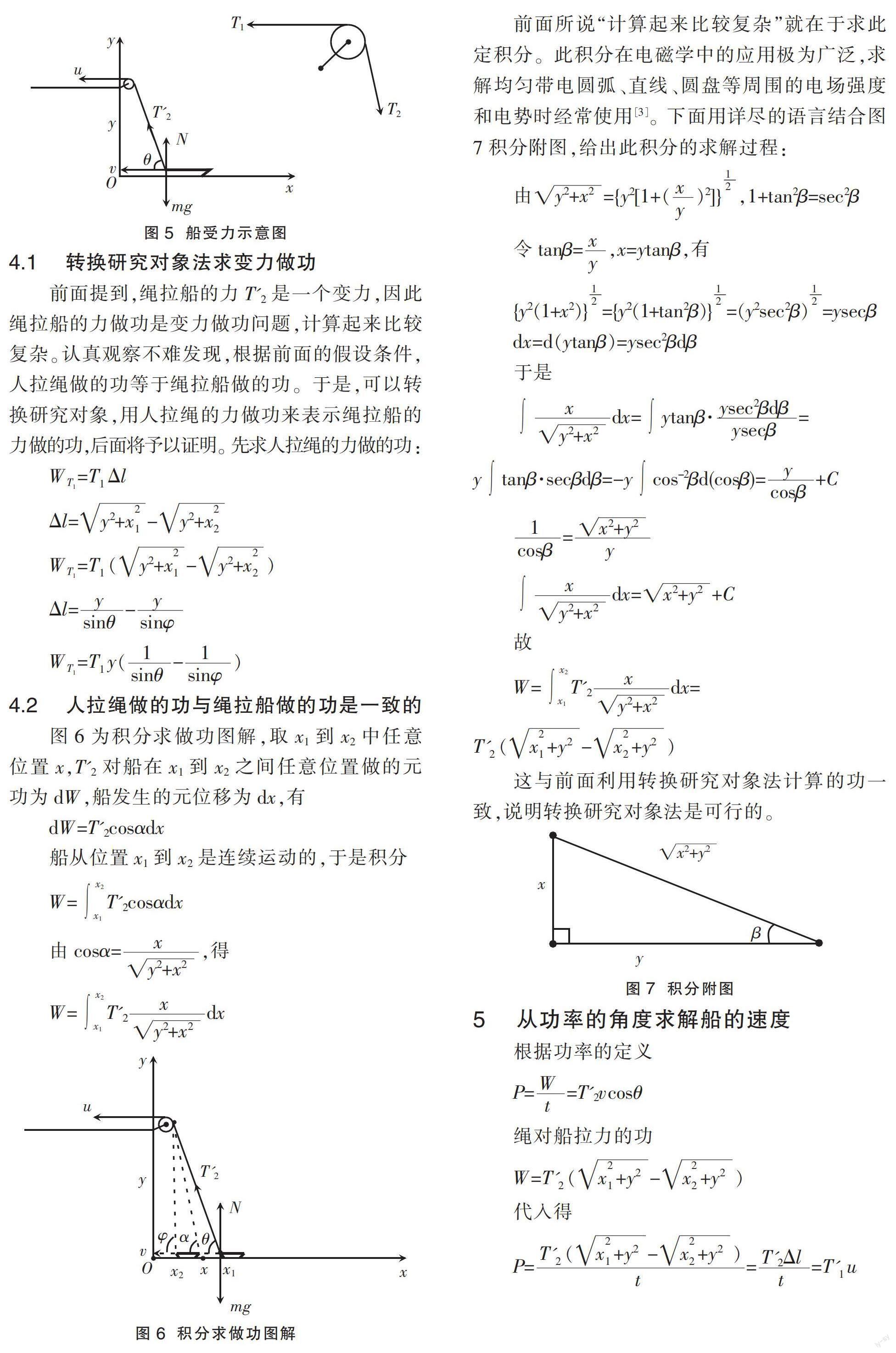

3.1? ? 用加速度的合成與分解描述船的加速度

滿足平行四邊形定則的量是有大小也有方向的量,在物理中稱為矢量[1]。與速度一樣,加速度也是矢量,加速度的運算滿足平行四邊形定則。圖4為加速度的合成與分解示意圖,記船的加速度為a,船的向心加速度為an,切向加速度為at。

3.2? ? 利用坐標系描述船的加速度

加速度的分析同樣需要一定的假設,由于與前面的假設一致,這里便不再贅述。

可見,在坐標系中描述的船的加速度與運動的合成與分解描述的加速度也是一致的。

在加速度的表達式中可見,加速度由拉繩的速度u、位置x共同給出;由于u,x都是t時刻拉繩的速度和船的位置,則a也是t時刻時船的加速度。也由此可見,哪怕拉繩的速度u是變化的,每個時刻的值也將會有一個對應的船的加速度。

4? ? 船所受拉力做的功

下面討論繩的拉力對船做的功。圖5為船的受力示意圖,由于滑輪沒有質量,也就沒有轉動慣量,那么繞過滑輪的力大小是相等的,即T1=T2。由于T'2和T2是一對相互作用力,則T'2=T2。不難發現,T'2是一個變化的力,變力做功問題一直是一個難點問題[2]。下面力求通過簡單、通俗的語言把這個問題描述清楚。

4.1? ? 轉換研究對象法求變力做功

前面提到,繩拉船的力T'2是一個變力,因此繩拉船的力做功是變力做功問題,計算起來比較復雜。認真觀察不難發現,根據前面的假設條件,人拉繩做的功等于繩拉船做的功。于是,可以轉換研究對象,用人拉繩的力做功來表示繩拉船的力做的功,后面將予以證明。先求人拉繩的力做的功:

4.2? ? 人拉繩做的功與繩拉船做的功是一致的

圖6為積分求做功圖解,取x1到x2中任意位置x,T'2對船在x1到x2之間任意位置做的元功為dW,船發生的元位移為dx,有

dW=T'2cosαdx

船從位置x1到x2是連續運動的,于是積分

前面所說“計算起來比較復雜”就在于求此定積分。此積分在電磁學中的應用極為廣泛,求解均勻帶電圓弧、直線、圓盤等周圍的電場強度和電勢時經常使用[3]。下面用詳盡的語言結合圖7積分附圖,給出此積分的求解過程:

這與前面利用轉換研究對象法計算的功一致,說明轉換研究對象法是可行的。

5? ? 從功率的角度求解船的速度

根據功率的定義

與前面討論的速度一致。

6? ? 總? ?結

本文通過對人拉船模型的分析,得到了船在給定坐標系中的位置、速度、加速度以及做功問題。從兩個方面求出做功,證明了轉換研究對象法求變力做功是可行的。從本例還可以看出,在高中物理中,一個簡單、常見的模型,往往隱藏著豐富的知識點,這些知識點往往是最基本且最重要的。由此可見,模型在高中物理中對學生掌握相關知識有很大幫助,因此在高中物理中深入研究模型是必要的。由此可見,研究一個物理模型,可以從速度、加速度、能量等最基本的知識入手,深入發掘知識點之間的聯系,這樣才能最大化發揮模型的作用。

參考文獻:

[1]梁昆淼.力學上冊(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2010.

[2]魏明.求解變力做功的方法[J].中學物理教學參考,2022,51(18):59-60.

[3]梁燦彬,秦光戎,梁竹健.普通物理學教程電磁學(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2012.

(欄目編輯? ? 蔣小平)

物理教學探討2023年8期