法國發難中國電動勢力

榮智慧

7月12日,歐盟并未如某些媒體報道的那樣,公布反電動車傾銷的首批調查結果。6月底的歐洲理事會首腦會議,也未就此展開深入討論。所謂“最早于7月中旬,歐盟將啟動一系列對華貿易救濟調查”,暫時只是歐委會貿易救濟負責人的一家之言。

但法國已經“等不及”了。第一季度法國的電動汽車購車補貼中,約有四成流向中國企業的產品。法國總統馬克龍直言:“不希望用法國納稅人的錢加速歐盟以外地區的工業化。”6月,法方向歐盟提議,“反擊”中國在新能源汽車等出口領域所享有的“不公平”優勢;馬克龍也會見了馬斯克,期待特斯拉“選擇法國”,寄希望于這家美國頂級電動車企稀釋中方的市場份額。

歐盟內部遠非法國一言堂,但德國的打破沉默和其他汽車大國的擔憂,讓法國對中國新能源汽車征收額外關稅的威脅看上去真實可信。只是,中國電動車企能走多遠最終還是市場說了算,貿易保護主義只能延緩而無法逆轉市場大勢。

法國率先發難

在推動歐盟對中國電動車企“雙反”(反傾銷和反補貼)調查方面,法國考慮的主要是減少本土電動車企所受的威脅,而非加入美國主導的對華“去風險”大合唱。

歷經多年政策補貼和環境引導,法國本土新能源沒什么起色,只能寄希望于外國車企的“幫助”和刺激。數據顯示,2023年4月,新能源車在法國滲透率為21.1%,且長時間在20%左右波動,與中國的27.6%、德國的28%、挪威的74%有明顯差距。

今年第一季度,法國最暢銷的兩款純電動車型分別是特斯拉Model Y和達契亞Spring,前者大部分產自德國柏林工廠,后者全部在中國制造并出口。法國經濟部官員稱,對自中國進口的車可能額外征稅的想法“符合歐盟不天真和公平競爭的立場”。馬克龍也提到,自己為法國電動汽車行業設定的目標是“100%法國制造”。

汽車業是歐洲最大的產業和最大的雇主,占制造業產值的10%。而中國已建立龐大的電池原材料加工體系。為了加建一道“綠色貿易壁壘”,獲歐洲議會高票通過的《歐洲電池法規》規定,電動汽車的電池在進入歐盟市場之前,要滿足諸如標注“碳足跡”、達到原材料的回收比例等一系列條件。

歐盟汽車產業的壓力在于,出口正在減少,進口正在增加。2022年全球汽車銷量榜上,中國以2356萬輛乘用車的數量居第一,美國以1373萬輛居第二,歐盟排第三。中國的“盤子”約是歐盟市場的兩倍。

過去十年中,汽車出口每年為歐洲帶來70億~110億歐元的貿易順差。而今歐洲汽車出口減少,是因為中國人愈發青睞本土物美價廉的電動車。作為全球最大的電動汽車市場,中國2022年純電動汽車銷量占全球2/3,且動力電池產能占全球76%。去年中國進口汽車88.5萬輛,同比減少5%;今年第一季度進口16萬輛,同比暴跌30%。

馬克龍在今年5月的講話中稱,歐盟不能在電動汽車市場重復過去在太陽能光伏板上犯的錯誤。但法國車企因品控、油耗、設計常有短板,以及技術更新緩慢,飽受中國消費者詬病,雷諾和標致雪鐵龍已經或正在考慮撤出中國市場。

歐洲汽車進口增多,主要是因中國電動汽車出口的“勢頭”迅猛,而不是絕對數量大。根據標準普爾的數據,中國去年出口到歐洲的汽車約占歐洲汽車銷量的3.5%。“綠色非政府組織交通與環境”估計,到2025年,中國企業可以占據歐盟電動車市場15%的份額;這一數字在2022年僅為6.1%。

目前中國出口到歐洲的汽車,最受歡迎的都帶歐洲基因,如英國的名爵(上汽)、瑞典的沃爾沃(吉利);其他牌子頂多算“混個臉熟”。

今年第一季度,法國最暢銷的兩款純電動車型分別是特斯拉Model Y和達契亞Spring,前者大部分產自德國柏林工廠,后者全部在中國制造并出口。

與其說歐洲擔心貿易逆差,倒不如說擔心失去汽車產業的領導權。根據德國安聯保險5月發布的報告,2030年時,中國的純電動車每年會給歐洲汽車制造商造成70億歐元的損失—也僅占2022年歐盟GDP的0.04%。

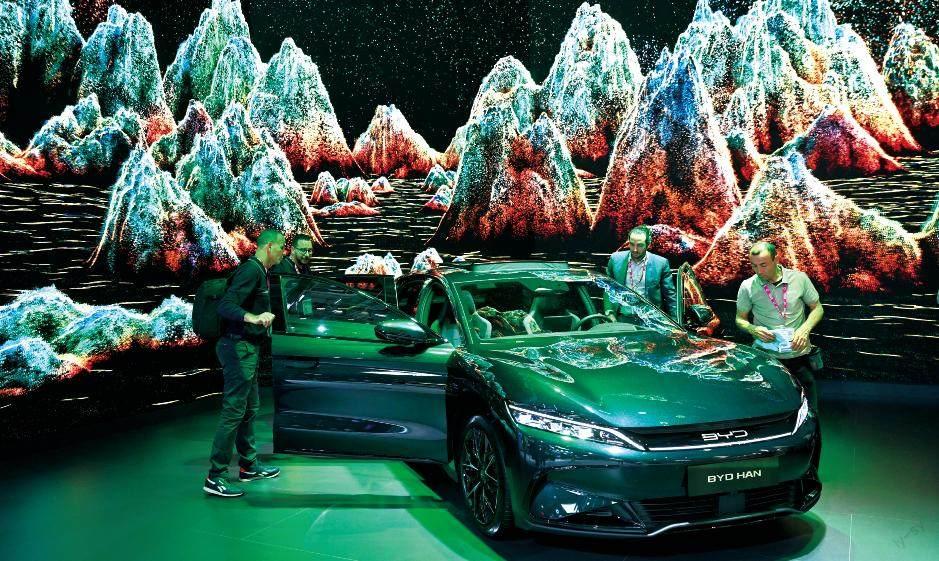

但是,今年4月上海車展的震撼相當直觀:中國汽車制造商的聲譽,從低質量的仿制“老手”,轉變為西方品牌的真正競爭對手。比亞迪的百萬級電動超跑“仰望”,和售價8萬元的小型掀背車“海鷗”,是全場最耀眼的明星。

9家中國車企大舉進軍歐洲,是全球汽車市場格局決定的。中國國內競爭者多,利潤薄,產能即將過剩。日韓市場太封閉,打不進去。利潤豐厚的出口大市場只有歐洲和美國。然而,美國對中國汽車征收27.5%的進口關稅,《通脹削減法案》還專門針對中國供應鏈作出限制;而歐洲對中國車輛的關稅稅率是10%,補貼也適用于進口汽車和卡車。故中國電動車企近來熱衷于卡位歐洲。

當下,歐盟還未明確是否進行“雙反調查”,但歐委會主席馮德萊恩已經推出新的歐盟經濟安全戰略,覆蓋對外投資和出口管制措施,和法國拋出的“雙反調查”內涵一致:保護歐盟的經濟利益和技術優勢,為經濟政策增添國家安全元素。

德國打破“沉默”

歐陸兩大“前冤家”的步調并不一致。

法國汽車在中國市場接連敗退,幾家德國車企則干脆宣稱“中國是家”。去年,德國、瑞典、英國向中國出口的電動汽車,銷量超3萬輛,占中國全部進口電動汽車的七成。燃油車和電動車算在一起,德國、斯洛伐克、英國、瑞典一共賣給中國46.8萬輛汽車,占中國進口汽車總數的一半以上。

德國總理朔爾茨曾表示“非常努力地避免”貿易戰,但德國不回避技術合作與競爭。2022年,特斯拉首個歐洲工廠在德國柏林啟動生產,德國、西班牙、波蘭、匈牙利等國也紛紛向比亞迪拋出“橄欖枝”。另一方面,烏克蘭戰爭推高了德國的能源價格,德國正著手重組數十家化石燃料工廠,與美國、中國爭奪清潔技術的領導地位。

在德國,汽車行業擁有近80萬名員工,是投資、銷售和出口領域最大的行業。大眾汽車、梅賽德斯-奔馳和寶馬,將在未來幾個月推出數款新電動車型,好證明它們有能力縮小與特斯拉、比亞迪的差距。

對德國電動汽車最大的威脅,出現在美國。去年,拜登政府發布《通脹削減法案》,以價值370億美元的清潔技術補貼吸引電動汽車供應商。瑞銀分析師表示,有關電池的稅收抵免如此慷慨,以至于美國有可能成為世界上最賺錢的電池生產地點。今年1月以來,北美相關投資高達28億美元,而歐洲本土電池初創公司—瑞典Northvolt,正考慮放德國的“鴿子”,跑到北美進行“擴張”。

德國不會完全錯過電動化潮流。中國寧德時代是全球最大的電動汽車電池制造商,已在德國東部城市埃爾福特建立第一家歐洲電池工廠,日前投入生產。大眾汽車在薩爾茨吉特建造了一家電池工廠,每年能生產40千兆瓦時的電池,足以供約500萬輛電動汽車使用。

至于德國在對華競爭方面的“沉默”,也沒能保持太久。即使中國已連續第六年成為德國最大的貿易伙伴,德國聯邦政府還是在7月13日通過首個“全面對華戰略”。戰略中提到,將與中國進行“系統性競爭”,減少對華經濟依賴的必要性。

未必“翻云覆雨”

歐盟的貿易保護,靠“正反”兩手“翻云覆雨”。

“正”的一面,如今年2月提出《歐盟綠色協議工業計劃》,以提高歐洲“凈零工業”的競爭力為旗號,推廣“歐洲標準”,發揮相當于美國《通脹削減法案》“肥水不流外人田”的效用。“反”的一面,如一系列類似于“雙反調查”的貿易防御工具,用投資審查、反脅迫工具、針對性標準,來阻止國外的“不公平”貿易行為。

“正”手,是歐洲近半個世紀“綠色革命”的戰略延續。“反”手,則是俄烏戰爭、經濟貧乏大環境下的短期問題所致—各國財力有限,新能源領域的補貼也日益減少,需要“出此下策”。

英法德三大老牌工業國中,英國去年取消了所有的新能源補貼,政府把資金從補助消費者購買汽車轉移到建設充電網絡上。德國取消了PHEV(插電式混合動力汽車)的補貼,并且預計到明年年初,針對售價低于4萬歐元的純電汽車,將補貼從4500歐元降至3000歐元。法國的補貼則從6000歐元減少到今年的5000歐元。歐洲新能源車滲透率最高的挪威,也不再對所有新能源車免稅,高于50萬挪威克朗的新能源汽車被增收增值稅。

作為傳統燃油車企的大本營,歐盟自身的發展不平衡已很明顯。當新能源的推進阻力增大,矛盾只能向外轉移—一致對外的“環保政治”成為“團結”歐盟的共識。

美國對中國汽車征收27.5%的進口關稅,《通脹削減法案》還專門針對中國供應鏈作出限制;而歐洲對中國車輛的關稅稅率是10%,補貼也適用于進口汽車和卡車。故中國電動車企近來熱衷于卡位歐洲。

2022年以來,歐盟輪值主席國分別為法國、捷克、瑞典和西班牙。四個國家的汽車產業都具備傳統優勢,貿易保護力度更強。2023年7月1日起,西班牙擔任歐盟輪值主席國。首相桑切斯近日介紹了該國任期內的優先事項:將重振歐洲工業,把推動歐洲“再工業化”作為重要目標之一。

再工業化、“綠色協議”、“雙反調查”和“環保政治”,與歐盟近年的整體戰略一致。法國,而不是德國,關于歐盟發展的政策主張,正在更多變為歐盟的實際政策。通過將歐洲塑造為“大號法國”,法國獲得了在全球擴大影響力的“阿基米德杠桿”。

在歐洲,和法國“唱反調”的一般多為“新歐洲”國家。作為“跨大西洋派”的堅定成員,波蘭、立陶宛等“新歐洲”國家,希望歐盟和美國建立更緊密的聯盟,而不是大談“歐洲自主”。但法國與“新歐洲”國家的分歧多體現在軍事和防務層面,在討論中國“經濟威脅”時區別不大。

中歐經貿關系尚有一個懸而未決的核心問題:中歐全面投資協定。談判七年,擱置兩年多,前景未明,它甚至沒有出現在4月和馬克龍一同訪華的馮德萊恩的議程中。

不過,中國光伏產業曾遭遇的“雙反調查”,此刻值得電動汽車行業深思。2012年,歐盟對從中國進口的太陽能電池板發起反傾銷和反補貼調查,并于次年開始加征關稅,引發中國的“行業地震”。十年過去,2022年中國光伏產品產值和出口創下新高,歐洲仍然是最重要的出口市場,占出口總額的一半以上。

“貿易轉投資”,也是繞開“雙反調查”的常見方式。上汽集團計劃在歐洲選址建設電動汽車工廠,可能是第一家在歐洲建整車廠的中國自主品牌。根據咨詢公司“榮鼎”的報告,中國公司2022年向歐洲電動汽車生態系統投入24億美元,占中國對歐陸直接投資的一半以上。

當下整車生產領域“五強”中,歐盟、日本、韓國都是順差大戶,本土市場穩定,海外市場占有率也高。但歐盟相對“散裝”,不像日韓都是單一國家。而不管德法等歐盟成員國與中國車企是利益嵌合還是齟齬不斷,激烈的汽車產業競爭和“環保政治”,都將深刻影響中歐的共同利益與戰略合作。