《信托法》信義義務規則司法適用“弱勢”困境的實證分析

唐儀萱 劉琦

受信托契約論、合同審判思維等影響,“信托本質是一種合同關系”、“信托合同可以準用民法典委托合同規則”等觀點受到追捧(1)王利明《信托合同與委托合同的比較》,《暨南學報(哲學社會科學版)》2019年第4期,第26-27頁。,從而導致《信托法》在司法實踐中呈現出尷尬局面。《信托法》、信義義務在司法實踐中被《合同法》(包括《民法典》合同編和《合同法》的合同規則)(2)《民法典》于2021年正式實施,截至2021年10月,“北大法寶”僅有1份信托糾紛裁判文書援引《民法典》,且因所涉法律事實均發生于《民法典》實施前,最終并未適用《民法典》。因此,本文統計數據均來源于《合同法》。、合同誠信與合同義務等替代適用,信托糾紛法律適用中合同法化傾向嚴重,由此帶來信托立法目的落空、信托優勢發揮受限、民事信托被忽視、司法裁判混亂無序等問題。但信托不是合同,信義義務也不是合同義務,信托糾紛應首先適用《信托法》,《合同法》只能居于次位。當前研究多從立法論視角提出信托制度的完善對策(3)學界多聚焦于《信托法》本身之不足并提出相應立法完善觀點。參見:陳雪萍《論我國〈信托法〉對信托有效要件規定之完善——以英美信托法信托有效設立的“三個確定性”要件為借鑒》,《政治與法律》2018年第8期,第134-149頁;文杰《“三權分置”視閾下農地信托法律規則之構建》,《法商研究》2019年第2期,第40-52頁。,有關《信托法》的實證研究不足,即使偶見些許個案研究,也甚少關注信義義務與信義義務規范。事實上,信義義務是信托關系的核心,是信托得以實現的法律保障與倫理保障,彰顯信義義務的法律規范是信托立法的重要部分,是《信托法》區別于他法的關鍵。目前來看,基于《民法典》合同編對《合同法》規則的繼受,《信托法》以及信義義務在《民法典》時期的適用情勢與《合同法》時期相比未有明顯變化,再加上《民法典》新增了遺囑信托,因此,《民法典》時代《信托法》信義義務規則的適用困境亟須改善。本文立足于信義義務,結合實證數據,對《信托法》司法適用“弱勢”困境的歸因進行研究,從立法、司法、文化層面,探討改革進路,以期發揮《信托法》信義義務規則的應有作用。

一 《合同法》對信托信義義務替代適用的情勢嚴峻

(一)《合同法》在信托糾紛中的適用優勢明顯

截止到2021年10月,筆者在“北大法寶”司法數據庫“信托糾紛”案由下,檢索到適用《信托法》或《合同法》的裁判文書(包括判決書和裁定書)數量為300份,其中單獨適用《合同法》的裁判文書共計105份,占比35%;單獨適用《信托法》的裁判文書數量不足適用《合同法》的一半,僅47份,占比16%;同時適用《信托法》與《合同法》的數量最多,共計148份,占比高達49%。在這148份裁判文書中,在“裁判依據”部分,《合同法》排序位置優先于《信托法》的共計75份,占比超過一半,為51%;《信托法》排位優先于《合同法》的數量為57份,占比38%。除此之外,還有9份裁判文書在“法院認為”部分援引《信托法》,但僅以《合同法》作為裁判依據(4)上海金融法院(2018)滬74民初391號民事判決書、上海金融法院(2018)滬74民初239號民事判決書、上海市浦東新區人民法院(2018)滬0115民初89308號民事判決書、北京市朝陽區人民法院(2016)京0105民初15719號民事判決書、北京市朝陽區人民法院(2016)京0105民初15707號民事判決書、北京市朝陽區人民法院(2016)京0105民初11766號民事判決書、重慶市渝中區人民法院(2018)渝0103民初26333號民事判決書、新疆維吾爾自治區高級人民法院(2017)新民初1號民事判決書、最高人民法院(2016)最高法民終664號民事判決書。,6份僅在“法院認為”部分援引兩法且《合同法》優先(5)四川省高級人民法院(2019)川民申3847號民事裁定書、四川省高級人民法院(2019)川民申3851號民事裁定書、四川省高級人民法院(2019)川民申3849號民事裁定書 、四川省高級人民法院(2019)川民申3848號民事裁定書、四川省高級人民法院(2019)川民申3850號民事裁定書、四川省高級人民法院(2019)川民申3852號民事裁定書。,還有1份不認為是信托糾紛(6)河南省洛陽市西工區人民法院(2020)豫0303民初5559號民事判決書。。可以看出,在信托糾紛中,相比單獨適用,法院更熱衷于兩法并用。而單獨適用時,法院往往更愿意適用《合同法》來處理信托糾紛。總之,就《信托法》與《合同法》的整體適用情況而言,《信托法》不僅在被援引總量和單獨被援引數量上少于《合同法》,且在被援引位置上也放在《合同法》后面。此結論也與學界之前的實證研究結果一致(7)楊秋宇《〈信托法〉合同法化適用傾向及其應對》,《湖南農業大學學報(社會科學版)》2018年第6期,第69-70頁。。因此,可以看出,《信托法》司法“弱勢”地位確實存在。由此引發的疑問是,此種 “弱勢”現象是否是以《合同法》彌補《信托法》立法不足的無奈之舉?筆者進一步對《合同法》在信托糾紛中被高頻援引的條文展開分析。

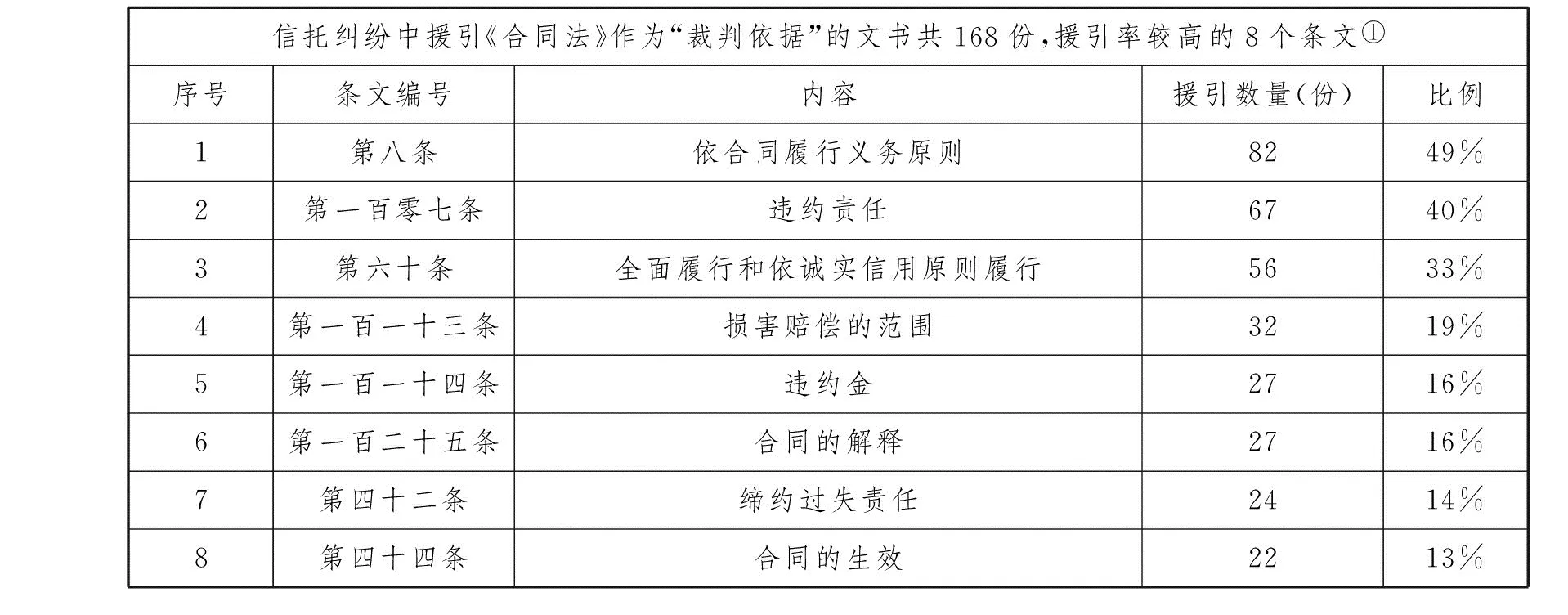

不得不承認,部分法院選擇適用《合同法》確是基于《信托法》規則缺失的無奈之舉。比如,就受托人責任承擔與救濟方式而言,《信托法》僅在第二十二條授予委托人撤銷權,在第二十五條進行了原則性規定等,缺乏對受托人責任承擔的具體規定。再比如,《信托法》亦未對信托免責條款效力問題進行規定。在“××信托有限責任公司等營業信托糾紛二審”民事判決書中就寫有“×××與××信托公司簽訂的《信托合同》并未就上述具體違約行為應當承擔的責任進行明確約定,《信托法》中亦無關于案涉違反信托受托人義務情形應承擔責任的特別規定”的表述,最后法院不得不選擇援引《合同法》第一百三十三條(《民法典》第二百二十四條)進行裁判(8)北京市第三中級人民法院(2018)京03民終13860號民事判決書。。同樣的情形還出現在“×××與××管理有限責任公司等營業信托糾紛”的判決書中(9)北京市西城區人民法院(2019)京0102民初38183號民事判決書。。但是,立法不足是否就是造成《信托法》信義規范適用“弱勢”的唯一因素呢?如表1所示,在信托糾紛案由下,適用率較高的《合同法》條文有第八條、第四十二條、第四十四條、第六十條、第一百零七條、第一百一十三條、第一百一十四條、第一百二十五條(10)導致《合同法》第四十二條、第四十四條以及第一百二十五條使用率高的一個重要因素是“系列案件”對于數量統計的影響,此處“系列案件”主要指法院集中上傳同一訴訟內容、同類訴訟請求、一方當事人眾多的一批案件。。其中,第八條、第六十條和第一百零七條這類一般性規定的適用率最高,而《信托法》中均有與之類似的規定,比如《信托法》第五條、第二十五條。這表明,《信托法》的立法缺陷可能并非影響法院選擇的唯一因素,否則援引率較高的條款應該是《信托法》中未明確規定但是《合同法》中有所涉及的義務履行、責任承擔等相關條款,而非《信托法》與《合同法》相似的一般性規定。學界所主張的準用《合同法》規則以應對《信托法》立法不足之法律適用困境的對策措施(11)王利明《信托合同與委托合同的比較》,《暨南學報(哲學社會科學版)》2019年第4期,第32頁。,并未在司法實踐中得到直接證明。因此,《信托法》的立法不足不能作為解釋法院信托糾紛解決機制合同法化傾向嚴重的唯一因素,還需繼續挖掘其他原因。

表1 信托糾紛中《合同法》援引率情況

(二)信義義務的合同法化傾向嚴重

1.信義義務條款被合同法誠信條款取代

考量《信托法》的司法適用現狀,離不開對信義義務條款的實證分析。作為信托關系核心的信義義務,所體現的“誠實”與“信任”是信托制度蘊含的基本思想(12)能見善久《現代信托法》,趙廉慧譯,中國法制出版社2011年版,第4頁。。我國立法也存在將誠信、忠實與勤勉并列的做法。在價值理解上,可以將信義義務,尤其是注意義務類比誠實信用原則(13)徐化耿《信義義務的一般理論及其在中國法上的展開》,《中外法學》2020年第6期,第1582頁。。《合同法》第六條(《民法典》第七條)、第六十條(《民法典》第五百零九條)、《信托法》第五條、第二十五條均對誠實信用原則作了規定,其中《信托法》第二十五條亦是信義義務的總括性條款。因此,本文在兩法相似規范中選擇最能體現信托基本思想的誠實信用原則條款的被援引情況進行統計分析。

在“信托糾紛”案由下,檢索到援引誠實信用原則條款的裁判文書共116份,其中,援引《合同法》第六十條的裁判文書共計56份,占比48%,援引《合同法》第六條的為20份,占比17%,兩者共計占比65%;而援引《信托法》第五條的裁判文書為28份,占比24%,援引《信托法》第二十五條為11份,占比10%,共計占比34%;除此之外,還有1份援引《民法通則》第四條誠信原則。可以看出,即使《信托法》有直接規定,法院也更愿選擇《合同法》的規定(14)參見:河南省洛陽市中級人民法院(2019)豫03民初135號民事判決書、湖南省益陽市赫山區人民法院(2015)益赫民二初字第1614號民事判決書、吉林省長春市朝陽區人民法院(2014)朝民初字第1745號民事判決書等。。但是,合同誠信與信義義務兩者并不等同,法院如此援引《合同法》第六條有法律適用錯誤之嫌。

2.信義義務被視為合同義務

如后文所述,信義義務作為《信托法》的道德基礎和規范力量,有別于合同義務(15)孫弘儒《受托人信義義務的弱化及其反思》,《法治社會》2020年第6期,第109頁。。但在我國司法實踐中,存在不少錯誤理解信義義務與合同義務的情形,甚至以合同義務取代信義義務。例如,在“山東省××信托股份有限公司、×××信托糾紛再審審查與審判監督”一案中(16)山東省高級人民法院(2020)魯民申8571號民事裁定書。,法院就通過對最能體現信義義務的《信托法》第二十五條說理,得出“故原審依據上述事實依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條的規定所作出的判決適用法律并無不當”的結論。可以看出,在實踐中部分法官未能將信義義務與合同義務清楚區分,或者即使知道兩者存在差異,也更愿意將信義義務視作合同義務而便宜行事。若不加限制,信義義務或將被合同義務“吞噬”。

事實上,信義義務作為信托關系的核心,具有履行的高標準與嚴格性。若不能將其與合同義務進行區分,那么信托制度得以持續發展的優越性可能會喪失,信托制度強大而鮮活的生命力或將喪失。

3.《合同法》免責條款規則被用以規避信義責任

信托免責條款為受托人逃避信義義務與法律責任開辟了“綠色通道”(17)廣義上信托的免責條款主要分為四類:受托人法律責任的免除、義務的限制、權利的擴張以及從信托財產中獲得補償。狹義的免責條款主要是指受托人法律責任的免除。參見:朱圓《論信托免責條款的法律效力》,《法學》2019年第9期,第44頁。。信托契約論者視信義義務為任意性規范,在此基礎上,限縮受托人義務、擴大受托人權利成為弱化信義義務的他種置換形式(18)孫弘儒《受托人信義義務的弱化及其反思》,《法治社會》2020年第6期,第110頁。。我國當前并未對信托免責條款效力予以規定,因而在司法實踐中,通常援引《合同法》第五十三條認定信托的免責條款效力。換句話說,在信托糾紛實踐中,只有故意和重大過失造成的損失才被視為無效豁免,而擴大受托人權利,限縮受托人義務的規定則通常被認為是有效的基于意思自治的約定。在“×××與國際信托有限公司營業信托糾紛二審案中”(19)北京市第二中級人民法院(2020)京02民終7486號民事判決書。,法院僅對擴大受托人權利并限縮委托人權利的避險條款是否屬于《合同法》規定的格式條款進行認定,若被認定為非格式條款,即認可該條款的效力,而對于免責條款內容是否違反信義義務的強制性規定不作過多審查。這種直接援引《合同法》免責條款、不考慮信義義務的強制性的裁判思路,其實是減弱了對受托人義務的歸責,不利于信托目的的實現。

綜上所述,在司法實踐中,《信托法》被本應處于補充適用地位的《合同法》“越俎代庖”,尤其是作為衡平法核心的信義義務,是實現信托價值安全與效率的平衡杠桿,在實踐中卻整體式微,適用頻率不及誠信條款,其本身也常被視作合同義務。可以說,《信托法》信義義務的司法適用不足、信托糾紛司法路徑合同法化傾向嚴重等問題對于信托制度的本土化發展埋下嚴重隱患,《合同法》對信托信義義務替代適用的情勢在《民法典》時代依然嚴峻,是《民法典》背景下亟待解決的問題。

二 《信托法》信義義務規則司法適用“弱勢”的歸因

(一)《合同法》思維的慣性

法院對受托人信義義務的履行和責任承擔等問題傾向于適用《合同法》,在很大程度上是合同法思維的慣性使然。這種思維慣性的養成,既有《合同法》頒布時間早、合同糾紛體量大等外在因素,又有《信托法》在我國有著特殊移植背景的內在因素。一方面,在英美法系,信托是先于合同產生的。而我國的信托制度晚于合同制度誕生,《信托法》亦晚于《合同法》頒布。另一方面,實踐中大量的合同糾紛案件使審判人員鍛煉出一套高效、實用的合同審判模式。“契約”、“意思自治”、“違約責任”等合同法思維逐漸固化,甚至對合同法治理路徑產生依賴。據不完全統計,截止到2021年10月,“北大法寶”數據庫共收錄870份被人民法院歸為“信托糾紛”案由的裁判文書。而僅2021年各級法院受理的一審民商事案件數量就超過1500萬件,信托糾紛案件的數量之少可見一斑。在此情形下,包括律師、法官在內的各方法律工作者對信托司法實務都相對生疏。相較于不夠了解的舶來制度,法院選擇更為安全且熟悉的《合同法》規范作為治理路徑就不難理解了。

但是,更值得思考的是,信托法審判思維為什么無法形成?信義義務在信托實務中為什么不能得到廣泛的認可與適用?信托文化以及信義觀念的缺失是否才是《信托法》審判思維無法形成的內在動因呢?關于此點,是存在一定可能性的。衡平法是“信托之母”,衡平法理創造了信托概念,構筑了信托理念,可以說,沒有衡平法就沒有信托的誕生。相應地,作為衡平法靈魂的信義義務,在缺乏衡平法土壤的法律體系中,勢必繼受困難。法律移植從本質上看是不同法律文化之間接受與排斥、借鑒與學習的關系,因此存在著文化適應的問題(20)李麒《法律移植與文化適應:基于非法證據排除的實踐分析》,《政法論壇》2016年第5期,第117頁。。同時,法律文化具有民族性。法律的移植與繼受并不是簡單地對法律制度、法律規則的植入與鑲嵌,而是重視與傳統文化、制度的協調互動、有機融合。信義觀念作為來自英美法系的異質文化,大眾對其認可缺乏足夠的文化心理支撐。信義義務在移植過程中未與我國傳統文化有效銜接,沒有形成中國法律文化體系良好繼受的內核(21)王瑩瑩《信義義務的傳統邏輯與現代建構》,《法學論壇》2019年第6期,第28頁。,難以真正形成更廣泛、更深入的文化傳播力。因此,從文化角度出發,這或許是司法審判機關更愿意適用《合同法》與契約誠信而非《信托法》與信義義務的原因之一。

(二)相似概念邊界的模糊

1.信義義務與合同義務

為什么法院在處理信托糾紛時更多地適用《合同法》?一個重要原因是未能厘清信托與合同(22)信托與合同的區別主要有以下六點:一是功能不同,在由合同產生的債權債務關系中,債務人以其全部財產作為責任財產,擔保債的履行,而信托則實現了資產隔離功能,信托財產具有獨立性;二是義務標準不同,相較于合同義務,信義義務有更高的道德要求;三是救濟方式不同,返還獲利是違反信義義務的獨特救濟方式;四是法律構造不同,合同是關于雙方當事人的協議,強調合同的相對性,而他益信托存在三方當事人,不符合合同構造,并且,《信托法》以強制性規定為主,而《合同法》以任意性規定為主;五是對價支付要求不同,除了營業信托外,民事信托并不需要支付合同意義上的對價;六是對財產的轉移要求不同,典型信托的特征之一便是信托財產的轉移,而合同對財產是否轉移不作要求,甚至合同內容可與財產無關。我國《信托法》雖然使用了“委托給”的表述,但結合全文分析,依然表達了信托財產轉移的意思。參見:張淳《信托合同論——來自信托法適用角度的審視》,《中國法學》2004年第3期,第95頁。,尤其是信義義務與合同義務的關系。不可否認,“信托契約論”在某種程度上對于營業信托的發展具有積極作用,“契約自由”、“意思自治”等思想對于信托權利義務的確定起到有力的支撐作用。但是,法律不應過度追求簡單化和功利性,畢竟,法律不是簡單的理性塑造結果,而是萌芽于特定的歷史與民族生活之中。因此,在對《信托法》的移植中,必須認識到并承認信托并非合同的前提(23)周小明《信托制度的比較法研究》,法律出版社1996年版,第96頁。。在此基礎上,辨明信義義務與合同義務對于改善《信托法》與信義義務規則的司法適用困境具有正本清源的作用。

我國的信托制度晚于合同制度誕生,受大陸法系的立法學說影響,信義義務的傳播廣度與理解深度都遠低于合同義務,甚至出現前文所述的信義義務被視作合同義務的情形。事實上,兩者絕不等同。其一,兩者的標準與要求不同。信義義務強調利他,而合同奉行利己。合同當事人不需要刻意促進相對人利益,也不需要以追求自身利益的同樣標準維護相對人利益。信義義務的受托人則可能為了信托的順利履行承擔額外的、沒有預料到的負擔(24)陶偉騰《基金托管人之義務屬性辨析:信義義務抑或合同義務?》,《南方金融》2019年第10期,第94頁。。信義義務高標準的道德要求是支撐典型信托形象的堅固力量。其二,義務發生的根據不同。有人堅持信義義務的合同路徑是因為信義義務在某種程度上可以通過合同加以修改,并由此得出“信義義務必然是合同(合意)的產物”的結論,但該觀點明顯存在漏洞,是合同分析方法的擴大化。一項義務可以通過當事方的合意加以修正,并沒有表明它是如何產生的。就如侵權法中的注意義務能夠被合同加以修改、排除,但并不代表該注意義務是由合意產生(25)陶偉騰《信義義務的一般理論研究》,華東政法大學2020年博士學位論文,第103頁。。因此,受托人的義務雖然可以通過合同約定,但是需要法定標準來衡量。信義義務本質是法定義務,是不可減免的核心義務(26)部分信義義務規則的具體要求與內容不夠清晰,當事人可以通過約定方式予以明晰,但該約定不能突破信義義務的本質,不能隨意以及無限度地削減。參見:趙廉慧《作為民法特別法的信托法》,《理論前沿》2021年第1期,第73-74頁。。我國《信托法》第二十五條規定的忠實義務、第二十九條規定的分別管理義務、第三十條規定的親自執行義務等均為法定義務。與此相對,合同義務主要表現為約定義務,在充分尊重意思自治的原則下,當事人可以約定任何不被法律、行政法規禁止的權利、義務內容。

2.違信責任與違約責任

違信責任,也稱為信義責任,是信義義務的當然延伸,是信義義務不可或缺的一部分。因此,對信義義務與合同義務兩者的區別探討不能忽視違反義務所招致的責任。首先,兩者的歸責原則不同。原則上,違約責任屬于無過錯責任,而信義責任屬于過錯責任。信托受托人可以通過證明其對信托財產的損失不具有過錯,從而免于承擔相應責任。其次,兩者的救濟方式不同。信托責任的救濟方式不僅包含損害賠償、恢復原狀等違反合同義務也具有的救濟方式,還包含更為獨特的違反禁止獲利規則時的歸入權救濟,即《信托法》第二十六條第二款的規定。不以損害發生為前提、以利益取得為基礎的歸入權,在處理“利益”大于“損失”的情形上,能夠一掃傳統民法規則的無力感。可以說,這種更為“嚴苛”的新型救濟方式是對信義義務更高要求與標準的責任反饋,同時也彰顯了信義義務與合同義務的不同。

3.信義義務與合同誠信

除上述區別以外,信義義務與合同誠信的邊界模糊對于《信托法》信義規則司法“弱勢”有重要影響。發端于英美的信義義務是衡平法的靈魂,起源于大陸法系的誠實信用原則,在某種程度上也體現衡平性,因為衡平強調的是一種誠信、公正與良心的法律理念,良心與正義是其內核(27)薛張敏敏《衡平法“良心”司法傳統的過去、現在與未來——一種基于近現代衡平司法風格的觀察》,《河北法學》第2017年第8期,第136頁。。正是由于兩者之間存在的這種相似性,實務中才出現選擇《合同法》中的誠信原則,而非《信托法》上的信義義務的情形。

但是,認同相似性并不意味著對差異的忽視,兩者之間的區別主要體現為以下三點。其一,態度傾向不同。合同法中的誠信是一種契約誠信,主要強調的是在交易中,在不損害他人利益的情形下追求自身利益的最大化。而信義義務的核心——忠實義務可以分為積極義務和消極義務兩方面。積極義務經歷了由“唯一利益”向“最佳利益”的學說轉變(28)“唯一利益”的意思是受托人只能以受益人的利益為唯一的利益,“最佳利益”是指受托人的行為必須符合受益人的最大利益。參見:徐化耿《信義義務的一般理論及其在中國法上的展開》,《中外法學》2020年第6期,第1577-1578頁。;消極義務則強調受托人不能與受益人的利益發生沖突(29)Tamar Frankel, Fiduciary Law (New York: Oxford University Press, 2011), 108.。合同誠信與信義義務相比,前者強調“不打擾他人”,后者強調“為他人服務”;前者相對消極,后者更為積極主動。其二,注意程度不同。信義義務的謹慎義務要求受托人以“善良家父”的標準辦理信托事務。而體現合同誠信的注意義務則僅是以一般人應在交易中所具有的注意能力為限。信義義務對受托人的要求明顯比合同誠信要求更高。其三,信任基礎不同。信義義務蘊含的信任更多的是普遍信任,而合同誠信所蘊含的信任則更多的是對法律強制力的信任,即系統信任(30)普遍信任是指對他者、對一般社會、對天下人的信任;系統信任是指對法律系統、制度系統、規則系統的信任,本質上是對社會秩序的信任。參見:季衛東《法治與普遍信任——關于中國秩序原理重構的法社會學視角》,《法哲學與法社會學論叢》2006年第1期,第158頁。。兩相比較,信義義務對信任要求更高。

(三)信義義務規范粗疏

法律始終以其規范清晰的表現形式引導人們的行為,從而促進社會秩序的構建。我國信托立法存在相關規定內在混亂、信義義務及違信責任規則缺失的現狀,因此,無論其立法初衷如何,都必然導致法律指導功能的弱化。即使信托立法不足并非《信托法》信義義務規則司法適用“弱勢”的最主要原因,不可否認的是,信托立法粗疏也是信托司法困境出現的原因之一。

1.我國立法并未對“信義義務”等規范術語進行確認

雖然部分學者認為《信托法》以列舉的方式對信義義務進行了確認,但是這只能說明少量條款滿足信義義務的內涵要求。《信托法》事實上并未使用“信義義務”、“忠實義務”等術語(31)《公司法》第一百四十七條 “董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程,對公司負有忠實義務和勤勉義務”中有使用“忠實義務”、“勤勉義務”法律術語,被普遍認為這是信義義務在《公司法》上的體現。。規范術語的立法缺位,在某種程度上增加了信義義務與合同義務、合同誠信之間的區分難度,致使信義義務在司法實踐中也處于沉默狀態。

2.我國信義義務的法律條款規定存在邏輯主次不分、法律性質不明、輪廓和內涵模糊不清等問題(32)王瑩瑩《信義義務的傳統邏輯與現代建構》,《法學論壇》2019年第6期,第28頁。

信義義務的概念和內涵并未得到明確界定。忠實義務與注意義務兩者關系的聯結與區別亦未體現,致使信義義務整體呈現碎片化、邏輯性弱等特點。

3.《信托法》對信義義務和違信責任的具體規則設計不足

相較于英美法國家信義規范的成熟與豐富,我國體現信義義務的法律條款數量少且分散。《信托法》中第二十五條、第二十六條、第二十七條、第二十八條是對忠實義務的體現,第二十九條、第三十條、第三十三條、第三十四條、第五十八條則歸屬注意義務的范疇(33)周小明 《信托制度: 法理與實務》,中國法制出版社2016年版,第277頁。。其中,不少信義義務規則設計目前還停留在框架階段,缺少實質內容的填充(34)田豐雷《論我國信托受托人告知義務的立法完善——以美國〈統一信托法〉為鑒》,福州大學2014年碩士學位論文,第10頁。。例如,作為信義義務之一的告知義務,是對委托人知情權的法律保障,能有效減少受托人利用信息優勢所導致信托關系中受托人權利義務不相匹配、受益人利益受損的結果發生(35)“受托人權力”是指受托人依照信托文件或根據信托目的在信托財產管理、信托事務處理及投資等事項上所享有的權限。權限是法律所確認的當事人意思范圍,與權利相近,但未達到權利的程度。參見:于朝印《信托合同視閾下的信托受托人權力》,《東岳論叢》2017年第4期,第171頁。。《信托法》第三十三條對告知義務予以規定,但是其中不乏問題,比如,對記錄的詳略規定不明確以及每年一次的報告義務能否突破?同時,《信托法》缺乏對違信責任的具體規定,脫離責任束縛的權力將被濫用,沒有規定對應責任承擔的義務形同虛設。在司法實踐中,法院為了追求權利義務一致的實質公平,不得不求助于《合同法》等,由此加劇了《信托法》信義義務規則司法適用的困境。

4.對信托免責條款效力問題未作規定

學界普遍認為,擴大受托人權利、限制受托人義務的條款屬于廣義的信托豁免條款,實質是轉嫁違反信托的風險。那么,“跛腳”的信義義務還能否發揮最佳作用呢?對于擴大受托人權利的免責條款,若不加限制,擁有完全自主權的受托人則更像是合同當事人,而非信托當事人,常見于“受托人可以他認為合適的方式管理信托財產,擁有絕對的自主權”這類表述(36)在Stacey V. Brach案中,信托文件中含有“管理信托財產的完整權利,如同他擁有絕對的自主權一樣,以他認為合適的方式管理信托財產”的表述。參見:朱圓《論信托免責條款的法律效力》,《法學》2019年第9期,第44頁。。免除或者限制受托人責任的條款,則從減損受益人救濟途徑的角度對信義義務的實際作用進行約束,例如“受托人不因其不當的行為承擔責任,除非是故意損害委托人利益”(37)朱圓《論信托免責條款的法律效力》,《法學》2019年第9期,第44頁。。信托的實質是保障受益人利益獲得,若是不對受托人違反信托行為進行法律限制,而是完全遵循《合同法》的意思自治,則相當于不存在信義義務,信托名存實亡。

總之,合同法審判思維的固化、相似概念之間的混淆以及信托立法本身的粗疏共同導致了《信托法》信義義務規則在司法適用中的“弱勢”。然而,在“信托契約論”觀點的影響之下,在實踐中對此出現了“不置可否”甚至“任意處之”的聲音。這既是對信托立法指引功能的否定,也是對信托制度本質的忽視。《信托法》作為信托專門立法,有其發揮指引信托行為、指導信托裁判的作用,其中所蘊含的信義義務規則也是信托制度的核心要義,是對信托信任關系的回應與保障。功利地追求便宜與效率,忽視不同法律、不同制度的差異,不可避免地會導致司法不公現象的出現:不同法律關系的錯誤認定,委托人、受益人因被降低標準的“信義義務”遭受損害,受托人卻從寬松的義務標準下逃脫責任,等等。因此,面對《信托法》信義義務規則的“弱勢”困境,消極漠視絕不是正確的態度,積極探索改善路徑才是應取之道。

三 《信托法》信義義務規則司法適用“弱勢”格局的改善策略

以信義義務為原點的改革進路,是扭轉《信托法》司法適用弱勢地位的應有之義。

(一)信義規范的立法強化

1.信義義務規范的精細化

第一,《信托法》對“信義義務”規范術語的確認。對信義義務術語的立法確認,能夠為審判指明信義義務的獨特地位與價值,提醒其對信義義務與其他義務、原則的區分,避免法律適用錯誤,損害當事人利益,導致司法不公。

第二,完善信義義務規則設計以及責任承擔方式。我國《信托法》中雖然對受托人的各項義務進行了規定,但多是框架建構,還有較大的解釋空間。一方面,要完善信義義務規則設計。隨著信托業的發展以及立法技術的提升,對信義義務進行精細化規則設計以期減少司法的不確定性具有重要意義。以前文所述的《信托法》第三十三條為例,雖然我國《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》對信托公司的告知義務進行了更為具體詳實的規定,但該辦法僅針對信托公司設立的集合資金信托計劃。因此,在此基礎上,可以參考美國《統一信托法》(38)美國《統一信托法》第八章第十三條詳細規定了受托人告知義務的履行對象、履行時間、履行內容以及受益人的請求權等,“受托人應當使信托的合格受益人合理獲得信托管理的信息以及保護其權益所需的實質性事實。除非當時情形下受益人的要求不合理,否則受托人應當迅速回應受益人提出的獲得有關信托管理的信息的要求”。,確立受托人積極履行告知義務的原則,在“每年定期”的基礎上,增加適時告知、必要告知、主動告知等內容。同時,應對受托人記錄內容進行細化。對于能夠反映受托人關于賬戶收入、支出、向受益人分配的情況以及信托財產的出售、購買和交換等信息應該詳細記錄;對于信托本金和信托收入之間的分配情況應該及時披露等。另一方面,健全違反信義義務的責任承擔方式。仍然以信義義務中的告知義務為例,信息不對稱可能帶來“逆向選擇”與“道德風險”的問題,不利于信托目的的最終實現(39)信息不對稱會造成理財利益的不對稱,因在理財委托前的信息不對稱而造成的風險稱為“逆向選擇”,在理財委托后的信息不對稱而造成的風險被稱為“道德風險”。參見:葉林、黃愛學《論商業銀行理財業務中的信息披露義務》,《法治論壇》2010年第1期,第114頁。。權力的行使必須與責任的承擔緊密相連,有權無責的后果就是權力被濫用,也使法院在司法適用中不得不求助于其他法律法規。因此,需明確受托人違反義務的責任方式。考慮到受托人可能未從違反前述義務中獲利,因此信托特有的歸入權救濟形式無法進行合理嵌入,此時傳統的損害賠償責任具有可采之處。建議增加“受托人違反前款規定的義務的,按實際損失進行賠償,但當事人另有約定的除外”的類似罰則表述,建設困住權力的籠子。

2.無效免責條款識別的嚴格化

關于信托免責條款效力的認定問題,當前多數國家認為豁免“故意或者重大過失”法律責任的免責條款無效(40)美國、蘇格蘭等國對豁免重大過失條款效力持否定態度,而英國1952年《信托法》將信托受托人承擔責任的情形限定為“故意違反信托的行為”,可以看作其對豁免重大過失法律責任的肯定。參見:朱圓《論信托免責條款的法律效力》,《法學》2019年第9期,第47-48頁。。分歧主要存在于豁免“一般過失”法律責任的免責條款是否有效。出于提高信托效率、增強信托活力、減少服務障礙等目的,一些國家把“一般過失”法律責任的免責條款認定為有效。我國對于信托的免責條款效力并未作出規定,學術界對此研究也寥寥無幾。為了更好地解決實踐中粗暴援引《合同法》免責條款、格式條款等規定,立法應增加信托免責條款效力的規定。本文認為,結合我國信托特點,從信義義務的要求出發,應將信托“一般過失”的免責條款認定為無效。

相較于英美法系成熟的信義義務規定,信義義務在中國本就先天不足。若是不對信托免責條款進行合理限制,則脆弱的信義義務可能更難發展。在我國民法理論上,通常認為一般過失就足以否定當事人的誠信、善意,輕微過失則不然(41)張新寶《侵權責任構成要件研究》,法律出版社2007年版,第466-467頁。。據此,受托人的一般過失行為即是其主觀缺乏誠信、善意瑕疵的體現。信托最為重要的義務即是誠信、善意的管理義務(42)汪怡安、樓建波《信托受托人免責條款效力探析——美國法的立場及其啟示》,《盛京法律評論》2020年第1輯,知識產權出版社2020年版,第107頁。。信托不是合同,不能簡單地將《合同法》對意思自治的重視推廣至信托領域。而且,正如前文所言,這里的“誠信”標準本就高于一般意義上的誠信,將信托免責條款的范圍拓展到一般過失,也在一定程度上彌補了信托的信任與合同誠信之間的程度差,與民事一般法僅將無效的財產損害賠償責任免責條款限于故意重大過失的立法宗旨相一致。因此,建議《信托法》增加對免責條款的規定,并認定“一般過失”的免責條款無效。

除此之外,對于擴大受托人權利或者限縮受托人義務條款效力的認定,應該分為兩種情況討論。一是對于寬泛性地擴大權利、限縮義務的條款,原則上應該否認其效力。一方面是因為可能存在信息不對稱,委托人并未完全理解寬泛性免責條款的含義與后果;另一方面是因為寬泛性免責條款會侵蝕并降低信義義務標準,可能導致投機行為產生,降低信托制度價值(43)肖百靈《論信托文件中免責條款的效力——美國法的經驗和國法的借鑒》,《南昌大學學報(人文社會科學版)》2010年第2期,第56頁。。二是針對具體權利義務的免責條款,對于非強制性義務的免除條款原則上應認定為有效,但是,免責條款的內容需保證是清楚明確的,若存在多種理解時,應從最不利于受托人逃避責任的角度進行解釋。

(二)司法識別的二維強化

對信義規范司法適用地位的修正,應當建構以法院為軸心,橫向引入專家輔助人,拓寬法院司法識別能力的來源,縱向加深司法指導,深化法院司法識別能力建設的工作機制,全方位、多角度地提升審判的專業性。

1.加強司法解釋與案例指導工作

事實上,雖然立法修訂能更為根本性地改變信托司法適用混亂的局面,但是構建完善的信托成文法道路布滿荊棘。信托原本是在判例法的基礎之上發展而成的,將不同法系的沖突在信托成文法化的過程中巧妙地化解,需要極高的立法技術。而在現實考量和時間成本雙重因素的制約和影響下,由最高人民法院出臺司法解釋、制定司法指導性文件以及發布指導性案例,可以直接、有效地彌補信托立法之不足,改變信托司法的混亂狀況卻是可期的。

通過發布司法解釋、司法解釋性文件對信托與合同的關系、信義義務的標準等進行解釋,再對受托人、委托人過錯所需承擔的責任、免責條款的效力等問題進行補充、明確,以司法解釋在司法裁判中不容置喙的地位與作用對信托審判的理念與認識進行塑造。同時,發布信托糾紛指導性案例(44)《最高人民法院關于案例指導工作的規定》(法發〔2010〕51號)第7條規定,最高人民法院發布的指導性案例,各級人民法院審判類似案例時應當參照。。指導性案例作為“準法源”,是最高人民法院從制定法中引申和間接獲得的具有弱規范拘束力的裁判依據(45)雷磊《指導性案例法源地位再反思》,《中國法學》2015年第1期,第286頁。。目前,最高人民法院發布的信托糾紛指導性案例數量很少。指導性案例不僅從內容上對信托與合同,信義義務與合同誠信、合同義務的區分作出示范與指引,在審判技巧上也引領法院去學習,減少法官錯判誤判。

2.提升法院審判專業性

信托法律關系復雜,厘清相似概念困難,且時常與股權、資產證券化、投融資、知識產權等結合運用,受托人是否遵守信義義務更成為信托案件中的最大難點。因此,有必要引入專家輔助人制度。在審查受托人的信托財產投資行為是否謹慎有效、是否存在故意或重大過失、是否為受益人最大利益進行投資時,擁有投融資專業知識的專家能夠對投資的組合管理、財務報表、投資表現等進行評估與分析,為法官心證的形成夯實根基。雖然我國專家輔助人制度在資格認定、參訴地位、意見效力等方面存在爭議,但在司法實務中,專家輔助人的意見已經被大部分法官作為證據采納、采信(46)李學軍、朱夢妮《專家輔助人制度研析》,《法學家》2015年第1期,第158頁。。相信通過對專家輔助人必須出庭的規定、雙方意見質詢的保障與完善,法官在“有限采用規則”(47)“有限采用規則”是指某些言詞或實物證據只能為某個限定的目的而被采納為證據。(limited admissibility rule)基礎上,對專家意見的可采性進行判斷,對于提升信托審判的專業性,增強司法識別能力,維護當事人合法權益具有重要意義。

(三)釋法說理推動信義觀念的司法強化

裁判文書是整個司法審判與法官素養的最終呈現,也是改善信義規范適用“弱勢”的關鍵之處。通過加強和規范裁判文書的釋法說理,可以推動信義觀念的司法強化,助力信托審判思維的養成和深化。

1.依據交易習慣與通行學說

《最高人民法院關于加強和規范裁判文書釋法說理的指導意見》(法發〔2018〕10號)(以下簡稱《意見》)強調釋法說理的操作不僅要合法,亦要合理,第七條提出在沒有最相類似的法律規定情形下,法官可以依據習慣作出裁判;第十二條指出交易慣例、通行學術觀點(48)法學通行學說是描述并合法化一種被學界普遍接受且能夠反復指導法律實踐的法學理論。參見:姜濤《認真對待法學通說》,《中外法學》2011年第5期,第933頁。等可作為論據論證裁判理由。

此處以審慎投資義務為例,探討如何通過在釋法說理中引入交易習慣和通行學說以增強審判人員的信義觀念。審慎投資義務作為受托人謹慎義務的關鍵內容,是信義義務在信托投資領域的具體展開,甚至是現代營業信托中受托人的核心義務之一(49)姚朝兵《美國信托法中的謹慎投資人規則研究》,南京大學2011年博士學位論文,第47頁。。因此,審判人員對于審慎投資義務的認識,在本質上是對信義義務的理解與把握。審慎投資義務的重點是“高度謹慎”的認定標準,但《信托法》對此僅有原則性規定,導致審判人員對案件信義義務的認識易出偏差,成為阻礙審判實務認定的重要因素(50)劉雪麗《論我國信托受托人的審慎投資義務》,華東師范大學2021年碩士學位論文,第18頁。。作為信托實踐中奉行的、具有普遍適用性的投資標準,審慎投資人標準屬于交易習慣中的行業慣例(51)“交易習慣”可以劃分為行業慣例以及當事人雙方經常使用的習慣做法,“行業慣例”是“交易習慣”的一種類型而已。參見:王冠璽、盧志強《我國民事交易習慣司法適用及司法解釋的困境與重構》,《社會科學戰線》2019年第6期,第213-215頁。。同時,該學說也成為包括我國在內的不少國家認定審慎投資義務的通行學說(52)陶偉騰《信義義務的一般理論研究》,華東政法大學2020年博士學位論文,第111頁。。目前該標準也被《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》采納,但內容尚須完善。審判人員可引入此標準,結合案件事實論證說理,厘清案件難點,夯實心證根基。如此,便實現了信義義務的審慎投資義務的成功落地,推動了信義觀念的司法強化。

2.融入社會主義核心價值觀

如前所述,審判人員對信義觀念缺乏足夠的文化心理支撐,成為《信托法》信義規范適用“弱勢”的原因之一。事實上,我國存在能夠與信義觀相銜接的傳統文化。其一,我國不乏劉備“白帝城托孤”等體現信義關系、蘊含信義義務的歷史事件。其二,我國的傳統誠信與信義義務具有相似內核。傳統“誠信”通常與“道義”并舉,強調“見利思義”、“先義后利”,即在義利關系中,“信義”相較于“利益”具有優先性(53)武林杰《中國傳統誠信文化的現代性轉化》,《倫理學研究》2016年第3期,第30-33頁。。信義義務的“禁止利益沖突”和“最佳利益”原則與傳統誠信意涵不謀而合,傳統誠信為信義觀念“軟著陸”提供了可能性。

信托發展歷程彰顯出道德誠信向法律誠信轉變的過程。為在當代司法裁判中實現信義觀念的“軟著陸”,應在釋法說理中弘揚社會主義核心價值觀之誠信觀念。《意見》與《關于深入推進社會主義核心價值觀融入裁判文書釋法說理的指導意見》(法〔2021〕21號)中均提出了裁判文書釋法說理需要弘揚社會主義核心價值觀。社會主義核心價值觀中的誠信原則是對傳統誠信觀的時代發展和現代改造。雖然“契約誠信”對于經濟交易具有一定積極意義,但是處于“加速拐彎”式社會轉型期的中國,不能全盤學習建構在理性主義基礎上的西方“契約誠信”文化,否則容易催生極端個人主義傾向,導致市場工具理性的泛濫(54)金建萍《比較視域下誠信價值觀的現代意蘊》,《中國特色社會主義研究》2015年第4期,第81頁。。應以科學理性的態度挖掘傳統誠信的時代價值和現實意義,取其精華、去其糟粕,實現“重義輕利”與“義利統一”的價值整合,使社會主義核心價值觀的誠信原則具有新時代內涵。因此,強調在裁判文書釋法說理中引入中國特色社會主義核心價值觀,不僅有利于信義觀念在中國法律文化體系中形成良好繼受的內核,也有助于加強法官對信托本質、立法目的與精神的理解,增強信義觀念的司法強化,改善合同審判思維固化的現狀。

四 結語

實證表明,當前我國信托糾紛司法判決中存在《合同法》優先適用、無理適用及替代適用的嚴峻情勢,難以釋放《信托法》應有的法律效用,信義義務的特殊性質也未能得到彰顯,致使信托機制運作不暢、屢陷困境。相似概念的混淆、法律本身的缺陷、審判思維的桎梏以及內生動力的缺失,共同導致了《信托法》在當前司法實踐中的尷尬局面。可以說,《信托法》在司法實踐中的“弱勢”是對其落地中國20年來法律功效的部分否定。因為立法目的不只在于規范法律關系,更要落實在司法適用中。究其根本,是在信托制度的法律移植過程中,對信義義務粗放對待所致。信義義務作為信義關系的核心,也是信托制度的靈魂所在。事實上,對信義義務的移植,要關注其背后支撐它發展運行的制度,在本土挖掘適合其發展的土壤,厘清概念分界、完善條文規范。殘缺、單薄的信義義務,無法支撐起信托法律制度的健康運行。總的來說,《信托法》司法適用“弱勢”困境警示我們,在對外來規則進行繼受時,不能全盤搬運,不能否定核心,更不能粗暴地追求簡單化與功利性。基于此,對信義義務進行精細化、嚴格化規范是信托制度落地生根并切實發揮效用的必要基礎,司法識別的強化是方法論上的合理保障,而信義觀念的弘揚與深入人心則是信托長遠發展的核心內蘊所在。只有將立法、司法、信義觀念三位一體共同推進,《信托法》的弱勢地位方能得以修正,信托制度方能順利完成本土化進程,成為我國人民實現財富增值與傳承需要的可靠助力。