區級氣象防災減災體系現狀分析與實踐探索

朱玉璘 鐘晨 任文韜 劉奕麟 邱玥 羅偉

摘要 加強區級氣象防災減災體系建設,切實提高氣象災害防治能力建設水平,是完善市轄區氣象防災減災管理體系,確保各級政府提高防災減災管理工作決策水平和效率的先決條件。通過分析自貢市氣象防災減災工作的開展情況及存在的問題,結合《氣象高質量發展綱要(2022—2035年)》規劃和自貢市經濟社會發展實際,從防御體系建設、防災機制完善、監測系統覆蓋、防災能力提升4個方面,提出了加強區級氣象防災減災體系建設的策略及措施,旨在改善自貢市無氣象主管機構、市轄區氣象災害防御能力薄弱的現狀。

關鍵詞 氣象防災減災工作;自貢市;氣象災害防御體系

中圖分類號:P429 文獻標識碼:B 文章編號:2095–3305(2023)07–0311-03

隨著社會經濟的快速發展,自然災害造成的損失也進一步上升,加之全球氣候變暖,我國極端天氣和氣候事件顯著增加,氣象災害日益多樣化、突發化、極端化,加大了氣象災害防御的難度[1]。因此,加強新形勢、新挑戰下的氣象防災減災工作,是各級政府和氣象部門面臨的新課題。

近年來,多地陸續制定了氣象防災減災的軟、硬件設施建設規劃和目標,但針對區級防災減災體系建設的規劃和理論研究還鮮有報道[2-4]。自貢市管轄4區2縣,除2縣外,市轄4區均未設氣象主管機構,由此造成的氣象防災減災工作機制不完善、保障不充分、服務不深入等問題日趨凸顯。因此,分析了自貢市市轄區氣象防災減災工作現狀與不足,探究了區級氣象防災減災的防御體系建設、防災機制完善、監測系統覆蓋、防災能力提升的策略,旨在提升氣象災害防御能力,科學應對氣象災害,減少人民的生命和財產損失。

1 自貢市主要氣象災害發生情況

自貢市地處東亞內陸,位于四川盆地南部,屬于中亞熱帶濕潤季風氣候區,氣候溫和、四季分明、無霜期長、季風氣候顯著。該市主要氣象災害有:(1)干旱,干旱發生頻率為92%,即“十年九旱”,年內發生2種干旱的頻率為68%,年內發生3種干旱的頻率為26%。(2)暴雨,自貢年平均暴雨日數為3 d,最多可達7 d(1983年)。(3)洪澇,一般發生在6月上旬至9月上旬,以6月下旬至8月下旬最為集中,其發生頻率在30%~40%。(4)大風,出現頻率為2.6次/年,年平均風速1.4 m/s,最多風向為東南風,4—8月大風日數最多。

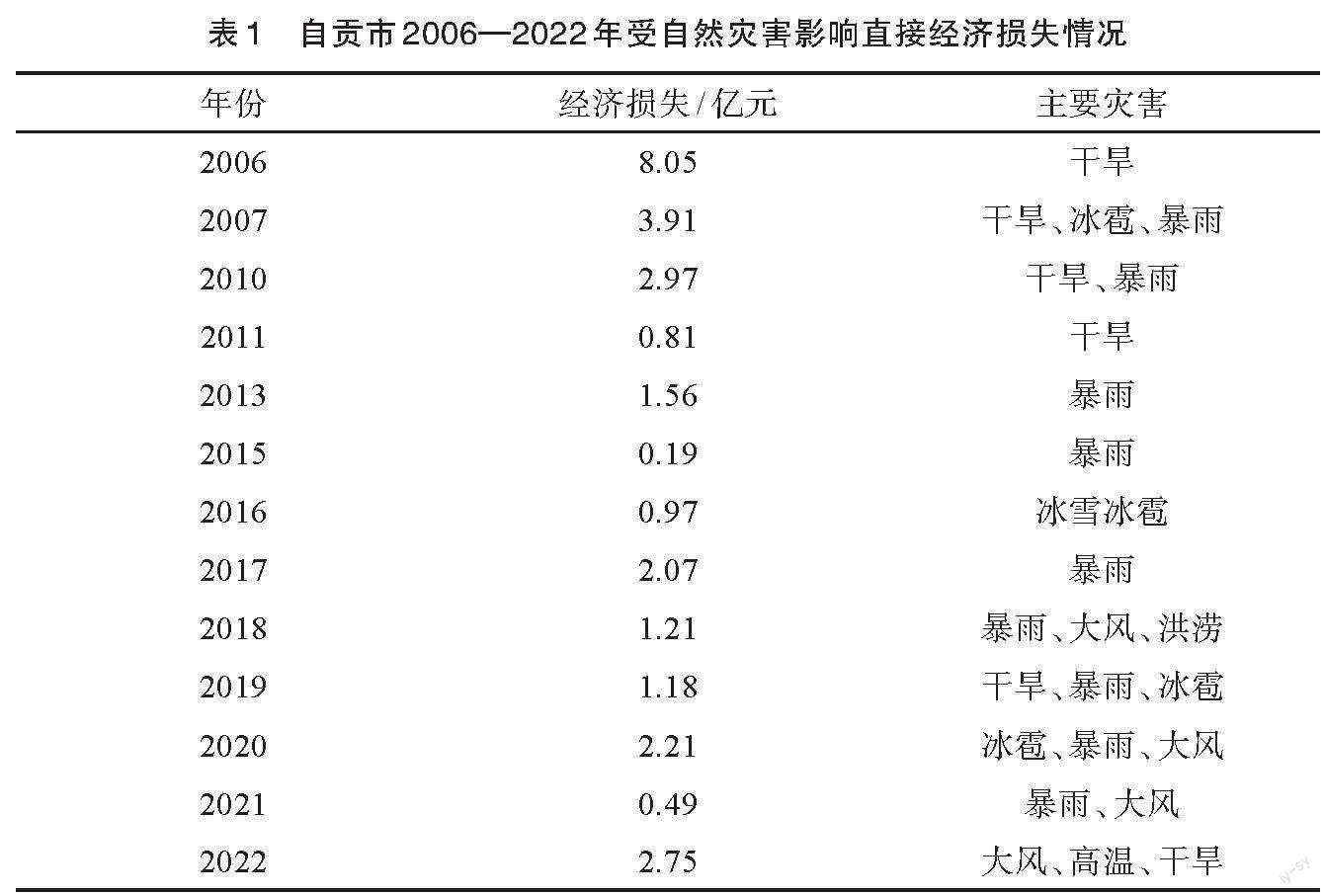

由表1可知,自貢地區干旱、暴雨等各類氣象災害多發、頻發、重發,且交替或疊加發生,氣象災害發生頻率呈上升趨勢,但其所造成的經濟損失總體上呈現出下降趨勢。尤其是2006年的特大高溫干旱與2022年的歷史最強高溫干旱相比,直接經濟損失明顯下降。

2 自貢市市轄區氣象防災減災工作現狀

2.1 區級氣象防災減災監測能力不強

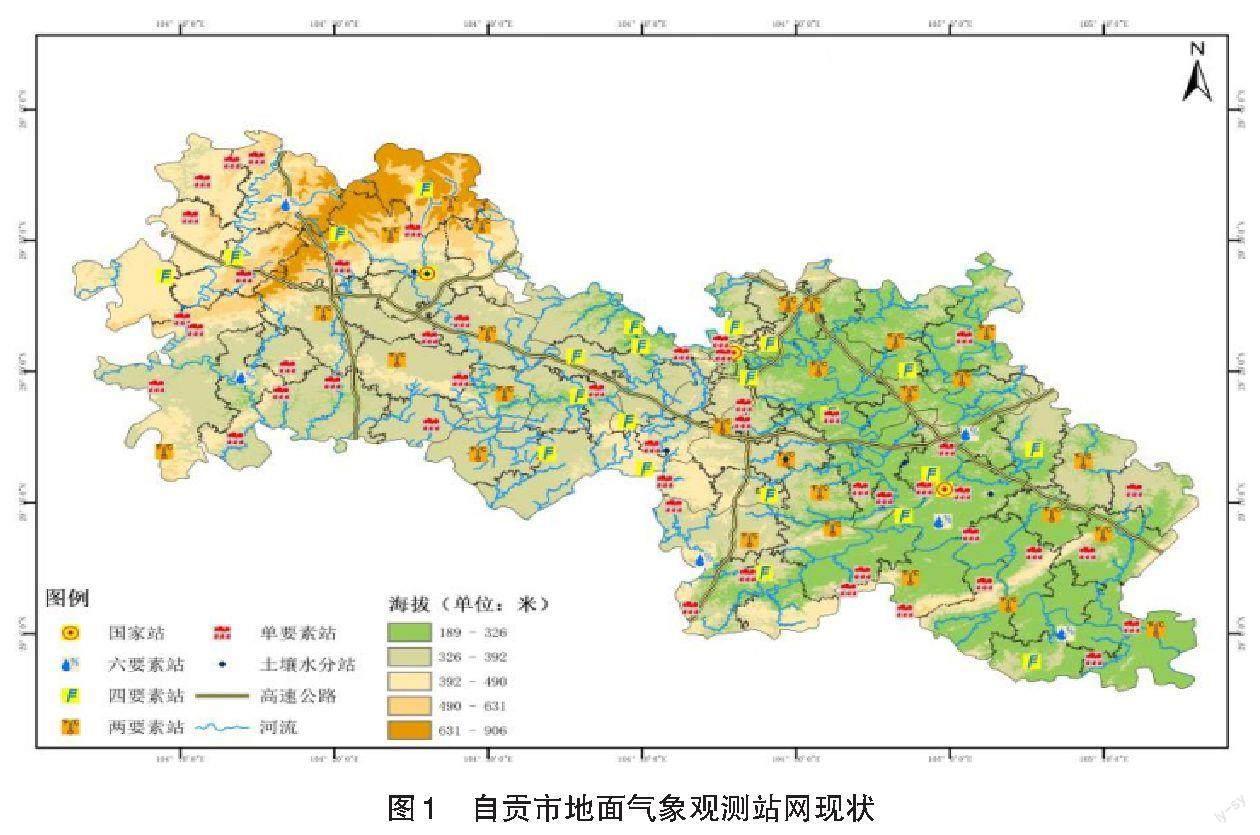

氣象災害的監測預報精細化程度和準確率水平不高,主要表現在以下3個方面:(1)對中小河流、城市內澇和地質災害隱患點的監測站點密度稀疏,監測站點平均間距約為11.9 km。(2)氣象災害要素監測單一,多數為溫度或雨量監測,且含風要素的區域氣象觀測站僅占全市觀測站點的31%,缺乏對大風的有效監測。(3)雷達監測系統尚處于空白,缺乏對冰雹云團和近地面層大氣的有效監測,且受宜賓、自貢海拔差及地形影響,對自貢上空形成1 km左右的垂直低空探測盲區,無法有效觀測中小尺度強對流天氣系統初期生成及發展變化情況,造成對極端災害性天氣的監測預警能力不足,極大降低了自貢市氣象綜合防災能力和氣象服務水平(圖1)。

2.2 區級氣象管理機構不健全

《氣象災害防御條例》第五條規定“地方各級氣象主管機構和縣級以上地方人民政府有關部門應當按照職責分工,共同做好本行政區域的氣象災害防御工作”。而由于自貢市所轄4區均未建立區級氣象主管機構,使得區級氣象單位的行政屬性和對于氣象災害防御的公益屬性被忽略,不夠重視區級氣象機構的建立和部門編制,導致區級氣象防災減災體系一直無法建立,氣象災害或重大突發事件發生時,反饋渠道不暢通,黨委政府不能及時上傳下達信息災情信息,極大降低了減災防災工作的針對性、及時性和高效性。

2.3 區級氣象災害防御責任落實不到位

部分區級政府和部門不了解自身應承擔的氣象災害防御風險責任,不清楚氣象防災失責所會面臨的法律責任,政府和部門簡單地將氣象災害防御等同于應急救援,忽略了“以防為主、防抗結合”的原則,導致氣象災害防御規劃在區級政府和部門未得到有效實施,人工影響天氣作業管理工作出現缺失,精細化農業服務氣象對“4+4”產業體系發展的支撐作用不足,傳遞渠道也存在不暢通的問題。

2.4 財政保障投入有限

按照《中華人民共和國氣象法》《氣象災害防御條例》規定:“縣級以上人民政府應當加強對氣象災害防御工作的組織、領導和協調,將氣象災害的防御納入本級國民 經濟社會發展規劃,所需經費納入本級財政預算”。目前,氣象防災減災的保障機制不完善仍是區級氣象防災減災的重要限制因素,受地方財力所限,區級氣象防災減災財政保障機制還未健全,區級氣象防災減災工作保障度低,一定程度上影響了防災減災工作成效。

3 區級氣象防災減災體系的發展與探索

3.1 強化氣象災害防御體系建設

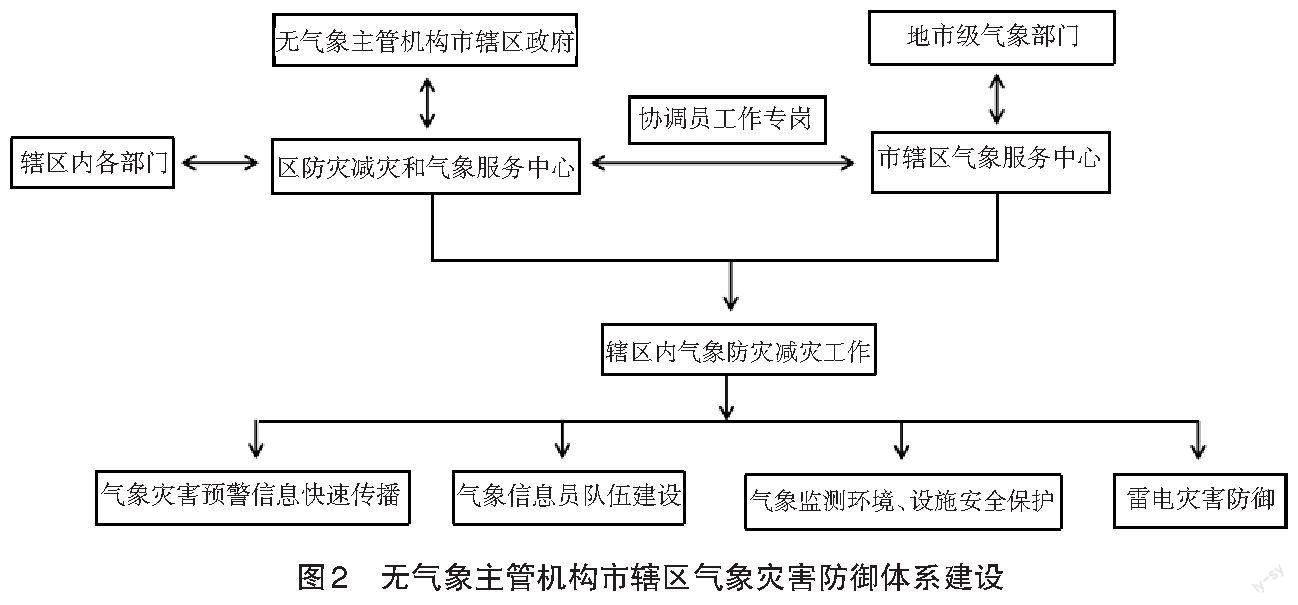

目前,自貢市既有的氣象機構已無法完全滿足自貢市在社會經濟和新時期城市管理方面對氣象防災減災工作的需求。因此,結合地方實際需求和發展方向,改變以往的氣象機構設置方式,建立無氣象主管機構的市轄區專有的服務部門,并逐步擴展其職能尤為重要。此外,細化部門職責和權限,并相應調整部門編制,確保各項氣象職能得到有機整合,從而進一步形成機構統一、職責權限細化的新局面(圖2)。

3.2 區級氣象防災減災工作機制建設

對于區級氣象防災減災機制建設,仍要堅持政府主導和管理機制的創新,將氣象防災減災納入區級政府基本公共服務政策和體系,明確區、鎮、村、隱患點的四級氣象工作協調員,建立完善氣象信息傳播渠道和氣象災情收集反饋機制,建立對重大氣象災害的分級“叫應”制度,建立分災種預案到村(社區)、責任到人的氣象災害應急處置機制,實現區級氣象災害預警服務科學化、標準化、規范化[5-6]。不斷完善區級氣象防災減災財政保障、機構建設、管理運行和監督考核機制,區級氣象防災減災財政保障經費,應列入區級政府的年度財政預算,鼓勵氣象災害高發、易發區提高保障標準。

3.3 氣象綜合監測系統建設“全覆蓋”

通過新建和升級氣象監測系統,進一步提升氣象災害的監測預警能力,預計到2025年,在沿灘區、大安區、貢井區、自流井區等新建自動觀測站60余個,改造升級多要素自動觀測站50余個。在城市內澇、中小河流域等重點區域,加密氣象災害監測站布設,實現對暴雨、大風、干旱等主要氣象災害的全天候、高分辨率、高精度的綜合連續監測。同時,加快建設自貢市氣象災害監測綜合分析系統和自貢雷達數據處理及氣象災害防御指揮中心,加強對主要氣象災害的實時監測分析,為應對突發事件的處置提供科學的決策支持。

3.4 氣象災害防御能力全方位提升

3.4.1 建立區級人工影響天氣作業組織體系 圍繞自貢市人工影響天氣工作高質量發展實施方案,試點開展區級人影工作機制建立,新增市轄區人工影響天氣移動作業點和固定作業點、作業裝備、作業人員,建立基于氣象大數據云平臺的現代業務指揮系統和統一協調的人工影響天氣指揮作業機制,加快推廣物聯網、信息安全等新技術在市轄區的應用,完善一鍵報警、視頻監控、智能終端等安全防護裝置,提升人工影響天氣科學化和精準化水平。推進四川省無人機人工影響天氣作業基地在自貢市貢井區的建設,探索開展四川省全地形、多種氣象環境條件下大型無人機人工增雨試驗,常態化開展自貢市無人機增雨作業,形成地空增雨結合互補的新格局。

3.4.2 加強區級氣象執法與管理 建立完善氣象防災減災法規體系,加大《中華人民共和國氣象法》《氣象災害防御條例》《人工影響天氣管理條例》等法律法規在市轄區的實施力度和執法力度,理順市轄區氣象行業社會管理體制機制。依法履行防雷監管職責,落實雷電災害防御責任;協同做好氣象探測環境和設施的保護,加強對氣象違法違規行為查處;在市轄區內加強氣象災害應急管理、預報預警、風險管理等標準的應用工作,提高防災減災工作的規范化和標準化水平。

3.4.3 精細服務鄉村振興戰略 實施鄉村振興是全面建設社會主義現代化國家的重大歷史任務,在提高農村產業發展、解決農民就業、保障當地群眾長期穩定增收和安居樂業方面,如何有效開展氣象防災減災工作顯得至關重要[7]。以現代農業園區建設為重點:一是圍繞高標準農田建設示范區,建設農業氣象觀測系統,實現農業生態環境關鍵指標的連續觀測和作物的高清自動監測。二是與新型農業規模化經營主體等建立起便捷、高效的直通式農業氣象服務通道。三是針對現代農業生產需求,以省級智慧農業氣象業務服務平臺為支撐,搭建具有本地產品個性定制和服務特色管理功能的智慧農業氣象服務平臺,開展特色農業氣象監測分析、預測預報、影響評估技術研究,打造覆蓋各區主要糧經作物和特色產業的現代農業氣象服務系統[8-9]。

4 結論

應對自然災害的一個主要原則是,災害發生過程前后由所在地方政府迅速負責組織實施,以便最快捷、最高效地開展防御和救援措施,最大限度地避免或減少人員傷亡和財產損失。自貢市現有的氣象機構設置已經無法完全滿足其社會經濟發展和新時期城市管理對氣象防災減災工作的需求,氣象防災減災工作需要結合地方實際需求和發展方向,組建無氣象主管機構市轄區專有的服務部門,細化部門職責權限,根據細化結果相應調整部門編制,以此實現對氣象各項職能的有機整合,從體制上開創出機構統一、職責權限細化的新局面。

參考文獻

[1] 王瀟燁.攜手同創防災減災新氣象:訪中國氣象局局長鄭國光[J].中國減災, 2013,23(3):8-12.

[2] 王云,郭信紅.農村氣象防災減災體系建設路徑研究:以諸暨市為例[J].天津農業科學,2014,20(11):114-117.

[3] 張麗敏,鄒陳,江和文.對葫蘆島市氣象防災減災體系建設的思考[J].現代農業科技,2011,40(13):282-283.

[4] 樂靜,雷曉英,張穎梅.縣級氣象防災減災體系建設的探討[J].陜西氣象,2017, 60(2):41-43.

[5] 謝慷,繆旭明.浙江省基層氣象防災減災體系建設的實踐與思考[J].中國應急管理,2009,3(5):43-46.

[6] 車萬新,康國蕊,李俊有.赤峰市氣象災害防御體系建設[J].內蒙古農業科技, 2011,39(5):94-95,98.

[7] 白澄,余劍釗.鄉村振興戰略背景下氣象服務農業發展思考[J].農業災害研究,2021,11(7):70-71.

[8] 羅偉,李強,劉秀,等.四川盆地夏季魚塘水溫變化特征及預報[J].中國農業氣象,2022,43(12):980-990.

[9] 鄭言.國外防災減災的做法值得我國借鑒[J].現代職業安全,2009,9(8):65-67.

Analysis and Practical Exploration of Current Situation of Meteorological Disaster Prevention and Reduction System at District Level

—Taking Establishment of A District Level Meteorological Disaster Prevention and Reduction Mechanism in Zigong as An Example

Zhu Yu-lin et al(Zigong Meteorological Bureau, Zigong, Sichuan 643000)

Abstract Strengthening the construction of the meteorological disaster prevention and reduction system at the district level and effectively improving the level of meteorological disaster prevention and reduction capacity is a prerequisite for improving the meteorological disaster prevention and reduction management system in the municipal jurisdiction, and ensuring that governments at all levels improve the decision-making level and efficiency of disaster prevention and reduction management work. By analyzing the development and existing problems of meteorological disaster prevention and mitigation in Zigong, combining the planning of the Outline of High Quality Meteorological Development (2022~2035) and the actual economic and social development of Zigong, put forward strategies and measures to strengthen the construction of the meteorological disaster prevention and mitigation system at the district level from four aspects of defense system construction, disaster prevention mechanism improvement, monitoring system coverage, and disaster prevention capability improvement, in order to alleviate the lack of meteorological authorities in Zigong The current situation of weak meteorological disaster prevention capabilities in municipal areas.

Key words Meteorological disaster prevention and reduction work; Zigong; Meteorological disaster prevention system