組態視角下社交型問答社區用戶持續知識貢獻的影響路徑研究

——基于社會生態框架

王莉雅,王樹祥

(北京交通大學 經濟管理學院, 北京 100044)

0 引言

隨著互聯網發展及Web2.0技術的廣泛應用,社交型問答社區已成為人們進行知識獲取與知識交流的重要途徑[1],其通過社交網絡功能優化了常規問答系統,使得用戶、問題和話題之間能夠建立有效的社交聯系[2],為用戶提供了表達個性化訴求和問題解決方案的有效渠道。用戶可以在社區中自由發布提問、回答和討論等,通過在社區中互動促進社區成員間高效協作[3]。然而,大多數社交型問答社區仍然面臨用戶活躍度低、用戶持續知識貢獻意愿弱的問題,使得在線社區的可持續發展難以為繼。因此,如何增強用戶使用粘性并提高用戶持續參與知識貢獻的積極性,成為社交型問答社區的一大挑戰[4]。

現有研究中,眾多學者著眼于用戶參與知識貢獻的動因及影響機制,主要聚焦于探討個體動機[5]、平臺因素[6,7]和社交網絡[8,9]等對短期知識貢獻行為的影響,而較少關注知識貢獻的持續性,即持續性知識貢獻。在線社區中用戶知識貢獻是一個持續、漸進的過程,其本身包含動態復雜的社會交互過程,關注用戶持續性知識貢獻有助于從時間維度上識別用戶在參與知識貢獻的過程中其自身心理及行為變化[10]。此外,盡管在線社區中知識貢獻數量不斷增加,但知識貢獻質量卻存在較大差異。知識貢獻質量在很大程度上取決于用戶生成內容是否滿足知識搜尋者的知識需求[11],有效和具有響應性的回答才能構成真正的知識貢獻,其決定用戶個體和社區群體的知識建構及知識創造績效[12]。因此,知識貢獻數量和知識貢獻質量對于在線社區的可持續發展均發揮關鍵作用,二者作為知識貢獻的不同維度,其驅動因素亦有所差別。因此,區別與探討持續性知識貢獻數量和知識貢獻質量形成機制具有必要性。

社交型問答社區是用戶進行知識交流、知識共享的生態系統,社區用戶的持續性知識貢獻是一個復雜的行為過程。社會生態理論認為,個體行為受到個體因素、環境因素、社會因素等多方面的共同作用[13]。鑒于用戶在社交型問答社區中行為動機的復雜性,社會生態框架構建也從單一視角轉向整合性研究視角,從系統視角連接不同層面的動機因素,如個體、人際關系和社區環境因素等,并探討多種因素對用戶持續性知識貢獻行為的共同影響。考慮到激發用戶持續性知識貢獻行為涉及多個影響要素間的交互,并且可能存在多條結果等效路徑,本研究引入模糊集定性比較分析(Fuzzy Sets of Qualitative Comparative Analysis, fsQCA)方法,對觸發社交型問答社區用戶持續性知識貢獻行為的前因進行構型分析,通過揭示個體因素、人際因素和社區環境因素共同影響用戶持續性知識貢獻行為的整體圖景,深入挖掘社交型問答社區用戶持續性知識貢獻行為因素組態的影響機理。

1 理論基礎與模型構建

1.1 知識貢獻行為

用戶知識貢獻行為是指用戶將自身掌握的知識、信息資源等通過在線社區平臺傳遞給其他用戶的行為[14]。現有關于在線社區用戶知識貢獻行為的研究主要集中于考察知識貢獻行為的影響因素,主要可以歸納為個體動機因素、平臺因素及社會網絡因素3個方面。用戶個體動機包括內部動機和外部動機,內部動機源自用戶自身,用戶知識貢獻通常會受到用戶所獲得的愉悅感和知識自我效能感等影響[8,15,16];外部動機源自于外界環境對用戶貢獻行為的影響,如社區獎勵、互惠、聲譽等均會影響用戶的知識貢獻[17,18]。社區平臺因素是影響用戶知識貢獻行為的重要預測變量[7]。根據技術接受模型,當社區平臺設計易被用戶理解、易于使用時,用戶將傾向于加入社區,并在社區中貢獻知識[6]。此外,社交網絡也會對用戶知識貢獻行為產生一定影響[9]。一些學者指出,社交網絡中用戶的中心度和連接性及其與社區其他成員的關系質量均能夠對用戶粘性、用戶生成內容的受歡迎程度產生顯著影響,這會進一步影響用戶的貢獻行為[8,19]。由此可見,現有關于用戶知識貢獻行為影響機制的研究較豐富,然而學者們忽略了用戶知識貢獻行為是一種持續、漸進的過程,較少有學者關注用戶的持續性知識貢獻行為,以致不能從時間維度上識別用戶行為的變化過程。

在信息系統研究中,持續是指用戶在初始采用階段后其后續決策受到信息系統中初始采用決策的影響[20]。近年來,部分學者關注到用戶持續參與對社區可持續發展的重要性,認為持續參與是用戶基于先前經驗而重復該意愿或行為的活動[21]。一些學者主要考察用戶持續性知識貢獻意愿的影響因素,探討了社區環境因素(如社區氛圍、社區共享文化等)[22,23]、社會因素(如社會資本、互惠等)[22,24]、個體因素(如自我效能、聲譽、個體特質等)[21,25]等對持續性知識貢獻意愿的影響,但并未關注持續性知識貢獻行為。雖然一些學者指出有效的持續性知識貢獻意愿能夠積極影響持續性知識貢獻行為[25],但持續性知識貢獻意愿并不等同于持續性知識貢獻行為,意愿并不能完全預測行為。并且,對于社交型問答社區的可持續發展而言,持續的知識貢獻行為比持續的知識貢獻意愿更關鍵,因此探索持續性知識貢獻行為的影響因素具有必要性。

此外,現有關于知識貢獻的研究主要聚焦于知識貢獻數量,探討用戶在在線社區中的知識貢獻頻率[4,8],而較少有學者考察知識貢獻質量,忽略了對知識貢獻質量及其影響因素的研究。雖然社交型問答社區的知識貢獻數量不斷增加,但用戶貢獻的知識質量存在較大差異。低質量、誤導性答案并不能有效滿足社區用戶的信息需求,只有有效、具有響應性的回答才構成真正的知識貢獻,并對用戶決策和積極行為發揮重要作用[26]。社交型問答社區的可持續健康發展主要取決于知識貢獻質量,缺乏對知識貢獻質量的衡量機制會使用戶產生不信任感,進而離開在線社區[27]。由此可見,知識貢獻數量和知識貢獻質量對于在線社區的可持續發展都至關重要。基于此,本文將根據知識貢獻特征,將持續性知識貢獻行為劃分為持續性知識貢獻數量和持續性知識貢獻質量,深入探究社交型問答社區用戶持續性知識貢獻數量和質量的驅動因素。

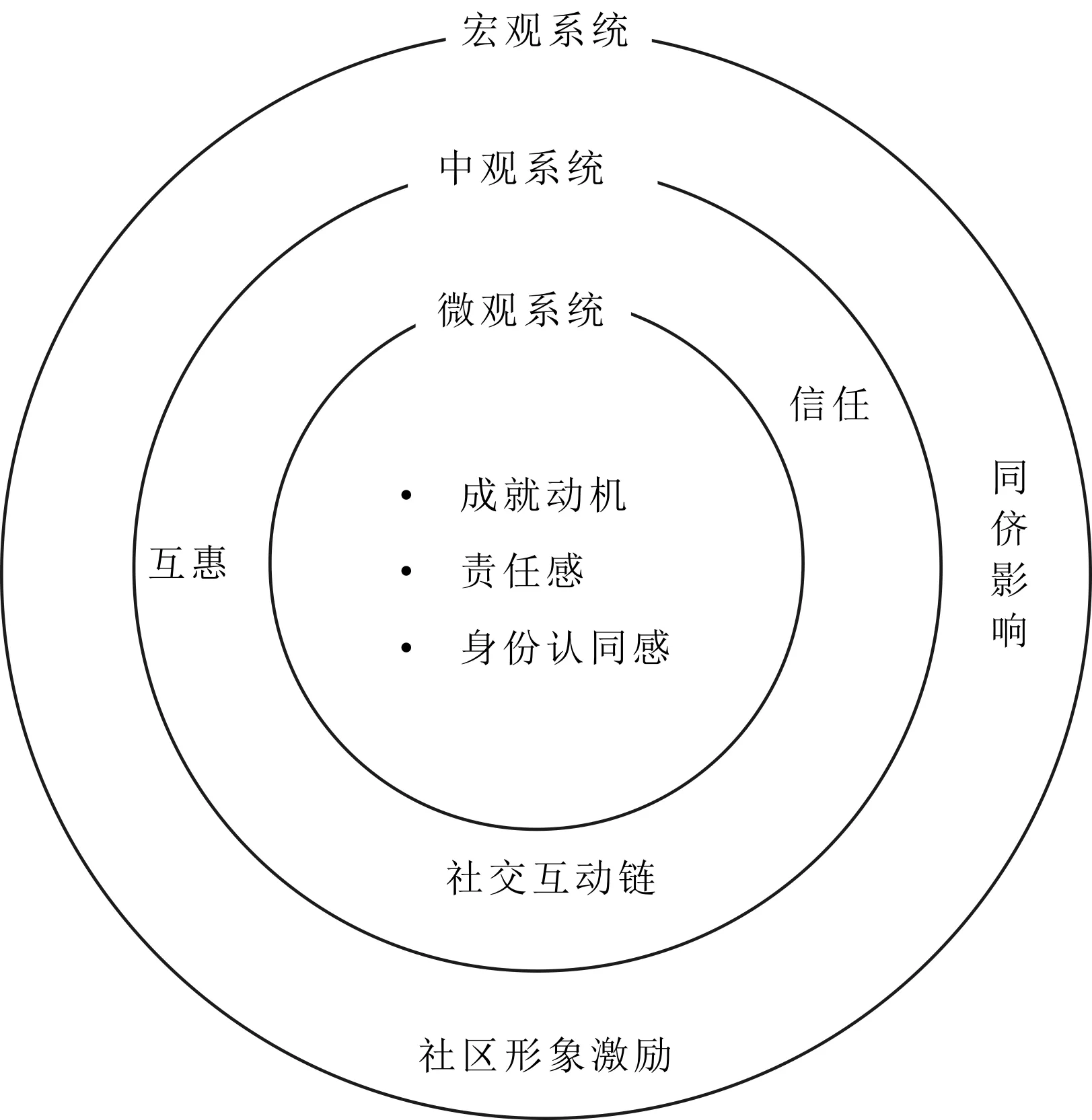

1.2 社會生態模型

社會生態模型(Socioecological model,SEM)是在生態系統理論的基礎上衍生發展而來的,其強調個體行為會受到個人和環境因素等多方面的交互影響[13]。作為一種多層次、交互式的理論框架,它有助于識別與分析影響個體行為的個人、人際、社區和社會因素之間的復雜作用[30]。Bronfenbrenner[28]最初提出社會生態理論模型是為了探究兒童成長歷程的影響因素,他認為兒童的具體發展過程嵌套于相互影響的一系列環境系統當中,包括微觀系統(個體活動的直接環境)、中觀系統(各微系統間的聯系)、外部系統(社區和社會網絡)、宏觀系統(社會和文化價值觀)和時序系統(公共政策)。該理論基礎更傾向于生物學,重點考察社會環境對兒童成長歷程的影響,而較少探討個體自身的能動性。在此基礎上,Zastrow[13]構建了新的社會生態系統以闡釋個體行為與環境之間的多重系統及相互關系,將社會生態系統劃分為微觀系統(個體生理、心理因素)、中觀系統(與人互動)以及宏觀系統(社區、機構或組織等)3個層面,更突出微觀系統在社會生態系統中的重要作用,強調個體生理、心理因素等對個體行為的影響,打破了以往研究中將個體與環境相對立的局面。目前,該理論已在社會科學和公共衛生等領域得到應用,以考察個體與環境間的互動關系對個體態度、行為和經驗等的影響。如在公共衛生領域,學者們基于社會生態模型探討兒童肥胖、健康飲食行為等方面影響因素[29]。在社會學研究中,社會生態模型更多地用于研究青少年群體心理及行為反應,考察整個社會系統對青少年群體心理、情緒和行為的重要影響[30,31]。

社交型問答社區是一個環環相扣的社會生態系統,社區用戶的持續性知識貢獻行為可以在多層影響水平內嵌套。本研究借鑒Zastrow[13]構建的社會生態理論模型,考察微觀系統(個體因素)、中觀系統(人際關系因素)和宏觀系統(社區環境因素)對用戶持續性知識貢獻行為的共同影響,通過系統整合持續性知識貢獻行為(質量和數量)的影響因素,以理解用戶參與持續性知識貢獻的不同動機。具體而言,基于社交型問答社區的特殊性,提出用戶參與知識貢獻行為的影響因素,即成就動機、責任感、身份認同感(個體層面);社會資本,即社交互動鏈、信任和互惠(人際關系層面);以及社區形象激勵和同儕影響(社區環境層面)。具體如圖1所示。

圖1 社會生態理論模型Fig.1 Socio-ecological model

圖2 研究模型Fig.2 Research model

(1)個體層面因素。在線社區中,用戶知識貢獻行為通常會受到個體特質、行為動機、個性傾向等個體層面因素影響[32]。動機理論視域下用戶知識貢獻行為是由用戶特定需求和動機引起的,其參與貢獻的動機主要是基于個體興趣或知識貢獻行為所獲得的愉悅感[33]。當用戶懷有成就動機時,用戶在知識貢獻過程中獲得的成就感和滿足感作為一種內在推力,能夠激勵用戶積極投身于社區知識貢獻活動[34]。再者,用戶知識貢獻行為還取決于用戶個性傾向,責任感較強的用戶更關注于服務他人,能夠在不考慮自身收益的情況下自愿幫助其他用戶[35]。同時,用戶在社區中的身份認同感表示用戶對社區的歸屬感和信任感,通過身份交流有助于用戶找到具有相似興趣和價值觀的其他用戶,促使用戶間建立友好聯系、積極參與知識貢獻[9]。

(2)人際關系因素。社會資本存在于社區主體的人際關系中,用戶密切的社交網絡關系有助于拓展用戶知識交換范圍、深度和提高交互效率[36]。已有研究表明,社會資本能夠激勵用戶知識貢獻,促進在線情境中的知識共享[9,37]。社交互動鏈、信任和互惠作為社會資本的典型因素對在線社區知識貢獻行為的影響受到諸多學者的關注。用戶在社區中的網絡關系數量及其與社區其他用戶的關系質量均能夠影響用戶的貢獻意愿和行為[8,37]。基于信任建立的社會關系[3]有助于鼓勵用戶在該關系中承擔一定風險,激發用戶充分參與社區互動和交流。在用戶相互信任的社區情境下,用戶之間將更傾向于互惠,更會為在線社區作出貢獻[36]。

(3)社區環境因素。社區環境、社區氛圍與用戶的知識貢獻行為緊密相關,良好和諧的社區環境能夠有效促進用戶積極參與社區活動。社區激勵是在線社區為鼓勵用戶知識貢獻行為而發起的激勵機制,通過使用社區認可的符號化激勵形式體現用戶在社區中的形象與地位。社區形象激勵有助于促進用戶為了維持自身形象而不斷提升社區中的知識貢獻頻率[18]。同時,社區中群體影響力是影響用戶行為發生改變的重要原因。在線社區交互環境的虛擬性使得用戶間更便于觀察彼此行為或觀點變化,這使得同儕間的相互影響變得更普遍。社區中同儕影響效應越強,用戶越易于從同儕反饋內容中吸收、內化知識,進而促進知識貢獻行為產生[14]。

由此,提出本文的概念模型框架,如圖 2 所示。

2 研究方法

2.1 樣本選擇與數據收集

(1)樣本選擇。本文以社交型問答社區——知乎社區作為研究對象。知乎社區成立于2010年,運營前期主要采用邀請制方式進行用戶注冊。從2013年3月起,知乎開始允許用戶進行公開注冊。截至2019年1月1日,用戶人數達到2.2億人,社區中用戶提問數和用戶回答數也迅速增長,成為中國最具影響力的社交型問答社區之一。在知乎社區中,用戶能提出個性化問題,分享他們的專業知識、經驗和意見,這已經成為用戶獲取知識、交流知識的重要渠道。知乎社區涵蓋用戶個人信息、參與信息、反饋信息以及基本動態等內容,為研究用戶在社區中的知識行為提供了依據。為此,選取知乎社區作為研究對象具有一定典型性和代表性。

(2)數據收集。借鑒Liang等[38]、Dong等[39]的數據收集方法,本文設計了一項縱向試驗以考察用戶持續性知識貢獻行為的影響因素。通過Python程序隨機抓取知乎社區3 000名用戶,并從2020年6月15日至2021年6月15日對3 000名用戶進行縱向觀察,記錄用戶的個人信息、參與信息和反饋信息等。由于本文關注的是持續性知識貢獻行為,所以分析對象局限于持續參與知識貢獻的用戶。為了捕獲樣本,在T1時期收集用戶個體、人際關系、社區環境、知識貢獻行為等信息,在T2時期(一年后)收集用戶的后續知識貢獻行為數據。具體搜集過程為:首先,根據社區用戶名生成個人主頁的URL;其次,用HttpClient軟件包下載用戶個人主頁;再次,用Jsoup軟件包對數據進行分析,得到用戶信息。通過重復上述3個步驟,得到每個時期3 000名用戶的所有信息,并通過Mysql數據庫存儲數據。通過刪除關鍵變量數據缺失、因隱私保護無法獲得的用戶數據,并對數據進行篩選與處理,最終獲得2 419名用戶的有效數據。

2.2 變量測量

參考以往文獻及知乎社區的設置情況,對各變量進行測量,測量方式如表1所示。

表1 變量衡量指標Tab.1 Variable measurement indicators

(1)因變量。知識貢獻可以從數量和質量兩方面度量[38],在線問答社區的可持續健康發展不僅需要用戶自愿貢獻知識,而且需要用戶持續貢獻高質量知識[26]。借鑒Lou等[26]的研究,將持續性知識貢獻行為劃分為持續性知識貢獻數量(Continuous Knowledge Contribution Quantity, KCQ1)和持續性知識貢獻質量(Continuous Knowledge Contribution Quality, KCQ2)。持續性知識貢獻數量(KCQ1)采用用戶在一定時期內提供的回答數衡量;持續性知識貢獻質量(KCQ2)采用用戶在一定時期內提交評論后獲得的平均贊同數衡量。

(2)自變量。在個體因素方面:成就動機(Achievement Motivation, AM)是基于用戶對獲得自身成就和價值認可的渴望,并激勵用戶從事有價值活動的一種內部推動力量[34]。用戶因發布內容獲得的滿意度和喜愛數是激發用戶行為的成就動機,因此本文采用用戶獲得的喜歡數衡量用戶的成就動機(AM)。其次,責任感(Sense of Responsibility, SR)是指用戶自覺、主動參與社區活動的內在感知。在知乎社區中,用戶基于自身責任感參與社區公共編輯,作出有利于社區發展的行為。因此,本文采用用戶在社區中參與公共編輯的數量測度用戶責任感(SR)。再者,身份認同感(Sense of Identity, SI)采用用戶信息披露的完整程度衡量。每個知乎社區用戶都擁有自己的個人主頁,所有個人資料均為選填。用戶在知乎社區中可以披露的個人信息項包括昵稱、性別、個人簡介、居住地、行業、學校、公司共7項,用戶每完成一項,自我展示得1分,用戶個人主頁信息完整度介于0~7之間。

在人際因素方面:社交互動鏈(Social interaction ties, SIT)是用戶間信息、資源流動的渠道[36]。用戶追隨者數量(粉絲)代表了用戶所擁有的受眾數量,當用戶發布新問題或提供問題的新答案時,所有內容將推送到他的追隨者。用戶的追隨者數量越多,用戶的社交互動聯系越多,用戶就更趨于社交網絡的中心位置。因此,本文采用用戶粉絲數量測量社交互動鏈(SIT)。其次,信任(Trust,TR)代表用戶通過社交互動而發展的人際關系,是促進用戶知識交流的情感特質[36]。研究表明,當用戶選擇跟隨其他用戶時,他們傾向于在一定程度上相互信任,并愿意為互惠而互動[40]。在線社區中,用戶基于信任自愿訂閱和追蹤他們感興趣的用戶、主題或問題等,并瀏覽這些用戶發布的主題或問題的相關內容。因此,本文通過用戶關注數量測量用戶間信任(TR)。此外,互惠(Reciprocity, RE)是社會交換的基礎[9],是用戶間相互公平的知識交換感知[41]。在互惠規范下,如果用戶想得到更多的評論反饋,他們需要為社區中其他用戶提供更多的知識供給[9,41]。因此,本文采用用戶評論數除以用戶獲取的反饋數衡量互惠水平(RE)。

在社區環境因素方面:社區形象激勵指的是用戶想成為被其他用戶所喜愛和尊重的形象愿望[18]。基于社會交換理論,當用戶獲得的物質獎勵或精神獎勵越多時,越愿意參與社區活動[4]。在知乎社區中,當用戶發布問題、回答問題、發布評論等時,如果其他用戶對該用戶發布內容表示贊同,將有助于提升用戶聲譽,進而提高用戶社區形象。因此,本文采用用戶獲取的總贊同數衡量社區形象激勵(Community Image Incentive, CII)。此外,在線社區中同儕影響(Peer Influence, PI)是用戶間基于社交互動而展開的社會學習過程。用戶通過對同儕反饋內容進行內化吸收而采取進一步行為[14],因此本文采用社區其他用戶對用戶發布內容的評論數衡量同儕影響(PI)。

3 數據處理與分析

3.1 數據校準

本研究選取個體因素(成就動機、責任感、身份認同感)、人際因素(社交互動鏈、信任、互惠)、社區環境因素(社區形象激勵、同儕影響)3種因素、共8個變量作為條件變量,結果變量是持續性知識貢獻數量和持續性知識貢獻質量。傳統回歸分析強調在其它因素不變的條件下自變量對因變量的邊際凈效應,而未分析多個前因條件相互依賴所形成的復雜因果關系[42]。本研究涉及成就動機、責任感、身份認同感、社交互動鏈、信任、互惠、社區形象激勵、同儕影響以及用戶持續性知識貢獻行為之間的復雜因果關系,為此采用模糊集定性比較分析(fsQCA)方法解決該問題。

首先對研究變量進行校準,對成就動機、責任感、身份認同感、社交互動鏈、信任、互惠、社區形象激勵、同儕影響、持續性知識貢獻行為等取平均值,而后按照 Ragin[43]提出的 5% (Fully Out)、95%(Fully In)以及交叉點 50%(Crossover Point)的標準分別對變量進行數據校準,具體如表2所示。

表2 各因素數據校準Tab.2 Data calibration for each factor

3.2 必要條件分析

數據校準后,對各變量單項前因條件進行必要性分析檢驗,如表3所示。各單項前因條件對解釋用戶產生持續性知識貢獻行為的一致性均未達到0.9的門檻值,初步判斷單個前因變量的解釋力有限,即不存在驅動持續知識貢獻行為的必要條件。因此,本研究需要對8個前因條件進行組合分析,進一步判斷其構成的前因條件構型對用戶持續知識貢獻行為(貢獻質量、貢獻數量)的影響。

表3 用戶持續性知識貢獻行為必要性條件分析Tab.3 Necessary condition analysis of users' continuous contribution behavior

3.3 用戶持續性知識貢獻行為聯動效應分析

研究采用 fsQCA 3.0 軟件進行組態分析,設置一致性門檻值為0.8,進行路徑標準化分析,組態結果如表4所示。其中,●或●表示該條件存在,?或 ? 表示該條件不存在,“空白”表示構型中該條件可以存在也可以不存在, ●或?表示核心條件,●或 ?表示輔助條件。

表4 用戶持續性知識貢獻行為的前因條件構型Tab.4 Antecedent variable configuration of users' continuous contribution behavior

3.3.1 用戶持續性知識貢獻數量提高構型

表4結果顯示,提高用戶持續性知識貢獻數量的路徑組態中有5條路徑的一致性水平均高于0.75,總體一致性水平為0.834,高于0.8的閾值,總體解的覆蓋率為0.515,表明組態效果顯著,解釋度較高。通過將具有相同核心條件的前因構型進行歸類,觸發用戶持續性提升貢獻數量的三類前因構型模式為S1、S2(S2a、S2b、S2c)、S3。

(1)模式一:成就動機驅動型。S1的前因構型為“成就動機·~身份認同感·社交互動鏈·~信任·~互惠·社區形象激勵·~同儕影響”,引致用戶持續提高知識貢獻數量的核心條件是高成就動機和弱身份認同感。S1構型表明當用戶具備較高成就動機時,即使存在用戶信任、用戶間互惠不足和同儕影響效果略差的限制,也能夠提升用戶的持續知識貢獻數量。因此,本文將S1構型命名為“成就動機驅動型”。以往研究指出,成就動機是激勵用戶從事有價值活動的一種內在推動力量,成就動機越高的用戶越積極投入社區活動,積極參與社區知識貢獻[34]。此外,身份認同感也是激發用戶持續提高知識貢獻數量的核心條件。身份認同感較弱代表了用戶在社區中的匿名性感知較強,用戶匿名性有助于提高用戶去個性化的社會認同,降低個體差異感知,使用戶間能更自由、平等地互動[44],進而增強用戶參與社區討論的積極性。綜上所述,在高形象激勵的社區環境下,處于社交網絡中心的用戶基于成就動機和感知匿名性,更愿意參與社區討論,在社區中積極進行持續性知識貢獻。

(2)模式二:人際關系驅動型。S2構型包括3個子模式(S2a、S2b、S2c),三者的核心條件均包括社交互動鏈和互惠,相同輔助條件為同儕影響,即較多的社交互動聯系和高互惠感知共同驅動用戶提升持續性知識貢獻數量,因此S2構型可以稱為“人際關系驅動型”。以往研究表明,用戶社交互動越多,越接近于在線社區的核心位置,用戶交流知識的強度、頻率和廣度就越大,更有利于促進用戶知識貢獻[36]。其次,用戶持續性知識貢獻還依賴于用戶的互惠感知。用戶間互惠有助于形成知識貢獻的良性反饋回路[44]。當用戶在社區中的知識需求得到滿足時,更愿意回報社區,更有動力作出貢獻[36,44]。從該觸發模式來看,在同儕影響效應較顯著的在線社區中,當用戶擁有眾多社交互動聯系和具有高互惠感知時,用戶的知識貢獻更容易維持和實現。S2a、S2b和S2c三條組態路徑的主要不同點在于個體參與動機的差異性。S2a的個體驅動動機是成就動機和責任感,S2b的個體驅動動機是成就動機和身份認同感,而S2c的個體驅動動機為責任感和身份認同感。這表明具有較多社交互動關系和高互惠感知的用戶基于成就動機、責任感或身份認同感,能夠有效促進用戶提升知識貢獻數量。

(3)模式三:全維度驅動型。S3的前因構型為“成就動機·責任感·社交互動鏈·信任·~互惠·社區形象激勵·~同儕影響”,引致用戶提升持續性知識貢獻數量的核心條件包括高成就動機、高責任感、高社交互動鏈、高信任度、高社區形象激勵和低同儕影響,輔助條件是弱互惠感知。由于該構型的核心條件包含個體因素、人際關系因素和社區環境因素三維度,因而稱為“全維度驅動型”。以往研究表明,社交互動聯系為用戶提供了信息交互渠道,且信任為用戶提供了未來會得到預期回報的保證,從而促進了用戶間合作和知識交流。其次,社區用戶通過發布內容能夠獲得積分或被他人點贊,社區形象激勵有助于用戶在在線社區建立威望,從而對用戶的持續知識貢獻行為產生積極影響[18]。此外,同儕影響效應微弱也是用戶持續知識貢獻行為的核心條件。基于旁觀者理論,當用戶感知到社區知識貢獻較豐富時,他們會認為社區中存在其它潛在幫助源,從而降低用戶的知識自我效能,抑制用戶在社區中的貢獻行為[45]。但當用戶意識到自己在社區中的責任時,責任感能夠有效推動用戶產生負責任行為[46]。因此,此模式有助于提高用戶的持續知識貢獻數量。綜上所述,S3構型表明具有較高成就動機和社區責任感的用戶主體,能夠在社區中與其他用戶建立廣泛的社交網絡聯系并產生用戶信任,外加社區形象激勵的作用,有助于彌補用戶間互惠和同儕影響的不足,進而提高用戶持續性知識貢獻數量。

3.3.2 用戶持續性知識貢獻質量提升構型

表4結果顯示,提升用戶持續性知識貢獻質量的路徑組態中有3條路徑,3條路徑的一致性水平均高于0.75,總體一致性水平為0.957,高于0.8的閾值,總體解的覆蓋率為0.618,表明組態效果顯著,解釋度較高。通過將具有相同核心條件的前因構型進行歸類,可將它們歸納為兩類觸發用戶提升持續性貢獻質量的前因構型模式,即S4和S5(S5a、S5b)構型。

(1)模式一:形象激勵主導型。S4的前因構型為“成就動機·身份認同感·社交互動鏈·~信任·~互惠·社區形象激勵·~同儕影響”,引致用戶高持續性知識貢獻質量的核心條件是高成就動機、高身份認同感、信任缺失和低同儕影響。以往研究表明,身份認同感代表用戶對社區的認同感和歸屬感,其能夠促使用戶通過提供高質量知識提高自身地位預期[47],激勵用戶不斷通過高質量回復來維持自己形象和身份。同時,高質量的內容貢獻也體現了用戶的認知水平和學習態度,成就動機驅動用戶參與更具價值的社區活動以進一步提升用戶的社區形象。因此,S4構型稱為“形象激勵主導型”。具體而言,S4構型表明即使用戶受到用戶間信任和互惠感知不足以及同儕間互動影響較弱的限制,但在高社區形象激勵、成就動機和身份認同感的動機驅動下,仍能夠有效提升用戶持續性知識貢獻質量。

(2)模式二:參與動機驅動型。S5構型包括兩個子模式(S5a、S5b),其核心條件均包括高成就動機、高責任感和高身份認同感,相同輔助條件為高社交互動鏈和高社區形象激勵,即高成就動機、高度責任感和高身份認同感共同促進用戶提升持續性知識貢獻質量。由于該構型的核心條件包含用戶個體因素維度的所有變量,因而稱為“參與動機驅動型”。從該觸發模式看,具有高成就動機、高身份認同感和高度責任感的用戶在高社區形象激勵環境下易與其他用戶建立社交網絡聯系,有助于提升用戶的持續性知識貢獻質量。S5a和S5b兩條組態路徑的差異之處在于S5a構型的人際關系驅動因素是信任,而S5b構型的人際關系驅動因素是互惠,表明具有高成就動機和高度責任感的用戶受到用戶信任或用戶互惠的影響,有助于促進用戶提升知識貢獻質量。

4 結論與展望

4.1 研究結論與貢獻

本文以知乎社區用戶作為研究對象,通過2020年6月15日到2021年6月15日持續對知乎社區的2 419名用戶數據的追蹤,運用模糊集定性比較分析方法(fsQCA)檢驗了觸發用戶持續知識貢獻行為(數量和質量)的組態路徑。結果表明,社交型問答社區中用戶持續性知識貢獻行為是多個組合因素聯動的結果,并不存在單一的核心條件能夠直接影響用戶的持續性知識貢獻行為。首先,觸發用戶提高持續性知識貢獻數量的組態路徑有3條,即成就動機驅動型、人際關系驅動型和全維度驅動型。成就動機驅動型組態構型以高成就動機和弱身份認同感為核心條件,人際關系驅動型以高社交互動鏈和高互惠感知為核心條件,而全維度驅動型以高成就動機、高責任感、高社交互動鏈、信任、高社區形象激勵和同儕影響效應微弱為核心條件。其次,觸發用戶持續知識貢獻質量提升的組態路徑包括兩條,即形象激勵主導型和參與動機驅動型。形象激勵主導型以高成就動機、高身份認同感、信任缺失和同儕影響效應微弱為核心條件,而參與動機驅動型以高成就動機、高責任感和高身份認同為核心條件。由此可見,用戶個體參與動機層面的成就動機、責任感和身份認同感是觸發個體持續性知識貢獻數量和持續性知識貢獻質量提升的重要核心因素,社區環境因素中的社區形象激勵和同儕影響作為重要的輔助因素存在,而人際關系因素更多地作為形成不同持續性知識貢獻數量和知識貢獻質量組態路徑的潛在原因。

本文的理論貢獻主要體現在3個方面:第一,從單一視角轉向整合性研究視角,基于社會生態框架構建整合模型并檢驗個體因素、人際關系因素和社區環境因素對用戶持續性知識貢獻行為的共同影響,通過fsQCA方法重點考察各潛在變量間的交互效應,探討影響社交型問答社區持續性知識貢獻行為的多重動因,深入揭示用戶持續性知識貢獻行為因素組態的影響機理。第二,以往研究聚焦于考察個體動機、平臺、社交網絡等因素[5-9]對短期知識貢獻行為的影響,較少關注用戶知識貢獻的持續性。在線社區用戶參與是一個持續過程,其本身包括動態復雜的社會交互,研究用戶的持續性知識貢獻對于社區可持續發展更具有意義。因此,本研究主要考察在線社區用戶持續性知識貢獻行為的影響因素,并通過持續追蹤、獲取用戶延期數據以解釋用戶知識貢獻行為的持續性問題。第三,本研究拓展了持續性知識貢獻行為的維度劃分。現有研究對知識貢獻行為的維度劃分更多表現在知識貢獻數量方面,而忽略了知識貢獻質量的重要性。雖然在線社區中知識貢獻數量不斷增加,但有效和具有響應性的知識貢獻才能夠構成真正的知識貢獻[9]。因此,知識貢獻質量與知識貢獻數量對社區可持續發展同等重要。本文將持續性知識貢獻行為劃分為持續性知識貢獻數量和持續性知識貢獻質量,并考察不同維度的知識貢獻驅動因素,為在線社區的知識貢獻行為提供更全面的理解,推動了用戶知識貢獻行為研究領域的進一步發展。

本文研究結論為社交型問答社區提供了一些管理啟示。首先,社區應當建立多元化的激勵體系,鼓勵用戶分享自己的想法和創意。社區管理人員可以采取物質激勵和精神激勵相結合的方式鼓勵用戶積極參與社區活動,如打賞、積分獎勵、提升等級、社區虛擬獎勵等,且在線社區可以采取日榜、周榜和月榜形式公布用戶活躍度及影響力,通過界面宣傳提升用戶地位和受關注程度,進而提升用戶持續貢獻知識的熱情。其次,社區應當注重社區成員間的互動與交流,促使用戶建立良好的社交關系。社區可以采用平臺群聊、即時回復通知等功能加強對在線社區的“社會化設計”,提高用戶互動頻率,使得用戶間通過深入交流建立信任關系。第三,社區應高度重視用戶知識貢獻的質量問題。高質量內容有助于增加社區用戶的知識資本,引發用戶間相互關注和彼此影響,促進社區創新群體形成和發展。社區能夠通過評價機制,根據用戶發布內容所獲得的贊同數、喜歡數、分享數等指標對用戶生成內容進行客觀評價,并按照評價權重對用戶生成內容進行排序,將高質量內容推薦給相應用戶,進而實現精品內容的有效推送。

4.2 局限與展望

本研究存在一定局限,也是未來研究方向。第一,結論的普適性。本文以典型的社交型問答社區——知乎社區為研究對象進行研究,并未考察其它類型社區用戶的持續性知識貢獻行為。由于不同在線社區存在功能和行業差異,用戶在不同類型在線社區中采取知識貢獻行為所需的知識也存在明顯差異,本文的研究結論是否適用于其它類型社區仍需進一步考證。第二,數據樣本的選擇問題。由于本文數據來源于對社交型問答社區用戶的持續追蹤,客觀數據并不能完全體現用戶在開展知識行為時的真實心理動機,無法反映用戶的心理動機變化。未來研究中,可以將在線社區中的用戶行為數據與心理動機因素的調查問卷相結合,以更為全面地考察用戶持續性知識貢獻行為的影響機制。第三,本文僅關注了用戶評論的知識貢獻數量和質量,并未考慮其它類型的知識貢獻。實際上,社交型問答社區中存在不同深入程度的用戶貢獻行為,如參與貢獻、評論貢獻、內容貢獻、責任貢獻等[35],并且不同維度的用戶貢獻行為存在差異性,對在線社區的知識管理活動也發揮不同作用。未來研究中,可以進一步考察不同深入程度的用戶持續性知識貢獻行為的影響因素。