基于區間比較的適宜漁獲環境條件的確定方法

馮 波,王 云,李忠爐,侯 剛

(1.廣東海洋大學水產學院,廣東湛江 524088;2.南方海洋科學與工程廣東省實驗室(湛江),廣東湛江 524025;3.廣東省南海深遠海漁業管理與捕撈工程技術研究中心,廣東湛江 524088)

目前漁業海洋學研究中,對于適宜漁獲環境條件的確定沒有統一的評價標準。常見的方法有空間疊加法[1-2]、累計產量法[3-4]、作業頻次法[5-6]、K-S檢驗法[6-7]、廣義加性模型法[8-9]。其中空間疊加法是依照漁獲落點的空間分布與環境要素等值線關系來判斷,屬于空間層面的定性分析,適漁環境區間的確定仍依賴于統計學推斷;K-S檢驗法可以確定哪個環境要素有重要影響,擇出區間的理論未得到證明;漁獲頻次法和累計產量法依據某環境區間內的作業頻次占總作業次數百分比或其產量占總產量的百分比,所占百分比的數值由人為的主觀經驗認定,沒有一致的標準;而目前常見的廣義加性模型法判斷環境要素的適宜漁獲區間,主要是根據環境參數作用下的CPUE自然樣條平滑曲線變化趨勢以及數據點密度來判斷,也沒有統計學意義的定量驗證。確定適宜漁獲環境區間是開展漁場預報的前提,需要引起足夠重視。本研究在前人研究的基礎上[10],提出了確定適宜漁獲環境條件的通用性標準以及一種基于區間比較的遍歷搜索算法,以其為類似的漁場學研究提供參考。

1 材料與方法

1.1 數據

以南沙鳶烏賊(Sthenoteuthisoualaniensis)燈光罩網日產量數據及相關聯的海表溫、溫躍層數據為例,說明本研究方法的應用特點。收集了2013年上半年與2014年上半年赴南沙生產燈光罩網船的生產數據,生產數據中包含每日作業的經緯度和鳶烏賊產量,數據記錄共計743條,滿足統計分析的要求。海表溫(sea surface temperature,SST)、溫躍層(thermocline)參數讀取自法國CLS公司的CATSAT系統,使海表溫、溫躍層數據在時間和空間上和鳶烏賊生產數據一一匹配,時間精確到d,空間精確到′。

1.2 方法

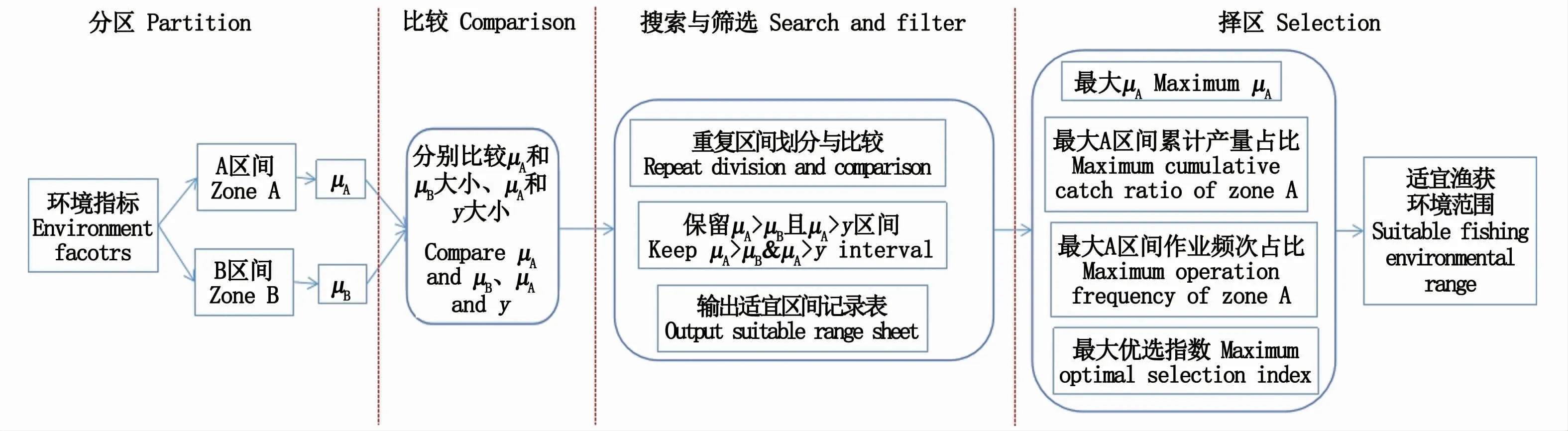

漁業生產中的適宜漁獲環境條件是建立在捕撈生產能取得收益的基礎之上的,也即是海洋捕撈的環境條件必須是能產生效益,才是有意義的。因此,本研究提出了保本產量值的概念,保本產量值y是指某一作業方式在捕撈某一物種時,達到保本線的日產量。一般通過生產調查,很容易計算出一艘漁船一天的保本產量。首先調研計算出y值,這是確定適宜漁獲環境條件的基本前提。然后進行如下運算:①分區。排列某個環境因子的指標值,然后劃分出A和B兩個環境指標區間,設定A區間為適宜環境區間。②比較。分別比較A區間的日產量均值μA和B區間的日產量均值μB、y的大小,滿足μA95%置信區間>y、μA>μB者保存到記錄表。③搜索與篩選。重復①②的過程,輸出記錄報表。④擇區。本研究設置了最大μA、最大A區間累計產量占比、最大A區間作業頻次占比、最大優選指數等4個標準,比較這4個標準擇出區間的差異,確定最佳的擇出標準。區間比較過程如圖1。

圖1 區間比較流程Fig.1 Interval com parison process

步驟①中A、B區間的劃分方法:先從小到大排列某個環境因子的指標值,然后逐次劃分A、B區間。例如,假設環境指標值排列為1、2、3、4、5。先是分成1個和4個數值的區間,劃分出的組合有1,2345;2,1345;3,1245;4,1235;5,1234。然后分成2個和3個數值,當A區間是2個以上數值時,要求A區間是連續的,B區間不要求連續,劃分結果是:12,345;23,145;34,125;45,123。然后是3個和2個數值,劃分成兩個區間:123,45;234,15;345,12。然后是4個和1個數值,劃分成兩個區間:1234,5;2345,1。這種排序方式的區間劃分次數取決于環境指標數值個數n,如上例n是5,區間劃分次數是次。

步驟②中在計算A、B區間的日產量均值μA、μB時,給出μA、μB差異顯著性檢驗的P值,記錄A區間范圍(被劃入A區的環境因子觀測值的范圍)、A區間寬度(A區間指標值個數)、A區間累計產量占比(劃入A區間漁獲產量與總產量的比值)、A區間作業頻次占比(劃入A區間作業次數與總作業次數的比值)。采用1 000次bootstrap放回重復抽樣,計算出μA、μB的95%置信區間,這些參數將記錄到最終輸出的報表中。

步驟③是將步驟①中各種可能的區間劃分組合按次序進行了遍歷搜索,滿足μA的95%置信區間>y、μA>μB,且μA、μB具差異顯著性的保存到輸出報表。

步驟④中的優選指數(optimal selection index,OSI)的計算公式:

式(1)中,WA是A區產量占比;FA是A區作業頻次占比;WIA是A區間寬度占比,是指A區間的環境指標值個數相對于總體環境指標值個數的比值。

本研究將比較設定與不設定保本產量值,輸出結果的差別;比較不同擇出標準,選出區間后的有關參數的差異。數據運算過程在R 4.0.5環境下完成。

2 結果與分析

2.1 環境-產量數據組成

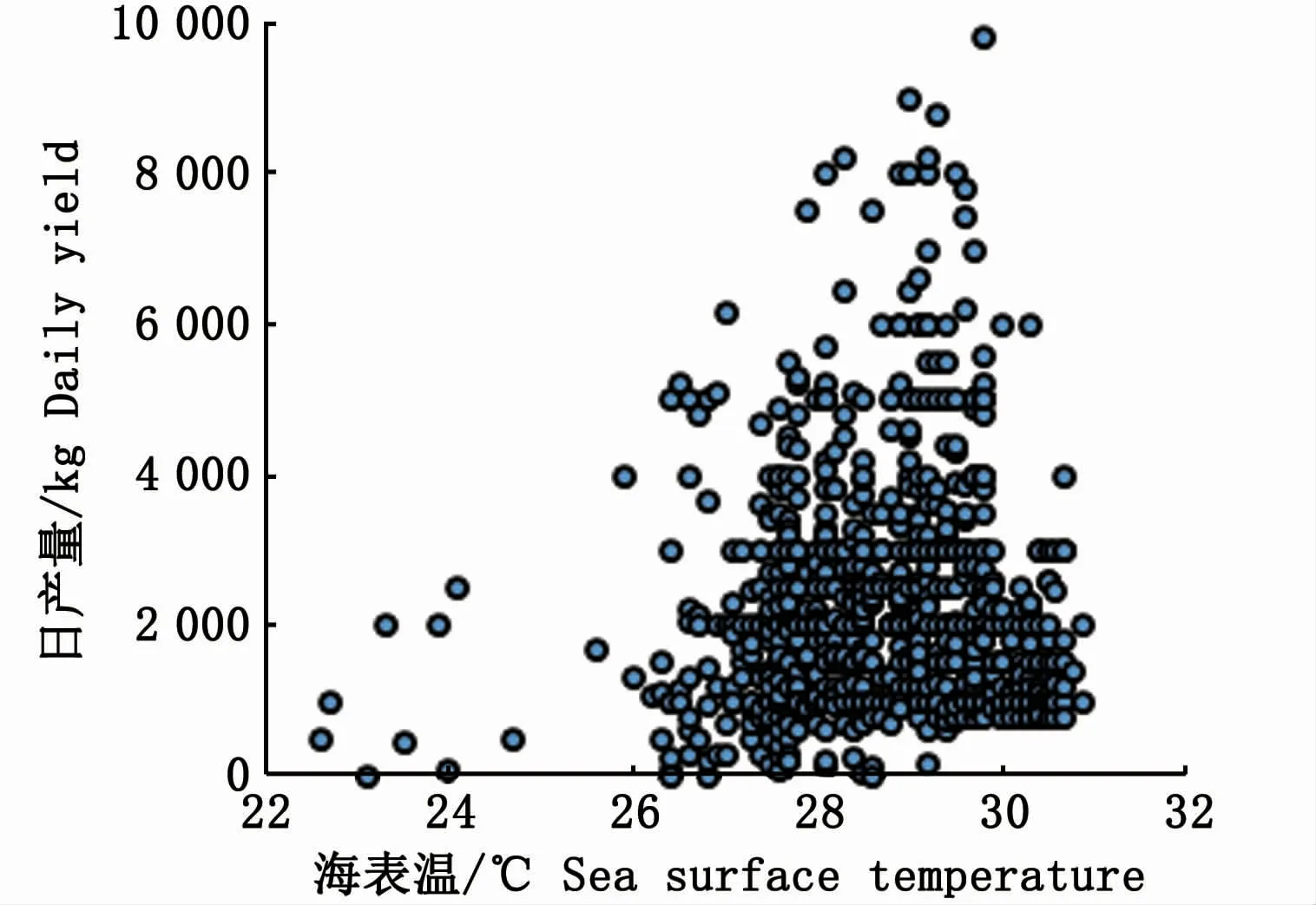

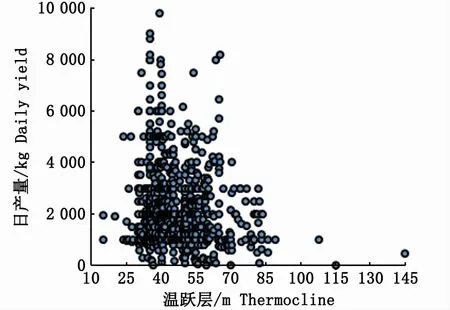

海表溫-日產量配對數據共有732條,海表溫指標值范圍22.6~30.9℃,以0.1℃為間隔,指標值個數有84個,需要區間劃分次數為3 569次;溫躍層-日產量配對數據共有743條,溫躍層指標值范圍15~145 m,以5 m為間隔,指標值個數有27個,需要區間劃分次數為377次。鳶烏賊日產量相對這兩個環境指標的分布特征如圖2、3。

圖2 鳶烏賊日產量與海表溫散點圖Fig.2 Scatter plot of daily yield and sea surface temperature

圖3 鳶烏賊日產量與溫躍層散點圖Fig.3 Scatter plot of daily yield and thermocline

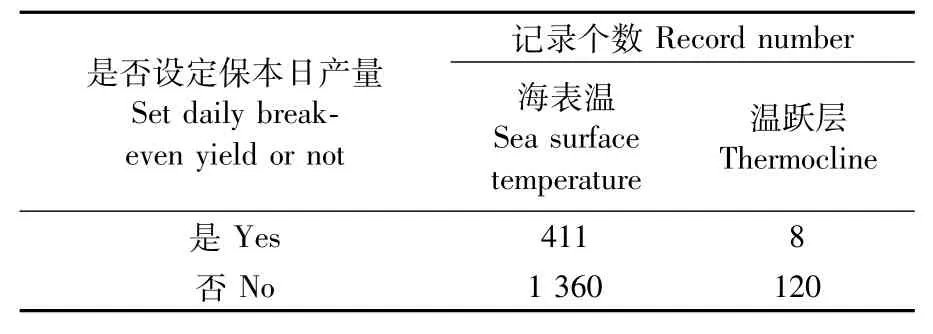

2.2 是否設定保本產量值的差異

根據生產調研,赴南沙生產捕撈鳶烏賊的漁船都是大型燈光罩網船,各船只的功率、設備、船員配置情況基本相近。生產成本包括了船舶折舊、設備維修、網具損耗、燃油、水、伙食、工資以及稅收,經測算其每日成本約為11 525元。當前鳶烏賊的市場收購價為5元·kg-1,因此鳶烏賊的保本日產量y為2 305 kg。本研究計算了設定保本日產量(y=2 305 kg)和不設定保本日產量(y=0 kg)時,比較A、B區間搜索到滿足μA的95%置信區間>y,且μA>μB具有差異顯著性條件的海表溫和溫躍層A區間記錄個數,如表1。y值的設定對于篩選A、B區間比較的輸出結果有著舉足輕重的影響。

表1 滿足條件記錄個數Tab.1 Records thatmeet requirements

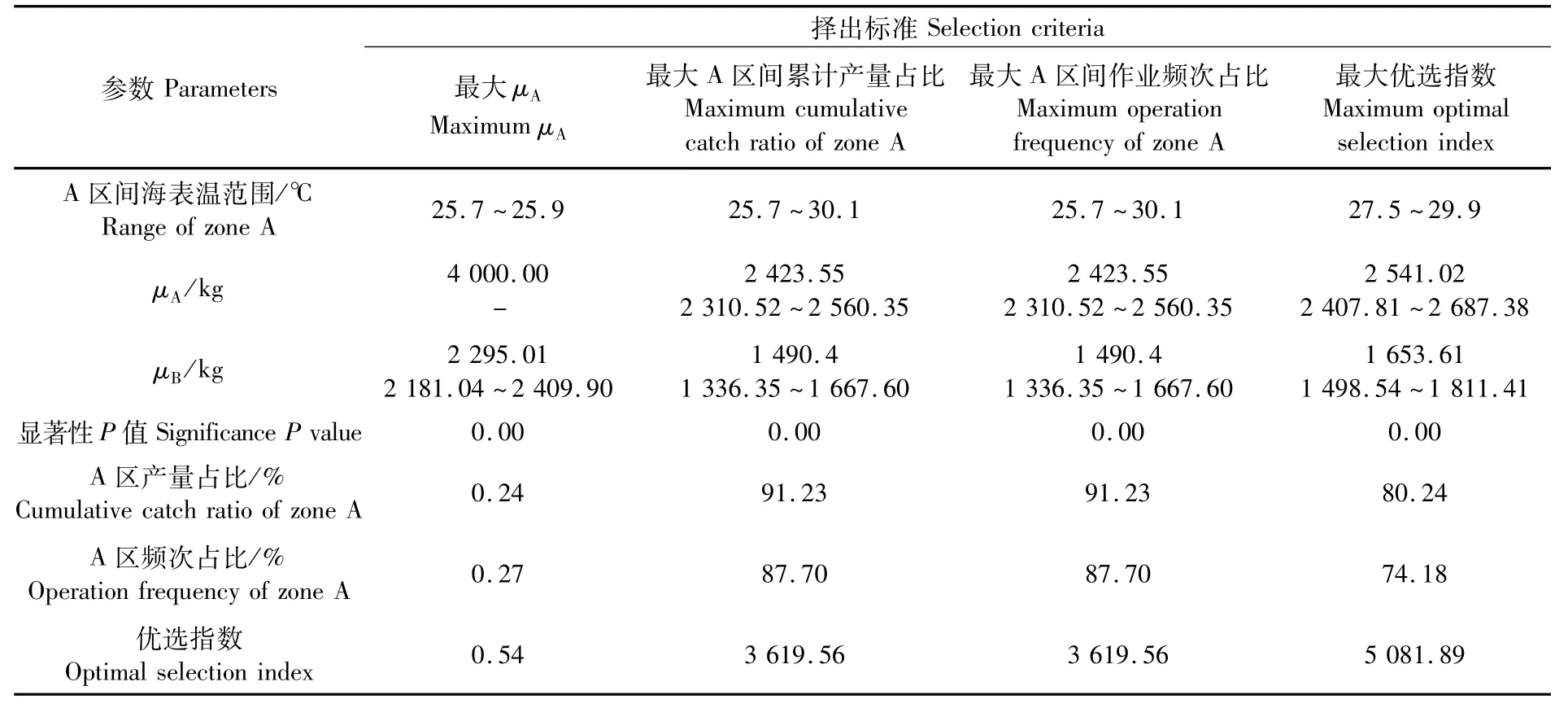

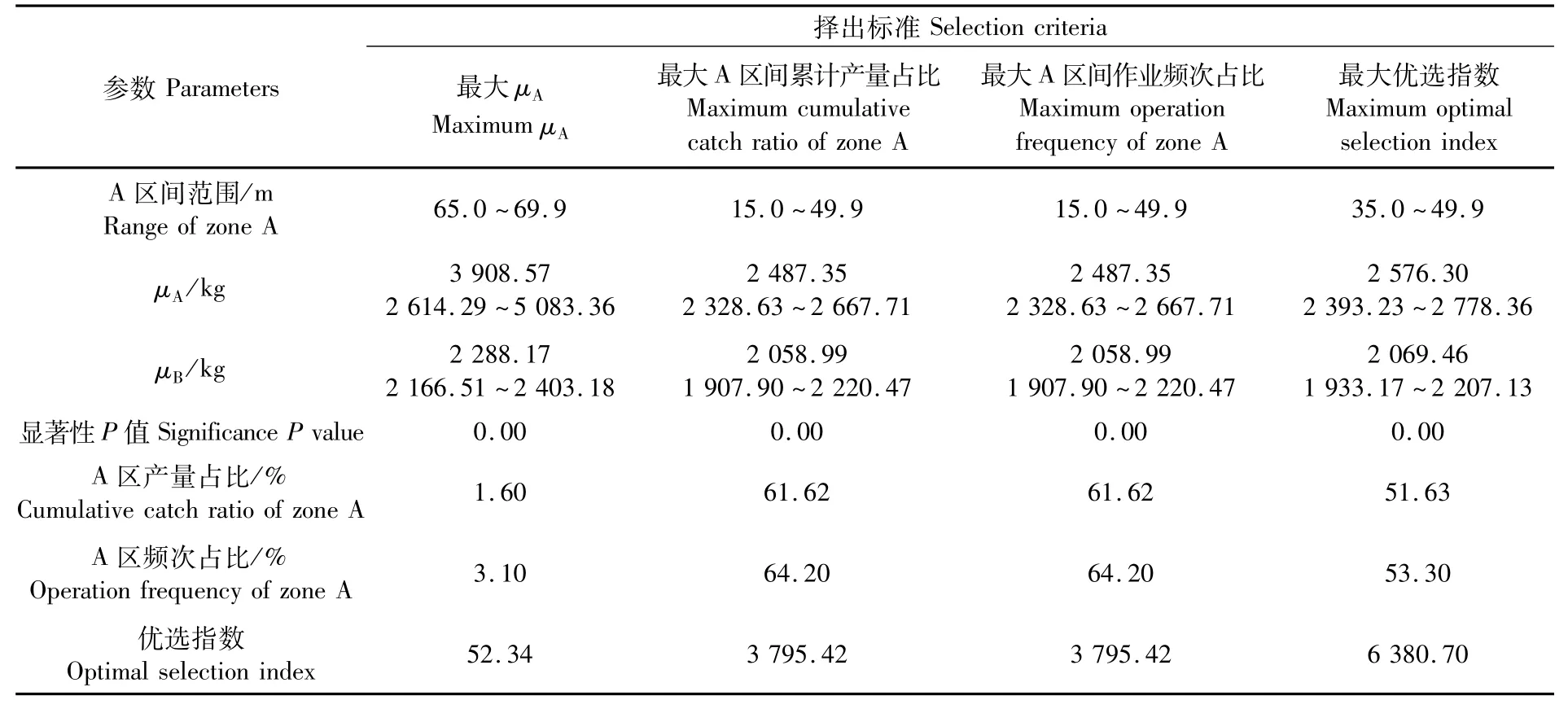

2.3 不同區間擇出標準的差異

溫躍層-日產量數據和海表溫-日產量數據經過μA的95%置信區間>y、μA>μB篩選后,仍有多條記錄滿足要求,需要采用擇出標準加以評價。4個擇出標準下,選出A、B區間的參數特征如表2、表3。最大μA選出的適宜漁獲區間最狹窄,數據記錄較少,有時無法給出μA置信區間;最大A區間累計產量占比和最大A區間作業頻次占比,選出適宜漁獲區間是一樣的;最大優選指數選出的區間較最大A區間累計產量占比選出的區間略窄,A區的產量占比和A區頻次占比兩個參數值亦略有下降。4個區間擇出標準都可以用優選指數衡量比較,本例中最大優選指數選出的海表溫適宜區間為27.5~29.9℃,溫躍層適宜區間為35.0~49.9 m。

表2 海表溫擇出區間的參數差異Tab.2 Difference of parameters of selected sea surface tem perature intervals

表3 溫躍層擇出區間的參數差異Tab.3 Difference of parameters of selected therm ocline intervals

3 討論

3.1 區間擇出方法

確定適宜漁獲環境條件最直接的方法是空間疊加法,如晏磊等[1]根據海表溫等值線與秋刀魚漁獲的分布關系,得到最佳作業表溫為10~13℃;楊勝龍等[2]描述了大西洋中部溫躍層特征參數與黃鰭金槍魚(Thunnusalbacares)單位捕撈努力量漁獲量的空間分布關系。此方法屬于定性分析,統計學上推斷分析較少。利用累計產量與環境指標的關系也可以觀察到漁獲主要的環境指標區間,如徐麗麗[3]觀察東太平洋低緯度海區大眼金槍魚(T.obesus)的釣獲產量與海表溫的分布關系,發現其高漁獲適宜表溫范圍在25.5~28.4℃;陳芃和陳新軍[4]統計了各月海表面溫度與秘魯鳀(Engraulisringens)漁場漁獲量、捕撈努力量的關聯表,得到了各月適宜漁獲海表溫。頻次分析與統計累計產量的效果類似,如劉勇和陳新軍[5]統計了作業天數與海表溫的關系,發現中西太平洋金槍魚圍網作業主要集中在28~31℃的海域;紀世建等[6]統計南海及臨近海域黃鰭金槍魚高CPUE在各SST區間的頻次分布情況,發現77%的高CPUE出現在26.9~29.9℃海域。此類推斷屬于經驗性的方法,尤其生產初期,在資源量好的情況下,容易陷入只要生產投入多,產出自然也多的偏頗認識,忽略了漁業生物分布與環境間的關系,需要在生產實踐中不斷積累數據加以修正觀點。也有一些學者利用K-S檢驗法尋找適漁區域,如紀世建等[6]以D(t)最大值為基點劃出了最適表溫區間;阮超[7]在確定南極大磷蝦(Euphausiasuperba)中心漁場表溫時也采用相同的取法。K-S檢驗是判斷密集無規律漁獲數據與環境關系的有效手段,通過觀察累計分布函數與經驗加權累計分布函數的差異,可直觀地判斷出該環境因素是否對漁獲有影響,但用于區間劃分的理論依據尚未得到充分驗證。

廣義加性模型是近年來運用較多的判斷適宜環境區間方法,如陳良野[8]觀察到大西洋大眼金槍魚CPUE樣條曲線在SST為27.6~28.4℃間時,CPUE逐步增大且漁船作業次數最多,遂將之定為最適表溫;也有如唐峰華等[9]將自然樣條平滑實線的95%置信區間虛線最狹窄段定義為漁場最適環境范圍,此種做法,仍存在著主觀的判斷,缺乏統計學的定量比較。此外,還有王言豐等[11]采用多元線性回歸方法分析北部灣燈光罩網CPUE與環境關系,也需通過觀察標準化CPUE曲線的變化趨勢來判斷適宜環境區間,他們還用空間趨勢面插值手段,找到了標準化CPUE的SST、Chl a的高值分布區,但這些方法仍是基于觀察的角度,定量分析不足。葉泰豪等[10]在分析中西太平洋鰹(Katsuwonuspelamis)中心漁場適宜環境時,提到了區間比較的方法,但其擇出的適宜環境區間只是眾多可能性之一。本研究進一步發展了葉泰豪等[10]的方法,采用遍歷搜索的方式,找出所有可能的區間,通過設定保本產量值和區間擇出標準加以篩選,找出相對適宜的環境區間。

3.2 區間擇出標準

前述區間擇出的方法,多數沒有明確的擇出標準,依賴于主觀的認定,是一種經驗性的判斷方法。即便是累計產量法,如陳芃和陳新軍[4]文中所述的產量占比在72.89% ~97.93%間變動;或是作業頻次法,如陳芃和陳新軍[4]文中所述的捕撈努力量占比在72.35% ~98.29%間變動,區間的界定標準都不固定。面對生產數據在季節上的波動,也有研究者如陳良野[8]將作業頻率規定為大于10%,閆敏[12]設定作業頻率必須大于5%。當前區間擇出標準的不確定,應源于“適宜環境范圍”定義的模糊性。以海表溫為例,有簡單表達成“適宜海表溫”、“最適海表溫”、“最佳海表溫”等寬泛的概念,也有精確表達成“某海域某漁具某魚種漁場適宜(最適)海表溫”這樣狹窄的概念。事實上“適宜環境范圍”不能寬泛化,在落實到生產實踐時,它必然面對著特定的海域、特定的漁具和特定的漁業生物。它必須聯系到生產作業,而且生產必定要產生效益,否則表達的概念極易與“某生物適宜棲息水溫”、“某生物喜好水溫”等生態學術語混淆。從生產層面認知的“適宜環境范圍”必須加上“漁獲”、“作業漁場”等修飾語加以限定,明確其用處。故此本研究引入了保本產量值,作為第一篩選條件,使之在生產上具有意義。當然y值也會受到市場收購價影響,出現一定的波動。甚至有時y值過高,會使某物種的某一環境指標沒有在適宜的漁獲區間出現,根據木桶定律,這時不宜出海捕撈該物種。現實中常常見到環境條件在生物適應上滿足要求,但因市場收購價格過低不能保本,漁民仍會停止出海捕撈的情況。使用y值篩選,可以使這一現象得以解釋。本研究又在y值基礎上比較了4個擇出標準,結果發現取μA最大,擇出區間最狹窄,且產量占比和作業頻次占比很小,使用價值低;最大A區間累計產量占比和最大A區間作業頻次占比擇出的區間往往趨于一致,因為作業頻次高的區間,累計產量也高;最大優選指數選出的區間,累計產量和作業頻次占據份額都略有下降,但它選出了相對窄的區間內日產量均值、A區產量占比和A區頻次占比最大的組合。優選指數的最大優點是可以將4個標準放在一起,比較優選指數大小,選出適宜區間。該指數也可用于常見方法[1-9]選出的漁獲適宜環境區間的效果評價。

4 小結

本研究從漁業生產的視角出發,對“適宜漁獲環境范圍”進一步詮釋,強調了“漁獲”的生產屬性,由此引入了保本產量值的概念,使之更貼合生產實際。設計了A、B分區比較、遍歷搜索的算法,對比了4個擇出標準,確認了最大優選指數是值得推薦的擇區標準。本方法應用的前提是,先要對各個環境因素與漁獲量的相關性進行確認,可用廣義線性模型、廣義加性模型、K-S檢驗等方法找出相關性密切的環境因子,也要排除共線性的環境因子,然后通過大量生產調研取得同規格漁船某一捕撈對象的保本產量值,再用本研究推薦的分析方法找出適宜漁獲環境區間。在應用時,通過驗證分析選出關鍵的2~3個環境指標(環境指標之間獨立不相關),將這2~3個指標區間的空間疊加區域作為預報漁場的范圍[13],并在實踐中不斷補充數據,更新區間范圍,以提高漁場預報的準確度。