身高結合體質指數預測PICC 最佳置管長度的效果

封 鳳,徐紅霞,胥 喆,王 鈴,金愛云

浙江大學醫學院附屬第一醫院,浙江 310003

經外周置入中心靜脈導管(PICC)因留置操作簡便、留置時間長、并發癥少等特點廣泛應用于臨床,目前使用的導管分前端修剪和后端修剪兩種。前端修剪的導管因能進行中心靜脈壓測定、加壓注射、流速快,可以滿足臨床需要而得到廣泛應用,但是前端修剪的導管有一體成形的特點,需要依靠體外測量預測導管置入長度。如果預測長度過短會造成導管尖端無法到達最佳位置,即上腔靜脈與右心房的交接處(CAJ)[1];如果預測長度過長會導致外露較長,增加感染風險。因此,預測長度的準確性直接影響導管尖端位置。臨床常用Rountree 法預測PICC 導管置入長度,然而部分研究顯示Rountree法預測長度比最佳長度長1~2 cm,我院靜脈置管室根據身高結合體質指數(BMI)構建前端修剪PICC 導管長度的預測模型并進行了臨床運用[2],取得了較好的效果,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2021 年6 月—9 月在某三級甲等醫院行PICC 置管的病人。納入標準:符合PICC 置管適應證,簽署知情同意書;體表心電圖為竇性心律;年齡>18 歲。排除標準:精神不正常、不合作和強迫體位;心房顫動及其他心律失常;起搏器植入術后;孕婦等不宜攝片者;大量胸腹水導致縱隔移位或橫膈上抬的病人;病情危重,不能站立測量身高、體重的病人;床邊攝片的病人;脊柱側彎病人;胸部CT 代替胸部攝片的病人。

1.2 方法

1.2.1 資料收集方法

納入病人的一般人口學資料及置管資料,包括性別、年齡、身高、體重、穿刺靜脈、導管類型、模型預測長度、置入長度、理想長度、臂圍。

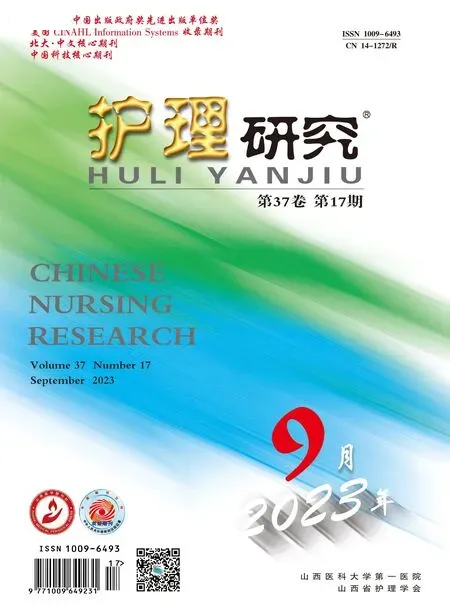

1.2.2 預測置管長度

本研究使用模型預測法和Rountree 法兩種方法預測置管長度。Rountree 法以第3 肋間~第4 肋間作為PICC 導管理想位置體外測量標志,病人取平臥位,手臂外展90°,測量從穿刺點到右胸鎖關節的長度,再90°向下反折至第3 肋間~第4 肋間,兩次測量的總和即為預測長度。身高結合BMI 僅測量穿刺點到右胸鎖關節的長度,再根據病人的身高、體重和BMI 值預加6~9 cm,預加數值的具體計算方法見圖1。

圖1 身高結合BMI 預測模型

1.2.3 置管過程

本研究使用聚氨酯材質的單腔耐高壓導管、雙腔耐高壓導管和耐高壓瓣膜式導管(SOLO)3 種導管。置管均由靜脈治療專科護士按操作規程實施:1)病人取平臥位進行心電監護,獲取體表心電圖。2)評估病人預穿刺肢體的靜脈,消毒穿刺側肢體,建立最大無菌屏障。3)B 超引導下行靜脈穿刺,穿刺成功后操作者將無菌尺的0 刻度對準穿刺點,另一端遞于助手,測量穿刺點到右胸鎖關節的長度,分別記錄Rountree 法和模型預測法的體表測量長度。4)置管按模型預測法確定的導管長度,導管送至預測長度觀察腔內心電圖P波,腔內心電圖P波的振幅沒有改變需要外撤導管5~10 cm,調整后重新送管,見腔內心電圖P 波特征性改變后撤血管鞘,P 波的起始段出現心電圖基線下方的負向P 波,停止送管并外撤導管至小負向P 波消失,導管留在P波正向最高位置。5)撤支撐導絲,封管。記錄導管置入的長度、外露長度。6)胸片X 線正位攝片,觀察導管頭端位置,確定導管的理想長度。PICC 導管尖端最佳位置為上腔靜脈與右心房的交接處,X 片顯示位于氣管隆突下3~4 cm 處,即“心凹”位置。

1.3 統計學方法

使用SPSS 19.0 軟件進行統計分析,定性資料以頻數、百分比(%)描述。符合正態分布的定量資料用均數±標準差(±s)描述,比較采用t檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料

本研究共納入614 例病人,其中男382 例,女232例;年齡(57.0±13.9)歲;身高(164.7±6.5)cm;淋巴瘤207 例,白血病127 例,肺癌86 例,腸道疾病29 例,骨髓瘤25 例,胃癌23 例,骨髓異常增生綜合征20 例,胰腺癌18 例,乳癌16 例,食管癌10 例,婦科腫瘤8 例,肝癌6 例,膽 管 癌5 例,口 腔 癌5 例,腎 癌5 例,其 他 疾 病24例。病人置管情況見表1,PICC 導管尖端對應胸片上不同的影像學標志見表2。

表1 PICC 置管情況(n=614)

表2 PICC 導管尖端對應胸片上不同的影像學標志(n=614)

2.2 理想長度與模型預測長度的差值

計算理想長度與模型預測長度的差值,若差值為0,表明模型預測長度等于理想長度,若差值小于0,表明預測長度較理想長度偏深,反之則偏淺,具體差值見表3。

表3 理想長度與模型預測長度的差值(n=614)

2.3 模型預測法和Rountree 法與理想長度的相關性分析

Rountree 法預測長度為(41.88±2.28)cm,模型預測 法 預 測 長 度 為(39.30±2.44)cm,理 想 長 度 為(39.01±2.20)cm。模型預測法、Rountree 法與理想長度的相關系數分別是0.949,0.853,表示模型預測法與理想長度的相關系數更高,見表4。

表4 模型預測法、Rountree 法與理想長度的相關性(n=614)

3 討論

3.1 身高結合BMI 預測PICC 導管長度的理論依據

上腔靜脈由左、右頭臂靜脈匯合而成,沿縱隔右側下行注入右心房,是縱隔內最大的中央靜脈干,有研究采用CT 測得306 例成人上腔靜脈長度為(72.5±10.8)mm[3]。臨床相關研究也測得胸鎖關節距離上腔靜脈下端中點的距離為4.18~9.58(6.78±1.67)cm[4],該距離與病人的身高呈正相關,因此,相同BMI 的病人,身高越高則預加長度也越長。有研究表明,大多數個體的BMI 與身體脂肪的百分含量有明顯的相關性,能較好地反映機體的肥胖程度[5]。肥胖病人腹腔內脂肪堆積,橫隔不同程度抬高,從而使心影上抬。章哲華等[6]認為成人BMI 越高,在同一部位置管時插入的長度越短;潘愛君等[7]推導出每10%的體重比代表1 cm置管深度變化。因此,構建身高結合BMI 模型,既考慮身高的因素,又結合BMI 對導管預測長度的影響,矮胖型病人在導管預留時適當少加,否則容易導致導管預測過長,外露過長,影響導管固定;相反,瘦長型病人心影狹長,在預測時可以適當多加。

3.2 構建身高結合BMI 預測模型的必要性

Rountree 法通過測量穿刺點到右胸鎖關節的長度和右胸鎖關節至第3 肋間的加值作為導管預測長度,而實際導管走向并不完全遵循測量路徑,因此測量長度往往偏深[7-10],導管尖端一次性到位率低,需要多次調整到位[11],增加了并發癥的發生率[12]。且Rountree法需要充分暴露病人測量定位的部位及骨性標志,部分肥胖病人第3 肋間體表不明顯,需要花費較多的時間尋找。相對于傳統PICC 體外測量Rountree 法,身高結合BMI 通過病人身高和體重估算導管長度,簡單便捷,容易操作,可以縮短置管時間,保護病人隱私,有效提高護士的工作效率和病人滿意度。

3.3 身高結合BMI 預測模型的準確性

本研究納入病人的導管理想長度為(39.01±2.20)cm,Rountree法預測導管長度為(41.88±2.28)cm,Rountree 法預測導管會偏深,這與以往研究的結果[8-9]相符。模型預測法預測的導管長度為(39.30±2.44)cm,更接近理想長度,與理想長度的相關系數為0.949(P<0.01),高于Rountree 法的0.853(P<0.01),表明模型預測法比Rountree 法更為準確。可能是因為Rountree法的體外測量路徑為“橫L 型”,而PICC 導管的實際路徑更接近拋物線形,且第3 肋間~第4 肋間是一個較大的范圍,存在一定的誤差可能,因此,Rountree 法預測的導管長度在實際置入過程中偏深。模型預測法則根據病人的身高、體重和BMI 計算預加值并確定最佳位置,充分考慮了病人本身的情況,因此預測結果更加接近實際理想長度。本研究中92.2%的病人導管尖端位于T7 或T8,符合既往研究中理想尖端的位置[8],表明模型預測法具有較好的準確性。

3.4 前端修剪導管預測導管長度的注意事項

前端修剪的導管一體成形,一旦修剪后其長度不能改變,如果導管置入過深尚且可以通過外撤導管的方式進行補救,一旦預測偏短,導致導管置入過淺,導管與上腔靜脈不是平行的關系,而是存在一定的夾角,輸注刺激性藥物后,導管尖端局部靜脈壁的藥物濃度過大,而靜脈流速不能達到上腔靜脈下端2 000~2 500 mL/min 的流速[13],造成局部內膜受損,繼而形成靜脈血栓;過淺的導管,因靜脈壓高,容易出現堵管。對于偏深的導管在不影響導管固定的前提下,可以采用適度外拉的方式繼續使用導管,但偏淺的導管則存在血栓堵管、異位等風險。由于體外測量長度與體內靜脈的解剖長度不完全一致,因此筆者認為前端修剪導管在預測時“寧深勿淺”,本研究中遇到測量穿刺點到右胸鎖關節為非整數時,采用四舍五入法,如穿刺點到右胸鎖關節的長度為30.5 cm,計算導管長度時按31 cm算。本研究中117 例病人導管偏深1~2 cm,通過外拉導管1~2 cm 的方式繼續使用導管,同時不影響導管外固定。

4 小結

綜上所述,身高結合BMI 預測模型在前端修剪PICC 預測最佳長度,既考慮身高對預測長度的影響,又兼顧BMI 對預測長度的影響,且操作方便,可有效提高體外預測置管長度的準確性,具有一定的科學性和臨床實用性,可以為臨床PICC 置管工作提供參考。