圖解天文望遠鏡發展史(2)

文/ 葉楠

天文望遠鏡的誕生與日心說的崛起

在歐洲中世紀末期,關于太陽系大行星的運行,地心說依然占據著絕對的統治地位。雖然有關日心說的觀測證據越來越多,但地心說依附在腐朽的教會統治下依然是當時的主流學說。不過隨著幾代天文學家的前赴后繼,在天文望遠鏡誕生以后越來越多的觀測證據面前,地心說的統治即將走向終點。

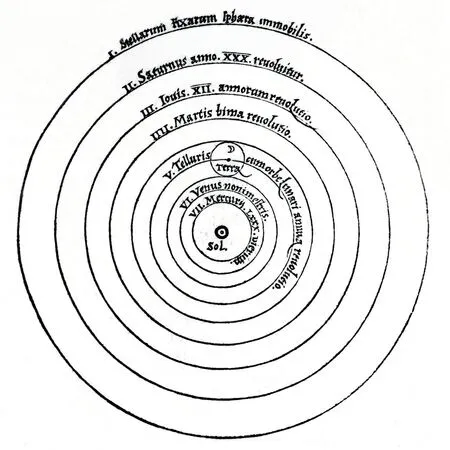

《天體運行論》

天文學家哥白尼從1506 年回到波蘭任教后開始寫《天體運行論》,并在自己任職的地方修建了小型天文臺,利用自制的儀器進行天文觀測和計算。1536 年《天體運行論》完成,但由于書中日心說的觀點為當時的宗教統治所不容,出版人只好偽造了一篇沒有署名的前言,說書中的理論并不是描述天體的真實運動,而只是一種人為設計,這樣這本書才得以順利出版。1543 年,臨終前的哥白尼終于見到了出版的著作。這篇前言在半個多世紀里確實騙過了許多人,直到1616 年,羅馬教廷才將《天體運行論》列為禁書,不過這并不能阻礙地心說被日心說所取代。圖為《天體運行論》中關于太陽系行星圍繞太陽運行的插圖。

支持日心說的殉道者——布魯諾

布魯諾是文藝復興時期著名的哲學家,他曾經在《論無限、宇宙和諸世界》中提出過宇宙是物質的、統一的、無限的和永恒的觀點,認為在太陽系之外還有無數個天體系統。從1593 年起,布魯諾因為異端罪名受到羅馬宗教法庭的審問,指控包括他否認數項天主教核心信條等。最終宗教法庭判其有罪,并于1600 年在羅馬鮮花廣場處以火刑。現在我們都知道布魯諾因其支持日心說而聞名,并在后世被當作科學烈士加以紀念。但是在歷史學家眼里,宗教法庭對他施以酷刑的原因究竟是因為其神學觀點還是因為對日心說的支持,依舊是有爭議的。不過布魯諾仍然是關于自由思想和科學思想發展歷史中的重要人物。圖為矗立在羅馬鮮花廣場上的布魯諾雕像。

望遠鏡的誕生

早在公元前2 世紀,托勒密就有過關于透鏡的反射、折射和顏色等光學性質的記錄。12 世紀的歐洲,已經出現了閱讀石,或者現在稱為放大鏡,以及利用聚光進行取火的透鏡。到了13 世紀,透鏡已經有了廣泛應用,能夠矯正視力的眼鏡也在這個時期誕生。1608 年,荷蘭眼鏡商人利普賽申請了一種可以將遠方的物體看成仿佛就在近處的儀器的專利。利普賽的設計是利用一個凸透鏡和一個凹透鏡的組合,能夠將物體放大3 倍。不過,由于還有其他眼鏡商人都自稱是望遠鏡的發明者,也都開始申請專利,所以利普賽并沒有得到專利權,但是新發明的消息很快從荷蘭傳遍了整個歐洲。圖為詩人布呂納于1624 年創作的版畫《荷蘭望遠鏡》。

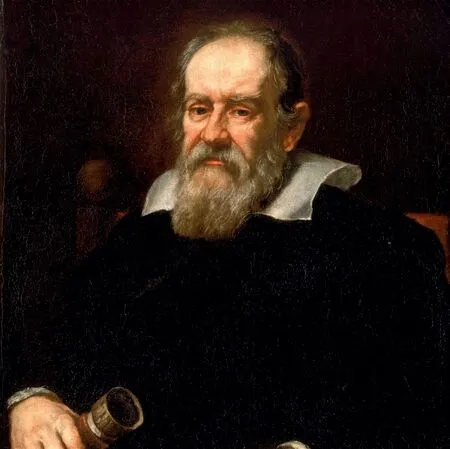

伽利略

伽利略是科學史上的重要人物之一,他被譽為現代物理學之父、現代科學之父以及現代觀測天文學之父等。他在比薩斜塔上扔下兩種不同質量的球以證明物體下落時間與其質量無關的故事大家都耳熟能詳。1609 年,當望遠鏡發明的信息傳到伽利略耳朵里時,他對荷蘭商人的望遠鏡進行了改良,將望遠鏡的放大倍率增加到了9 倍,后來又增加到了30 倍。伽利略開始將他的望遠鏡指向夜空,開啟了觀測天文學歷史上最重要的一次變革。

木星衛星的發現

1610 年1 月7 日,伽利略利用望遠鏡發現在木星周圍有3 個天體,雖然暗弱,但它們的位置和木星呈一條直線。而到了第二天,他發現這3 個天體的相對位置發生了改變,那么它們一定不是恒星。1 月10日,伽利略又發現3 個天體只能觀測到2 個,他敏銳地意識到消失的那一顆應該是藏到了木星的背后。1 月13 日,他又在木星旁邊發現了第4 顆這樣的天體。隨后伽利略公布了他的結論,認為這4 顆天體是木星的衛星,它們都圍繞木星公轉。但這一發現并不符合亞里士多德的宇宙觀,當然也與宗教所支持的地心說相悖。木星衛星的發現點燃了一場不僅僅是天文學領域的革命。為紀念這一發現,后人將木星的這4 顆衛星統稱為“伽利略衛星”。圖為木星與“伽利略衛星”。

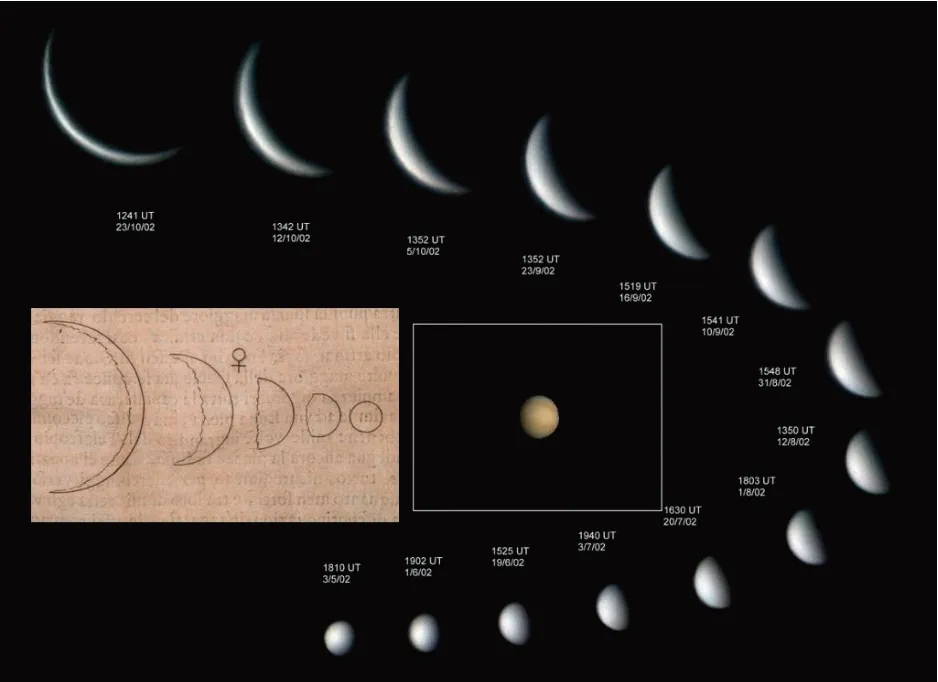

金星相位的發現

1610 年9 月,伽利略經過長期觀測發現金星的相位與月球有許多相似之處,在不同日期,金星會像月球一樣呈現出類似新月、上弦月、盈凸月、虧凸月、下弦月、殘月等形狀。但是,根據托勒密地心說模型,金星軌道在太陽軌道內側圍繞地球旋轉,是不可能出現類似凸月或滿月的相位的。在同一時期,許多天文學家也發現了這一現象,但都采取各種新的模型去對托勒密的地心說進行“縫縫補補”,并沒有完全否定地心說,而伽利略卻直接將目光投向了日心說。圖為不同日期金星相位的對比照片以及伽利略的手稿記錄。

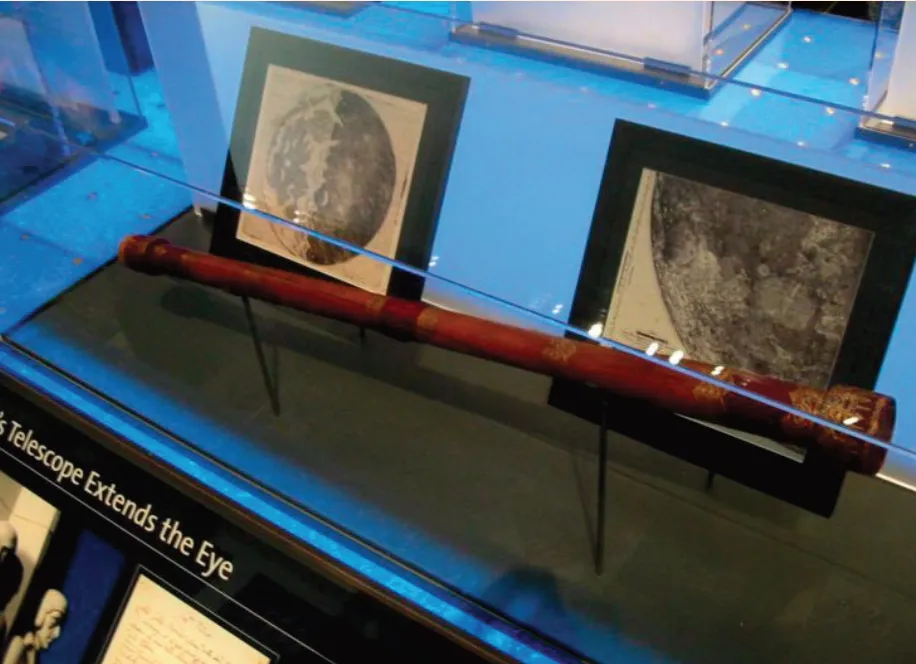

伽利略的其他發現

利用自己制作的天文望遠鏡,伽利略對天上諸多天體都進行了觀測。那些曾經模糊、暗弱的天體在望遠鏡中變得清晰、明亮,甚至利用望遠鏡還能看到曾經完全看不到的天體。伽利略在觀測土星時發現了它的光環,在觀測太陽時發現了太陽黑子,在觀測月球時發現月面上那些奇怪的斑點實際上是月面的某種地質結構。伽利略不是第一個利用望遠鏡觀測月球的人,但卻是第一個利用光影原理解釋環形山結構的人。他還將望遠鏡指向了銀河,發現曾經被認為是云霧的銀河是由一顆顆恒星組成的集團。甚至伽利略還觀測到了海王星,但遺憾的是他并沒有發現這是一顆行星。天文望遠鏡對于天文學后續發展的影響是不言而喻的。圖為陳列在格里菲斯天文臺的伽利略望遠鏡的復制品。

伽利略與日心說

伽利略是日心說的堅定捍衛者。1616 年,他上書羅馬教廷不要禁止哥白尼思想,但得到的結果卻是《天體運行論》的下架和教廷對伽利略的警告,警告他可以將日心說當成數學模型和科幻,但如果敢宣揚日心說是物理現實,那后果將是極其嚴重的。16 年后的1632 年,因為新上任的教宗烏爾班八世一直非常尊重伽利略并和他有著很深厚的友誼,伽利略《關于托勒密與哥白尼兩大世界體系的對話》(如圖)一書才能夠得以出版。但這一舉動卻引發了政敵的攻擊,這本書也成為了伽利略攻擊地心說的證據,同年伽利略受到羅馬教廷的審判。1634 年,伽利略在朋友的幫助下被允許回到家鄉度過余生,并在軟禁期間完成了他的經典著作之一《兩種新科學》。

開普勒

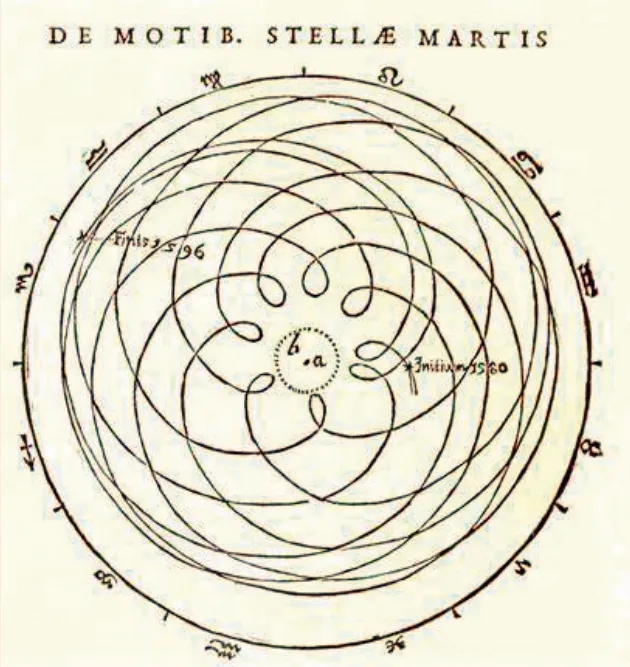

開普勒從小就對天文學有著濃厚的興趣,在大學時期,他學習了有關行星運動的托勒密地心說體系和哥白尼日心說學說,并成為哥白尼的支持者。1600年開普勒見到了第谷,從此影響天文學及人類文明發展的重大標志性發現開始孕育。1601 年底,在第谷突然逝世之后,開普勒成為了他的繼任者。開普勒對第谷的火星長期觀測數據進行了細致的研究,在此期間發現了開普勒第一、第二定律,包含這些結果在內,開普勒在1609 年發表了《新天文學》。第三定律則是發現于1618 年。開普勒將橢圓引入行星公轉軌道之中,物理學方法也開始進入天文學研究之中,這徹底解決了行星運動之謎,也徹底摧毀了托勒密的宇宙體系。圖為《新天文學》中在地心坐標系下火星運行軌跡的圖示。

1604 年,開普勒發表了《天文學的光學需知》,在這篇文章里他對光的反射、光強與距離的關系、視差與天體大小等等問題進行了深入研究,被認為是現代光學的開篇之作。與此同時,開普勒也開始對望遠鏡光學原理展開研究。1611 年,《折射光學》發表,開普勒提出了望遠鏡的理論基礎,以及如何制作伽利略望遠鏡。他還對伽利略望遠鏡進行了改進,利用兩個凸透鏡取代了伽利略的凸凹透鏡組合,這樣的望遠鏡雖然成像是顛倒的,但是卻擁有更長的焦距和放大倍率,而顛倒成像對于天文觀測來說是無所謂的。現代的折射望遠鏡大都繼承了這種設計,也被稱為開普勒式折射望遠鏡。

從日心說的提出到開普勒三定律的證明,在歐洲科學革命的第一階段,天文望遠鏡的出現扮演著至關重要的角色。它徹底改變了天文觀測的方式,也進一步將天文學從占星術的桎梏中解放出來,天文學從一門自文明誕生之初就服務于統治階級的學說,脫胎換骨成真正研究宇宙天體的自然科學。整個科學革命一直持續到18 世紀末,對人類生產力的提高以及人類社會的組織結構都產生巨大的影響,從此開啟了人類文明新的篇章。在此期間,天文望遠鏡的發展也極為迅速,下期我們將介紹當時發明制造的具有代表性的天文望遠鏡。