基于多源遙感數(shù)據(jù)的錳礦山資源環(huán)境遙感監(jiān)測研究

李曉翔,李同光,賴建梅

(1.廣西壯族自治區(qū)自然資源遙感院,南寧 530200;2.桂平市自然資源局,廣西 桂平 537299;3.廣西壯族自治區(qū)地理信息測繪院,廣西 柳州 545000)

廣西錳礦礦產(chǎn)資源豐富,采礦歷史悠久,其中錳礦開采方式主要采用露天開采,由于礦山開采歷史長,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。礦產(chǎn)資源開發(fā)在發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)的同時(shí),會造成礦山開采的采場和礦山建筑直接損毀土地,中轉(zhuǎn)場地和固體廢棄物侵占耕地、林地等土地資源等一些生態(tài)環(huán)境問題[1]。礦山開發(fā)利用帶來的生態(tài)環(huán)境問題,已經(jīng)成為當(dāng)前礦業(yè)用地政策研究的熱點(diǎn)問題[2-3]。

黨的十八大以來,在生態(tài)文明建設(shè)的新要求新形勢下,做好自然資源監(jiān)測工作成為政府有關(guān)管理部門的新使命[4]。如何“推進(jìn)資源節(jié)約集約,注重資源保護(hù)和合理開發(fā),大力發(fā)展綠色礦山”是亟待解決的難題[5]。獲取客觀準(zhǔn)確的礦山占地本底數(shù)據(jù)是解決礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與礦業(yè)用地政策研究的前提條件。

本文以廣西木圭錳礦礦區(qū)為例,采用多種衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)以及無人機(jī)航攝影像,同時(shí)采集了礦區(qū)重點(diǎn)區(qū)域的實(shí)景三維數(shù)據(jù),綜合土地利用和礦權(quán)管理等現(xiàn)狀,研究監(jiān)測礦山利用和生態(tài)環(huán)境等問題,分析問題產(chǎn)生及其變化的趨勢,在礦山生態(tài)修復(fù)治理中提供解決思路和途徑。

1 研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)源

1.1 研究區(qū)概況

該研究區(qū)位于桂平市木圭鎮(zhèn)轄區(qū),區(qū)域范圍面積約45 km2。礦山斷續(xù)開采已有近百年歷史,多是露天開采。礦區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源以錳礦為主,小部分開采重晶石礦。該礦區(qū)為低壓地貌,山坡原始自然坡度20~30°,丘陵與谷地高差20~50 m,因礦山開采歷史悠久,加之近年來礦產(chǎn)品價(jià)格上漲,亂采亂挖屢禁不止,導(dǎo)致礦區(qū)原始地貌大部分已遭受破壞,采礦槽、采礦坑、土堆相間分布,形成大小不一的坑坑洼洼和荒山荒坡,采礦留下的土堆高達(dá)5~15 m,采礦槽、采礦坑深度一般6~20 m不等,礦坑邊坡坡度達(dá)50~80°。原礦經(jīng)水洗后,廢渣廢土就近堆積形成很多大小不一的泥漿塘(尾礦庫),體積多在幾萬至上百萬立方米之間,礦區(qū)亂挖亂采行為不僅破壞了自然生態(tài)環(huán)境,破壞土地利用,使國家和人民群眾的利益受到損失,同時(shí)也留下滑坡、崩塌、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的隱患[6]。如果不及時(shí)治理,將對礦山周圍的群眾生命財(cái)產(chǎn)安全造成威脅。

1.2 數(shù)據(jù)源

本文使用了國產(chǎn)遙感衛(wèi)星高分二號衛(wèi)星和北京二號衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源,數(shù)據(jù)獲取時(shí)間分別為2020年和2021 年,空間分辨率約為0.8 m,投影方式為高斯克呂格投影,大地基準(zhǔn)為CGCS2000 坐標(biāo)系。經(jīng)過質(zhì)量和精度檢驗(yàn),遙感數(shù)據(jù)滿足工作需求。同時(shí)對重點(diǎn)監(jiān)測區(qū)進(jìn)行無人機(jī)巡查,利用無人機(jī)傾斜攝影獲取地面分辨率優(yōu)于5 cm 的最新礦區(qū)影像和動態(tài)視頻,構(gòu)建三維模型,此外還收集了礦區(qū)地理國情普查數(shù)據(jù)、采礦權(quán)、尾礦庫數(shù)據(jù)等管理數(shù)據(jù)。

2 技術(shù)路線與方法

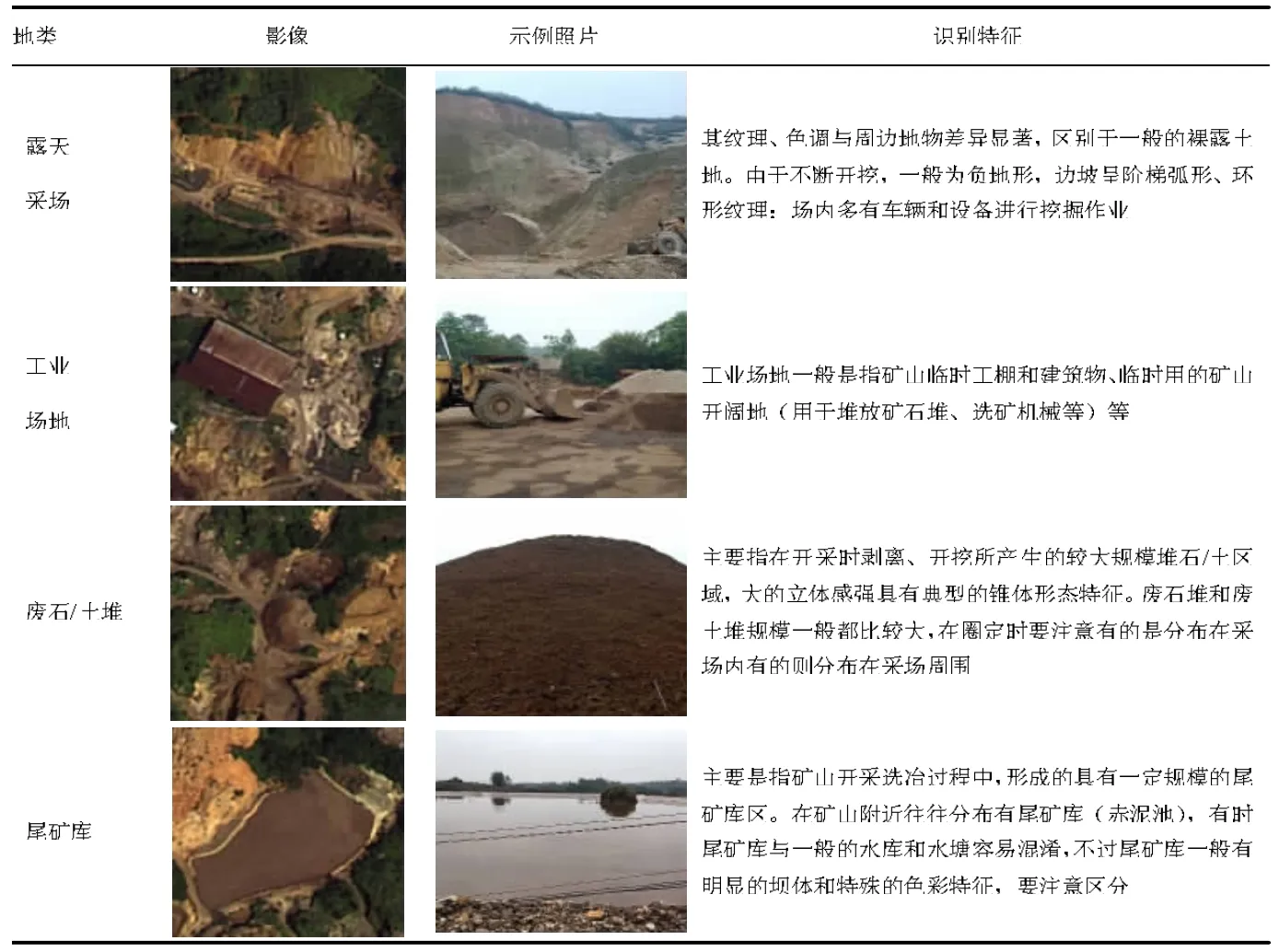

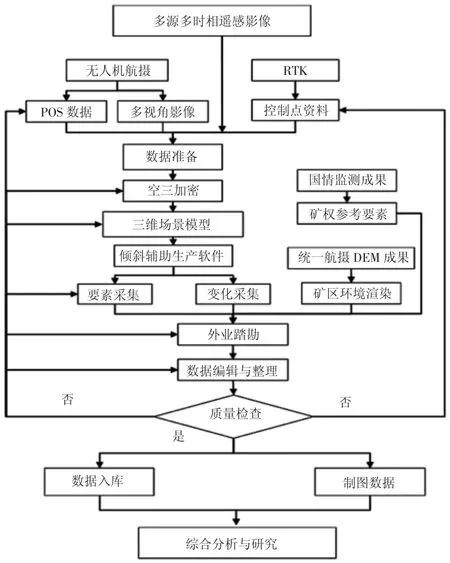

本文通過收集研究區(qū)的自然地理、管理數(shù)據(jù)和獲取的多源遙感數(shù)據(jù),根據(jù)研究區(qū)情況建立解譯標(biāo)志,通過智能提取與人工解譯相結(jié)合的方式,綜合分析礦山資源利用情況[7-8],技術(shù)路線如圖1 所示。其具體流程為:①收集多源遙感數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)地形地貌數(shù)據(jù),搭建三維立體礦山資源環(huán)境模型;②實(shí)地調(diào)查建立礦山占地信息解譯標(biāo)志(表1);③根據(jù)礦權(quán)數(shù)據(jù)等礦山管理數(shù)據(jù),按實(shí)際利用情況,提取露天采場、工業(yè)場地,以及廢石/土堆、尾礦庫等的占地情況;④外業(yè)踏勘調(diào)查,校核內(nèi)業(yè)判讀數(shù)據(jù);⑤根據(jù)礦區(qū)實(shí)際利用情況占地特征,分析礦區(qū)在資源利用和資源環(huán)境保護(hù)方面存在的主要問題,提出對策與建議。

表1 礦山占地類型解譯標(biāo)志一覽表

圖1 技術(shù)路線圖

3 礦山監(jiān)測結(jié)果分析

本文以2020 年和2021 年兩期不同監(jiān)測時(shí)點(diǎn)的遙感影像為底圖,充分利用礦區(qū)數(shù)字高程模型(DEM)和實(shí)景三維數(shù)據(jù),獲取采礦區(qū)空間分布數(shù)據(jù);同時(shí)結(jié)合基礎(chǔ)性地理國情監(jiān)測成果、礦產(chǎn)規(guī)劃數(shù)據(jù)和礦產(chǎn)專題研究數(shù)據(jù)等資料,對礦區(qū)的發(fā)證信息、名稱、礦區(qū)狀態(tài)、礦產(chǎn)類型、礦區(qū)規(guī)模、礦區(qū)開采量及資源儲量等信息整理入庫,使用監(jiān)測平臺對礦區(qū)空間數(shù)據(jù)基礎(chǔ)信息進(jìn)行管理,實(shí)現(xiàn)對研究區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用變化的定期監(jiān)測[9]。

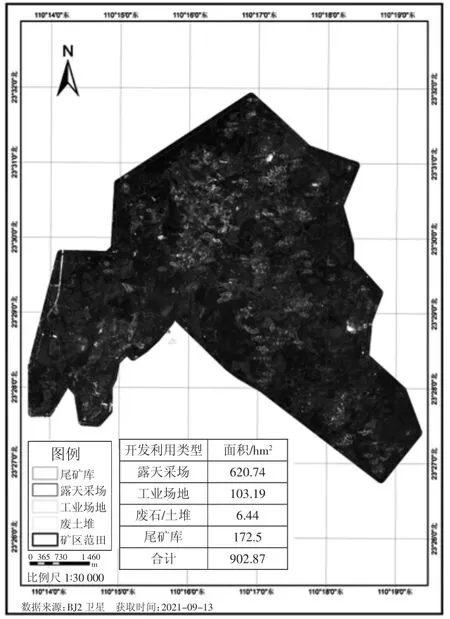

3.1 礦產(chǎn)資源開發(fā)利用變化監(jiān)測

根據(jù)遙感監(jiān)測結(jié)果,由圖2 可知,2021 年錳礦區(qū)礦山占地面積為902.87 hm2,占礦區(qū)面積的20.06%,其中廢土堆6.44 hm2,工業(yè)場地103.19 hm2,露天采場620.74 hm2,尾礦庫172.50 hm2,占地以采場和尾礦庫為主,二者比例之和高達(dá)87.86%。

圖2 礦山開發(fā)利用示意圖

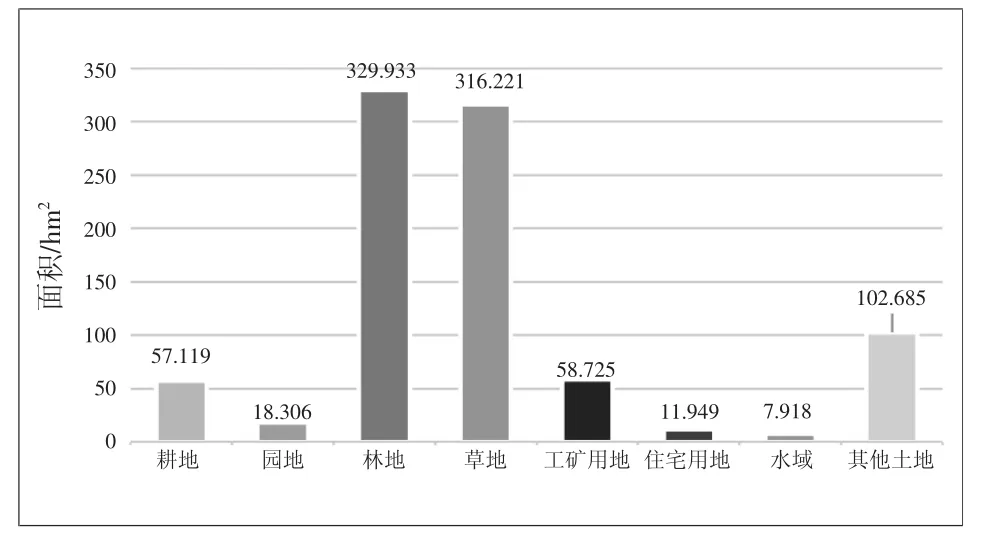

將礦山的平面布局矢量與2018 年度土地變更調(diào)查成果進(jìn)行疊加分析,得到占用土地資源類型及其面積情況,如圖3 所示。其中,占用耕地57.119 hm2,園地18.306 hm2,林地329.933 hm2,草地316.221 hm2,工礦用地58.725 hm2,住宅用地11.949 hm2,水域7.918 hm2,其他土地102.685 hm2。

圖3 礦山占用土地資源情況

3.2 自然生態(tài)空間變化監(jiān)測

基于監(jiān)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對礦區(qū)45 km 范圍內(nèi)地表覆蓋(耕地、林地、草地、水域濕地、建設(shè)用地和未利用地)的變化情況進(jìn)行監(jiān)測,適時(shí)分析礦區(qū)周邊土地流轉(zhuǎn)情況,自然生態(tài)空間存在的問題以及變化的趨勢。

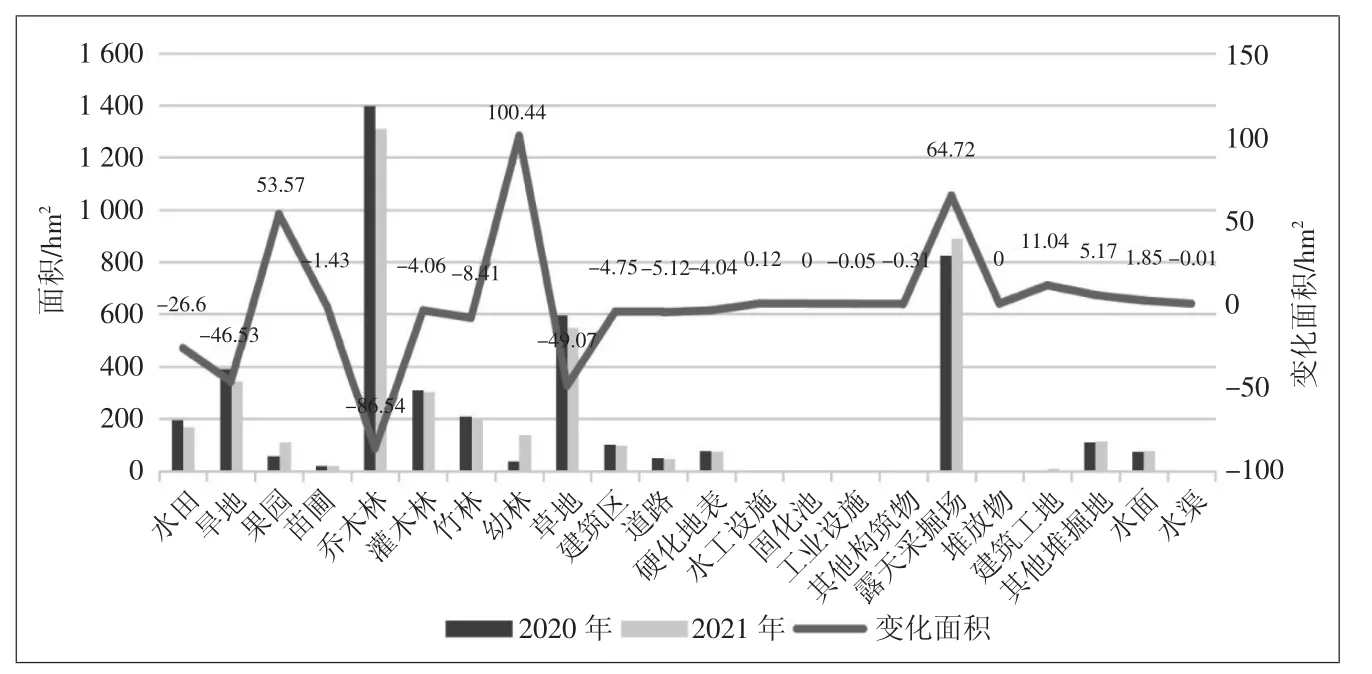

根據(jù)2020 年和2021 年度國情監(jiān)測數(shù)據(jù)作對比,研究區(qū)周邊范圍內(nèi)地表覆蓋變化情況,如圖4 所示。2021 年礦區(qū)周邊耕地減少73.13 hm2,園地增加53.57 hm2,草地減少49.07 hm2,房屋建筑減少4.75 hm2,露天采掘場增加64.72 hm2,建筑工地增加11.04 hm2,其他人工堆掘地增加5.17 hm2,水域增加1.84 hm2。由此可以看出,整個礦區(qū)整體還處在不斷的開采中,耕地、草地減少的量最多,采掘場、建筑工地明顯增加。其中,耕地大多流向了果園和林地;草地大多流向了林地和采掘地;礦區(qū)內(nèi)部的種植情況正發(fā)生改變,果園等園地增加明顯,幼林增加量較大。

圖4 錳礦區(qū)地表覆蓋變化情況

3.3 依法采礦監(jiān)測

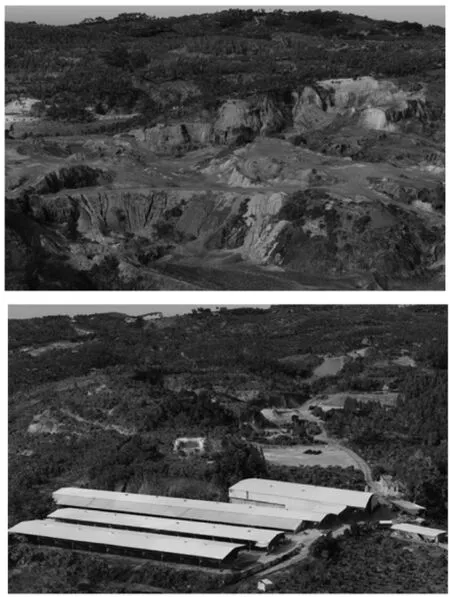

通過采礦區(qū)數(shù)據(jù)與采礦權(quán)數(shù)據(jù)的疊加分析和空間統(tǒng)計(jì),可以獲取項(xiàng)目區(qū)無證開采、越界開采的礦區(qū)分布、開采面積、開采礦種、開采方式、開采量和準(zhǔn)確位置等數(shù)據(jù)。研究區(qū)內(nèi)礦區(qū)平面分布數(shù)據(jù)與采礦許可證(不包含過期許可證)范圍進(jìn)行疊加分析,可以得到遺留歷史礦山、無證開采、越界開采共155 個圖斑,開采面積270.66 hm2,開采礦種均為錳礦。礦山開采量可以通過兩期實(shí)景三維模型疊加分析得出[10]。礦區(qū)實(shí)景三維數(shù)據(jù)可通過無人機(jī)航攝獲取,效果如圖5 所示。

圖5 礦區(qū)實(shí)景三維效果圖

3.4 環(huán)境修復(fù)治理監(jiān)測

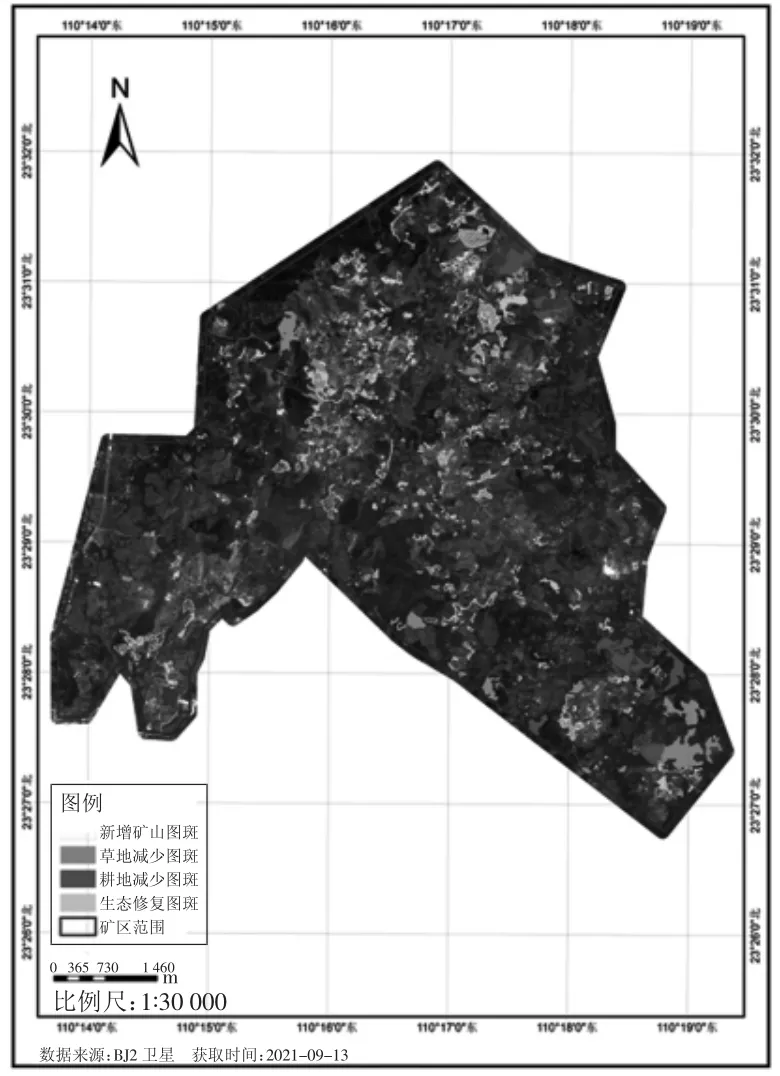

利用監(jiān)測數(shù)據(jù),輔以一定的外業(yè)核查,按照地方礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案,結(jié)合研究區(qū)礦山環(huán)境恢復(fù)治理現(xiàn)狀,針對生態(tài)環(huán)境破壞的集中、重點(diǎn)區(qū)域,對礦區(qū)復(fù)墾、植被恢復(fù)和工程治理措施三項(xiàng)礦區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)措施,開展礦山生態(tài)環(huán)境修復(fù)過程和成效動態(tài)監(jiān)測。將2020—2021 年2 年監(jiān)測數(shù)據(jù)比對分析,可以得到整個礦區(qū)生態(tài)空間變化情況,如圖6 所示。其中,工礦用地等礦山利用地類變?yōu)楦麍@林草等地類情況,即為生態(tài)修復(fù)圖斑。

圖6 礦區(qū)生態(tài)空間變化情況

經(jīng)過實(shí)地踏勘,礦區(qū)內(nèi)生態(tài)修復(fù)以自然修復(fù)為主,人工治理主要有邊坡治理、尾礦治理、土壤改良和植被恢復(fù)等方面。生態(tài)修復(fù)后的地類多為林地和草地,修復(fù)狀態(tài)良好。

4 結(jié)束語

本文以前期調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用多源遙感數(shù)據(jù)對木圭錳礦礦區(qū)進(jìn)行了監(jiān)測,初步搭建礦區(qū)資源環(huán)境監(jiān)測體系,為未來持續(xù)監(jiān)測打下基礎(chǔ),以實(shí)現(xiàn)對礦區(qū)的礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、自然生態(tài)空間變化、違法采礦、尾礦庫和環(huán)境修復(fù)治理等數(shù)據(jù)的常態(tài)化管理。在“兩支撐一提升”的具體實(shí)踐中,一方面有效提升地方自然資源管理部門更好履行“兩統(tǒng)一”職責(zé)的能力;另一方面也引導(dǎo)礦山企業(yè)積極開展生態(tài)修復(fù)治理,優(yōu)化礦山國土空間布局,推動地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。