SBAS-InSAR 與PS-InSAR 技術(shù)在陳旗兩礦區(qū)地表沉降分析中的應(yīng)用

林 聰

(呼倫貝爾市氣象局,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021008)

星載合成孔徑雷達(dá)(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一種主動(dòng)式微波遙感觀測(cè)技術(shù),以其全天候全天時(shí)對(duì)地觀測(cè)能力,成為一種不可或缺的對(duì)地精細(xì)測(cè)量手段。合成孔徑雷達(dá)干涉測(cè)量技術(shù)(interferometric synthetic aperture radar,InSAR)的興起,更是推進(jìn)了SAR 技術(shù)在地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用。永久散射體干涉測(cè)量技術(shù)(persistent scatterer inter-ferometric synthetic aperture radar,PS-InSAR)和短基線集干涉測(cè)量技術(shù)(Small baseline subsets interferometric syn -thetic aperture radar,SBAS-InSAR)是近年來(lái)基于InSAR 開(kāi)展城市和礦區(qū)周圍地面沉降監(jiān)測(cè)分析的主要研究方向。張凱翔等利用PS-InSAR 及SBAS-InSAR 技術(shù)針對(duì)魯西南某線性工程走廊帶沿線地區(qū)地面沉降進(jìn)行分析,最終得到沉降時(shí)間序列與沉降速率信息,并得出該地區(qū)沉降原因。杜自豪等基于SBAS-InSAR 技術(shù)對(duì)濱州市地表沉降及其影像因數(shù)進(jìn)行分析,并利用地理探測(cè)器模型分析自然與人類活動(dòng)影響因素對(duì)地表沉降空間分異性的影響,從而確定出地表沉降影響原因以及交互作用機(jī)理。

本文針對(duì)陳旗寶日希勒露天礦及東明露天礦周圍20 km 范圍地表沉降變化開(kāi)展研究,研究區(qū)地勢(shì)相對(duì)平坦,對(duì)數(shù)據(jù)處理要求略低。對(duì)2019 年1 月至2021 年4 月不同月份20 景Sentinel-1B 影像開(kāi)展研究,主要采用SBAS-InSAR 技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,采用PS-InSAR技術(shù)對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,并且利用PS-InSAR 技術(shù)處理結(jié)論為SBAS-InSAR 中選擇幾何控制點(diǎn)(GCP)提供參考依據(jù),更加提高結(jié)論的準(zhǔn)確性。因此,本文通過(guò)運(yùn)用2 種時(shí)序分析技術(shù)相互驗(yàn)證,最終得到沉降時(shí)間序列與沉降速率結(jié)果,并結(jié)合GIS 處理技術(shù)進(jìn)行分析,形成結(jié)論。結(jié)果顯示,2 種方法得出的沉降變化趨勢(shì)相關(guān)性極高,與兩礦區(qū)周圍實(shí)際開(kāi)采情況相符,該方法可有效應(yīng)用于礦區(qū)周圍沉降監(jiān)測(cè)分析。

1 研究區(qū)概況

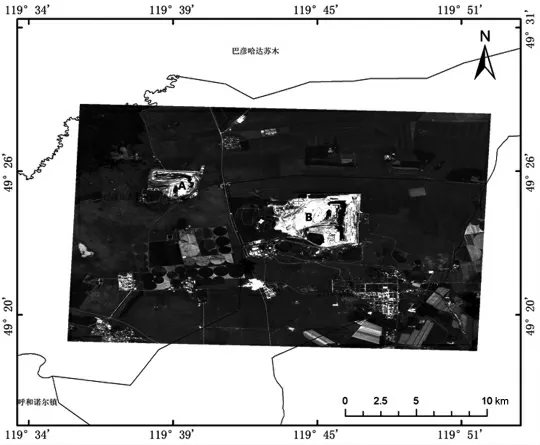

寶日希勒礦區(qū)位于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳旗煤田東部,為內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的地方煤礦基地。礦區(qū)坐標(biāo)為東經(jīng)119°17′37″~120°09′59″,北緯49°15′55″~49°28′27″。礦區(qū)規(guī)劃范圍東西長(zhǎng)約52.2km,南北寬5.9~13.1km,面積544.9 km2,由36 個(gè)拐點(diǎn)圈定而成。2020 年,對(duì)寶日希勒礦區(qū)總體規(guī)劃進(jìn)行修編后,規(guī)劃礦區(qū)為8 個(gè)井田,本文對(duì)圖1 中A 處(東明露天礦)及B 處(寶日希勒露天礦)開(kāi)展沉降分析研究。

圖1 研究區(qū)域圖

2 技術(shù)原理與數(shù)據(jù)處理流程

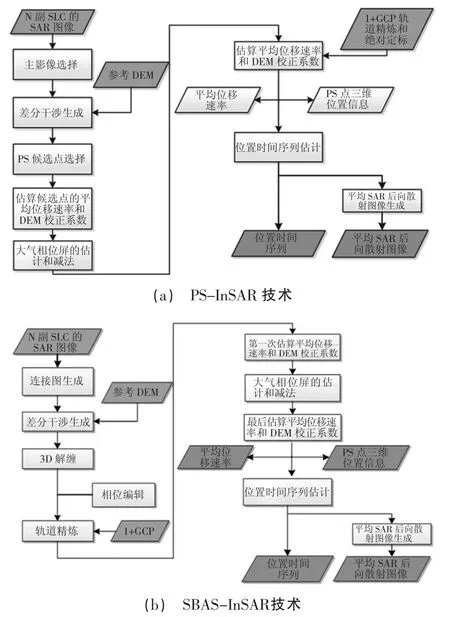

時(shí)序InSAR 技術(shù)充分利用了SAR 的相位信息,形成三維影像,研究區(qū)監(jiān)測(cè)時(shí)間間隔跨度大,覆蓋面廣,可獲得全球高精度的、高可靠性的連續(xù)監(jiān)測(cè)地表形變信息,監(jiān)測(cè)精度能達(dá)到毫米級(jí)。PS-InSAR 及SBAS-InSAR技術(shù)為時(shí)序InSAR 技術(shù)的主要研究方向。PS-InSAR 數(shù)據(jù)處理的核心在于PS 點(diǎn)目標(biāo)選取,以及對(duì)于PS 點(diǎn)目標(biāo)的時(shí)間/空間域形變估算。PS 技術(shù)對(duì)地面穩(wěn)定散射體的密度要求較高,往往需要大量遙感數(shù)據(jù)參與運(yùn)算工作,寶日希勒礦位于郊區(qū),并且部分地區(qū)形變范圍較小,相干性偏低,因此利用PS 技術(shù)難以獲取足夠的PS 點(diǎn),導(dǎo)致無(wú)法完全揭示所有礦區(qū)沉降變化規(guī)律,如圖2 所示。

圖2 PS-InSAR、SBAS-InSAR 技術(shù)流程圖

因此本文中主要用PS 技術(shù)輔助SBAS 點(diǎn)目標(biāo)選取,以及對(duì)大部分地區(qū)2019—2021 年沉降變化規(guī)律分析及結(jié)論驗(yàn)證。SBAS-InSAR 數(shù)據(jù)處理方法對(duì)輸入的數(shù)據(jù)數(shù)量要求偏低,主要采用多主影像的沉降分析,降低了主影像及從影像之間發(fā)生的時(shí)間及空間上的失相干的可能性,充分利用了各個(gè)像對(duì)之間的相干性,降低相位噪聲,從而更清晰有效地獲取地表形變的時(shí)間序列圖以及各地精確沉降量,結(jié)果展示更加準(zhǔn)確直觀。

3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與處理方法

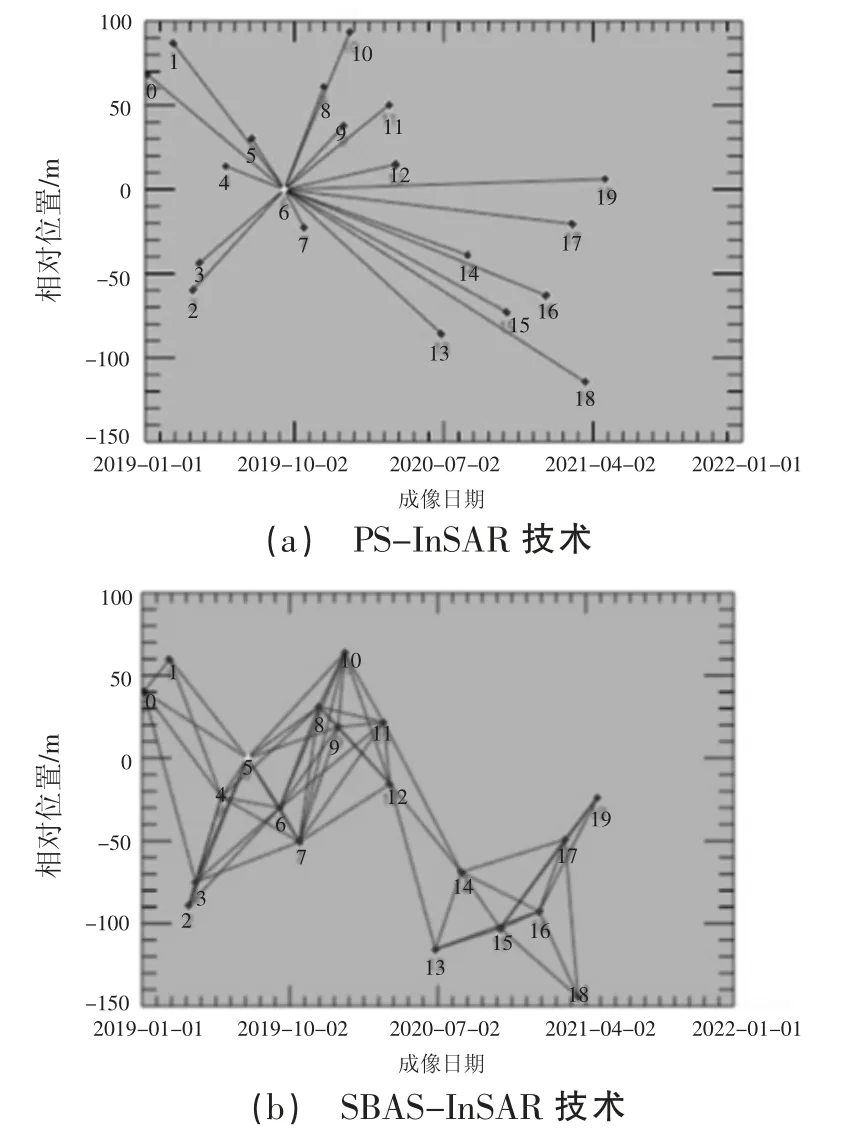

3.1 生成連接圖

本文采用20 景Sentinel-1B 影像進(jìn)行處理。PS 技術(shù)為單主影像,選擇2019 年9 月13 日獲取的雷達(dá)影像作為配準(zhǔn)主影像,DEM 數(shù)據(jù)使用SARscape 中SRTM3 version4 生成90 m 分辨率高程數(shù)據(jù),與主影像進(jìn)行地理配準(zhǔn),并將其余Sentinel-1B 影像與主影像進(jìn)行配準(zhǔn),建立主-從數(shù)據(jù)對(duì),得到19 副相對(duì)于主影像的干涉圖,如圖3 所示。

圖3 時(shí)空基線連接圖

SBAS 技術(shù)數(shù)據(jù)處理影像原始數(shù)據(jù)及DEM 均與PS 技術(shù)相同,不同于PS 技術(shù)的單主影像,SBAS 技術(shù)將20 景Sentinel-1B 數(shù)據(jù)組合為具有多個(gè)主影像的干涉子集,本文時(shí)間基線設(shè)置為200 d,采用時(shí)空基線閾值的方式對(duì)所有影像進(jìn)行最優(yōu)組合來(lái)獲取干涉像對(duì),每個(gè)像對(duì)的基線長(zhǎng)度均低于臨界閾值,這種方式在控制時(shí)間和空間的情況下能有效地降低各組合影像之間地物變化的顯著性,盡量避免失相干對(duì)結(jié)論造成的影響,在提升干涉相干性方面有很大的優(yōu)勢(shì),數(shù)據(jù)處理結(jié)論更加清晰。

生成的連接圖工具自動(dòng)選擇最優(yōu)的組合方式進(jìn)行配對(duì),每個(gè)小集合內(nèi)SAR 影像間的基線較小,集合間SAR 影像的基線較大。本文中超級(jí)主影像為2019 年7月15 日數(shù)據(jù),在整個(gè)處理過(guò)程中,超級(jí)主影像作為參考影像,自動(dòng)選擇的超級(jí)主影像有足夠的像對(duì),在像對(duì)編輯的時(shí)候,可以去掉相干性較小的像對(duì),由于文中各相對(duì)之間相干性較好,因此并未去掉像對(duì)。

3.2 生成干涉圖

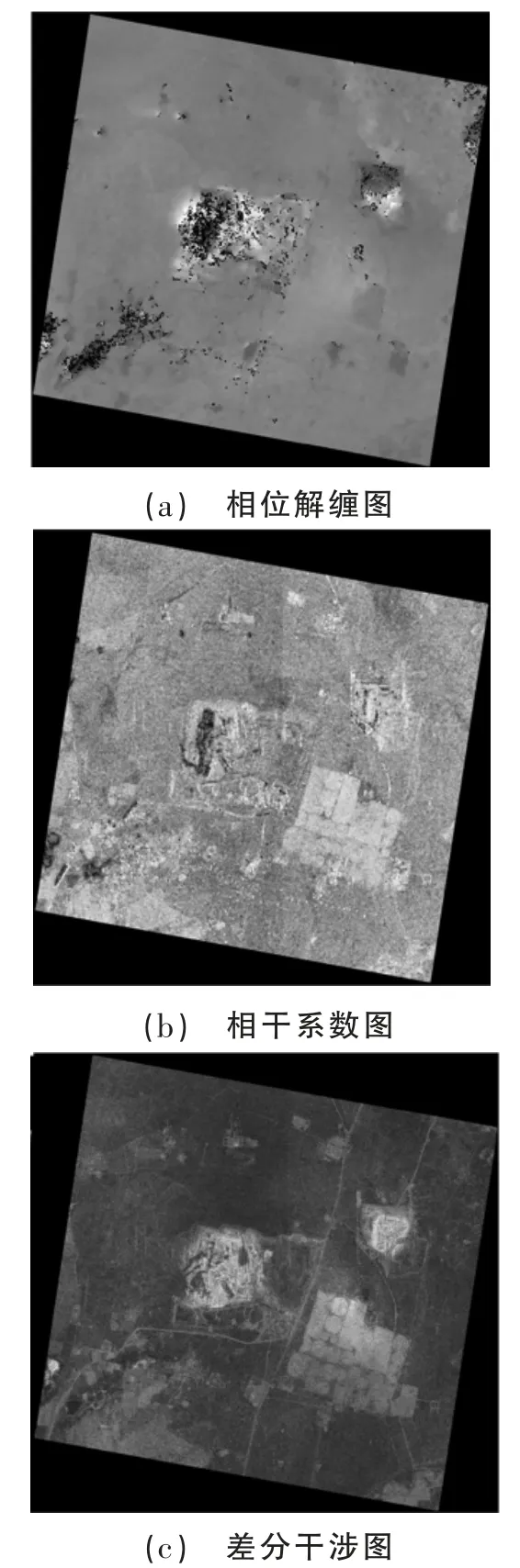

對(duì)所有配對(duì)的干涉像對(duì)進(jìn)行干涉處理,生成相干性,經(jīng)過(guò)去平、濾波、相位解纏等處理后,所有的數(shù)據(jù)均配準(zhǔn)到主影像。數(shù)據(jù)多視的視數(shù)設(shè)置為1∶4,SBAS 中解纏分解等級(jí)設(shè)置為1,解纏相關(guān)關(guān)系閾值設(shè)置為0.2,濾波方法為Goldstein。本文中生成61 組短基線差分干涉圖集,圖4 為2019 年12 月30 日與2020 年1 月11 日配對(duì)結(jié)果,相位解纏結(jié)果與相干系數(shù)圖生成結(jié)果越白亮,相干性越好,解纏圖中黑色區(qū)域代表相干性過(guò)低,沒(méi)有形成解纏結(jié)果。干涉圖中生成很多形變干涉條紋。

圖4 生成干涉圖

3.3 軌道精煉、重去平

SBAS 中數(shù)據(jù)處理需要通過(guò)人為手動(dòng)添加的GCP點(diǎn),進(jìn)行軌道重計(jì)算工作。軌道參數(shù)不精確可能會(huì)導(dǎo)致干涉圖上有很大的軌道殘差即分布在整個(gè)干涉圖上的大條紋,通過(guò)人工選取GCP,可以有效去除軌道誤差。

GCP 的選取原則為盡量選取相位穩(wěn)定、相干性高的點(diǎn),并且沒(méi)有形變條紋,遠(yuǎn)離形變區(qū)域,沒(méi)有殘余地形條紋等影響,因此盡量在平坦區(qū)域進(jìn)行點(diǎn)的選取。本文中GCP 的選取通過(guò)PS 技術(shù)生成的結(jié)論作為參考,避開(kāi)形變區(qū)域,選取研究區(qū)20 個(gè)以上在PS 中沒(méi)有沉降變化的GCP 點(diǎn)。

3.4 生成沉降結(jié)論

經(jīng)過(guò)以上步驟處理后,進(jìn)行2 次反演操作。第一次反演估算形變速率和殘余地形,同時(shí)對(duì)干涉圖進(jìn)行二次解纏優(yōu)化。第二次反演利用大氣相位在時(shí)間上的高通濾波和空間上的低通濾波進(jìn)行去除,對(duì)大氣影響進(jìn)行估計(jì),獲取時(shí)間序列上的位移結(jié)果。

4 研究結(jié)果與分析

4.1 InSAR 沉降結(jié)論分析

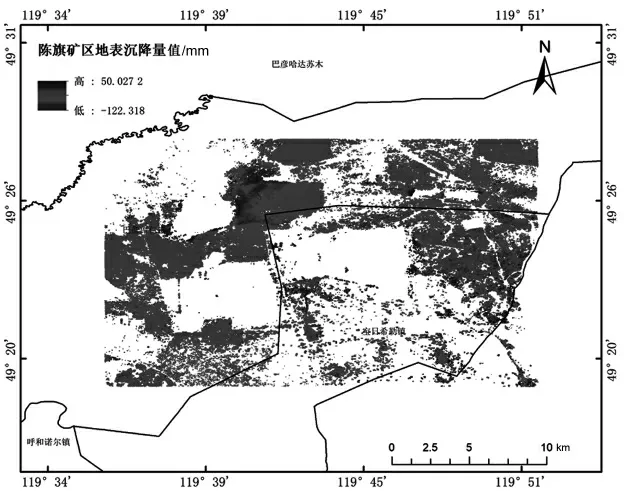

兩礦區(qū)中東明露天礦周圍地面沉降范圍較大,主要沉降區(qū)域在礦區(qū)東部及東北部,SBAS 技術(shù)分析大部分地區(qū)2019—2021 年出現(xiàn)10~20 mm 沉降活動(dòng),有明顯的沉降中心,形成沉降漏斗,漏斗中心出現(xiàn)40~50 mm 沉降活動(dòng),并且沉降規(guī)模較大。寶日希勒露天煤礦周圍沉降活動(dòng)范圍較小,主要沉降區(qū)域位于礦區(qū)東側(cè)。礦區(qū)沉降幅度較大,大部地區(qū)出現(xiàn)50 mm 以上沉降活動(dòng),2019—2021 年累計(jì)沉降最高達(dá)到122 mm。兩礦區(qū)周圍均沒(méi)有明顯地表抬升信息,如圖5 所示。

圖5 SBAS 陳旗礦區(qū)2019—2021 年沉降量

PS 結(jié)論顯示東明露天礦沉降區(qū)域及沉降中心位置與SBAS 范圍基本一致,但寶日希勒礦區(qū)沉降變化沒(méi)有體現(xiàn),主要原因?yàn)镻S 技術(shù)不能完全揭示礦區(qū)沉降變化規(guī)律,特別是變化區(qū)域較小、數(shù)據(jù)量小或地形起伏的地區(qū)。因此,在對(duì)細(xì)小形變的研究上SBAS 技術(shù)更能顯示出優(yōu)勢(shì)。PS 累計(jì)沉降結(jié)論顯示較SBAS 結(jié)論略偏大,但總體沉降趨勢(shì)一致,兩礦區(qū)周圍均無(wú)明顯抬升信息。

4.2 形變成因分析

東明露天礦周圍地表形變較為明顯,與2019—2021 年氣象條件相關(guān)性較小,根據(jù)沉降變率顯示,礦區(qū)沉降沒(méi)有明顯的季節(jié)變化趨勢(shì),2019—2021 年呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì),應(yīng)是正在開(kāi)采的工作面地面上方形成了較大范圍的沉降盆地,其沉降形式都是由位于工作面上的沉降中心向四周輻射,從而形成大范圍的沉降盆地,沉降中心位置和開(kāi)采工作面的位置分布是一致的,主要的開(kāi)采方向?yàn)榈V區(qū)東北方向,開(kāi)采速度較快。寶日希勒礦區(qū)2019—2021 年開(kāi)采方向均為自西向東,2019年向東推進(jìn)306 m,2020 年向東推進(jìn)272 m,沉降幅度明顯,開(kāi)采方向與沉降幅度均與SBAS 結(jié)論較為一致。

5 結(jié)論

本文基于2019 年1 月至2021 年4 月20 景Sentinel-1B 數(shù)據(jù),運(yùn)用PS-InSAR 及SBAS-InSAR 技術(shù)對(duì)陳旗兩礦區(qū)地表沉降分析,得到研究區(qū)2019—2021 年沉降變化范圍及沉降速率。通過(guò)實(shí)地調(diào)查,驗(yàn)證了InSAR 技術(shù)大范圍探測(cè)與監(jiān)測(cè)具有可行性及可靠性。

1)礦區(qū)地表形變具有范圍廣、量級(jí)大的特點(diǎn),易對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境及人員安全構(gòu)成威脅,普通監(jiān)測(cè)手段很難進(jìn)行定量研究,InSAR 技術(shù)可以捕捉到大范圍毫米級(jí)微小地表形變信息,從而可以實(shí)現(xiàn)對(duì)研究區(qū)大范圍沉降探測(cè)工作。

2)SBAS 結(jié)論顯示東明露天礦沿開(kāi)采方向沉降范圍較大,有明顯沉降漏斗,大部分地區(qū)2019—2021 年出現(xiàn)10~20 mm 左右沉降活動(dòng),沉降漏斗中心達(dá)到40~50 mm。寶日希勒礦沉降范圍較小,但沉降幅度較大,礦區(qū)東側(cè)累計(jì)沉降達(dá)到50~100 mm,最大沉降量達(dá)到122 mm。利用PS 方法對(duì)SBAS 進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)論顯示對(duì)東明露天礦形變區(qū)域沉降分析兩方法有較高的一致性,但對(duì)于細(xì)小形變SBAS 方法更占優(yōu)勢(shì),特別是在數(shù)據(jù)較少時(shí),SBAS 獲得的結(jié)論更具可靠性。

3)兩礦區(qū)沉降方向、沉降范圍均與2019—2021 年開(kāi)采方向及開(kāi)采速度相符,因此InSAR 技術(shù)識(shí)別監(jiān)測(cè)結(jié)果具有較高的參考價(jià)值,可以為礦區(qū)生態(tài)環(huán)境變化提供數(shù)據(jù)支撐。