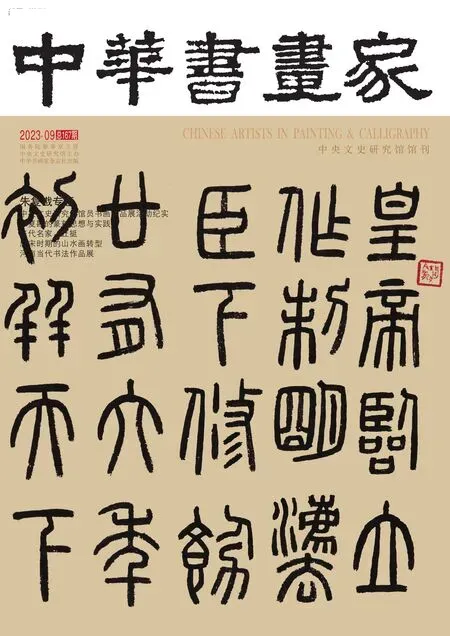

朱文鈞室名齋號考述

□ 馬玥佳

朱文鈞(1882-1937),字幼平,號翼盦。浙江蕭山人。近代著名收藏家、鑒定家、金石學家。曾作為故宮博物院特約專門委員,負責文物審查、鑒定,以學識淵博、能書善畫、精于鑒定、酷愛收藏而著稱。其室名齋號即可反映出他的愛好、志趣、收藏、環境和心境等。朱文鈞的室名齋號,據秦明文章統計先后有11個,其中對“歐齋”有較詳介紹①。朱家溍亦曾對其中6個有過簡要說明②。本文在前人研究的基礎上,依據朱文鈞的題跋署款及相關文獻資料、記述等,對現所能見到的其16種室名齋號(含自號和贈號)使用時間、場所及含義作進一步補充、梳理、考證。

一、“勤甓齋”與明志修身

“勤甓齋”是朱文鈞讀書之所的題名,也是其最早齋號。其次子朱家濂曾記述此名稱的由來:“宣統二年(1910),(蕭山朱氏)移居京師內城靈境宮。十月二十三日,家源生。文鈞先生跋《皇甫碑》云:‘此三監未損本,椎拓頗精,為外舅邵予侍郎之所貽。’謹按先父酷愛金石書畫,實受先外祖父熏陶。此數年中,貯書十篋,漢唐碑版略備,其間精舊之本多有先母奩中物。自號讀書之所曰‘勤甓齋’。”③

由上述可知:其一,朱文鈞自號“勤甓齋”的時間、地點,為宣統二年(1910)蕭山朱氏移居京師內城靈境宮后。按,京師內城靈境宮舊址位于今北京西城靈境胡同。據記載,明朝時靈境胡同分東西兩部分,建于明朝永樂十五年(1417)的著名皇家道觀“靈濟宮”就坐落在胡同東段。到了清代,因人們口口相傳,把“靈濟”變成了“靈清”,后來又轉成了“靈境”,道觀所在之地也就成了靈境胡同。這是清末蕭山朱家到北京后居住的第四個宅子。

朱文鈞跋自藏《宋拓懷仁集大唐三藏圣教序》

朱文鈞生于光緒八年(1882)正月十三日,時居北京臺基廠白家柵欄其曾祖桐軒公故邸,為皇上“賜第”,也是清末蕭山朱家在京城的第一個住宅。按,桐軒公諱鳳標(1799-1873),道光十二年(1832)進士。歷道、咸、同三朝,官至體仁閣大學士,清介有守,廉政有威,是蕭山朱家到北京的第一代人④。桐軒公故去十年后,文鈞出生。其祖父朱其煊,字少桐,時官襄陽兵備道。父親朱有基,字伯平,時官總理各國事務衙門章經。光緒二十六年(1900)夏秋間,以京城混亂,安排文鈞護眷屬下鄉,暫避沙嶺郝家。次年,又護眷屬赴襄陽祖父朱其煊任所。光緒二十九年(1903),朱其煊升福建按察使。赴任前,安排文鈞護眷屬先回北京。此時朱家原臺基廠白家柵欄舊宅,經庚子之亂被焚燒無遺。其父朱有基已遷居至宣南虎坊橋僦屋而居,此宅較寬綽,略有花木,原為紀曉嵐故居,也是蕭山朱家在北京居住的第二個宅子。光緒三十年(1904),文鈞入實業學堂肄業,隨后赴英國倫敦大學,歸國后,署度支部員外郎。光緒三十四年(1908),其父朱有基外放江西建昌府知府,旋調任九江府知府。文鈞由宣南虎坊橋遷居北半截胡同(胡同今已不存),屋頗狹隘。這是蕭山朱家在北京居住的第三個宅子。至宣統二年(1910)移居第四個宅子京師內城靈境宮。可知清末朱家四次搬遷,皆因時局動蕩人事變遷。

其二,朱文鈞自號“勤甓齋”,與其喜愛讀書,尤酷愛金石書畫有關。而這一愛好,亦與其岳父熏陶有關。朱文鈞幼年喜書,課讀之余,猶事臨摹。16歲時,從學于鄉先輩陳瑤圃侍郎。光緒二十七年(1901)初夏,20歲的朱文鈞與家人離開京師到達襄陽祖父朱其煊任所居住。至秋日,就姻固始張氏。完姻后,仍自固始回襄陽。按,“外舅邵予侍郎”即其岳父張仁黼(?-1908),字邵予,號簡盦。河南固始人,清末大臣。光緒二年(1876)進士,選庶吉士,授編修,入直上書房。出督湖北學政,以朱子《小學》《近思錄》訓士,鼓勵士子向學,官至大理院正卿、吏部侍郎等職。《清史稿》有傳⑤。廉介伉直,有聲于光緒朝。薄俸所入,盡以供碑版書畫之需。其實物值尚廉,故雖資力有限,亦恒獲銘心之品。他還將個人收藏的精美碑帖等贈予朱文鈞,如“三監未損本,椎拓頗精”的《皇甫碑》。朱文鈞的夫人張氏諱藼祗,號靜儀,3歲起便受其知書達理母親馮若韻的教誨,以《三字經》《百家姓》《論語》為啟蒙讀物,通文能畫。朱文鈞數年中,貯書十篋,漢唐碑版略備,其間精舊之本多有夫人繼承她父親的。朱文鈞的姻兄張效彬亦為著名鑒藏家、收藏家,尤以碑帖見長。岳父、姻兄及夫人對朱文鈞的人生軌跡和一生追求的事業,無疑有著深刻的影響。朱文鈞自號讀書之所“勤甓齋”,意為“努力地搬磚,不斷積累和學習”。時年朱文鈞29歲,正值而立之年,足見其對自己誡勉,以此明志修身,其一生也正是如此。由此,我們不僅看到朱文鈞自身的修養,亦可對近代蕭山朱氏與固始張氏家族的交游與學養有進一步深入的了解。

二、“六唐人齋”與宋蜀本《六唐人集》

“六唐人齋”是朱文鈞藏書室的齋號。據其四子朱家溍記述,朱文鈞“三十歲時,得宋蜀本六唐人集,曾自號藏書之所曰六唐人齋”,道出了此名稱的由來⑥。又據朱文鈞藏北宋拓《懷仁集大唐三藏圣教序》題跋署款“辛酉春二月下浣,翼盦學人手跋。時年四十,在京師西堂寓廬六唐人齋”⑦,說明此齋號亦與京師西堂寓廬有關。

朱文鈞跋自藏《明拓禪國山碑》

《宋拓天發神讖碑》函套題簽

朱文鈞跋自藏《明拓魯孝王刻石》

由上述可知:其一,朱文鈞自號“六唐人齋”的時間大約在其30歲,即宣統三年(1911)后⑧。這年,清帝遜位,京城人心惶惶,朱文鈞護送眷屬避居天津。1912年,朱文鈞任財政部鹽務署場產廳科長。1913年,眷屬自天津遷回北京,居住在京師西堂寓廬。開始暫與其姻兄張效彬共居一宅。后張效彬買宅,修葺畢即遷去⑨。按,西堂即東安市場后面的西堂子胡同,本是左宗堂的住宅,因他家不在北京,與朱家又是親戚,所以就租給朱家居住。這是蕭山朱氏到北京居住的第五個宅子。又按,題跋署款云“辛酉”即1921年,可知藏書之所“六唐人齋”,即在京師西堂寓廬內。至1921年春,蕭山朱氏仍在此居住。朱家溍曾說:上世紀末“城區改造,這座宅院原在拆除之列。我寫了篇文章刊載在《燕都》月刊。現在就按左宗棠故居保存下來了。”⑩

其二,朱文鈞自號藏書之所“六唐人齋”,與蕭山朱家藏書史有關。朱家藏書史可追溯到其曾祖朱鳳標。朱鳳標的藏書,曾分別藏在皇上賞賜的海淀澄懷園中的近光樓上和舊城江米巷(即臺基廠白家柵欄朱文鈞曾祖桐軒公故邸)的介祉堂,可惜分別毀于咸豐十年(1860)英法聯軍和光緒二十六年(1900)八國聯軍之手。朱文鈞自英國倫敦大學學成歸國后,旁羅博收各種善本古籍,名校古抄。據傅增湘在《文獻家通考》中說:“憶戊申(光緒三十四年,1908年),己酉(宣統元年,1909年)間,述古堂書賈于瑞臣得唐人集數種于山東,詭秘不以示人,余多方尋,乃得一見,計所存者……皆完整無缺。其后六唐人集為友人朱翼盦所得。”

按,“宋蜀本六唐人集”,即六種宋蜀刻本唐人文集,分別是《張文昌文集四卷》一冊、《李長吉文集四卷》一冊、《許用晦文集二卷附錄一卷拾遺一卷》、《孫可之文集十卷》一冊、《司空表圣文集十卷》一冊、《鄭守愚文集云臺編三卷》一冊,皆傳世僅存之孤本,藏書中之冠冕,更為罕見。朱文鈞于是就將自己的藏書處命名為“六唐人齋”。此舉,得到眾多名人學者的推重,據朱家濂記述,1918年,張庾樓因贈“六唐人齋”四字小匾,馬叔平又特贈手篆“六唐人齋”四字,白文青田石印章。得書之翌年,張菊生正計劃編《續古逸叢書》,欲將《六唐人集》全部編入叢書內。“商諸先父,慨然允之”。之后,商務印書館將以上別集作為影印底本,入編《續古逸叢書》,成為流傳有序的名刻。

朱文鈞跋自藏《宋拓麻姑仙壇記》

按,張庾樓,即張允亮(1889-1952),藏書家。字庾樓,別號無咎。河北豐潤人。兩廣總督張人駿之子,娶袁世凱長女袁伯禎。自幼攻經史,后即專門從事古書版本目錄研究,曾任故宮博物院專門委員。著作有《故宮善本書影》《故宮善本書目》《北京大學善本書目》等。馬叔平,即馬衡(1881-1955),金石考古學家。字叔平,別署無咎、凡將齋。浙江鄞縣人。西泠印社第二任社長,故宮博物院第二任院長。精于漢魏石經,注重文獻研究與實地考察。1952年任北京文物整理委員會主任委員。張菊生,即張元濟(1867-1959),中國近代杰出的出版家、教育家。字筱齋,號菊生,浙江海鹽人。清末進士,入翰林院任庶吉士。學貫中西,博古通今。1902年入商務印書館。1949年后,繼任商務印書館董事長。這些著名學者、大家對朱文鈞的人生軌跡和一生追求的事業,無疑有著深刻的影響。根據《蕭山朱氏六唐人齋藏書錄》記載,30多歲時,朱文鈞藏書已達2萬余冊。朱文鈞自號藏書所“六唐人齋”后,所寫題跋亦有署款“六唐人齋”,足見其對《六唐人集》的喜愛。可惜這六種唐人文集未能長久保有,后來輾轉歸于北京圖書館。張庾樓所贈“六唐人齋”四字小匾,“在十年浩劫中化為灰燼,無跡可尋”。馬叔平印章則由朱家濂保存。

三、“天璽雙碑館”與《天發神讖碑》《禪國山碑》

“天璽雙碑館”的取名,與朱文鈞購藏三國吳天璽元年(276)刻石拓本有關。雙碑的說法有二:一是購藏兩本三國吳《天發神讖碑》,此說為朱家溍:“先嚴的別號很多,其中與碑帖有關的就有三個。最早為‘天璽雙碑館’,是指所藏兩本《天發神讖碑》。一本北宋拓……一本明拓……除上述宋拓本之外,在傳世拓本中也屬第一位。‘天璽雙碑館’曾刻過數方印。”二是購藏《宋拓天發神讖碑》和《舊拓禪國山碑》,此說依據朱文鈞《舊拓禪國山碑》題跋署款:“是碑與天發神讖俱吳天璽年建,而舊拓之罕覯亦與天發相埒。此本紙墨皆在明初,余所藏天發碑有明拓本者,得此可成雙璧矣。辛酉秋七月十五日記。”

朱文鈞藏“皇建玉柙”正面篆文“皇建御賞”

由上述可知:其一,“天璽雙碑館”取名的時間、地點,尚無明確記載。朱文鈞碑帖題跋中與此齋名有關的紀年有:《宋拓天發神讖碑》署款云:“癸酉十一月小寒前二日,識于天璽雙碑之館。翼盦,時年五十又二。”《宋拓天發神讖碑絕句四首》署款云:“右題《三段碑》四絕句,癸亥夏五月望后日。”《舊拓禪國山碑》署款云:“辛酉秋七月十五日記。”《明拓天發神讖碑》無題跋。按,據“癸酉”年朱文鈞52歲可知當為1933年,“癸亥”當為1923年,“辛酉”當為1921年。又據《五鳳刻石舊拓本》(魯孝王刻石)朱文鈞題跋署款云:“始為秦氏所藏,今歸于天璽雙碑館……辛酉二月廿七日。”可證早在1921年2月前,已有“天璽雙碑館”的齋名了。又據前述朱文鈞藏北宋拓《懷仁集大唐三藏圣教序》題跋署款云“辛酉春二月下浣……時年四十,在京師西堂寓廬六唐人齋”。可知,其時“天璽雙碑館”亦在朱氏京師西堂寓廬內。朱家溍所說“先嚴的別號很多,其中與碑帖有關的就有三個。最早為‘天璽雙碑館’……其次為‘寶峻齋’……晚年……自號‘歐齋’”的排序,是有一定道理的。

其二,“天璽雙碑館”取名,與《宋拓天發神讖碑》《明拓天發神讖碑》或《舊拓禪國山碑》“俱吳天璽年建”有關,都是朱文鈞當年以“天璽雙碑館”自署的銘心之品。按,《天發神讖碑》又名《天璽紀功碑》《紀功頌》,因斷為三段,俗名《三段碑》。清嘉慶時毀于火。朱文鈞珍藏的北宋拓本,其中“載”字不損,有宋“北海開國陸伀之印”,是孤本,被康有為譽為“篆隸之極”。明拓本《天發神讖碑》“楊介侯舊藏,楊振麟跋,何義門、翁方綱跋,趙聲伯釋文,寶熙書引首”。明拓本《舊拓禪國山碑》,為三國時期重要碑刻之一,繼承了周秦篆書的遺意,與方折突出的吳《天發神讖碑》相異趣,康有為稱其“渾勁無倫”。此齋號因吳天璽元年(276)刻石拓本而起,廣義也包括《五鳳刻石舊拓本》(魯孝王刻石)等朱文鈞購藏的兩漢三國兩晉石刻珍本。

四、“寶峻齋”與《魯峻碑》及袁勵準贈匾

“寶峻齋”的題名,既與朱文鈞購藏北宋拓本《魯峻碑》有關,亦與其知交袁玨生贈匾有關。其次子朱家濂記述:1920年“(朱文鈞先生)得北宋《魯峻碑》,以《隸釋》及明清藏家著錄之本對校,凡洪氏所有,諸家所無者十字,皆完好無損……足證《隸釋》所據之本晚于此本,其為北宋本無疑。”1931年朱文鈞50壽辰,知交中贈送詩文者頗多。其中袁玨生(勵準)贈篆書一匾一聯,匾曰“寶峻齋”,邊題謂朱文鈞“邃于碑帖之學,所藏漢碑皆宋元氈蠟,而北宋拓《魯峻碑》‘商’‘遷’兩字不損,早于洪氏《隸釋》之本,尤為上選,因贈‘寶峻齋’為齋號”,道出了以“寶峻齋”為號的緣由。蓋朱文鈞既喜得北宋拓本《魯峻碑》,又喜得到知交袁玨生贈匾。

《明拓昭仁寺碑》題跋后鈐“雙玉函齋”印

由上述可知,1920 年朱文鈞得《魯峻碑》,1931年袁玨生贈匾之后取名“寶峻齋”。“寶峻”之“峻”,即是《魯峻碑》之“峻”。按,《魯峻碑》,全稱《漢故司隸校尉忠惠父魯君碑》,東漢熹平二年四月立,原石在山東金鄉山,后移濟寧。為漢隸中的上品。前代金石學家只有匡源知道它的本來面貌,并為其作跋。此碑明朝已斷,未斷裂前最早的北宋拓本極為罕見,一般都認為已失傳。但朱文鈞購藏的此本,早于南宋乾道二年(1166)成書的洪適《隸釋》收錄本。朱文鈞收此本后,一時為金石學界所震驚,以為盛事,故被袁玨生稱為“識密洞鑒”且手贈一匾。按,袁勵準(1876-1935),字玨生,號中州,別署恐高寒齋主,河北宛平人。光緒二十四年(1898)進士。授翰林院編修,會試同考官。曾擔任溥儀的老師,也是書法家、收藏家。民國后任清史館編纂,輔仁大學教授。工書畫。行楷宗米元章,篆學李陽冰,甚得時譽。所贈篆書匾“寶峻齋”,深得朱文鈞心,故此朱文鈞又多了一個齋號。但“寶峻齋”未刻過印。其實,“寶峻齋”也有更廣泛的意義。據《宋拓麻姑仙壇記》朱文鈞題跋“……納諸寶峻齋中,與漢唐石墨聚處一堂,互相輝映”語,可知“寶峻齋”廣義亦包括朱文鈞購藏之此類漢唐石墨。

五、“寶襄齋”與宋《蔡忠惠公自書詩真跡冊》

“寶襄齋”的題名,與朱文鈞購藏宋《蔡忠惠公自書詩真跡冊》的歷險有關,也是最具傳奇色彩的齋號。據其次子朱家濂記述,1923年,朱文鈞得宋《蔡忠惠公自書詩真跡冊》,為其所藏法書之冠。朱文鈞有跋云:“蔡忠惠公書在宋時早有定評……此冊行楷略備,無美不臻……梁蕉林《秋碧堂法帖》、畢秋帆《經訓堂帖》皆曾據以入石。畢氏籍沒,遂入內府,載在《寶笈三編》。辛亥后復出,予以善價得之地安門市,為寒齋法書之冠,珍惜愛護,不啻頭目視之。”珍愛之情,溢于言表。“壬申春(民國二十一年,1932年),偶因橐鑰不謹競致失去,窮索累日,乃得于海王村肆中。”成就了它與琉璃廠書肆的一段因緣,朱文鈞由此也多了“寶襄齋”的齋號。

此詩冊命運多舛,朱文鈞得于1923年,失而復得于1932年。按,蔡忠惠公,即蔡襄(1012-1067),字君謨,興化仙游(今福建)人。官至端明殿學士。以書法名世,與蘇軾、黃庭堅、米芾齊名,并稱“宋四大家”。《蔡忠惠公自書詩真跡冊》,素箋本,烏絲欄,縱28.2厘米、橫221.1厘米。自書11首詩稿,書寫揮灑自如,真、行、草書并現,布局渾然一體。卷尾有宋、元、明、清及近人題跋,可以觀其流傳之跡。辛亥革命后,清宮書畫物品一部分以溥儀賞賜的名義流出宮外,也有一部分由太監和內府人員偷竊出宮流入市場。此冊亦被偷竊出宮,售予故宮神武門外地安門古玩鋪“品古齋”鄭姓掌柜。鄭掌柜攜至朱文鈞家協商,并以5000銀元成交。壬申春(民國二十一年,1932年),此冊被朱家仆人吳榮竊出,攜至琉璃廠古玩鋪“賞奇齋”求售。“賞奇齋”掌柜以600銀元買下后,通過“德寶齋”掌柜劉廉泉和“文祿堂”掌柜王文進通知朱家,才有驚無險得以追回。朱文鈞先是償還“賞奇齋”600元墊款,又贈掌柜1000元作為酬勞。此冊完璧回歸后,先生取蔡襄之“襄”自題藏寶之所“寶襄齋”,并將“寶襄齋”的文房匾額懸掛家中。

此十年間,朱家住宅又經歷了兩次變遷。一是1922年秋季,由京師西堂寓廬遷移至地安門外帽兒胡同(即可園)僦屋而居,齋甚宏敞,后院頗有亭臺之盛。原為道光間大學士文煜故邸,馮國璋當民國代總統時,從文家買下了這處宅子。馮下野后即居于此。不久即病故。馮氏后人將宅子的西所出租給朱家。這是蕭山朱氏到北京居住的第六個宅子。1923年,朱文鈞調任財政部參事。1928年,國民政府南遷,北京改為北平。自此,朱文鈞即脫離政界,專心從事著述。二是1929年秋,朱家遷移至帽兒胡同另一宅僦屋而居,規模略小,然一宅二院,尚可回旋。廳后三楹,專貯家藏善本古籍。這是蕭山朱氏到北京居住的第七個宅子。“寶襄齋”即誕生在此宅內。

經此失而回歸,朱文鈞也決定影印出版此詩冊,以廣為傳播。抗戰期間,因朱文鈞家中亟需用錢,經傅增湘介紹,此詩冊通過廠肆轉手張伯駒收藏。1949年后捐獻國家并由故宮博物院保藏。

六、“雙玉函齋”與皇建玉柙、唐證圣玉龜符

“雙玉函齋”的題名,與朱文鈞購藏的兩件玉質器物有關。據其次子朱家濂記述,1930年3月,先生得皇建玉柙及唐證圣玉龜符。“先父以為奇遇,各作長文考證之。經亂散失,僅玉柙跋文留有抄本”,“先父得玉柙后,自題齋號曰‘雙玉函齋’”。

雙玉之一為唐證圣玉龜符。按,此物已遺失,朱文鈞當年所作長文考證也經亂散失,故未得其詳。“證圣”為武則天稱帝后的第五個年號。“符”又稱作“符牌”。根據名稱可以判斷,此符樣式為龜形,材質為玉石,符上是否有題名不詳。觀羅振玉《歷代符牌圖錄》中所收的龜符拓,可了解龜符之形制。而“證圣”年號僅歷時10個月,此玉龜符當為非常之物,自然讓朱文鈞發出奇遇之嘆。

雙玉之二為皇建玉柙。按,玉柙又稱玉匣,是古人對當時帝王、諸侯等的一種喪服的稱謂,即貼身棺材的意思。朱文鈞遺作《跋皇建玉柙》中,對這件稱為奇遇的皇建玉柙有詳盡的介紹與考證。稱所見:“皇建玉柙二,長四寸九分,廣二寸五分,厚一寸強(乾隆營造尺)。一端作兩穿,橫貫于中,與世之出土墓磚相似。正面平列篆文‘皇建御賞’四字,四周作云龍樣。”其猶兩漢之遺制歟。“且‘皇建’為北齊孝昭年號,去初唐不過六十余年,距漢已 遠,……然玉柙之名,自為定論,不可移易。予前得玉甲數片,上下兩端皆有小孔,足證玉襦如鎧連縫之說,與此可互相發明。”并高度評價了其價值:“此玉雖微,亦出于稽古率禮之意,故文字精整樸茂,一洗北朝書習,而出于雅正。開唐繼漢,世運之升降系焉,寧區區玩好之為乎!賢者識其大,不賢者識其小,吾于此玉亦云。庚午三月十六日晡。”由此取名“雙玉函”,自題藏寶之所為“雙玉函齋”。按,“庚午”即1930年。此時,朱家已遷移至帽兒胡同另一宅僦屋而居,即居住的第七個宅子。

七、“歐齋”與《九成宮醴泉銘》

“歐齋”是朱文鈞碑帖收藏最突出特色的齋號,取名與其購藏宋拓本《九成宮醴泉銘》有關。他曾在所收明拓本《景賢大師身塔記》題跋后用紅筆附識“壬申秋七月,得北宋拓原石未經重開《醴泉銘》,因字歐齋。翼盦附識。九月初一日”,道出了以“歐齋”為號的緣由。并且在之前辛未年題跋落款“翼盦題記”處,加蓋“歐齋”印章。

由上述可知,朱文鈞取名“歐齋”的時間,為1932年購藏《九成宮醴泉銘》后。按,《九成宮醴泉銘》為唐貞觀六年(632)魏征撰文,書法家歐陽詢楷書書法作品,被學書者視為楷書正宗。朱文鈞初見此本是在1932年,當時欣喜之情不言而喻,而更令人感慨的是此拓本的來之不易且過程頗折。朱文鈞在題跋中記述:“……右庫裝本《醴泉銘》,北宋初拓本,予平生所見第一。……壬申歲秋,是碑由韓氏再出……彥生持以示余。予三十年來頗蓄漢唐碑版,惟《醴泉銘》僅一明拓未鑿本,求一宋拓稍佳者不可得。”但此本既無皇帝御璽,又無前人題跋,無人敢認。而朱文鈞“忽睹此本,洞心駭目,幾疑夢寐。張(彥生)以重價要予,因磋商累日。時予貧甚,不得已乃斥賣藏畫,并稱貸以予之,乃克成交,此予得碑之始末也”。這是朱文鈞購買碑帖中開銷最大的一本,入藏后愛護如頭目。且精心揣摩,所撰跋文,至再至三。不僅因其所藏歐陽詢書名碑精拓都已集齊,甚為欣喜而自號“歐齋”,還命其子朱家濂仿翁方綱“蘇齋”印章,制作“歐齋”印章一枚。

其實,“歐齋”也有更廣泛的意義。據朱家溍說;“這個齋號因《醴泉銘》而取,也廣義地包括所藏宋拓“務”字不損本《皇甫誕碑》、宋拓《虞恭公溫彥博碑》,有李春湖、王蒻林、葉東卿印,都是歐書的善本。”《舊拓楊孟文石門頌》《明拓昭仁寺碑》等,朱文鈞均有題跋亦署款“歐齋”。此齋號的使用范圍,還包括以其冠名的《歐齋藏碑帖目錄》《歐齋石墨題跋》《歐齋百硯譜》等。根據《歐齋藏碑帖目錄》記載,其碑帖收藏部分共750件(套)。主要集中在朱文鈞29歲至54歲期間,最早碑帖購買記錄是1911年,最晚記錄在1936年。

八、“云麓齋”與《云麾碑》《麓山寺碑》

“云麓齋”的題名,取自朱文鈞購藏的北宋拓本《云麾碑》與《麓山寺碑》。其次子朱家濂記述:1934年,朱文鈞得北宋拓本《云麾碑》于慶云堂張彥生。“此先父得北宋拓《九成宮醴泉銘》后又一巨跡。據張云,出自陜中舊家。尚有宋拓《麓山寺碑》待價而沽。先父得‘九成’,自號曰‘歐齋’。今得‘云麾’,又自號曰‘云麓齋’。蓋既喜‘云麾’之來,又欲得‘麓山’而并藏之也。”“云麓齋”之號蓋緣于此。

由上述可知,朱文鈞取名“云麓齋”的時間,為1934年購藏北宋拓本《云麾碑》后。“云麓”二字,取自《云麾碑》之“云”與《麓山寺碑》之“麓”,可知朱文鈞對尚待價而沽的宋拓《麓山寺碑》之渴求。因此二碑歷來被人推重,并稱為唐代李邕的行書杰作。按,李邕(675-747),字泰和,官至北海太守,人稱“李北海”。以文才著稱于世,尤其長于撰寫碑志,書法正、行、草皆能,人稱“右軍如龍,北海如象”,可見李邕在中國書法史上的地位之高。《云麾碑》,全稱《唐故云麾將軍右武衛大將軍贈秦州都督彭國公謚曰昭公李府君(思訓)神道碑》,亦稱《李思訓碑》,李邕撰文并書。開元八年(720)六月刻立。現在陜西蒲城縣城內。朱文鈞購藏的《云麾碑》本第六行“博覽群書,精慮眾藝”之“藝”字絲毫無損,紙墨極佳,通體神采煥發,如對手跡,真稀世之珍,故被認為是北宋拓本。朱文鈞舊有明拓并序已損未挖本,拓手亦極精蓋,可為此本之副。《麓山寺碑》,亦稱《岳麓寺碑》,李邕撰文并書。唐開元十八年(730)立。現在湖南長沙岳麓書院。朱文鈞購藏《麓山寺碑》后題跋曰:“是碑‘搜’字不損者,予所見有端《陶齋》一本,后歸內兄張效彬,又為滬賈重金市去。所知有故內一本,趙聲伯舍人一本。趙本已入東瀛,故內一本猶未寓目,不知此外尚有存者否。古刻流傳日少,即此亦足珍矣!”可知朱文鈞在購藏古刻珍本時,亦憂心于古刻的日漸銷亡。

九、“敬事堂”“介祉堂”與家風傳承

“敬事堂”和“介祉堂”的題名,涉及朱家的所居之所,源自朱文鈞曾祖朱鳳標曾蒙御賜的兩塊匾額。其次子朱家濂曾詳述緣由:“民國二十四年(1935)二月,(朱家)移家南鑼鼓巷炒豆胡同,僧王府舊邸西所。屋凡四進,正院極宏敞壯麗。予家由癸丑入京,賃屋而居。自癸丑至乙亥,凡四遷矣。先父不勝其煩,適政府南遷,舊京市面蕭條,房價下跌,乃決自購一宅。然手無余資,不得已售出宋本《嘯堂集古錄》,又稱貸已補不足,始購得此齋以居之。先父名其堂曰‘敬事堂’,蓋先高祖桐軒公(諱鳳標)舊第有此匾,以示不忘祖德也。”其四子朱家溍亦敘述:“‘介祉堂’這個堂號是因為先高祖朱文端公曾蒙御賜匾額一為‘事君盡敬’,一為‘臺衡介祉’,所以取堂號曰‘介祉’”。

由上述可知,其一,朱文鈞取堂號“敬事堂”和“介祉堂”的時間、地點為1935年2月,(朱家)購買了今東城交道口地區原僧格林沁王府主體建筑“西所”炒豆胡同乙23號后。這是蕭山朱家到北京居住的第八個宅子,也是朱家進京后,首次自行購買的住宅,即屬于自家的安居之所。

其二,朱文鈞取堂號“敬事堂”和“介祉堂”,與其曾祖朱鳳標舊邸原有的兩塊匾額有關。據《蕭山朱氏宗譜》,自朱文公朱熹到朱鳳標這一輩,為第二十一世。他在道光、咸豐、同治年間,曾歷任工部、刑部、戶部、兵部、吏部五部尚書,還在翰林院、國子監、實錄館、督察院、國史館、上書房、體仁閣等多處任職,可謂是三朝元老。一生清廉、耿介、通達、敬業、培養后學、善于治本。道光期間,奉命查辦天津漕運、山東漕運、鹽務等,首創海運船戶經紀規矩,此后成為法規。第二次鴉片戰爭之際,更是憂國憂民,堅決抗英,具有崇高的民族氣節。同治八年八月,朱鳳標70歲壽辰,御書“臺衡介祉”匾額、“福壽”字及如意文綺等件。死后謚“文端”。另有御賜匾額“事君盡敬”。兩塊匾額曾在京師的“賜第”即臺基廠白家柵欄,可惜均毀于光緒二十六年(1900)八國聯軍之手。朱文鈞購買宅子后,為宣示不忘祖德,故取堂號“敬事堂”和“介祉堂”。兩個齋號可詮釋為“誠敬地付出,認真地做事,福運自然而來的生活態度”。反映出朱文鈞敬重家風傳統,注重家風傳承,不忘祖德之情,以祖訓來規范自己和家庭。朱文鈞及后輩子孫也是一如既往秉承家風,或為官、或治學,皆為棟梁之材。其四子朱家溍就曾請劉廼中刻一方閑章,以橢圓形石料刻“御賜臺衡介祉”,兩側環兩條龍形圖案,邊款題刻曰:“家溍二(四)兄學長囑刻,以志不忘先德也。”此外,以“介祉堂”齋號命名的出版物有《介祉堂藏書畫器物目錄》。

十、因屋宇環境的特點而取的室名齋號

據朱家溍介紹,朱文鈞的室名齋號中還有一些是“因屋宇環境的特點而取,與碑帖無關”。如:“倚山閣”“巖巖室”“破山園”。按,朱文鈞生平著述頗多,后多有亡佚,根據其后裔整理,如現存世的《倚山閣詩文存》,即是以“倚山閣”齋號所命名。又,“破山園”朱文鈞題跋署款中多次提及并與“雙玉函齋”共同出現。朱家溍在《明清室內陳設》中亦詳記介祉堂“碧梧翠竹”“巖巖亭”“槐夢軒”“漱芳潤”等室名由來及其室內陳設。如:“碧梧翠竹”前院西五楹。明間掛有清慎郡王行書“碧梧翠竹”匾額,綠絹本,楠木框。朱文鈞得此匾,因以名己齋。其他如:“巖巖亭”前院左三楹,明間后檐墻上掛明陸廣明楷書“巖巖亭”匾額,紙本,楠木框。“槐夢軒”前院右三楹,明間后檐墻上掛楷書“槐夢軒”匾額。“漱芳潤”正院上房,明間正中掛查昇書“漱芳潤”匾額,絹本,楠木框。均顯示了朱文鈞的學養與情趣。根據1931年朱文鈞50壽辰知交沈耕梅贈詩五首中提到“倚山閣”“巖巖室”,可知兩室名的使用時間,應早于1931年。

綜上所述,現所能見到的朱文鈞室名齋號有16種(含自號和受人贈號),其中與收藏善本碑帖有關的4種,分別是“天璽雙碑館”“寶峻齋”“歐齋”“云麓齋”;涉及古籍、書法、器物收藏的3種,分別是“六唐人齋”“寶襄齋”“雙玉函齋”;涉及讀書之處、家風傳承、屋宇環境的9種,分別是“勤甓齋”“敬事堂”“介祉堂”“倚山閣”“破山園”“碧梧翠竹”“巖巖亭”“槐夢軒”“漱芳潤”。通過對這些室名齋號使用時間、場所及含義的補充、梳理、考證,說明這些室名齋號所承載的不僅僅是收藏本身,更是朱文鈞及后輩子孫一如既往秉承的學養與家風。

注釋:

①秦明《歐齋墨緣—故宮藏蕭山朱氏碑帖特展》,《紫禁城》2014年第8期,第46-59頁。

②朱家溍《歐齋藏碑帖目錄(六)》后記,《收藏家》1995年第6期,第30頁。

③朱家濂《先父翼盦先生年譜長編》,《朱翼盦先生史料專輯》,蕭山市文聯印刷廠,1993年,第145頁。

④《清史稿·朱鳳標列傳》卷390,中華書局,1998年;朱家溍《蕭山朱桐軒先生》,《紫禁城》1991年第6期,第14-16頁。

⑤《清史稿·張仁黼列傳》,卷441,中華書局,1998年,第12422頁。

⑥朱家溍《蕭山朱氏六唐人齋藏書錄序》,《收藏家》1996年第6期,第62頁

⑦故宮博物院編《歐齋墨緣:故宮藏蕭山朱氏碑帖特集》,故宮出版社,2014年,第260頁。

⑧按,朱家濂將此事系年于民國七年(1918),37歲。見朱家濂《先父翼盦先生年譜長編》,《朱翼盦先生史料專輯》,第145頁。

⑨朱家濂《先父翼盦先生年譜長編》,《朱翼盦先生史料專輯》,第144頁。

⑩劉東瑞《記朱翼盦先生捐碑帖精品展》,《收藏家》2021年第10期。