居住安排、孝道期望與老年人心理健康

□ 李黎明 王頡瓊

內容提要 在健康老齡化背景下,本文基于中國老年社會追蹤調查(CLASS)2014年的數(shù)據(jù),將孝道期望納入“居住安排-老年人心理健康”的分析框架,并分析了這一機制的城鄉(xiāng)差異,驗證和豐富了居住安排對老年人心理健康的影響機制。實證結果表明:第一,居住安排對老年人的心理健康有顯著作用,與子女同住對老年人抑郁水平產生抑制效應;第二,孝道期望在居住安排和心理健康的關系中具有調節(jié)效應,對于同意“養(yǎng)兒防老”觀念的老人而言,與兒子居住對心理健康有顯著的積極效應;第三,分城鄉(xiāng)樣本發(fā)現(xiàn),與兒子同住影響老年人心理健康的效應主要作用于農村老人而非城市老人。而孝道期望的調節(jié)效應發(fā)生在城市地區(qū),在農村地區(qū)不發(fā)生效應。

一、引言

中國是世界范圍內老齡化速度最快的國家之一,中國人口老齡化程度在“十四五”時期將進一步加深,60周歲及以上人口占總人口比例將超過20%,進入中度老齡化社會。這將給社會經濟發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn),一方面,養(yǎng)老支出的大幅增加會加重財政負擔;另一方面,老齡化將改變勞動力供給格局、影響技術進步,導致社會陷入“中等收入陷阱”。為應對當前人口老齡化問題,2022年2月國家衛(wèi)生健康委等15部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),協(xié)同推進健康中國戰(zhàn)略。《規(guī)劃》強調將“健康老齡化”理念融入經濟社會發(fā)展全過程,深入開展老年健康促進行動,持續(xù)發(fā)展和維護老年人健康生活所需要的內在能力,促進實現(xiàn)健康老齡化。其中,老年人心理健康問題是健康老齡化的重要內容,老年人的健康快樂關系到個人晚年生活幸福安康和家庭、社會的和諧發(fā)展,是社會文明進步的重要標志。抑郁是衡量老年人心理健康水平的有效指標(唐丹,2010),由于衰老、疾病、退休等客觀因素導致的群體特殊性,老年人面臨著生產能力的減退、社會網絡的縮小以及自我重新定位障礙等問題,使得老年群體成為抑郁癥的高發(fā)人群(楊婷等,2021)。2019年發(fā)布的《中國健康與養(yǎng)老報告》顯示,超過33%的老年人存在抑郁風險,即心理健康出現(xiàn)問題。年齡、婚姻狀況、經濟狀況、慢性病和居住安排等因素被視為影響老年人心理健康的重要因素 (李躍平等,2015)。其中居住因素備受關注,原因在于:其一,同誰居住直接影響老年人獲得社會支持和代際支持的情況,這對老年人的心理健康有重要影響;其二,“健康中國”戰(zhàn)略和《規(guī)劃》均強調以預防為主,完善精神障礙類疾病的早期干預機制,針對抑郁等常見心理障礙,應開展心理健康狀況評估和早期識別。而居住安排正是一種低成本的、比傳統(tǒng)藥物治療更容易被社會接受的預防抑郁癥等心理疾病的有效途徑。盡管隨著養(yǎng)老保障體系的完善及社會支持政策的推進,社會養(yǎng)老開始承擔部分養(yǎng)老角色,老年人在一定程度上減少了對子女的依賴(陸杰華和張莉,2018),但是在數(shù)千年儒家文化的影響之下,子代(尤其是男性后代)養(yǎng)老仍是傳統(tǒng)孝道觀念的核心內容,家庭依舊是子代為父代提供情感交流、生活照料和經濟支撐的主要單位和場所(楊菊華和何炤華,2014)。因此,在家庭場域中,個體在晚年期間的居住安排和心理健康問題仍值得關注和討論。

已有研究表明居住安排會影響老年人的心理健康,但就產生何種影響仍存在分歧,且鮮有研究關注產生這一效應的孝道文化差異及其城鄉(xiāng)差異。事實上,中國的老年人群體本身就是高度異質化的,同一種居住安排方式對不同老年人的心理健康水平的影響可能是不同的。首先,受中國傳統(tǒng)血緣價值觀影響,孝道期望集中表現(xiàn)為 “養(yǎng)兒防老”,傳統(tǒng)家庭和社會對男性后輩養(yǎng)老寄予厚望(張棟等,2021)。傳統(tǒng)觀念認為,生養(yǎng)兒子是為了防老,個體步入晚年,則面臨著勞動能力下降、社會網絡縮減以及身心健康衰退等風險,因而期望獲得兒子提供的工具支持和情感支持。因此在討論養(yǎng)老問題時,不能忽視中國的孝道文化,孝道期望的差異使得群體內部存在差異性,這種差異會影響老年人對居住安排效應的認知及判斷(Logan&Bian,1999)。其次,城鄉(xiāng)二元差異導致個體的孝道觀念和家庭結構存在明顯不同,這在很大程度上影響著居住安排與心理健康。農村地區(qū)的宏觀社會形態(tài)保存更為完整,具體表現(xiàn)為,在文化觀念方面,“養(yǎng)兒防老”思想根深蒂固,傳統(tǒng)孝道期望得以延續(xù)和傳承;在家庭結構方面,首先,兩代和多代同住的家庭模式更為普遍,家庭成員聯(lián)系更為緊密,同時,出嫁的女兒如同“潑出去的水”,成了“夫家的人”。而在城市地區(qū),西方文化觀念的沖擊以及社會養(yǎng)老體系的發(fā)展等客觀因素在一定程度上瓦解著傳統(tǒng)兒子養(yǎng)老的孝道期望,城市老年人開始崇尚獨立自主的個人生活,其晚年居住安排也表現(xiàn)得更加多元化。因此,對于秉持不同孝道期望的老年群體,其心理健康水平的居住安排效應如何,以及這種效應是否存在城鄉(xiāng)差異,還需要我們進一步探討。

基于以上考慮,本研究借助CLASS項目2014年的調查數(shù)據(jù),主要完成兩個任務:一是檢驗居住安排對老年人心理健康產生何種影響,并在此基礎上,重點驗證孝道期望的調節(jié)效應;二是分析上述機制在城市和農村的不同表現(xiàn)。旨在揭開居住安排與老年人心理健康之間的黑箱,為進一步理解二者的因果鏈條提供更豐富的視野和更清晰的路徑,了解和預測不同條件下的老年人心理健康狀況,為促進老年心理健康及推進健康老齡化戰(zhàn)略提供理論和事實依據(jù)。

二、文獻回顧與研究假設

(一)居住安排與老年人心理健康

研究證明老年人的居住安排會影響其抑郁水平以及其他心理健康指標,因為同誰居住會影響老年人所獲得的外部社會支持(經濟支持和醫(yī)療服務等)與內部代際支持(情感支持和生活照料等),進而對老年人的心理健康產生影響(Murphy et al.,2007;Xu et al.,2015)。 目前學界就居住安排對老年人心理健康產生的效應存在兩種理論解釋:家庭支持理論和家庭沖突理論。

家庭支持理論認為,子女和老人同住是贍養(yǎng)老人最主要和直接的方式,同住使得老人在空間和時間上都更易獲得經濟支持、醫(yī)療服務和生活照料,而且日常生活中的互動溝通能為老人提供情感慰藉,因此與子代同住有助于降低老年人的抑郁風險、提升心理健康(Hughes&Waite,2002;Garcia et al.,2005)。該理論更適用于解釋代際關系緊密的東亞社會,多代同住的家庭結構使得代際之間互相依靠、交換資源更為便利;相反,由于缺乏社會支持,獨居成為老年人抑郁癥狀的既定風險因素(Hu et al.,2012)。

支持家庭沖突理論的學者多數(shù)從家庭成員的人際關系出發(fā),認為子代和父母同住的居住安排更容易導致代際關系緊張,甚至產生矛盾和沖突,進而給老人心理健康帶來負面影響。給出的解釋為,兩代家庭戶格局同時存在超過一對夫妻的“權力中心”,老人與子代在價值觀念和生活方式上存在差異,那么在日常決策過程中更易產生沖突,這會使老年人幸福感降低、并且有更高的患抑郁風險(Abdul Manaf et al.,2016;王樹新,2004)。 典型的研究例如:中國社會里普遍存在婆媳矛盾,尤其是當兒子外出務工時,婆婆與兒媳之間的緊張關系更是難以緩解,這可能對老人心理健康產生消極影響(任強和唐啟明,2014)。此外,從代際剝削的視角來看,在很多情況下,子女與父母同住不是為其“養(yǎng)老”,而是“啃老”。受到傳統(tǒng)代際交換觀念(不僅存在經濟交換,還存在生活照料的交換)以及社會公共服務不完善 (尤其是2-3歲學齡前兒童托育體系欠完善)等因素的影響,老人往往會幫助照看孫子女或做家務勞動。普遍認為,過度的家庭照料和家務活動不僅占用老年人參與其他社會活動的時間,還有可能切斷其外部社會支持,導致老年人與社會隔離(Bulanda&Jendrek,2016),而且照料負擔會加速老人身體衰退 (Wang et al.,2020),進而會引發(fā)抑郁等一系列心理疾病。

可見,居住安排對老年人心理健康產生何種影響依舊存在理論性的爭議,爭議的焦點在于,究竟是代際支持的效用更大,還是代際沖突的危害更多。基于以上論述,首先提出假設:

假設1:居住安排對老年人的心理健康有顯著影響。

假設1a:相比于與其他人同住的老年人而言,與子女居住的老年人心理健康狀況更優(yōu)。

假設1b:相比于與其他人同住的老年人而言,與子女居住的老年人心理健康狀況更差。

以往研究之所以產生分歧,因為它們簡單地將代際支持理論和代際沖突理論相對立,而忽視了這一機制的運作受多重社會因素所影響的事實。雖然在現(xiàn)實社會生活中,人際相處既有社會支持又有矛盾沖突,但如果能對不同的老年人群體進行比較研究,則更有可能辨識這兩種經典理論的適應情況和解釋力度。中國社會的孝道期望重點體現(xiàn)為“養(yǎng)兒防老”,這與西方及其他東亞社會截然不同,此外,中國城鄉(xiāng)地域之間在家庭結構和社會文化方面都存在差異,這些因素造就了高度異質化的老年人群體。以往研究著眼于不同居住安排對老年人心理健康的平均影響,并未考慮到老年人的群體差異性,本文認為,在討論居住安排和老年人心理健康的關系時,這些差異都是不可回避的影響因素。

(二)孝道期望的調節(jié)效應

居住安排與心理健康的關系可能因慢性病、配偶支持、社會支持等因素而不同(Missell-Gray et al.,2023),但鮮有研究關注孝道期望對這一機制的影響。在中國的孝道文化語境中探討居住安排和心理健康,把握老年人孝道期望的影響,這對推動健康老齡化有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。

孝道期望(Filial piety expectations)指的是成年子女被期望有義務支持他們年老的父母(Seelbach,1977)。可見,孝道期望是以老年父母為主體的概念,即對于父母而言,他們期待成年子女在物質和精神上為其提供支持。在中國,孝道期望有明確的性別指向,集中體現(xiàn)為“養(yǎng)兒防老”觀念。隨著社會快速轉型,當今中國社會呈現(xiàn)出雙元孝道模式(Yeh&Bedford,2003),“養(yǎng)兒防老”作為孝道期望的重要內容,兼具權威性和互惠性特征。

“養(yǎng)兒防老”根源于中國以農耕經濟為主體的生產方式的社會事實,農民是畏懼風險的,面對身體和心理功能的衰退、勞動力下降以及社會網絡縮減等風險,個體步入晚年后變得脆弱,“生養(yǎng)兒子來為自己養(yǎng)老”便成為農民為了適應農業(yè)經濟所形成的一套“現(xiàn)實理性”邏輯。究其根本,養(yǎng)兒防老的孝道期望是小農經濟背景下的風險應對型養(yǎng)老機制 (常亞輕和黃健元,2019)。費孝通先生(1983)在討論中國家庭結構的變動問題時指出,不同于西方社會的“接力模式”,中國傳統(tǒng)家庭代際關系是“反饋模式”,即“父代撫育子代,子代贍養(yǎng)父代”。這種代際互惠不僅包括經濟互換,還包括情感交流和生活照料等多方面的雙向交換,其中子代贍養(yǎng)父代是反饋模式的重要部分。“養(yǎng)兒防老,積谷防饑”,便是中國自古以來孝道的倫理基礎(穆瀅潭和原新,2016)。此外,由兒子養(yǎng)老的孝道期望隱含著傳統(tǒng)父權制家庭中明確的男性生育性別偏好,受儒家文化支配,生育男孩的動機是期望日后為自己養(yǎng)老,贍養(yǎng)父代的責任主要是由兒子而非女兒承擔(Almodet al.,2013)。兒子養(yǎng)老的養(yǎng)老模式在一定程度上得以穩(wěn)定延續(xù)(郭瑜和張寅凱,2021),即使社會和經濟結構發(fā)生巨大變遷,家庭和社會依舊對兒子養(yǎng)老寄予厚望(郭志剛,2002)。

養(yǎng)老觀念的差異導致老年人心理健康的居住效應在持有不同孝道期望的群體中存在差異。如果老年人的孝道期望表現(xiàn)為堅信 “養(yǎng)兒防老”,很大程度上說明他期望兒子在晚年贍養(yǎng)自己。兒子養(yǎng)老不僅是權威性孝道(提供工具性支持和生活照料)的重要表現(xiàn),還兼具互惠型孝道的特征(提供情感慰藉),有益于降低老人患抑郁癥的風險、提升心理健康。一些老人對傳統(tǒng)養(yǎng)老文化有很深的執(zhí)念,他們認為在兒子家“名正言順”,但在女兒家如同“做客”。相反,對于那些觀念更為開放的老人,因為其對兒子養(yǎng)老的孝道期望值更低,晚年的居住偏好和實際居住安排方式更為開放多樣。個體的行為偏好是受其價值觀念所影響的 (楊善華和賀常梅,2004),孝道期望在很大程度上影響著老年人對居住安排的偏好,而居住偏好與實際居住安排是否一致影響老年人的心理健康,客觀的居住安排只有在主觀上與自己的居住意愿保持一致時才能產生幸福感收益(黃建宏和邱幼云,2021)。由此可以推斷,認同“養(yǎng)兒防老”又恰好和兒子同住,有助于提升老年人的心理健康水平。基于以上討論認為,由于老年人持有不同的孝道期望,居住安排對其心理健康的影響是存在群體差異的。由此,本文提出以下研究假設:

假設2:孝道期望在居住安排對老年人心理健康的影響路徑上發(fā)揮調節(jié)作用。認同 “養(yǎng)兒防老”觀念的老年人,其與兒子居住對自身心理健康有顯著的積極效應。

(三)城鄉(xiāng)之間存在二元差異

城市和農村在經濟形態(tài)、社會結構和養(yǎng)老保障體系等方面都存在差異。城鄉(xiāng)分割管理體制導致中國出現(xiàn)城鄉(xiāng)差異,此后工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平的提高不斷加劇城鄉(xiāng)二元差異,城鄉(xiāng)二元結構明顯仍是我國目前面臨的主要結構性問題之一 (國務院發(fā)展研究中心農村部課題組等,2014)。除了這些宏觀結構的因素之外,西方文化對個體孝道期望和傳統(tǒng)家庭模式的沖擊、城鄉(xiāng)人口快速轉變、城市地區(qū)社會養(yǎng)老保障設施更為完善等事實在一定程度上改變了以兒子養(yǎng)老為核心的傳統(tǒng)贍養(yǎng)制度,傳統(tǒng)的規(guī)范性孝道期望面臨新的挑戰(zhàn)。一方面,女性后代在贍養(yǎng)老人方面提供越來越多的經濟支持、生活照料和情感支持已經成為不爭的事實,嫁出去的女兒不再是“潑出去的水”(Xie&Zhu,2009;許琪,2015);另一方面,法律明確規(guī)定成年男性和女性后代對父母有同等的贍養(yǎng)、扶助和保護的義務。此外,隨著女性社會經濟地位提升,女兒在子女構成中的社會地位逐漸與兒子平齊。可以發(fā)現(xiàn),這些轉變主要發(fā)生在城市,由于農村地區(qū)社會經濟形態(tài)難以發(fā)生根本性的改變以及農村居民之間社會網絡緊密且牢靠等特征,使得孝道期望的表現(xiàn)在鄉(xiāng)村和城市的差異日漸拉大。中國農村與城市被試孝道觀念比較研究發(fā)現(xiàn),農村的孝道觀念更具傳統(tǒng)性,而城市的孝道觀念更具現(xiàn)代性和多元化(李啟明,2020)。

城鄉(xiāng)差異背后隱含的是老年人群體的高度異質性,城鄉(xiāng)老年人在孝道期望和居住方式等方面都存在差異,這些差異會對居住安排與心理健康的關系產生影響。具體地,相較農村,城市地區(qū)的養(yǎng)老保障制度更為完善和發(fā)達,而且受市場經濟和人口流動的沖擊更大,因此城市區(qū)域更容易產生孝道期望的群體分化。而這種分化將城市老年人分為兩類人群,即一部分老年人依舊同意“養(yǎng)兒防老”觀念,另一部分老年人表現(xiàn)為更開放的養(yǎng)老態(tài)度,他們不再執(zhí)念于“養(yǎng)兒防老”,因此養(yǎng)老方式更為多元,除了居家依靠子女養(yǎng)老,社區(qū)養(yǎng)老和社會機構養(yǎng)老也成為選擇。由此認為,孝道期望的調節(jié)作用可能在城市老年人中的表現(xiàn)更為顯著。簡言之,城鄉(xiāng)之間的差異導致孝道期望的調節(jié)作用存在差異。由此提出以下研究假設:

假設3:孝道期望在居住安排對老年人心理健康的影響路徑中的調節(jié)作用存在城鄉(xiāng)差異,即這一效應主要存在于城市老年人中,而在農村老年人中不存在。

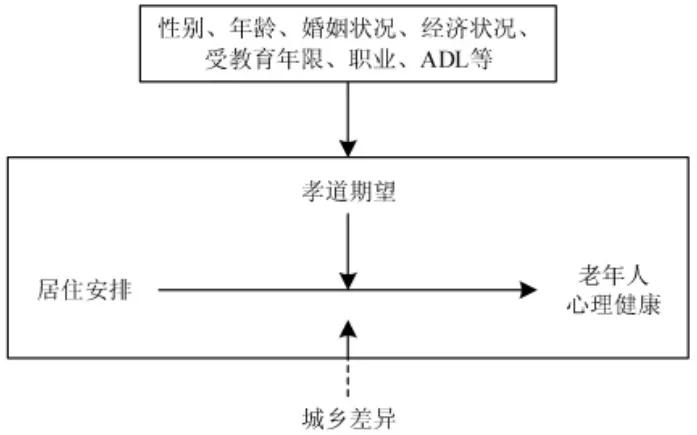

綜上所述,本文構建了居住安排——孝道期望——老年人心理健康的分析框架(圖1)。居住安排對老年人的心理健康存在直接影響,同時居住安排與心理健康的關系受到孝道期望的調節(jié),且這種效應可能會在城市和農村地區(qū)有不同表現(xiàn)。

圖1 居住安排對老年人心理健康的影響機制

三、研究方法

(一)數(shù)據(jù)來源

本文數(shù)據(jù)來源于中國老年社會追蹤調查(China Longitudinal Aging Social Survey,CLASS)2014年居民問卷數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由中國人民大學人口與發(fā)展研究中心和老年所提供。CLASS是一個全國性、連續(xù)性的大型社會調查項目,定期、系統(tǒng)地收集了中國老年人群的社會經濟背景數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)覆蓋了全國不同地區(qū)的老年人口,調查對象是60周歲及以上的老人。本研究首先剔除了核心變量缺失以及奇異值的樣本,此外,考慮到研究的實際意義,僅保留樣本中有子女的老人,并刪除子女年齡低于十八周歲的樣本 (一般認為未成年子女不具有贍養(yǎng)父母的經濟能力),最終保留有效樣本7393個。

(二)變量說明

被解釋變量為老年人的心理健康。衡量心理健康的常用指標為抑郁狀況,抑郁的測量參考流調用抑郁量表(CES-D)(Radloff,1977)。 CLASS2014有9個問題測量抑郁水平,其中6個負向問題(如:過去一周您覺得心里很難過嗎?),3個正向問題(如:過去一周您覺得自己心情很好嗎?),被訪者根據(jù)過去一周經歷的癥狀回答問題,回答“沒有”記0分,“有時”記1分,“經常”記2分,為了方便測量,負向問題反向計分。將受訪者的得分加總,得到一個反映老年人心理健康的綜合指標,得分范圍為0到18,分值越高表明心理健康狀況越好。9個指標的信度指數(shù)Cronbach α系數(shù)為0.75,滿足分析要求。

居住安排是本文的重要解釋變量,基于問卷中受訪者對“和您同吃同住的都是哪些人?”這一問題的回答進行測量。中國社會情境中的居住安排方式受到生育的性別偏好及“養(yǎng)兒防老”觀念的影響,基于前文論述,以及為了辨析同住子女的性別差異是否會對心理健康的居住安排效應產生影響,將居住安排劃細化為三類:與兒子同住、與女兒同住、與其他人居住。在問卷中,被調查對象回答與自己同吃同住的人為兒子或者兒媳,均屬于與兒子居住(排除與女兒、女婿居住);與女兒居住則指的是與女兒和女婿同吃同住 (排除與兒子和兒媳同住);除兒子、兒媳、女兒和女婿以外的其他人,劃分為與其他人居住。

調節(jié)變量為老年人的孝道期望。測量孝道期望的指標為是否認同“養(yǎng)兒防老”觀念,通過問卷中“俗話說‘養(yǎng)兒(子)防老’,您同意這個觀點嗎?”這一問題來測量,根據(jù)受訪者的回答,將其劃分為二分變量,同意賦值為1,不完全同意為0①。分組變量為城鄉(xiāng)戶口,通過受訪者戶籍類別進行后續(xù)的分樣本分析,城市居民由非農戶口表示,賦值為1,農村戶口賦值為0。

控制變量有老年人的性別、年齡、婚姻狀況、經濟狀況(收入對數(shù))、受教育年限、職業(yè)、自理能力(ADL)、離退休待遇和健在子女數(shù)量。

表1報告了所有變量的描述性統(tǒng)計結果。老年人心理健康狀況總體良好,心理健康指數(shù)平均得分13.64。在居住安排上,與兒子同住的老年群體占總體的41.28%,與女兒同住且不與兒子同住的老年人占9.08%,與除子女以外的其他人居住的老年群體占49.64%,其中農村地區(qū)與兒子同住的比例達到47.84%(圖2),可見在樣本中,兒子養(yǎng)老是最主要的養(yǎng)老方式。養(yǎng)兒防老觀念依舊占據(jù)孝道期望的主流地位,總體而言,65.71%的老年人的孝道期望表現(xiàn)為同意“養(yǎng)兒防老”,其中農村地區(qū)同質性更高,比例高達82.66%(圖3)。老年人婚姻狀況總體樂觀,有配偶的老年人占79.25%;平均受教育年限為6.94;工人和農民占比最高(60.90%);老年人自理能力狀況總體樂觀,能夠自理的老年人占95.02%;47.29%的老年群體享有離退休待遇;平均健在子女數(shù)約為3人。

圖2 居住安排的城鄉(xiāng)分布

圖3 “養(yǎng)兒防老”的城鄉(xiāng)差異

表1 主要變量的描述性統(tǒng)計(N=7393)

(三)實證策略

為了逐步驗證研究假設,基于上文的理論分析框架,首先采用多元線性回歸(OLS)方法研究居住安排對老年人心理健康的主效應,基本回歸模型如下所示:

在式(1)中,表示個體的心理健康指數(shù),LAi表示其居住安排,F(xiàn)PEi表示老年人的孝道期望(即對“養(yǎng)兒防老”觀念的態(tài)度),Xi為其他控制變量,εi是隨機誤差項。解釋變量的方差膨脹因子(VIF)值均小于1.65,避免了多重共線性的問題。其次在式(1)的模型基礎上,構建引入居住安排與孝道期望的交互項Mi的全模型:

四、實證分析與結果

表2報告了老年人心理健康的多元線性回歸模型,作為分析的基準,首先通過模型1估計居住安排對老年人心理健康的主效應。結果顯示,在控制性別、年齡等變量后,以與其他人居住為對照組,發(fā)現(xiàn)與女兒居住和與兒子居住均對老年人心理健康有顯著的積極效應,因此假設1得到驗證,而且系數(shù)為正,即與子女居住的老年人心理健康狀況更優(yōu),假設1a得到驗證。可能的解釋是:中國老人更依賴家庭養(yǎng)老模式,子女養(yǎng)老可以為其提供經濟、生活照料、情感慰藉等一系列代際支持,這在心理層面更利于抑制老年人因為身體功能衰退、自我效能感衰減、生理疾病等因素帶來的一系列抑郁情緒。而且即使現(xiàn)實生活中存在代際矛盾或沖突,其對老年人心理健康產生的負面影響遠小于代際支持所產生的積極效應。基于孝道期望中明確的性別偏好,子女性別結構是居住安排分類的最主要依據(jù),為了進一步辨別同住子女性別構成會不會對老人心理健康造成不同的影響,模型2將參照類換為“與兒子居住”。結果顯示,相比于與兒子同住,與女兒居住對老年人的心理健康并無顯著影響,而不與子女居住的老年人心理健康得分低0.337分(p<0.01),再次驗證假設1a。簡言之,與子代同住對老年人的心理健康有顯著的積極效應,但同住子女的性別結構在全體老年人樣本中無顯著差異。

表2 老年人心理健康的多元線性回歸分析(全樣本)

模型3在模型1的基礎上加入孝道期望這一調節(jié)變量,結果顯示居住安排和孝道期望對老年人的心理健康均有顯著的正向影響。孝道期望在0.05的顯著性水平上對心理健康發(fā)揮效應,這說明個體的心理健康會受孝道觀念的影響,相比之下,孝道期望表現(xiàn)為同意“養(yǎng)兒防老”觀念的老年群體的心理健康狀況更好。可能的解釋為,“養(yǎng)兒防老”的孝道期望符合“現(xiàn)實理性”邏輯,是個體為預防老年時期所面臨的一系列風險提前“購買”的“保險”,這在一定程度上為老年人對抗?jié)撛诘囊钟羟榫w提供了保障,“養(yǎng)兒防老”的孝道期望在很大程度上意味著老人對安養(yǎng)晚年抱有希望,因此有助于提升心理健康水平。

模型4在模型3的基礎上引入孝道期望和居住安排的交互項。結果顯示,居住安排和孝道期望對老年人心理健康的影響存在交互效應,具體而言,孝道期望和與女兒居住的交互項不顯著,但與兒子居住的交互項顯著為正(p<0.1)。結果表明,與女兒居住對老人心理健康的影響不會受到 “養(yǎng)兒防老”的孝道期望的影響,而與兒子居住的效應與孝道期望顯著相關,對于那些期望兒子養(yǎng)老的老年人而言,與兒子居住能平均提高0.317分的心理健康得分,支持了假設2。這說明老年人心理健康的居住安排效應在持有不同孝道期望的群體中存在差異,相比之下,對于與兒子居住且持有“養(yǎng)兒防老”的孝道期望的老人而言,其實際居住安排與養(yǎng)老心理預期剛好統(tǒng)一,則心理健康的正向效應顯著發(fā)生。

表3匯報了城市和農村的分樣本數(shù)據(jù)結果,旨在分別討論“居住安排——孝道期望——老年人心理健康”這一機制是否存在城鄉(xiāng)差異。分析發(fā)現(xiàn),居住安排與老年人的心理健康在城市和農村有不同的表現(xiàn)。其中模型1-3為城市老年人樣本,是否同子女居住對城市老人的心理健康沒有顯著影響。模型1顯示,如不考慮孝道期望,婚姻狀況、經濟狀況、受教育年限、自理能力和離退休待遇是城市老人心理健康的主要預測因素,模型2加入孝道期望變量后,發(fā)現(xiàn)孝道期望也是城市老人心理健康的主要預測因素之一。模型3顯示,對于那些孝道期望表現(xiàn)為 “養(yǎng)兒防老”的城市老年人而言,相比之下,與兒子居住的老年人,其心理健康得分顯著高0.418分(p<0.05),即認為孝道期望在城市老年群體中發(fā)揮調節(jié)效應。

表3 老年人心理健康的多元線性回歸分析(分城鄉(xiāng)樣本)

模型4-6為農村樣本,數(shù)據(jù)顯示,對于農村老年人而言,居住安排對心理健康產生顯著影響,其中與兒子居住對農村老年人心理健康有顯著的積極效應(p<0.01),而與女兒居住的效應只有在加入調節(jié)項后發(fā)生。模型6的數(shù)據(jù)顯示,孝道期望和居住安排的交互項在農村老年人樣本中不顯著,即認為在該樣本中,居住安排對老年人心理健康的影響在農村老年人群體中并未受到孝道期望的調節(jié)作用的影響。可能的解釋為,農村老年人的孝道期望普遍表現(xiàn)為“養(yǎng)兒防老”(樣本數(shù)據(jù)顯示,農村同意 “養(yǎng)兒防老”觀念的老年人占整體樣本的82.66%),這種孝道期望合乎常理,在這種情況下,已然成為常態(tài)的孝道期望變量不會額外對居住安排與心理健康發(fā)揮作用;相比之下,孝道期望在城市場域中受到現(xiàn)代觀念的沖擊,更容易將個體區(qū)分為傳統(tǒng)孝道期望(同意“養(yǎng)兒防老”觀念)和現(xiàn)代孝道期望(不完全同意“養(yǎng)兒防老”觀念)兩個群體,城市地區(qū)同意養(yǎng)兒防老和不完全同意“養(yǎng)兒防老”的老年人占比分別為52.45%和47.55%(圖3),故認為孝道期望變量在城市樣本中發(fā)揮調節(jié)效應。綜上,居住安排影響心理健康的孝道期望效應在城市老年人群中發(fā)揮作用,對農村老人不發(fā)揮效應,假設3得到驗證。

五、結論與啟示

本文使用CLASS項目2014年的調查數(shù)據(jù),通過納入老年人的孝道期望,驗證并豐富了居住安排對城鄉(xiāng)老年人心理健康的作用機制,主要得到了三個研究結論:第一,居住安排對老年人心理健康有顯著作用,與子女居住能有效提升老年人心理健康水平,為家庭支持理論(Hughes&Waite,2002;Garcia et al.,2005)提供了新的實證證據(jù)。 這說明盡管社會養(yǎng)老制度不斷完善,但子女對老人晚年心理健康起到的積極效應不能被替代。在總樣本中,居住安排對心理健康的影響與子女性別構成無關。值得一提的是,分樣本分析發(fā)現(xiàn),在農村樣本中,相比之下,與兒子同住對老年人的心理健康有顯著的積極效應,而與女兒同住不發(fā)揮效應。這一結論與許琪(2018)得出“與女兒同住這種非傳統(tǒng)的居住安排對老人的心理健康最有利”的研究結論不一致。本次研究考慮了城鄉(xiāng)二元結構差異導致的孝道文化形態(tài)的差異,分城鄉(xiāng)樣本發(fā)現(xiàn),在農村社會中,受傳統(tǒng)養(yǎng)老觀念影響,主要是由兒子而非女兒承擔贍養(yǎng)老人的職責,所以父母晚年理應與兒子同住,這能在最大程度上讓老人獲得經濟支持和社會支持,因而與兒子居住更有助于提升老年人的心理健康水平,同時也能反映出兒子提供的代際支持效應是大于代際沖突帶來的消極作用的。

第二,將孝道期望作為調節(jié)變量加入解釋框架后發(fā)現(xiàn),孝道期望在“居住安排—老年人心理健康”的路徑關系中起到調節(jié)效應。“養(yǎng)兒防老”是孝道期望的集中體現(xiàn),年老的父母生養(yǎng)兒子是為了在步入晚年后從子代身上獲得物質和精神回報。與兒子居住符合中國父母生育以及養(yǎng)老的性別偏好,兒子養(yǎng)老所體現(xiàn)的“孝順”的象征意義也是父母晚年心理健康的重要影響指標。參考黃建宏和邱幼云(2021)的研究,我們認為,相比于不完全同意“養(yǎng)兒防老”觀念,堅信“養(yǎng)兒防老”的老年人在與兒子同住時,其養(yǎng)老預期和實際居住安排一致,因而有更良好的心理健康狀況。可見老人的孝道期望和居住安排意愿是影響其心理健康的重要因素。不少研究結果顯示“養(yǎng)兒防老”的傳統(tǒng)孝道期望已經受到挑戰(zhàn),女兒在養(yǎng)育父母的各方面都發(fā)揮越來越大的作用,但在CLASS2014的樣本中,“養(yǎng)兒防老”的孝道期望仍然發(fā)揮效應,全體樣本結果顯示同住產生的效應并無性別差異,而且在農村,與兒子同住而非與女兒同住對心理健康發(fā)揮顯著的積極效應。

第三,居住安排、孝道期望與老年人心理健康的關系存在城鄉(xiāng)差異,孝道期望對居住安排影響老年人心理健康的調節(jié)效應只存在于城市地區(qū)。一方面,城市地區(qū)更多受到現(xiàn)代化思想的沖擊,傳統(tǒng)“養(yǎng)兒防老”的孝道期望在一定程度上瓦解;另一方面,城市區(qū)域的社會養(yǎng)老體系較為完善,為老人提供了更多元的養(yǎng)老模式。這些原因使得城市地區(qū)的孝道期望分化更明顯,這種分化使得居住安排對老年人產生的效應更顯著。而在農村社會中,孝道期望的高度同質性并未影響老年人心理健康的居住安排效應。

本研究結果具有一定的政策意義。子女數(shù)量減少的社會事實使得家庭養(yǎng)老面臨著越來越多的挑戰(zhàn),為更好地應對人口老齡化,提高老年人生活質量,需要家庭、社會和國家多方共同努力。第一,子女照料和支持在促進老年人心理健康的過程中發(fā)揮著重要作用,要繼續(xù)健全和完善以家庭養(yǎng)老為基礎的養(yǎng)老政策,鼓勵子女與老人同住的養(yǎng)老模式。充分發(fā)揮代際贍養(yǎng)作用,除權威性孝道(物質性的代際支持)外,也要鼓勵互惠型孝道(增加對老人的精神慰藉)支持。第二,提升社區(qū)養(yǎng)老服務能力,著力發(fā)展街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、城鄉(xiāng)社區(qū)兩級養(yǎng)老服務網絡,幫助緩解居家養(yǎng)老壓力。第三,女兒的養(yǎng)老效用明顯提升,養(yǎng)老政策的改進需要考慮到中國社會特殊的文化情境。一方面要尊重老年人傳統(tǒng)的孝道期望,另一方面應大力提倡性別平等觀念,逐步改變根深蒂固的傳統(tǒng)性別偏好,鼓勵子女通過良性的性別角色分工實現(xiàn)家庭和社會各方面不同的價值。第四,完善對子女養(yǎng)老的支持政策。一方面,家庭養(yǎng)老模式的背后隱藏著子女的勞動就業(yè)問題,在給老人提供社會養(yǎng)老保障的同時,更要為家庭照料者提供相應的就業(yè)優(yōu)惠政策,減輕其因贍養(yǎng)老人所產生的就業(yè)和工作壓力。另一方面,政策要為家庭照料者提供時間支持,包括適度增設高齡及失能老人照護假期、建立照料者喘息制度等。

注釋:

①考慮到個體的“養(yǎng)兒防老”觀念是一個主觀因素變量,并非絕對的“同意”和“不同意”,所以根據(jù)問卷提供的回答選項,將該變量處理為“同意”及“不完全同意”的二分變量。