龐那榮薩克斯協(xié)奏曲《maha mantras》的創(chuàng)作技法研究

戴靜遠(yuǎn) 唐大林

龐那榮(narong prangcharoen)于2013年創(chuàng)作的薩克斯協(xié)奏曲《maha mantras》,結(jié)合傳統(tǒng)音樂(lè)材料與現(xiàn)代作曲技法,不僅表達(dá)出東南亞音樂(lè)的風(fēng)格,也展現(xiàn)出現(xiàn)代音樂(lè)的先鋒性。

“mantras”,意為咒語(yǔ)。龐那榮在作品簡(jiǎn)介中寫(xiě)道:“咒語(yǔ),是能夠產(chǎn)生某種能量的神秘之音,而它產(chǎn)生的能量取決于它本身的聲音、震動(dòng)、節(jié)奏。……大家都認(rèn)為,咒語(yǔ)不僅僅是單純的聲音,更具有治愈傷害的能力。”而對(duì)于“maha”一詞,龐那榮則將其解釋為“偉大、壯大”。龐那榮在《maha mantras》中充分展現(xiàn)出泰國(guó)傳統(tǒng)的音樂(lè)元素,并使用簡(jiǎn)約的音高材料不斷進(jìn)行變換。本文將從音高材料、節(jié)奏、音響四個(gè)方面探究該作品的創(chuàng)作特點(diǎn),及作曲家本人在音樂(lè)中融合的東南亞音樂(lè)元素。

一、傳統(tǒng)與現(xiàn)代結(jié)合的音高材料

(一)傳統(tǒng)五聲音階的使用

在東南亞的民歌中,同樣有傳統(tǒng)五聲音階的存在。因此,龐那榮在《maha mantras》中使用了部分五聲音階的音高材料,這些源自于東南亞傳統(tǒng)音樂(lè)的音高材料,被置于西方的樂(lè)器——薩克斯以及管弦樂(lè)團(tuán)上進(jìn)行演奏,形成了東西方元素的完美融合。

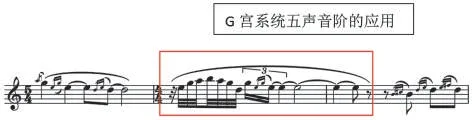

譜例1第21- 23小節(jié)

在強(qiáng)烈的樂(lè)隊(duì)全奏后,高音薩克斯成為了主要的演奏樂(lè)器。此時(shí),在薩克斯聲部的第22—23小節(jié),出現(xiàn)了五聲音階的音高材料:即E、G、A、B、D上下行材料。將這些音高材料進(jìn)行排列,正好形成了一組G宮e羽調(diào)式的音階,與中國(guó)傳統(tǒng)民歌中使用的五聲音階有重合之處。在俞人豪、陳自明的《東方音樂(lè)文化》中,曾提到泰國(guó)與中國(guó)五聲音階的高度相似性:“泰國(guó)的調(diào)式與中國(guó)的五聲調(diào)式體系十分接近,即構(gòu)成五聲音階的5個(gè)音均可作為調(diào)式主音。在泰國(guó)音樂(lè)中終止音對(duì)調(diào)式的構(gòu)成有決定性意義。通過(guò)對(duì)136首代表性樂(lè)曲的調(diào)查發(fā)現(xiàn),以do為結(jié)束音的樂(lè)曲有75首,占55%;以re、la終止的各有19首,各占14%;以sol音結(jié)束的有16首,占11.8%;以mi音結(jié)束的只有7首,占5.1%。由此可見(jiàn),如果用中國(guó)調(diào)式概念來(lái)說(shuō),宮調(diào)式是泰國(guó)的主要調(diào)式,占半數(shù)以上;商調(diào)式、羽調(diào)式次之;徵調(diào)式再次之,角調(diào)式最少[1]。”由此可見(jiàn),龐那榮選擇的五聲調(diào)式,也是泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)中較為常見(jiàn)的五聲調(diào)式。

值得注意的是,在22小節(jié)出現(xiàn)五聲音階后,緊接著,24小節(jié)又一次使用G宮e商調(diào)式音階材料,并對(duì)21小節(jié)初次出現(xiàn)的音高材料進(jìn)行了變奏處理,接著,在第27小節(jié),增加了另外一種五聲音階材料:B、D、#F、A、E,即D宮調(diào)式音階。但是,通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),在第24小節(jié),D宮調(diào)式音階就已經(jīng)出現(xiàn)了。第24小節(jié)中出現(xiàn)的G、D、E、#F、A、B幾個(gè)音,可以看作是G宮調(diào)音階的部分與D宮調(diào)的結(jié)合。作為傳統(tǒng)民歌會(huì)使用的音階,五聲音階中缺少一些不協(xié)和音程存在。而作為一位接受西方音樂(lè)教育的現(xiàn)代作曲家,龐那榮巧妙地融合了兩種五聲音階,在最傳統(tǒng)的音階材料之上創(chuàng)造出了微妙的不協(xié)和音響。另外,作曲家在薩克斯主奏、其他器樂(lè)相對(duì)靜默的片段使用兩種不同調(diào)式的音階進(jìn)行組合,不僅增加了音樂(lè)的變化性,增加了原本五聲音階音響的復(fù)雜性,更將主奏樂(lè)器薩克斯作為表現(xiàn)傳統(tǒng)五聲音階材料的重要樂(lè)器,足以展現(xiàn)傳統(tǒng)音高材料在此曲中占有重要的地位。

(二)核心音調(diào)的變化使用

《maha mantras》的作品簡(jiǎn)介中,龐那榮這樣寫(xiě)道:“這部作品中音樂(lè)的主要材料源自四個(gè)音符(G、A、E和D),并進(jìn)行了廣泛的主題轉(zhuǎn)換。”由此可見(jiàn),在基本的音高材料上進(jìn)行多次變奏處理,使之形成完全不同的音樂(lè)主題,也是該作品中重要的創(chuàng)作手法之一,筆者將這四個(gè)基本音高材料稱為該曲的核心音調(diào)。

在現(xiàn)代音樂(lè)中,使用傳統(tǒng)音高材料是十分常見(jiàn)的,但現(xiàn)代音樂(lè)大多都非常個(gè)性化,帶有作曲家們明顯的個(gè)人風(fēng)格和創(chuàng)作特點(diǎn)。因此,在音高材料的使用上,作曲家們較少會(huì)直接使用某些民歌中的原始材料進(jìn)行創(chuàng)作,而是選擇某種民族傳統(tǒng)音樂(lè)元素,或?qū)鹘y(tǒng)音高材料進(jìn)行完全改變后加入自己的作品中。

從音高材料的角度來(lái)看,在《maha mantras》一曲中主要使用的核心音調(diào)(G、A、E、D)在某種程度上也十分具有五聲性特點(diǎn)。它們可以被看作是不完整的G宮調(diào)式音階。以這四個(gè)音為基礎(chǔ)進(jìn)行的變奏,也會(huì)較為具有傳統(tǒng)音樂(lè)的風(fēng)味。

上述的音高材料變化技法,亦體現(xiàn)了泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)的特征。在鄭雋逸《泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)“風(fēng)味”的探究》一文中,提到了泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)的一種音樂(lè)訓(xùn)練方法:“依據(jù)任意兩個(gè)給定的支柱音,盡可能地創(chuàng)造出無(wú)限可能的旋律結(jié)構(gòu)[2]。”而龐那榮在此曲中,僅運(yùn)用四個(gè)音為最主要的音高材料,不斷進(jìn)行變化,形成了一部較為具有傳統(tǒng)音樂(lè)色彩的音樂(lè)作品。

從核心音調(diào)發(fā)展手法來(lái)看,龐那榮將G、A、E、D四個(gè)音發(fā)展置于不同性格的節(jié)奏型中進(jìn)行變化。在樂(lè)曲最開(kāi)始時(shí),長(zhǎng)音節(jié)奏型將幾個(gè)主要音符緩緩奏出,在樂(lè)曲第13小節(jié)處,單簧管聲部出現(xiàn)了D、G、A的核心音調(diào),并配合四分音符的節(jié)奏型進(jìn)行演奏;當(dāng)樂(lè)曲進(jìn)行到22小節(jié)處,管弦樂(lè)團(tuán)部分聲部靜止,薩克斯成為了主要的表現(xiàn)樂(lè)器,節(jié)奏也突然加快,以32分音符為主,完整地展現(xiàn)出G、A、E、D的核心音調(diào),此后,薩克斯聲部圍繞著核心音調(diào)不斷進(jìn)行主題變化,筆者歸納出了幾種不同的主題形式:

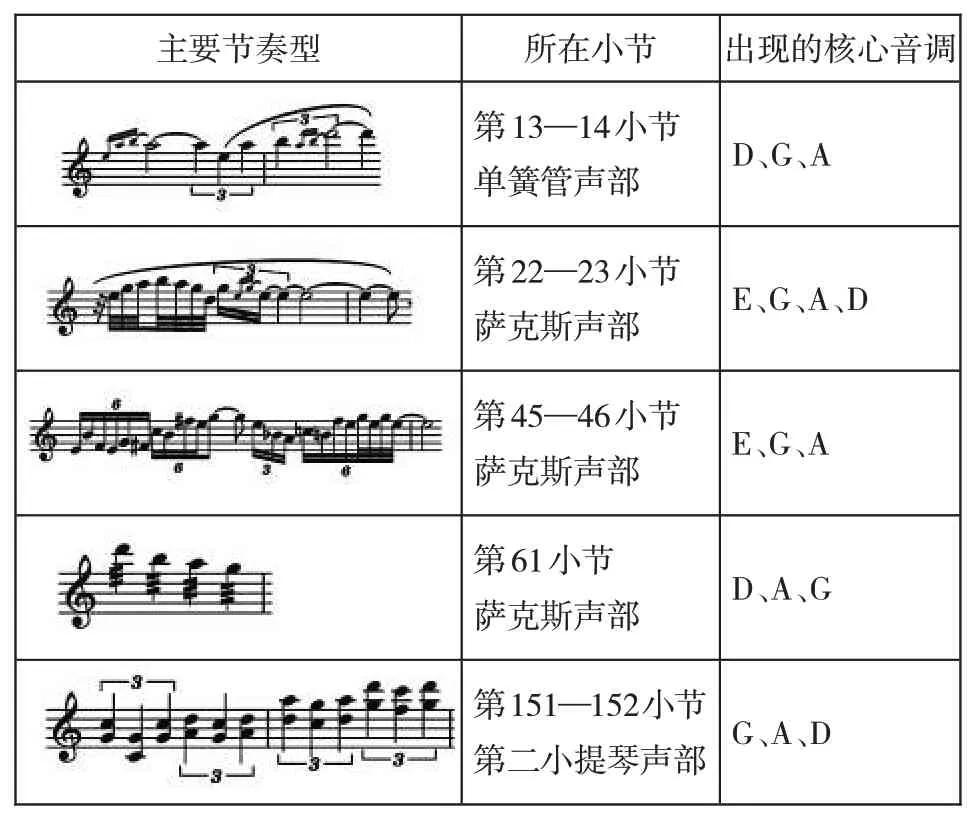

表1 G、A、E、D核心音調(diào)形成的不同主題形式

由上表可以看出,主要音符構(gòu)成的動(dòng)機(jī)在弦樂(lè)聲部、管樂(lè)聲部以及獨(dú)奏的薩克斯聲部均有出現(xiàn),并配合不同的節(jié)奏型或演奏方法進(jìn)行演奏,在基本音高材料(即核心音調(diào)G、A、D、E)的基礎(chǔ)上,配以音色音響效果和不同的速度,形成不同性格的主題。

二、具有泰國(guó)傳統(tǒng)特色的節(jié)奏與速度

(一)泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)中的常用節(jié)奏型

在樂(lè)曲前半部分,作曲家較多使用緩慢的長(zhǎng)音節(jié)奏配合音樂(lè)的發(fā)展,音樂(lè)沉靜而富有力量。作曲家還使用一些獨(dú)特的演奏技法和倚音裝飾,為緩慢的節(jié)奏型增添了色彩。

在樂(lè)曲的開(kāi)頭部分,筆者發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)笛聲部出現(xiàn)了波浪形的演奏技法標(biāo)記,要求演奏者進(jìn)行幅度較大的顫音,并要求演奏出微分音。通過(guò)這樣的處理,長(zhǎng)音節(jié)奏型變得極具變化性,同時(shí)也極具傳統(tǒng)音樂(lè)色彩:在管弦樂(lè)隊(duì)各聲部奏出的“大顫音”,音響效果上靠近了泰國(guó)的傳統(tǒng)拉弦樂(lè)器,為主奏樂(lè)器薩克斯提供了極具傳統(tǒng)風(fēng)情的伴奏。

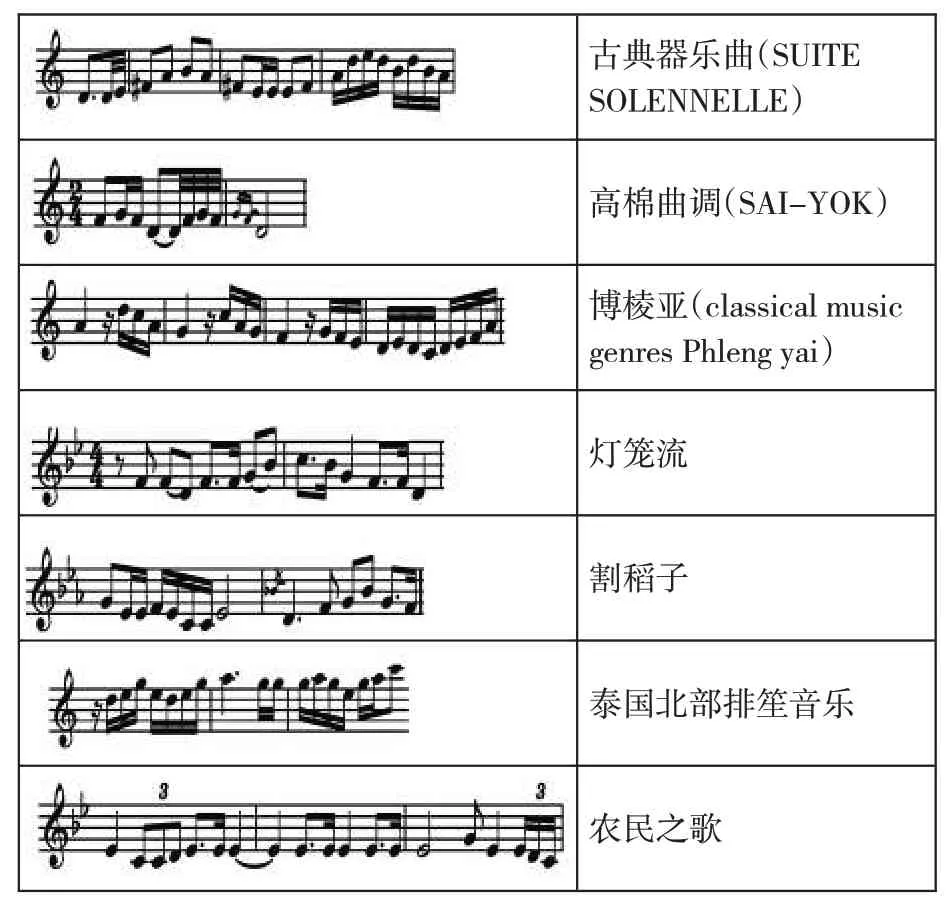

除此之外,作曲家亦在部分緩慢的節(jié)奏型上添加倚音,形成了靈動(dòng)的音響效果。倚音的加入,仿佛預(yù)示著為人心帶來(lái)的波瀾,體現(xiàn)出作曲家的表達(dá)涵義:即展現(xiàn)治愈人心、治愈土地的能量。并且,在泰國(guó)的民間音樂(lè)中,倚音是十分常見(jiàn)的裝飾音,尤其是在演唱作品中,因此,作曲家在音樂(lè)的長(zhǎng)音節(jié)奏型中頻繁加入倚音的處理方式,在某種程度上也體現(xiàn)出泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)元素的存在。下表中展現(xiàn)了泰國(guó)傳統(tǒng)樂(lè)曲中的常見(jiàn)節(jié)奏型。

表2 泰國(guó)部分傳統(tǒng)音樂(lè)中的常見(jiàn)節(jié)奏型[3](譜例源自《東南亞民族音樂(lè)》)

從上表中的泰國(guó)民間音樂(lè)作品的常用節(jié)奏型來(lái)看,可以總結(jié)出一些具有泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)風(fēng)味的節(jié)奏型:1.連音節(jié)奏型;2.密集的均等型節(jié)奏;3.添加倚音的長(zhǎng)音節(jié)奏型。除去筆者在上一部分討論的長(zhǎng)音節(jié)奏型外,《maha mantras》中使用的密集快速節(jié)奏型也有著傳統(tǒng)音樂(lè)的風(fēng)格。作曲家在鋼琴聲部使用大量三連音節(jié)奏型:

譜例2 《mahamantras》第207—209小節(jié)鋼琴聲部

從上圖譜例可以看出,三連音的使用不僅為旋律聲部提供了活躍的“背景”,也體現(xiàn)出泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)節(jié)奏的特色。同時(shí),休止符也為樂(lè)曲增添了活潑的音樂(lè)效果,且存在一定的規(guī)律性。若將每個(gè)三連音節(jié)奏型作為一組音來(lái)看,在207小節(jié),處于第三拍的三連音組休止了此組的第三個(gè)音;而在208小節(jié),處于第三拍的三連音組則休止了該組的第一個(gè)音;209小節(jié),處于第四拍的三連音組休止了第二個(gè)音。在接下來(lái)的幾個(gè)小節(jié)中,作曲家不斷地在各個(gè)拍的三連音組都作了休止處理。這樣的節(jié)奏設(shè)計(jì)使得音樂(lè)的律動(dòng)感加強(qiáng),在相對(duì)規(guī)整的節(jié)奏型中,展現(xiàn)出屬于現(xiàn)代音樂(lè)的個(gè)性化創(chuàng)作特點(diǎn)。

除了三連音的頻繁應(yīng)用外,五連音、六連音和七連音也在樂(lè)曲多處應(yīng)用,規(guī)整的均等型節(jié)奏在樂(lè)曲中也隨處可見(jiàn)。

雖然作曲家使用了具有泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)特色的節(jié)奏型,卻做出了不同的處理方式:規(guī)律性的休止、多種連音節(jié)奏型在各聲部的縱向結(jié)合等等。經(jīng)過(guò)處理的規(guī)整節(jié)奏型,又具有現(xiàn)代音樂(lè)的“復(fù)雜性”及“個(gè)性化”特點(diǎn)。

(二)不同速度與音樂(lè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系

在作品簡(jiǎn)介中,作曲家寫(xiě)道:“第一部分以較為緩慢的節(jié)奏進(jìn)行演奏,給人以一種沉思冥想之感;而第二部分則節(jié)奏較快,這一部分的創(chuàng)作靈感來(lái)源于泰國(guó)東北部伊善地區(qū)的一種祈雨儀式。”由此可見(jiàn),在這部作品中,不同的速度與該曲整體結(jié)構(gòu)有所關(guān)聯(lián),作曲家將全曲分為了兩個(gè)部分,各部分以不同速度進(jìn)行發(fā)展,完善音樂(lè)中包含的不同性格,展現(xiàn)泰國(guó)傳統(tǒng)儀式中的音樂(lè)。

表3 《mahamantras》全曲分段及速度

從上表中可以看出,全曲的速度與曲式結(jié)構(gòu)聯(lián)系緊密。第一部分的速度整體偏慢,而第二部分則速度較快。在此曲中,速度的設(shè)置也體現(xiàn)出泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)的風(fēng)格,因?yàn)樵谔﹪?guó)傳統(tǒng)音樂(lè)中,“音樂(lè)家們總是習(xí)慣于從慢速的音樂(lè)開(kāi)始,而后逐漸加快,樂(lè)曲的節(jié)拍無(wú)法始終保持不變,且總是在不斷加快速度,這一點(diǎn)與佛教中關(guān)于變化的觀念有關(guān)[4]。”

三、東南亞風(fēng)格的音色運(yùn)用

(一)東南亞傳統(tǒng)樂(lè)器的使用

在現(xiàn)代音樂(lè)的創(chuàng)作中,作曲家往往能夠通過(guò)在樂(lè)曲中加入本民族特有的樂(lè)器來(lái)進(jìn)行自己作品中傳統(tǒng)元素的渲染。例如,一些中國(guó)現(xiàn)代作曲家會(huì)在樂(lè)曲中加入竹笛、古箏等傳統(tǒng)樂(lè)器,與西方的管弦樂(lè)隊(duì)共同演奏,形成傳統(tǒng)與現(xiàn)代結(jié)合的奇妙音響。

在《maha mantras》中,也出現(xiàn)了獨(dú)具東南亞風(fēng)情的一種樂(lè)器:木琴。木琴以木頭為主要材料構(gòu)成,音色透明而清脆,流行于東南亞、非洲等地區(qū)。在泰國(guó)傳統(tǒng)的器樂(lè)合奏樂(lè)曲中,木琴占有較為重要的地位:“泰國(guó)和柬埔寨的大部分重奏中有兩架木琴(xylophone)——高音的和中音的[5]。”由此可見(jiàn),木琴在泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)中時(shí)常被應(yīng)用。而木琴在《maha mantras》中,同樣作為輔助性樂(lè)器存在,為全曲增添了東南亞音樂(lè)風(fēng)格。

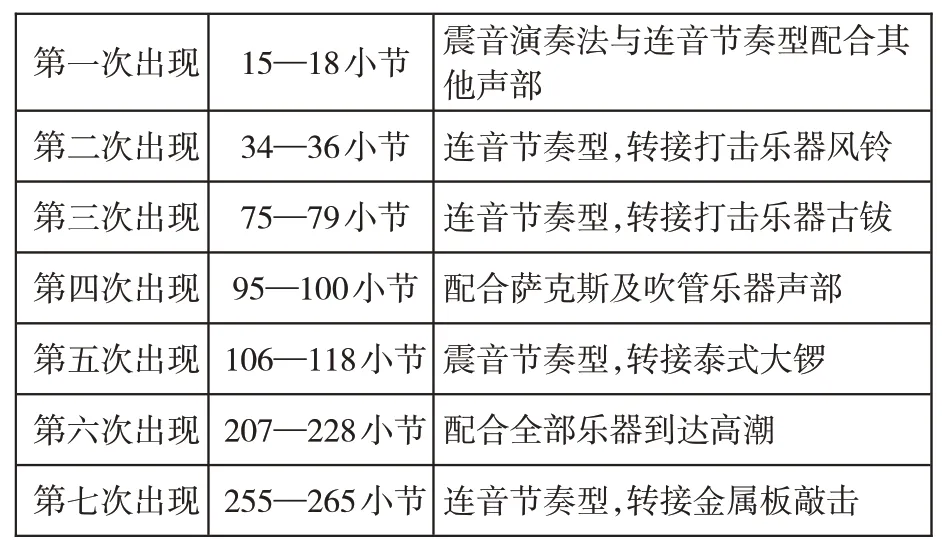

在全曲中,有木琴出現(xiàn)的段落較少,主要以連音快速節(jié)奏型或震音演奏法,作為修飾以及泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)風(fēng)格的體現(xiàn)而出現(xiàn)。

表4: 木琴的出現(xiàn)段落

從上表中來(lái)看,木琴的出現(xiàn)雖然不多,但卻是貫穿全曲始終的一件色彩性打擊樂(lè)器。且木琴在全曲中大部分以輔助角色出現(xiàn),或配合樂(lè)隊(duì)全奏,或配合主奏樂(lè)器薩克斯,或作為不同打擊樂(lè)器之間的媒介,完成音色轉(zhuǎn)接。從上表中,可以看出《maha mantras》中的使用的打擊樂(lè)器非常豐富,除了泰國(guó)本土的鑼外,甚至使用金屬板敲擊營(yíng)造音樂(lè)的氛圍,而木琴通過(guò)其玲瓏剔透的美妙音色作為對(duì)比,形成了巨大的戲劇性張力。

(二)主奏樂(lè)器薩克斯的巧妙運(yùn)用

在《maha mantras》中,薩克斯是主要的演奏樂(lè)器。雖然薩克斯是來(lái)自西方的管樂(lè)器,但在作曲家的設(shè)計(jì)下,薩克斯被巧妙應(yīng)用,極具東南亞音樂(lè)風(fēng)格。

首先,從在薩克斯上演奏出的音高材料來(lái)看,許多材料都是來(lái)自基本音符G、D、E、A四個(gè)音的變奏形式,且部分材料是完整的五聲調(diào)式音階,因而薩克斯的演奏是具有傳統(tǒng)音樂(lè)風(fēng)格的。此外,在該曲目中,作曲家要求演奏員演奏兩把不同聲部的薩克斯,有一演奏員甚至兼任了高、低音兩個(gè)聲部的演奏,以自由的節(jié)拍展現(xiàn)出東南亞傳統(tǒng)音樂(lè)的風(fēng)格。

譜例3 228小節(jié)、229小節(jié)中間薩克斯部分選段

在上圖中,作曲家為顫音技法作了要求:高音薩克斯演奏上方音,從慢到快,并進(jìn)行低于B音的音色顫音技法演奏。作曲家不僅在薩克斯上展現(xiàn)出了泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)中速度上慢到快的變化,亦精確要求音高標(biāo)準(zhǔn);同時(shí),音距跨越極大的音高材料在泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)常見(jiàn)的連音節(jié)奏型上奏出,更凸顯出作曲家“扎根傳統(tǒng),但又不失現(xiàn)代音樂(lè)風(fēng)采”的作曲風(fēng)格。

(三)“彎曲”音高的顫音形成的東南亞音樂(lè)風(fēng)格

在《maha mantras》中,作曲家運(yùn)用了許多極具創(chuàng)造性的現(xiàn)代演奏技法,在西洋樂(lè)器上演奏出獨(dú)特的東南亞音樂(lè)風(fēng)格。全曲用得最多的,便是有著音高設(shè)定的顫音技法,筆者稱之為“彎曲”音高演奏技法。

在樂(lè)曲開(kāi)始時(shí),長(zhǎng)笛聲部已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)一種特殊的演奏技法。作曲家要求,在此處要做大幅度的顫音,并且上下相差四分之一音高(即微分音)的距離。緊接著,在銅管聲部也出現(xiàn)了同樣的演奏技法,因銅管聲部音量宏大,開(kāi)頭的“彎曲”音高顫音就為全曲定下了莊嚴(yán)而沉靜的基調(diào)。

譜例4 “彎曲”音高顫音,第1- 4小節(jié)圓號(hào)1、2聲部

從上圖可以看出,作曲家使用微分音差距的顫音,在修飾長(zhǎng)音節(jié)奏型的同時(shí),也將東南亞傳統(tǒng)樂(lè)器的一些特性展現(xiàn)了出來(lái)。在《東方音樂(lè)文化》中,提到一種泰國(guó)傳統(tǒng)弦樂(lè)器烏胡,“合奏時(shí)常以滑音和滾音來(lái)裝飾主旋律,據(jù)認(rèn)為是中國(guó)胡琴的變種。”由此看來(lái),作曲家以此類顫音對(duì)傳統(tǒng)樂(lè)器進(jìn)行了音色上的模仿,從而凸顯東南亞傳統(tǒng)音樂(lè)風(fēng)格。

另外,作曲家要求顫音演奏出微分音,在某種程度上契合了泰國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)的特殊律制。

圖1 泰國(guó)七律制與十二平均律的對(duì)照表[6](圖引自《東方音樂(lè)文化》)

從上圖中可以看出,泰國(guó)音樂(lè)律制規(guī)定與西方傳統(tǒng)音樂(lè)的十二平均律有微妙的不同之處:“這兩種律制的七聲音階的第四、第五級(jí)音的音高是相當(dāng)接近的;除了第四級(jí)音外其余各音級(jí)都比十二平均律的相應(yīng)音級(jí)為低;因此其他國(guó)家的人聽(tīng)泰國(guó)音樂(lè)時(shí)往往會(huì)覺(jué)得它不‘準(zhǔn)’[7]。”因此,作曲家使用微分音來(lái)展現(xiàn)泰國(guó)音樂(lè)區(qū)別于西方音樂(lè)的音差,從而從演奏法、音色表現(xiàn)上貼近東南亞音樂(lè)的音色。但同時(shí),身為一位接受過(guò)美國(guó)音樂(lè)教育的作曲家,龐那榮選擇以西洋樂(lè)器展現(xiàn)東南亞風(fēng)格,也體現(xiàn)出他傳統(tǒng)材料與西方現(xiàn)代技法結(jié)合的創(chuàng)作思維。

四、結(jié)語(yǔ)

本文從音高材料、速度與節(jié)奏、音色三個(gè)方面分析了泰國(guó)作曲家龐那榮的薩克斯協(xié)奏曲作品《maha mantras》,探討龐那榮此作品中通過(guò)何種創(chuàng)作手法融合傳統(tǒng)材料與現(xiàn)代技法。

首先,《maha mantras》對(duì)于傳統(tǒng)素材的應(yīng)用隨處可見(jiàn)。從音高材料方面來(lái)看,龐那榮在樂(lè)曲多處采用傳統(tǒng)的五聲音階材料進(jìn)行創(chuàng)作,并使用變奏手法,將作為核心音調(diào)的四個(gè)音符(G、D、A、E)進(jìn)行多次變化,串聯(lián)全曲;其次,從節(jié)奏、速度設(shè)計(jì)來(lái)看,龐那榮將樂(lè)曲速度與音樂(lè)曲式結(jié)構(gòu)緊密相連,使得樂(lè)曲兼具沉靜、活躍兩種音樂(lè)性格,亦使用泰國(guó)民間傳統(tǒng)音樂(lè)中部分具有代表性的節(jié)奏進(jìn)行創(chuàng)作,突出獨(dú)具特色的泰國(guó)音樂(lè)風(fēng)格;最后,在音色設(shè)置上,除了使用流行于東南亞的特色樂(lè)器木琴之外,亦運(yùn)用微分音音差的“彎曲”音高顫音展現(xiàn)泰國(guó)律制下產(chǎn)生的音差,模擬泰國(guó)傳統(tǒng)樂(lè)器的音色。

另外,作為一名現(xiàn)代作曲家,龐那榮接受過(guò)西方的音樂(lè)教育,對(duì)西方管弦樂(lè)隊(duì)樂(lè)器運(yùn)用得爐火純青。他并沒(méi)有選擇用泰國(guó)本土特色樂(lè)器展現(xiàn)傳統(tǒng)音樂(lè)風(fēng)格,而是在弦樂(lè)、管樂(lè)上使用了現(xiàn)代演奏技法達(dá)成這種效果;在音高材料的處理上,雖然龐那榮選用了較為傳統(tǒng)的五聲音階材料,但不協(xié)和音程的加入使得樂(lè)曲整體調(diào)性感時(shí)有時(shí)無(wú);另外,泰國(guó)音樂(lè)的節(jié)奏節(jié)拍都較為規(guī)整,龐那榮的節(jié)奏設(shè)計(jì)卻在規(guī)整中透著靈動(dòng)和個(gè)性,這也是屬于現(xiàn)代音樂(lè)的特征——每位作曲家都有很明顯的個(gè)人風(fēng)格體系。

總而言之,傳統(tǒng)材料與現(xiàn)代技法的結(jié)合,是現(xiàn)代作曲家十分青睞的一種創(chuàng)作方式。作曲家們都希望發(fā)揚(yáng)本國(guó)音樂(lè)風(fēng)格,讓世界了解自己家鄉(xiāng)的音樂(lè);同時(shí),又會(huì)為傳統(tǒng)音樂(lè)涂上不同色彩,進(jìn)行改變后展現(xiàn)出自己個(gè)人的創(chuàng)作風(fēng)格特征。相信在未來(lái),通過(guò)這些青年作曲家的不斷努力,世界會(huì)更加關(guān)注亞洲音樂(lè)。