室內樂演奏中中西音樂文化的碰撞與融合

——從室內樂作品《Missing》的演奏與教學談起

賈曉程

室內樂是西方音樂主要表現形式之一,在音樂發展史上占據著無比重要的地位。在當前打破東西方界限、文化融合發展的大趨勢下,借助西方成熟的音樂創作技法,使用“中西合璧”的樂器創作當代音樂已是常態。室內樂在中國經歷了發展期、逆轉期、探索期[1],已經逐步走向多元融合的發展態勢。作曲者們通過創作不斷嘗試探索室內樂這一西方音樂形式與中國音樂元素的結合,以中西方作曲技法、演奏技法和理念上的碰撞與融合,賦予作品以新的藝術內涵與時代精神,使室內樂與人民的時代認知與表達同步。在室內樂的教學中,教學的主要視點也開始由單一的西方室內樂演奏教學模式,向中西融合的室內樂演奏風格轉移,中國音樂風格、音樂元素融入室內樂的演奏形式已經引起了師生們極大的關注與重視。室內樂作品《Missing》正是在這樣的創作語境下產生的一首原創音樂作品,較為明確地體現出了當代作曲者對室內樂的認知與理解。本文即以此為研究對象,針對作品《Missing》的創作特色與演奏特征進行分析與研究,探尋其中中西音樂結合的設計與理念,從而管窺中國當代室內樂音樂的發展趨勢與時代特征。

一、《Missing》的緣起與音樂創作

《Missing》由沈陽音樂學院作曲系副教授陳思為小提琴、鋼琴與板胡而創作的一首中西樂器相交融的室內樂作品。由賈曉程、劉英楠、段牧汐在2021年《當代中國小型室內樂原創作品科研音樂會》上首演,這首作品是筆者于2020年向陳思老師委約而創作的室內樂作品。由于在室內樂教學中,學生們經常會接觸到多種不同形式的室內樂作品,對于經典的西方室內樂作品學生們尚可有較為準確的把握,但是如遇到當代具有大量中國音樂元素的作品,如譚盾的《鬼戲》、瞿小松《MONG DONG》等室內樂作品則會很陌生,表現得束手無策。為了提升學生的室內樂演奏能力,加深對中國民族音樂的了解與認識,提高室內樂演奏與教學水平,筆者決定邀約陳思老師創作一首以中國音樂元素為創作素材的室內樂作品,供室內樂教學與演奏使用,使學生們更多地了解與掌握中國民族音樂風格,學習與積累更多中國風格與室內樂結合的演奏方法與演奏經驗,進一步提升室內樂教學與演奏的能力與水平。

《Missing》是一首抒情而充滿憂傷與留戀的作品,表達了作者對過去或過去的某一種狀態、環境的懷念,為帶再現的三部曲式,其結構圖如下:

圖1

這首作品大膽地把板胡、小提琴與鋼琴這三種各具特色的樂器結合在一首室內樂作品中,是一次很有創新的嘗試。板胡是中國民族樂器中的主要樂器之一,具有鮮明的民族風格與音響特色,而小提琴與鋼琴則明顯是西洋樂器中的代表性樂曲,功能強大、影響廣泛。這三種樂器被同時用于一首室內樂中,形成音響、音色的對比,也營造了富于變化的音樂意境,令人耳目一新。作品采用五聲調式與爵士音樂素材相結合的方式進行創作,五聲調式是經典的中國傳統音樂調式模式,爵士樂是節奏特色鮮明的美國音樂類型,這兩種相距甚遠的音樂元素的結合,是作者基于中西音樂結合而做出的大膽嘗試與探索。

二、《Missing》的演奏與教學探索

雖然近年來以中國音樂風格、音樂元素進行創作的室內樂作品在逐漸增多,但是對于其演奏尤其是室內樂教學來說,仍然存在一定難度。首先,學生們對于中國民族音樂風格及演奏特點并不十分了解,在表現音樂內涵、完成合作及音樂風格把握上沒有清晰的思路和明確的方向;其次,在合作中,對于性能、音色、風格把握等相去甚遠的樂器,學生們很難進行良好的配合,音律的融合,節拍律動的拿捏都考驗著民族樂器無法使音樂形成融合完整的整體;再次,中國傳統音樂中的很多知識、技能技巧也是學生們不常觸及的領域,使他們無法明晰音樂作品的創作目的與表現要求,很難準確生動地完成音樂塑造與表達。教師要針對室內樂教學中的多方面情況,綜合研判、認真分析,從夯實理論根基開始,逐步帶領學生認真了解與掌握中國民族音樂的演奏特色風格,明確其運用于室內樂中的方法與效果,從而提升室內樂演奏的水平與能力。

(一)夯實民族音樂基礎,提升民族文化素養

室內樂教學與演奏中,師生所面臨的最大問題就是對中國傳統音樂、民族音樂知識了解的不深入、不全面,所以在演奏中無從下手、無所適從。所以提升學生中國民族音樂素養是首先需要的解決的問題。從學校的角度而言,可以適當地增設中國民族音樂、民族器樂、民族音樂美學課程或選修課等,為有學習需求的學生提供更多學習機會。從教師的角度而言,應在室內樂教學中積極融入大量的中國傳統音樂和民族器樂的學習,使學生在合奏前能夠對作品音樂風格和要合作的民族樂器有基本的了解與認識,以幫助他們在排練時會對對方的演奏與彼此間的合作做好準備。

在《Missing》中,使用了民族樂器板胡,教師應帶領學生對這一民族樂器做好功課,對板胡的性能與特色有所了解。如板胡的音量大,音色清脆嘹亮,表現力強,既擅長演奏優美細膩的旋律,也能夠表達高亢、熱烈的情緒;板胡在民樂合奏和很多地方戲曲、曲藝伴奏中,都擔任重要角色,其民族韻味濃郁;板胡還具有聲音穿透力強、音準不穩定等民族樂器的共性特點。這些特點與情況,都需要學生在合奏中做好準備與預判,由此而確定自己的演奏方式與配合方式,在合奏中做好調整與配合,盡快形成默契。作品中還運用了大量的五聲音階,學生在樂理學習階段對于相關知識已經進行了學習,演奏時應結合五聲音階的知識儲備對作品旋律進行分析與研究,使演奏更加準確地表現出中國風格旋律特色與韻味。

(二)調整演奏狀態,實現默契合作

在做好前期準備后,進入排練教學中,不同屬性、不同風格的樂器間的配合是室內樂演奏中最重要的問題。教學的側重點應集中在加強中西樂器演奏的配合,平衡不同樂器演奏狀態上。《Missing》的三種樂器是中國樂器板胡、西洋樂器小提琴和鋼琴,板胡與小提琴雖然都是弦樂器,但是一個音準不穩定,追求演奏風格與味道;一個追求極致的音準,音色清新雋永。應要求學生在演奏中做到“傾聽、配合、讓位、輔助、包容”,在對方演奏時要注意傾聽,結合之前的準備感受板胡這一民族樂器的演奏習慣與風格;在雙方合作時要積極配合,根據合作效果作出適當調整。

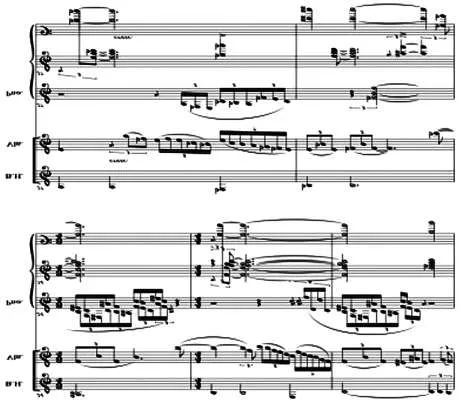

譜例1:

在突出表現民族音樂風格的段落,尤其是板胡擔任主奏時,要做出讓位,并做好輔助與襯托。

譜例2:

在整體音樂效果的表現上,要有包容的審美意識與演奏意識,以求同存異、相輔相成、對比統一的演奏原則共同演繹好作品。

(三)分析研讀作品,明確演奏風格

對于中西音樂結合的室內樂作品而言,其風格的把握是演奏的重點更是難點。教師應帶領學生仔細分析研究作品,確定演奏風格與音樂表現方法。《Missing》的音樂中,中西音樂元素的運用可謂各有千秋、相輔相成。在樂器的選擇上,板胡作為第一樂器的使用明確了中國傳統音樂風格的主角地位,小提琴與鋼琴的選擇也奠定了現代特點風格基調;五聲調式的運用凸顯了具有懷舊色彩的民族風情,主題部分的旋律溫暖抒情,配以板胡的音色營造了濃郁的民族音樂氛圍,中段部分大膽地使用爵士樂打破了原來的音樂意境,活潑而富于動力性的節奏與刺激的和聲音響充滿了叛逆與糾結,展現出了西方音樂創作的特色與力量性。

譜例3

整體而言,《Missing》的音樂風格應遵循著中西音樂風格對比統一、包容并蓄的原則,在演奏中以西方音樂形式將中國音樂韻味準確生動地展現出來,以時代的視角、全新的理念和藝術的眼光表達中國音樂,講好當代的中國音樂故事。

三、由《Missing》讀懂“中西合璧”的文化特征

《Missing》是中國當代室內樂作品中的一個縮影,折射出當代室內樂演奏與教學的基本狀態與趨勢。“中西合璧”是我國室內樂藝術發展的大勢所趨,體現出來了國際化、現代化、民族化的發展需求,也是當代室內樂教師與工作者的追求目標與前進方向。通過對《Missing》的分析與研究可以看出“中西合璧”的室內樂作品基本具有“多元性、包容性、時代性、民族性、藝術性”的文化特征。在藝術創作上具有多元性,打破民族文化界限,多民族音樂元素為我所用,為藝術創作提供極大的創作可能性;在演奏理念上具有包容性,弘揚中國文化兼包并蓄的原則,吸納多方優秀音樂風格,為音樂擴展更為廣闊的演繹空間;在表現意識上具有時代性,不固步自封,不守舊、不冒進,堅持與時代同步,表現當代主流審美;在風格演繹上具有民族性,將中華民族音樂的本質特色融入演奏,使室內樂成為表達民族音樂內容與情感的重要載體,表達中國故事、中國情感、中國韻味;在音樂審美上具有藝術性,這種中西音樂、中西風格的結合,不是“強拼硬湊”,而是達到了一加一大于二的效果,豐富了音樂語言,加強了演奏與音樂表現力,提升了藝術品味,體現了當代藝術發展特色,展現了融合發展之美。

結語

“中西合璧”式的室內樂演奏與教學是當代的室內樂發展必然趨勢,但是由目前的情況看來還存在一定的難點,如相關輔助課程的開設太少甚至沒有,教師的民族音樂素養有限,西洋樂器專業學生與民族樂器專業學生的交流合作機會不多,學校重視不夠等問題都不同程度的存在。廣大業內人士與教師還需要更充分地認識到中西音樂結合的室內樂作品的重要意義與作用,明確室內樂藝術的前進目標與發展方向,堅持民族音樂立場,提升民族音樂意識,推進室內樂與中國音樂深度結合,使一切形式為中國音樂服務,一切藝術包容于中國民族藝術之中,推動中西音樂文化在碰撞與融合中不斷發展進步,創造出閃耀時代光華與民族光輝的更美聲音。