銅陵江淮官話的反復體標記“直”

高云暉

(中國社會科學院大學 文學院,北京 102488)

銅陵市地處皖中南地區,位于東經117°04’—118°09’、北緯30°38’—31°09’之間。據《中國語言地圖集》(第二版)[1],銅陵主要通行洪巢片江淮官話,銅涇小片宣州吳語零星分布,本文例句均為銅陵市的江淮官話(1)銅陵話的例句大部分來自日常生活記錄,部分例句自擬;績溪、歙縣、無為、蕪湖、合肥、淮南、安慶、常州等地方言的相關信息為筆者調查所得。。

“體”是觀察情狀內部時間構成的不同方式[2]。“反復體描述在特定場合下重復發生的事件……在參考語法中,反復體有時也被稱為重復體(Repetitive)”[3]200,它“是漢語體貌研究中比較有特色的一種現象,英文文獻中專門討論反復體的并不多見”[4]。李宇明[5]、陳前瑞[4][6]、張定[7]、侯超[8]、張燕潔[9]、何洪峰[10]等考察了普通話及一些方言中的反復體,但除了張定[7]、侯超[8]涉及用動前副詞表達的反復體,其他文獻只論及用動詞重疊表達的反復體,這是因為“反復體語法語素的表達大部分是通過重疊或者是詞綴化構成的。因為動詞的重疊恰如其分地顯示了重復的動作”[3]255。動詞的反復義除了通過基式重疊、前加副詞來表示外,還可以直接包涵于基式自身的語義中,如“大音節動詞‘搗鼓、摩挲、踢騰、嘟囔’等所具有的共同語法意義是表示動作行為的持續或者重復”[11]。王培敏描寫了銅陵話的“緊V”式反復體,同時指出“直”也是一個反復體標記[12],但沒有就此詳細論述。本文詳細描寫銅陵話的“直V”式反復體并分析“直”的語法化動因。

一、“直V”的基本用法

(一)四種句式

銅陵話的“直V”可用于四種句式,“直V”后讀輕聲的“[ti]”不可省略,關于[ti]的性質和語法功能將在“三”和“六”中討論。

1.甲式——V1+N1+V2/A+得+(N2)+直+V3+[ti]

甲式有三個謂詞性成分——V1、V2、V3(例1—6)或V1、A、V3(例7—8),“直V”作補語。其中,N1為小句賓語,N2為可以不出現的旁格成分;當N1、N2均出現時,N2可以與N1同指(如例1的“飯”),也可以不同指(如例2的“衣服”和“水”):

(1)你嘴巴哪漏啊,吃飯吃得(飯)直撒[ti]。

(3)嫑看電視看得直叫[ti]可照?

(4)幾個小鬼在那塊看電視笑得直咯[ti]。

(5)他在廚房燒飯搞得直炸[ti]。

(6)炒菜搞得(油)直炸[ti]怎么回事啊,下菜前要把鍋里水擦干哎!

例(1)的“直撒”表示米飯掉落這一事件在吃飯的過程中反復發生,例(6)中“直炸”表示油從鍋里濺出來這一事件在炒菜時反復發生。單獨一個動詞“撒”或“炸”顯然沒有反復義,可見小句的反復義是由“直”賦予的,“直”是一個反復體標記。下文“叫”“咯”“飛”“躥”“冒”等動詞所在的句義可類推理解。V2也可由心理形容詞充當:

(7)嫑看電視激動得直叫[ti]可照?

(8)幾個小鬼在那塊看電視高興得直咯[ti]。

例(6)的“炸”為“濺”義(記作“炸1”),而例(9)—(11)的“炸”已經虛化(記作“炸2”),“直炸2”表前面謂詞性成分的程度深或頻率高,例(9)義為“忙得要死”,例(10)義為“長時間(大聲)打電話”,例(11)義為“長期補課”:

(9)我燒飯忙得直炸[ti],哪有手接你電話啊?

(10)大晚上還在那塊打電話搞得直炸[ti],趕快去睡覺!

(11)補課補得直炸[ti],成績倒不見長。

例(11)中的“直炸2”在語境作用下有“慣常”義,而慣常體(Habitual Aspect)和反復體之間本身就有很多糾葛[2]26-29;[3]251,269,可見表慣常義的“直炸2”由反復體構式“直炸1”發展而來。“直炸2”中的“直”不是反復體標記,“直炸2”是詞匯層面的現象,無法在句法層面類推,即若“直X”表程度深、頻率高或慣常現象,那么X只能是“炸2”。在沒有前后分句的情況下,“他在廚房燒飯燒得直炸[ti]”既可以按例(6)理解,也可以按例(9)理解,“反復”與“慣常”并非一對涇渭分明的語義范疇。[V1+N1]的位置也可以由雙音節動詞占據:

(12)睡覺睡得(氣)直喘[ti],可要去看看醫生啊?

(13)干活干得汗直冒[ti]了,休息下子吧。

2.乙式——T+V1+得+直+V2+[ti]

乙式有兩個謂詞性成分且均為動詞。T通常為無生命的物質名詞,不能出現在主語前。它們類似于吳語中主語后的次話題,如寧波話“阿姐毛線衫搭其結兩件”“爾啦還是傘帶把去”中的“毛線衫”和“傘”[13]184-191。銅陵江淮官話中也存在這種次話題結構是因為其方言的底子是吳語,從“……四周都是江淮話,只有銅陵話有吳語特點……銅陵方言過去以縣城為中心……但1978年回鄉時發現縣城和銅陵市的語言情況已經大變,絕大部分人說各種各樣的江淮話或上海腔的普通話”[14]可以推測,銅陵的優勢方言從宣州吳語變為江淮官話距今應該不過四五十年。同甲式一樣,乙式中的“直V”也作補語,但乙式在緊鄰次話題之前的位置還經常加上人稱代詞、處所名詞等體詞性成分,如例(14)(15)的“你”、例(16)的“廚房”、例(18)的“床肚底下”、例(17)的“他”。T之前的人稱代詞為小句的主話題,其生命度等級高于T,是執行V2的施事:

(14)你飯吃得直撒[ti]怎么搞的啊?

(15)你飯搞得直撒[ti],趕快撿起來!

(16)啊呦,廚房水搞得直滴[ti]。

(17)上次犯闌尾炎的時候,他肚子疼得直叫[ti]。

(18)床肚底下蟑螂跑得直躥[ti],趕快拿笤把掃帚來。

(19)房間里頭電風扇□轉[u42]得直叫[ti]你還喊熱。

3.丙式——T+直+V+[ti]

丙式與甲、乙兩式最大的不同在于,整個小句只有一個謂詞性成分,“直V”中的V獨立充當小句謂語動詞。與乙式一樣,T之前也經常加上人稱代詞、處所名詞等:

(20)衛生間里頭水直淌[ti]哦,趕快喊人修去。

(21)房間里頭電風扇直旋[ti]還嫌熱啊?

(22)客廳里頭燈泡子直閃[ti],可是壞掉了啊?

(23)你頭直點[ti]了,趕快去睡下子再來看書。

(24)血直滴[ti],快去包下子。

(25)哪個在那塊門直敲[ti]啊?

4.丁式——直+V+[ti]

丁式與甲、乙、丙三式的區別在于V的賓語或T不出現,同時它與丙式一樣只有一個謂詞性成分,句首也可以加人稱代詞、處所名詞等:

(26)他也不是故意的,你直講[ti]干么事呢?

(27)他直喊[ti],你趕快去看下子。

(28)隔壁直敲[ti],吵死人了!

例(26)—(28)中“直V[ti]”作小句謂語,同時也可以單獨成句:

(29)直撒[ti]哦![提醒對方不要再掉飯粒了]

(30)啊呦,直滴[ti]![對方沒注意到自己手里的杯子沒蓋緊正在漏水]

(31)音響直炸[ti]唉![提醒對方把音響音量調小點]

(二)“直V”與時間詞及其他體標記的互動

“直V”在陳述句中不能和表將來的時間詞共現(32c),但可以和表現在和過去的時間詞共現(32a、b):

(32)a.隔壁剛剛墻直敲[ti]在干么事啊?

b.隔壁昨天中午裝修,墻直敲[ti]。

c.*隔壁明個中午墻直敲[ti]。

這是因為,反復體標記“直”由描摹動作、限定時間的副詞發展而來,相較于現在和過去,說話者較少對未然事件進行詳細描摹,這是由認知特點決定的。“直V”不能和“著”“過”共現,因為“直V”中的瞬時動詞與“著”的持續體意義矛盾,反復體的未完整性也與經歷體“過”矛盾,但“直V”可與“了”共現:

(33)汗都直滴[ti]了,趕快歇下子吧。

(34)他累得汗直滴[ti]了還在做事。

(35)她都急得眼睛水直滴[ti]了,你也不去關心下子。

二、“直V”中V的語音、語義限制

“直V”中的V只能是單音動詞,不能是多音節動詞或動賓結構,普通話“凍得直咳嗽”“氣得直跺腳”在銅陵話中要說成“凍得直咳[ti]”“氣得腳直跺[ti]”。瓊·拜比等指出,“反復體的概念與終結性謂詞尤為相關,終結性謂詞就是有明確定義的終結點的謂詞。如此反復體就有了詞匯上的限制”[3]200。可用[瞬時性]和[矢量性]控制“直V”中V的合法性和可接受度。我們定義,[瞬時性]指在人的感知能力內無法對單個動作周期作進一步分解,語言使用者關注瞬時動詞的結果而不是過程;[矢量性]指動作的載體在實體或感知層面存在擴散、傳播。[瞬時性]和[矢量性]這兩個語義特征對單音節動詞進入“直V”的制約和影響見表1:

表1 語義特征對單音節動詞進入“直V”的制約和影響

“直V”構式對Ⅰ類動詞的接受度最高,Ⅱ類次之,Ⅲ類最低,Ⅳ類則無法接受。瞬時性是V的必要不充分條件,因為“蹲”“揣”“□按壓[tu4]”“扔”等具備瞬時性但同時自身帶有完結性語義的動詞也不能進入“直V”。從Ⅱ類動詞比Ⅲ類動詞的接受度高可知,矢量性雖然是V的既不充分也不必要條件,但它可以提高動詞的接受度。張定提到,不少語言里的反復體標記都是從表示移動方向的詞語演變而來的,并且存在“空間>體”的語法化路徑[7]342,從矢量性對“直V”反復義表達的影響看,銅陵話的反復體表達也與物體移動方向密切相關。

三、“直V”與“緊V”的比較

銅陵話的“緊V”與“直V”類似,也可表達反復義,如“吃個飯緊撒”。張定[7]、王培敏[12]都將銅陵、樅陽等地的“緊”視為反復體標記,例句如下:

(36)看到好的就緊吃,一點都不顧形象。

(37)你們就在那里緊吵,還要不要鄰居我休息了?

(38)他緊咳。

(39)白菜不能放擱鍋里緊燒。

(40)你別一天到晚在椅子高緊坐。

但“直V”與“緊V”存在幾點不同:

(一)句法上

“直V”與“緊V”均可以和[ti]出現在一個韻律詞中,但“直V”中的[ti]必須后附于“直V”,但[ti]可以插入“緊V”中間,“緊V”后也可以不接[ti]:

(41)都幾點了手機還在緊[ti]講啊?

(42)都幾點了手機還在緊講啊?

(43)*你在那塊拿著手機直[ti]講,跟哪個打電話呢?

(44)你在那塊拿著手機直講[ti],跟哪個打電話呢?

(45)*你在那塊拿著手機直講,跟哪個打電話呢?

本研究認為,例(41)(44)中的[ti]是不同的兩個語法標記,前者是狀語標記“地”,即陸丙甫所說的“描寫性標記”[15];后者即袁毓林所說的句尾“的”,其語用功能是表示確認語氣[16],在句法上和“直V”構成“的字短語作謂語”(這帽子我的|這蘋果酸的|井水冰涼的)[17]。雖然“緊[ti]V”與“直V[ti]”均構成一個韻律詞,但“緊”與V不在同一個層次,“直”與V在同一個層次里,前者為“緊[ti]|V”,后者為“直V|[ti]”。石毓智認為,現代漢語的核心副詞一般不用“的”來標識,比如“常”“剛”“才”等,只有臨時的、副詞性質不穩固的狀語,才需要被標識[18]。可見,雖然“直V”與“緊V”均能表達反復義,但“緊”與動詞屬于臨時性搭配,“直”與動詞附著得更加緊密,類似于前綴。

(二)語義上

例(39)(40)顯示,“緊”可與持續動詞共現,但銅陵話無法說“直坐”“直燒”之類,“直”比“緊”更加排斥持續動詞(2)能夠進入“緊V”但不能進入“直V”的常用動詞還有“想”“玩”“吃”“喝”“睡”“盯”“打”“躺”等。。反復體與非持續動詞有著更加自然的關聯,因此在表達反復義上,“直”比“緊”更加專用化。

(三)語用上

“緊V”有厭惡、指責等負面感情色彩,“直V”的感情色彩是中性的,同樣是“直躥”,例(46)表厭惡,例(47)表喜愛:

(46)這房子還有老鼠直躥[ti]啊!

(47)這小貓直躥[ti]怪可愛的。

Traugott認為,“一個正在語法化的形式,在語用或語義環境中會發展出新的多義現象”[19],換句話說,語法化的過程一旦完成,多義現象就會消失,某個語法結構會趨于只有一種理解的可能,而這即是Haiman所說的“程式化”(routinization)——語法化可以被視為語言程式化的一種形式[20]。因此,從是否已經程式化來看,“緊”的語法化程度也比“直”要低。

(四)韻律上

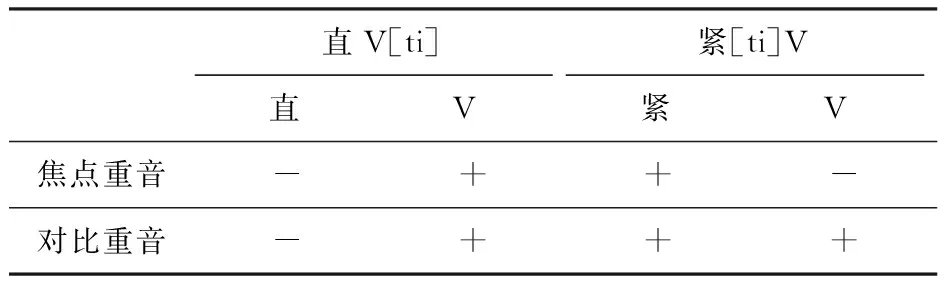

焦點重音可以加在“直V[ti]”中的V和“緊”上,但不能加在“直”和“緊[ti]V”中的V上:

(48)a.*看你吃個飯直撒[ti]哦!

b.看你吃個飯直撒[ti]哦!

(49)a.看你吃個飯緊[ti]撒!

b.*看你吃個飯緊[ti]撒!

對比重音同樣不能加在“直”上,但可以加在“直V[ti]”和“緊[ti]V”中的V以及“緊”上:

(50)a.*吃飯直撒[ti],等下子直叫[ti]喊餓。

b.吃飯直撒[ti],等下子直叫[ti]喊餓。

(51)a.吃飯緊[ti]撒,等下子肚子緊[ti]叫。

b.吃飯緊[ti]撒,等下子肚子緊[ti]叫。

例(48)—(51)可總結如表2所示:

表2 “直V[ti]”和“緊[ti]V”負載重音能力的區別

從“直”無法附載重音可以看出它比“緊”更加具備附綴的性質,“緊”更加接近于修飾性的副詞,因為緊附動詞的“著”“了”是不能負載重音的,而“經常”“非常”等副詞可以附載重音。Heine和Reh認為[21],某個語法單位的語法化程度越深,其更有可能具備下述特點:

①它會失去越多的語義復雜性、功能意義和/或表述價值;

②它會失去越多的語用意義并獲得句法意義;

③與它同屬一個形態句法范式的成員數量會越少;

④它句法上的可變性越低,也就是說它在小句中的位置會變得越固定;

⑤它在某種語境中的使用會越具強制性,在其他語境中則不合乎語法;

⑥它會越常與其他單位在語義、形態和語音上結合;

⑦它會失去越多的語音實體。

回顧本小節對“直V”和“緊V”的對比,“(一)”體現了特點④,“(二)”體現了特點①,“(三)”體現了特點②,“(四)”體現了特點⑦,可見,作為反復體標記而言,“直”比“緊”的語法化程度更深。

關于“直”和“緊”語法化程度的差異,可以從語音和歷史發展兩方面予以解釋。語法化的一個重要表現是語音的溶蝕(erosion)和語素邊界的消失(morpheme boundary loss),并且二者更容易在詞末或語素末尾等邊界地段發生[22]。雖然作為動前體標記的“直”“緊”都不處于邊界地段,但讀入聲韻的“直”在語音上更接近于發生“溶蝕”后的語法化項:語音溶蝕的具體表現是音長縮短、主元音央化,現代漢語的體標記“了”(le

(52)穎云:“只是緊執定這個文字。”(《乙卯入國奏請》)

(53)某常以為書不難讀,只要人緊貼就圣人言語上,平心看他,文義自見。(《朱子語類輯略》)

(54)公子聽了,一一的緊記在心。(《兒女英雄傳》)

綜上,“緊V”在文獻中出現的時間遠遠晚于“直V”且用例較少,語音上“緊”也離“溶蝕”更遠,歷時和共時兩個方面的因素都決定了作為反復體標記而言,“直”比“緊”的語法化程度要深。

四、反復體標記“直”的語法化機制

(一)語義基礎

表1中的Ⅰ類動詞在銅陵話中的使用頻率相較于其他幾類都要高,而高頻使用是發生語法化的必備條件。“炸濺”是一個瞬時性和矢量性都很突出的動詞,屬于Ⅰ類動詞,“直炸”由反復體發展出了慣常體用法,即發生了再語法化。發生再語法化的不是Ⅱ、Ⅲ類動詞而是Ⅰ類,這恰恰說明了后接具備典型瞬時性、矢量性特征的動詞是副詞“直”語法化的語義基礎。

(二)句法環境

英語瞬時動詞的反復義通常用進行體形式來表達,如“The water faucet is dripping”可對譯銅陵話“水龍頭水直滴[ti]”,可見反復體和進行體存在關聯——二者均是未完整體的下位范疇,且存在演化關系——反復體>延續體>進行體[3]268。因此,具備完整性的小句中一般不出現“直V”,即使出現了也無法作出反復義解讀。比如“直哭了一夜”(3)近代漢語中存在這種“直V”后接結果、時間、處所、趨向等補語成分的用例:哭了一陣又是一陣,直哭到口里突出鮮血來。(《儒林外史》第3回)那熱淚直滾出來。(同上 第48回)待他睡了便直哭了一夜。(《紅樓夢》第57回)這種句子中的“直”就無法發展成反復體標記,這一方面是受“哭”持續性語義特征的影響,更為重要的是因為時間詞“一夜”給小句確立了一個內在的終結點,賦予了小句以完整性,這里的“直哭”表達的是“持續”義而非“反復”義,“直”意為“徑直、一直”。甲、乙兩式的共同點是“直V”作補語,補語實際上也給所在小句確立了內在終結點。雖然甲、乙兩式中的“直V”在共時層面可以作出反復體解讀,但我們認為它們并不是反復體標記“直”語法化的初始環境,初始環境應該是丙式這種由“直V”中的V充當小句唯一動詞的句式。

(三)語用推理

還以“直哭了一夜”為例,“哭”除了能受“直”修飾外,還能受其他副詞修飾(如“只”),即“哭”這樣的動詞除了以“徑直、直接”的方式發生外,還有其他的發生方式。但瞬時動詞“滴”“撒”“冒”自身的語義特征決定了它們只能是“徑直、直接”地發生,而不能“慢慢地”發生。因此,出現“直+V瞬時”時,副詞“直”的“徑直、直接”義變得冗余,但去掉“直”后句子不合法,副詞“直”由此發生了重新分析,從限定外在方式的副詞變成了限定情狀內部時間結構的體標記。

五、銅陵周邊方言反復體表達概覽

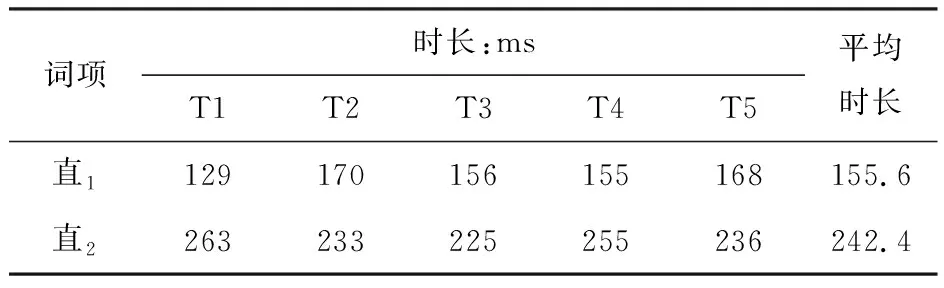

據初步調查,銅陵周邊無為、合肥、蕪湖、淮南等地的江淮官話以及北部吳語常州話(4)常州話不同的一點在于,“直V”后面可以跟給予小句以完整性的趨向補語,如“水直淌下來”。都有“直V”式反復體,只不過各個方言中能進入“直V”中的動詞以及“直V”后是否有“[ti]”還存在差異。徽語績溪尚村話用動詞重疊而不用“直V”表反復,如“水滴啊滴[ti]”“水一滴一滴[ti]”;徽語歙縣金村話也不用“直V”而用“V了去”,如“水管不曾關緊,水在那搭滴了去”;安慶望江贛語不說“直V”,而用“□[tshn213] [ti] V”。最具啟發性的是無為話,它用拉長韻母的變音手段形成形容詞“直1[t?4]”和反復體標記“直2[t??44]”的對立(5)存在個體差異,四位發音人(三女一男)中,男性發音人沒有這種變音現象。。將“直1”和“直2”交替放在“把腰坐直1的”“小狗在那塊直2跑”等10個負載句中,并用Praat軟件對一位發音人的發音時長進行測量,“直1”和“直2”分別得到5次(T1-T5)數據如表3所示:

表3 無為話“直1”和“直2”發音時長對比

“直2”的發音時長明顯長于“直1”,用延長發音時長對應反復體是一種語音像似性的體現,陜西商州話的動詞完成體變音也附帶有韻腹元音的延長[24],無為話的“直2”與此類似。無為話還可以說“直[t??44]打”,如“我馬上把你直打”意為“我待會把你好好地打一頓”,“直2”對應普通話的程度副詞“好好地”,其理據在于反復即是一種程度的加強。

六、余論

(一)[ti]的性質

本研究在“三”中將“直V[ti]”中的“[ti]”看作表確認語氣的“的”,將“緊[ti]V”中的“[ti]”為看作狀語標記“地”,這是從共時層面著眼的一種解釋。“地”(狀語標記)、“底(的)”(定語標記)在近代漢語以及現代漢語方言中都存在劃然有別的情況(6)如徽語績溪華陽話的狀語標記為[nie](慢慢~行);定語標記為“仂[n]”(我~書)。。唐至南宋,以迄金刻本《劉知遠諸宮調》中,除了少數例外,“底”和“地”都是用法有別的:“地”用于謂詞性結構,作用是描寫;“底”用于體詞性結構,作用是區別。元代中葉開始,“底”“地”開始混用為“的”,明代以后這一格局基本穩定[25]。銅陵話“的”“地”同音,均讀[ti],因此從邏輯上說,“直V[ti]”中的“[ti]”既有可能如前文所述為“的”,又有可能是“地”。馮春田認為“地”由“境地”義而取其“境況、般樣”的義素而轉為結構助詞,由于含有“境況、般樣”的義素,又專用為形容詞、副詞之后表示情狀或樣態的助詞[26]。“地”在近代漢語中作般樣義詞尾的用例如:

(52)師云:“冷侵侵地。”(《祖堂集·保福和尚》)

曹山云:“朦朦朣朣地。”(《祖堂集·南泉和尚》)

如《學而》首章,說得亂董董地,覺得他理會這物事不下。(《朱子語類》)

一日三遍家,每日洗刷铇的干干凈凈地。(《樸通事諺解》)

例(52)引自蔣紹愚、曹廣順[25],例中的“形容詞+地”和“直V[ti]”一樣均用于小句末,“直V[ti]”也表樣貌、狀態。因此,考慮歷史來源的話,這里的“[ti]”當來源于表“般樣”義的詞尾“地”,只不過它在共時層面與方言中表確認語氣的句尾“的”同音了而已(7)銅陵話的“般樣”義詞尾也讀[ti],如“孬哩不烘[ti]”“興頭骨腦[ti]”“出丑弄怪[ti]”。。

(二)漢語體標記的語序類型

反復體標記“直”位于動詞前,與“著”“了”等動后體標記在語法化項來源、語法化環境以及句法強制性上都存在差異。“直”源于狀中結構中的形容詞,“著”“了”則來源于小句中的第二個動詞。相較于已經完全不能作光桿動詞用的“著”“了”,“直”的詞匯意義還比較實在,其形容詞用法與體標記用法在共時平面并存。此外,動后體標記一般無法省略,如“我吃*(過/了)晚飯再去找你”;但“廚房水直滴[ti]”也可以說成“廚房水在那一直滴著呢”之類,動前體標記的句法強制性小于動后體標記,可將動前體標記和動后體標記的區別總結如表4所示:

表4 動前體標記與動后體標記的區別

事實上,不少學者都或直接或間接地提出過漢語存在動前體標記的觀點。王士元曾將“他有買書”之類句子中的“有”作為體標記與動后體標記“了”進行對比[27];袁家驊等也指出,“總的看來,閩南話的‘體’,基本上沒有采用‘動詞+詞尾’這個形式,而是用動詞前加狀語或動詞后加補語的方式表示”[28];劉丹青討論過“在動詞之前充當體標記的前后置復合詞”[13]198;張定使用了“前置的反復/持續體標記”這一說法[7]343;魏培泉認為上古漢語與現代漢語的時體標記有不同的語序類型——“上古漢語的時體副詞在語序上一律位于動詞前,現代漢語的時體表達兼用副詞和動詞后的助詞”[29]。可見,漢語的體標記與附置詞一樣兼有動前和動后兩種語序,并且本文認為,動前體標記的存在是現代漢語“VO—OV混合型語序”[30]的又一體現。吳福祥認為漢語的完成體和進行體是語法化程度較低的語法范疇[31],不妨進一步說,漢語的反復體是比進行體、完成體等語法化程度更低的體范疇,但也不可忽視反復體在一些方言中正朝著語法化程度更高的體發展。