胸腹腔鏡聯合食管癌切除術治療食管癌患者的臨床效果分析

趙雙濤

(兗礦新里程總醫院心胸外科,山東 濟寧 273500)

食管癌屬于臨床上一種常見的惡性腫瘤,近年來發病率呈現逐年增加的趨勢,對患者生命健康和生活質量造成了極大影響[1]。手術治療是目前根治食管癌的一種常用方案,采用二切口或三切口開胸手術,雖然能夠起到良好的治療作用,但這一手術方式創傷較大,并且患者在手術后容易出現較多的并發癥,對臨床治療工作的開展造成極大的影響。近年臨床醫學研究不斷深入,微創醫療技術受到了醫務人員和患者的高度重視[2]。微創手術治療不但能夠有效減小患者的手術創傷,并且在微創鏡下的各項操作更加精準,手術操作難度相較于開放手術更小,能夠更好地保障患者的臨床治療效果。胸腹腔鏡在外科臨床上的應用越來越廣泛,同時也成為了對食管癌患者進行治療的一種優化手術方式[3]。本研究探究胸腹腔鏡聯合食管癌切除術治療食管癌的療效,分析其臨床應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2019年10月至2022年5月兗礦新里程總醫院收治的110例食管癌患者的臨床資料,根據手術方式的不同分為實驗組和對照組,各55例。實驗組患者中男性28例,女性27例;年齡28~52歲,平均年齡(36.62±4.24)歲;病程3~10個月,平均病程(4.53±1.16)月。對照組患者中男性23例,女性32例;年齡25~53歲,平均年齡(36.85±3.48)歲;病程4~8個月,平均病程(4.36±1.51)個月。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經兗礦新里程總醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:①符合《食管癌診療規范(2018年版)》[4]中食管癌的診斷標準;②符合食管癌切除術手術指征;③臨床資料完整。排除標準:①認知異常或存在精神疾病者;②機體狀態差,無法耐受手術治療者;③合并全身性疾病或器質性疾病者;④存在凝血功能障礙者。

1.2 手術方法 對照組患者實施開胸食管癌切除術聯合胸內吻合術。術前常規消毒、鋪巾、全身麻醉和氣管插管,在患者的上腹部作一手術切口,將腹腔充分暴露,進行胃分離和有效淋巴結清掃。將食管切開后,切除腫瘤,最后為患者應用胸內常規吻合,并在完成操作后,逐層縫合患者的手術切口。實驗組患者實施胸腹腔鏡食管癌切除術聯合胸內吻合術。術前常規消毒、鋪巾、氣管插管和全身麻醉,在患者的上腹部中部作一小切口,采用胸腹腔鏡(奧林巴斯株式會社,型號:OTV-S190)進入腹腔后對患者胃部進行解剖,同時清除腹干旁淋巴結和胃左血管,將賁門處食管切開并完成腫瘤切除。隨后采用90 mm封堵器,將患者的胃準備為管狀胃。處理完成后,從食管裂孔將管狀胃拖入患者胸腔,隨后將其從主手術孔拖出。完成操作后放入吻合器主桿,根據患者的個體狀況選擇合適的吻合點位進行固定,完成操作后輕輕拉扯主操作孔,并將吻合器主桿放入患者的胸腔內,對患者進行常規食管胃吻合術,胃部殘端需要進行閉合切除。完成引流管放置后,將患者的手術操作孔進行縫合。術后,均對患者進行抗感染處理,根據患者的個體狀況作出相應的用藥調整。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患者手術指標。記錄患者的手術基礎指標,其中包含手術操作時間、淋巴結清掃數量及手術出血量(采用稱重法評估)。②比較兩組患者并發癥發生情況。術后對患者進行為期3個月的隨訪,記錄其氣管損傷、吻合口瘺及乳糜胸等并發癥的發生情況。并發癥發生率=各項并發癥發生例數之和/總例數×100%。③比較兩組患者肺功能指標。在手術完成后采用肺功能儀(日本捷斯特chest,型號:HI-101)測定患者第1秒用力呼氣容積(FEV1)、第1秒用力呼氣容積占預計值百分比(FEV1%),并計算FEV1/用力肺活量(FVC)。

1.4 統計學分析 采用SPSS 22.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對樣本t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

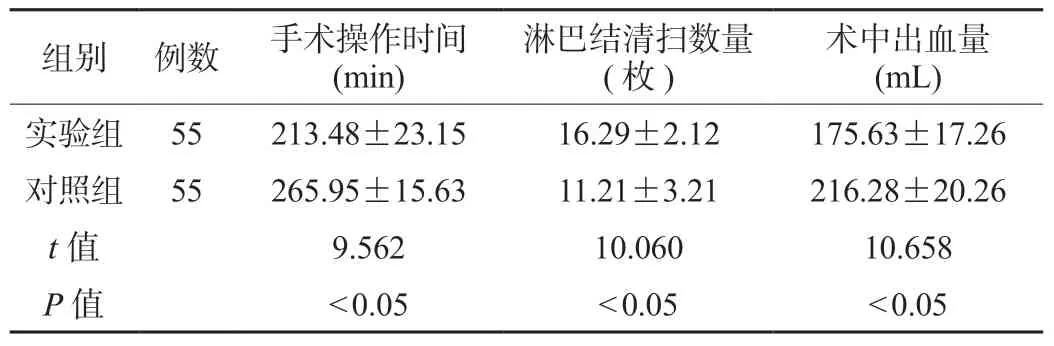

2.1 兩組患者手術指標比較 實驗組患者手術操作時間短于對照組,淋巴結清掃數量多于對照組,術中出血量少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者手術指標比較()

表1 兩組患者手術指標比較()

術中出血量(mL)組別例數手術操作時間(min)淋巴結清掃數量(枚)實驗組55213.48±23.1516.29±2.12175.63±17.26對照組55265.95±15.6311.21±3.21216.28±20.26 t值9.56210.06010.658 P值<0.05<0.05<0.05

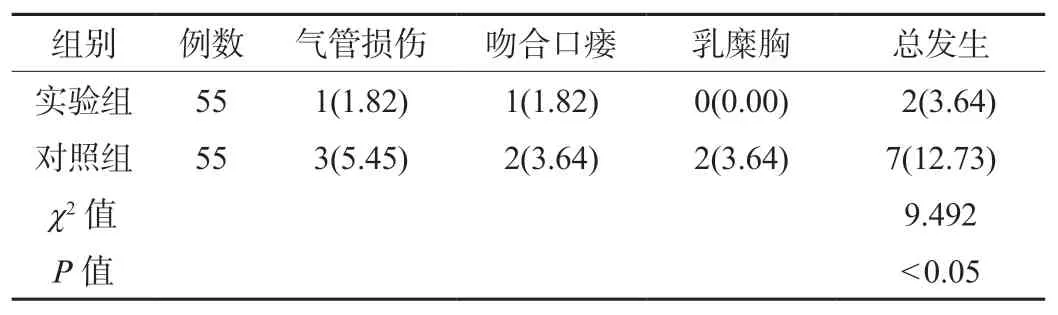

2.2 兩組患者并發癥發生情況比較 實驗組患者并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者并發癥發生情況比較[例(%)]

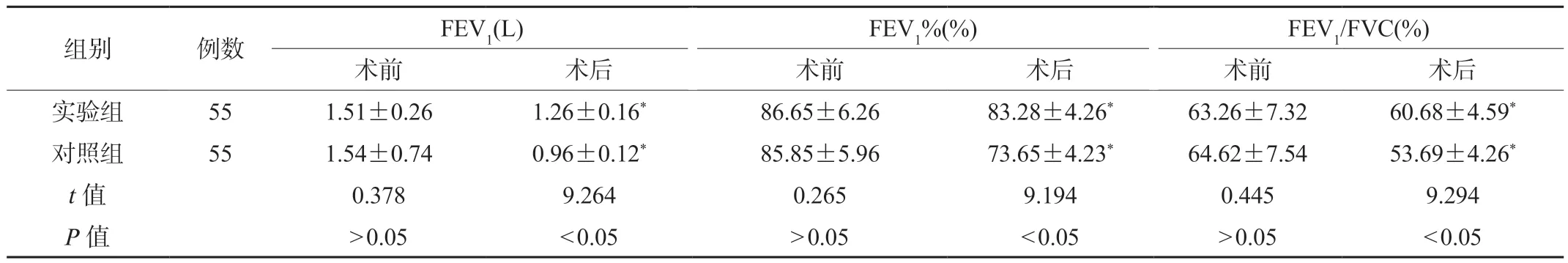

2.3 兩組患者肺功能指標比較 兩組患者術前肺功能各指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后,兩組患者FEV1、FEV1%及FEV1/FVC水平低于術前,但實驗組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者肺功能指標比較()

表3 兩組患者肺功能指標比較()

注:與同組術前比較,*P<0.05。FEV1:第1秒用力呼氣容積;FEV1%:第1秒用力呼氣容積占預計值百分比;FVC:用力肺活量。

組別例數FEV1(L)FEV1%(%)FEV1/FVC(%)術前術后術前術后術前術后實驗組551.51±0.261.26±0.16*86.65±6.2683.28±4.26*63.26±7.3260.68±4.59*對照組551.54±0.740.96±0.12*85.85±5.9673.65±4.23*64.62±7.5453.69±4.26*t值0.3789.2640.2659.1940.4459.294 P值>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05

3 討論

隨著社會的不斷發展,人們的飲食結構發生了極大的轉變,食管癌的發病率不斷上升,占所有惡性腫瘤的2%左右,死亡率在所有惡性腫瘤的前5位,且占消化道惡性腫瘤發病率的50%以上[5]。食管癌是消化道系統中較為常見的惡性腫瘤,在近年的臨床研究中顯示,食管癌及其預后恢復與患者的治療開始時間存在極為密切的關聯,因此早期發現并對食管癌進行診斷,有助于提高患者的治療效果[6]。食管癌患者的臨床癥狀表現為吞咽困難、疼痛等,會對患者的健康和日常生活造成極大的影響。臨床研究表明,食管癌屬于一種惡性疾病,大多數研究認為食管癌的發生與患者的飲食結構和遺傳因素有較為密切的關聯[7]。而在針對食管癌進行研究時,發現食管癌的發生與患者的維生素C缺乏也有一定的關聯性,大多數食管患者在發病時伴隨存在口腔疾病,并且表現出明顯的維生素缺乏[8]。所以整體來看,食管癌的發病機制較為復雜,而相關研究更需要將重點放在食管癌的臨床治療中進行深入研究[9]。

手術是目前治療食管癌的一種常用方法,傳統的食管癌開胸手術具有一定的優勢,但對患者造成較大的手術創傷,并且影響患者的后續康復[10]。為了避免此類問題的發生,臨床醫務人員在針對食管癌患者治療時所選擇的手術方案需要進行合理的調整,以保障患者的臨床療效。食管的解剖結構較為復雜,并且鄰近組織分布密集、數量較多,在針對患者進行根治手術時,醫務人員應當對各種風險因素進行分析,保障手術的安全性和效率[11]。在近年醫療設備不斷發展和應用的背景下,微創手術逐漸在臨床上得到推廣,而目前患者對于微創手術的心理認可和依從性有了明顯的提升。最初在針對肺部手術患者進行治療時,往往會將胸腔鏡作為主要的治療方案,這一治療方式在近年來獲得了良好的應用,并逐漸應用于胃食管患者的治療中,且應用范圍也在逐漸擴大。胸腹腔鏡的應用在一定程度上提高了患者的治療效果,使食管癌患者的手術安全性得到保障,并且憑借更小的手術切口及更少的手術出血量等優勢,逐漸替代了傳統的開放手術方式[12]。

本研究結果顯示,實驗組患者手術操作時間短于對照組,淋巴結清掃數量多于對照組,術中出血量少于對照組,并發癥發生率低于對照組。這提示在胸腹腔鏡下行食管癌切除術能夠準確觀察患者的病灶,有助于術者進行更加細致的手術,降低患者在手術過程中出現的神經和血管損傷,相較于傳統開放手術,手術時間顯著減少,同時手術切口小也可減少手術出血量。近年來的研究也支持了胸腹腔鏡聯合食管癌切除術的應用,相較于傳統開放手術,胸腹腔鏡聯合技術在手術創傷、術后恢復和生活質量方面都取得了良好的效果[13]。還有研究表明,胸腹腔鏡聯合食管癌切除術在術后并發癥和腫瘤復發情況與傳統手術相比,差異無統計學意義[14]。

在進行手術治療時,肺功能的損傷不可避免,其中胸廓和膈肌的解剖完整性與肺功能關系密切[15]。本研究結果顯示,兩組患者術后FEV1、FEV1%及FEV1/FVC水平低于術前,但實驗組高于對照組。這表明術后兩組患者的肺功能均有一定損傷,但實驗組患者的損傷程度低于對照組。胸腹腔鏡聯合食管癌切除術是一種微創手術技術,可以提供更好的視野和精確度,能夠更清晰地顯示患者周圍組織的病灶狀況及血管神經的分布,具有更小的切口和更少的組織損傷,同時手術不會對患者的胸部和肋骨解剖結構產生任何影響,能夠使解剖結構始終保持良好的完整度,這也在一定程度上有助于提高患者手術完成后的恢復效率。

綜上所述,胸腔鏡食管癌根治術與胸內吻合術聯合應用于食管癌患者的臨床治療中,療效確切,能夠有效改善患者的各項手術指標,同時還能夠降低患者的并發癥發生率,具有良好的臨床應用價值。