上下助力小幫手

本刊綜合

電梯作為現代建筑物中不可或缺的垂直運輸設備,不僅成為人們日常使用最頻繁的工具之一,更是人類智慧的集中體現。

電梯的雛形與發展

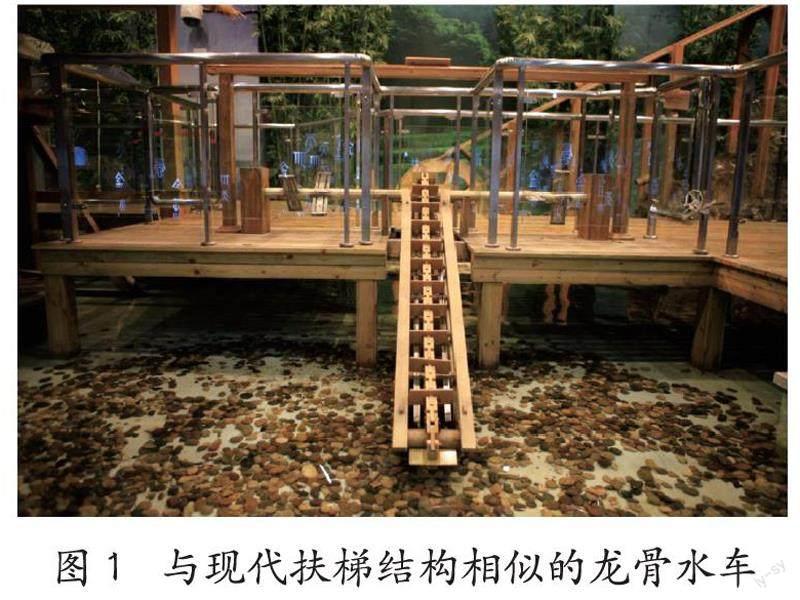

電梯的前身是采用人力、畜力和水力來拉升物品的垂直升降裝置,這種裝置在早期的農業社會就已出現。我國周朝時期出現了一種由木或竹制成的支架,加上卷筒、曲柄和繩索組成的簡單卷揚機——轆轤,通過卷筒的回轉運動進行升降,增加了提升物品的高度。西漢末年出現了翻車,也稱龍骨水車。翻車起初被用于灌水,后被改造成一種灌溉工具,逐漸被推廣使用。

從結構上來看,這些人力工具與現代扶梯相似。公元前236年,古希臘數學家阿基米德設計制作了由絞車和滑輪組組成的第一臺人力驅動的卷筒式起重裝置。這些都是人類最初對電梯雛形和功能的探索。

公元1765年,蒸汽機成為重要的原動機。1835年,英國一家工廠裝載了一臺由蒸汽機拖動的升降機,蒸汽機逐漸取代人力或畜力,為升降工具提供動力。1845年,英國人制成世界上第一臺以水作為液壓驅動介質的液壓升降機,這也是現代液壓電梯的雛形。

早期升降機多采用卷筒提升,由棉麻繩牽引,這使得斷繩墜落事故時有發生,電梯的發展也因此受限。1852年,美國工程師伊萊沙·格雷夫斯·奧的斯發明了一種安全鉗,當吊索斷裂時可將轎廂鎖在導軌上,防止其下墜,使電梯的防墜安全性能得以保證。

使用電力為現代電梯提供動力,是電梯得以被推廣應用的關鍵。1831年,法拉第發明了直流發電機,50年后德國出現了用電力拖動的升降機,成為電梯發展史上的里程碑。

1889年,第一批由直流電動機與蝸桿傳動直接連接,通過卷筒升降的電梯出現了,它們構成了現代電梯的基本傳動結構。20世紀初,交流感應電動機逐漸被應用于電梯拖動系統,在簡化電梯拖動系統的同時促進了電梯的普及。

電梯的數字化賦能

數字化時代下,人類對電梯的需求日趨多元化、個性化。

在一家電梯生產公司,工作人員不僅可以通過語音和手勢喚醒并乘坐電梯,還可以用手機微信進行操控,滿足了人們無接觸使用電梯的需求。

不僅如此,在該電梯公司的云服務中心,有一塊顯示著全國地圖的落地屏,點擊任意區域就可查看該區域內電梯的使用狀況。黃色三角形表示電梯待維修的警報,便于及時調集距離最近的維修人員前往處理。維修人員還可通過手機實時查看故障,第一時間判斷需要配置的維修工具,提高了解決故障的效率。

電梯設備由大量精密部件組成,一臺普通電梯的零部件數量約2萬件,長期運行會導致電梯的各種零部件出現磨損、老化等現象,對電梯的智能化管理至關重要。通過遙監終端,電梯服務支援系統將電梯運行數據實時傳輸到電梯數據中心,大數據系統根據采集的數據自動分析、診斷電梯運行狀況,實現對電梯的遠程監控服務。

電梯是人們為適應環境、提高效率以及對安全、高效、舒適不斷追求下的產物。未來,電梯還將在數據、算力、算法和場景的應用方面深度融合,打造更舒適的智能移動體驗。