女子鏈球運動員王崢最后用力運動學參數與投擲成績的灰色關聯分析

王遠超

(西安翻譯學院體育部 陜西西安 710105)

在擲鏈球技術各環節中,最后用力是鏈球旋轉階段的延伸和繼續,是擲鏈球技術的關鍵環節,運動員在此環節的技術動作,直接影響到鏈球的專項成績[1],而這些動作因素對成績的影響程度尚不清楚。該研究從鏈球投擲技術最后用力階段的運動學參數入手,結合灰色關聯分析法,對能夠代表王崢投擲技術且成績水平較高的9次比賽進行研究。試圖找出影響投擲成績的主要與次要因素,并對影響因素進行重要性排序,為進一步提高我國女子鏈球運動水平提供理論和數據支持,同時為鏈球教學訓練提供科學依據與參考。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

王崢是我國優秀女子鏈球運動員,2014年以77.68 m的成績刷新女子鏈球亞洲紀錄,在剛結束不久的2021年東京奧運會上,其憑借77.03 m的成績獲得銀牌。為了使樣本數據具有階梯性,該研究選取王崢近年來成績水平較高的9次比賽進行研究。基本情況見表1。

表1 王崢9次比賽基本情況

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

通過陜西省圖書館和知網數據庫等平臺,對女子鏈球最后用力技術的發展方向與灰色關聯分析的核心理論進行文獻的檢索與收集,為研究提供理論依據。

1.2.2 三維運動學拍攝法

采用兩部卡西歐EX-FH25 高速攝像機與一個三維空間標定框架,1 號攝像機擺放在投擲方向的正后面,2 號攝像機擺放在與投擲方向垂直的正側面,兩部攝像機攝像頻率均為120幀/S,主光軸夾角約90°,拍攝距投擲圈中心約10m,攝像機離地面高度約1.2m,對王崢整個投擲過程進行完整拍攝。在比賽結束后進行框架拍攝,保證框架中的每個點在攝像機錄制屏幕中,然后標示出各標桿所處位置,最后將比賽拍攝的所有視頻導入電腦,用于后面的數據解析。

1.2.3 三維運動學解析法

使用美國ARIEL 公司研發的APAS 運動錄像解析系統,對王崢比賽視頻素材進行人體關節打點(包括腳、踝、膝、髖、肩、肘、腕、手等19 個人體點與1 個器械附加點,共20 個點);第二步將素材進行3D 轉換;第三步將各點的數據進行數字平滑處理;如圖1所示,最后計算出研究所需要的數據。

圖1 3D轉化平滑處理后效果圖

1.2.4 研究指標選取

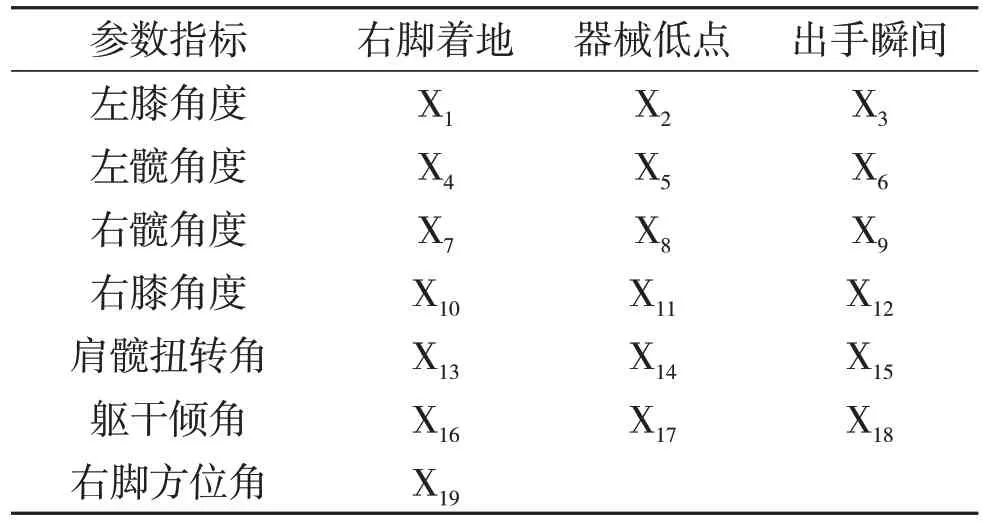

該文將旋轉最后用力階段定義為:旋轉第四圈結束右腳著地瞬間至器械出手瞬間。為使研究更為準確合理,將最后用力過程分為三個時相:T0為右腳著地瞬間,T1為器械運行至軌跡最低點,T2為器械出手瞬間。所以將選取以下參數為研究指標,如表2所示,共計19項。

表2 運動學參數指標選取表

1.2.5 灰色關聯分析

灰色關聯分析是對一個系統的發展和變化情況的比較與描述[2],能夠尋求系統中各因素的主次要關系[3]。該文使用灰色斜率相似關聯度的方法,來研究鏈球最后用力階段影響投擲成績的運動參數以及關聯度。具體步驟如下:

設X0=[x0(1),x0(2),...,x0(n)] 為系統參考序列,且:

為比較序列。系統中參考序列與比較序列不是等值序列。

第一步,計算Δ0(k)、Δi(k):

第二步,計算R0,Ri:

第三步,計算關聯系數ζ0i(k):

其中,sgnk為關聯符號函數;ζ0i(k)為灰色關聯系數;k=2,3,...,n;i=1,2,3,...,m;若Δ0(k)Δi(k)≥0,sgnk=1;若Δ0(k)Δi(k)<0,sgnk=-1。

第四步,計算關聯度R0i(k)并進行排序:

其中,R0i為X0和Xi的關聯度。

2 最后用力參數與投擲成績的關聯分析及結果

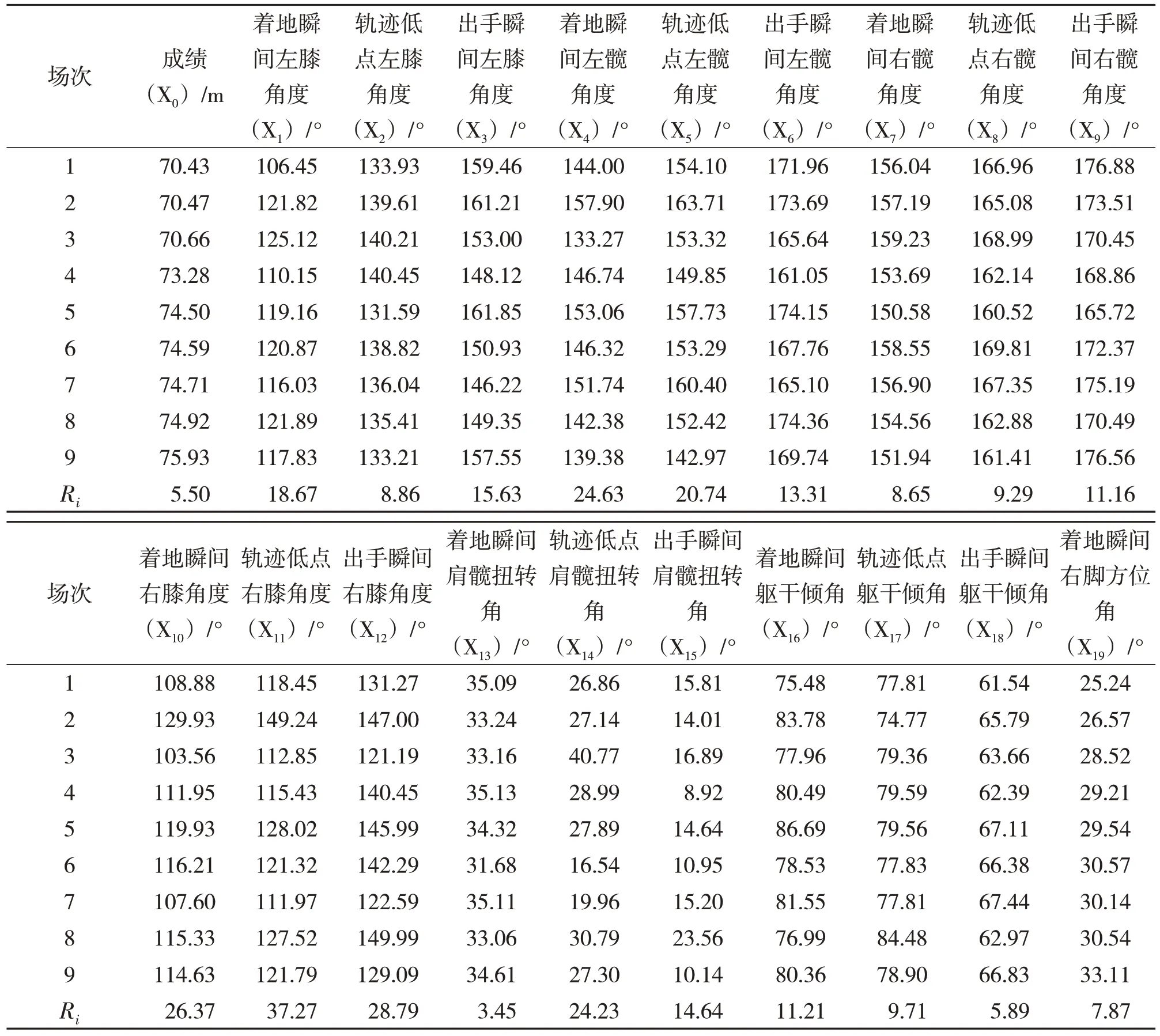

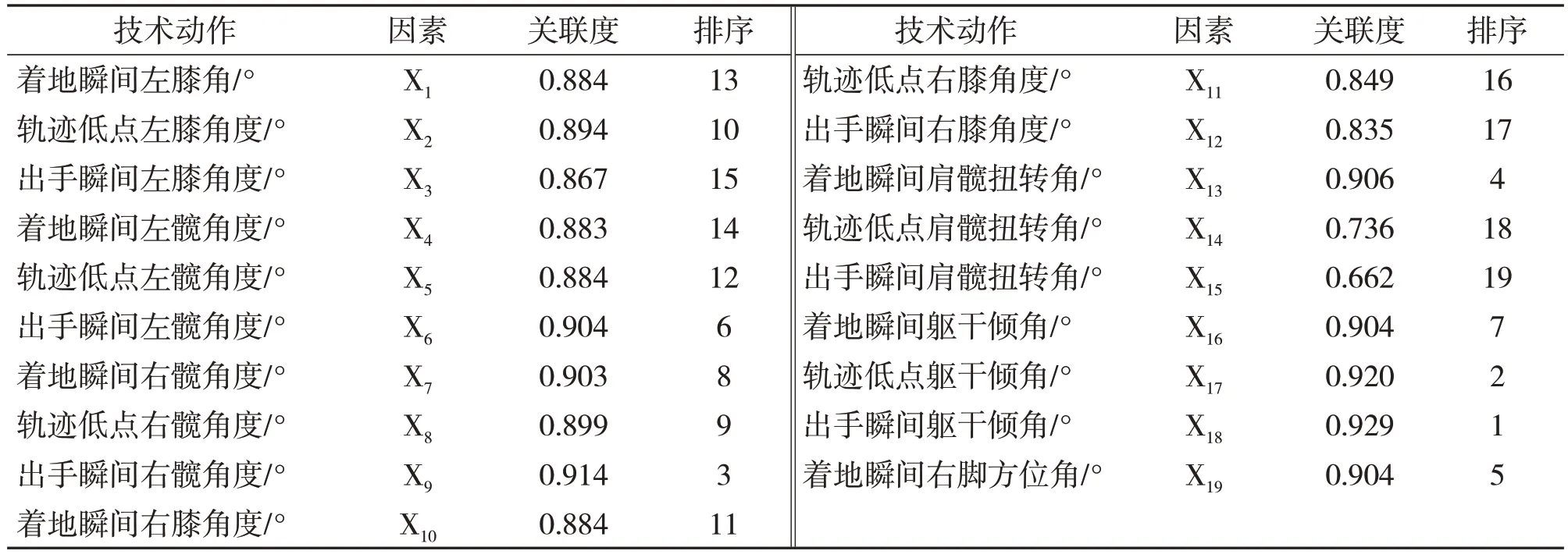

該文從女子鏈球最后用力技術中,選取下表19 個參數來研究影響投擲成績的主次要因素,19 個具體數據見表3,設參考數列X0(m)為投擲成績,比較數列為:著地瞬間左膝角度X1、軌跡低點左膝角度X2、出手瞬間左膝角度X3、著地瞬間左髖角度X4、軌跡低點左髖角度X5、出手瞬間左髖角度X6、著地瞬間右髖角度X7、軌跡低點右髖角度X8、出手瞬間右髖角度X9、著地瞬間右膝角度X10、軌跡低點右膝角度X11、出手瞬間右膝角度X12、著地瞬間肩髖扭轉角X13、軌跡低點肩髖扭轉角X14、出手瞬間肩髖扭轉角X15、著地瞬間軀干傾角X16、軌跡低點軀干傾角X17、出手瞬間軀干傾角X18、著地瞬間右腳方位角X19。用上述方法結合表1數據求得關聯系數(見表4)、關聯度及其排序(見表5)。

表3 王崢9次最后用力技術動作數據

表4 投擲成績影響因素關聯系數

表5 投擲成績影響因素關聯度及排序

3 分析與討論

3.1 軀干傾角對投擲成績影響的關聯分析

根據關聯度分析的結果證明,在最后用力階段身體軀干的動作表現與投擲成績的關系最為密切。本次研究的21個技術指標中,對投擲成績影響最大的是出手瞬間軀干傾角,它直接影響到鏈球的出手高度。根據前人利用物體斜拋公式對鏈球投擲成績的研究,出手速度與投擲成績呈正相關[4]。因此,在此時軀干適當后傾用力,以求增加器械的出手速度,是比較合理的技術,但是若軀干過度后仰,一味追求出手速度而犧牲了出手的高度,也會極大地影響出手角度,最終必定導致投擲成績不理想。

軌跡低點時軀干傾角是出手速度的重要影響因素,根據速度公式v=s/t,對器械的加速效果由時間、運行軌跡等要素構成[5],在最后用力階段,單位時間內器械的運行軌跡越長,說明器械的運行速度越快,這就要求運動員在單位時間內,盡可能地保證一個較大的旋轉半徑,以此來增加器械的運行弧長。運動員的臂展與器械長度對旋轉半徑的影響是一個定量,那么如果軀干后傾角度較大,將直接縮短器械的旋轉半徑,從而影響器械運行速度,最后影響投擲成績。

3.2 著地瞬間肩髖扭轉角對投擲成績影響的關聯分析

右腳著地瞬間是最后用力階段的開始,此時運動員的下肢動作充分超越上肢和器械,肩軸與髖軸達到最大扭轉,形成的扭轉動能是器械最后加速直至出手的“能量儲備”。肩髖扭轉角定義為肩軸與髖軸在地面投影形成的夾角[6],肩髖扭轉程度是肩軸與髖軸兩個要素同時決定的。一個理想的肩髖扭轉效果,是最后用力階段運動員對器械加速用力的必要基石,將直接影響到鏈球的出手速度,最終影響成績。

3.3 著地瞬間右腳方位角對投擲成績影響的關聯分析

右腳著地瞬間,其著地位置對整個最后用力技術的發揮起著關鍵作用,首先,著地位置直接影響了髖軸與肩軸的扭轉效果,也就是上述肩髖扭轉角的動能儲備,合適的著地位置對最后用力階段的器械加速起到積極的作用。其次,右腳著地位置間接影響了器械最后的出手時機,若右腳盡早地著地,雖然能夠快速進入雙支撐階段加速用力,但當完成一系列最后用力動作時,由于右腳著地位置偏后,此時器械可能并未運行至出手角度,未達到適宜的出手時機,這時上肢繼續旋轉用力,就有可能在出手瞬間導致軀干過度后傾,最終影響了出手高度,影響投擲成績。

4 結語

通過灰色關聯分析發現,最后用力階段各運動學指標參數中,出手瞬間軀干傾角、軌跡低點軀干傾角與王崢投擲成績的關系最為緊密;其次,出手瞬間右髖角度、著地瞬間肩髖扭轉角、著地瞬間右腳方位角,這三個指標對成績的影響也起到了較為重要的作用;最后,用力開始階段,為保證髖軸對肩軸的充分超越,形成良好的肩髖扭轉效果,為最后的加速用力提供充足的動能儲備,需加強運動員對器械的控制能力,避免用力過程中重心過高所導致的軀干后仰情況的出現,出手瞬間優化出手時機,形成合理的出手角度與出手高度。