城市濱水自行車道建設發展策略研究

——以佛山市禪城區為例

伍諶煜

佛山市城市規劃設計研究院 廣東 佛山 528000

自行車交通出行靈活、準時性高,在我國具有良好的發展基礎,是城市綜合交通體系中不可缺少的重要組成部分[1]。而濱水自行車道作為濱水綠道的重要組成部分,承擔了交通、游憩等多種功能;同時,其本身也屬于濱水沿線整體性景觀的重要組成部分。本文對佛山市禪城區濱水沿線自行車道的建設、使用狀況及周邊環境進行了分析調查,旨在以濱水自行車系統建設為支點,撬動濱水地區的活力和魅力,將游憩健身目的地變為城市重要公共地區,再成為觸發創新創意的場所,實現“改變城市形態,完善城市功能,提升城市品質”,推動禪城區融入粵港澳大灣區和廣佛都市圈核心區,提升對人才等要素的吸引力。

1 禪城區濱水自行車道現狀情況

1.1 禪城區水系資源本底

禪城區地處珠江三角洲腹地,防洪潮聯圍合特征明顯,河道水系發達,主要包括東平水道、順德水道、吉利涌、佛山水道及佛山涌。從高德地圖測距可知,目前禪城區河道總長度約90km。

水系和濱水地區是禪城區土地資源緊張背景下的重要既有空間資源,具有生態性和稀缺性等特征。

1.2 禪城區濱水自行車道現狀貫通情況

根據實地調研,禪城區目前可貫通的濱水自行車道長度約60km。其中,連貫性較好的區段主要有石灣鎮街道的東平大橋-半月島公園段、祖廟街道的怡海公園-佛平路口段、張槎街道的王借崗公園-智慧公園段、南莊鎮的南莊二橋東側-西樵大橋北側段。

貫通性較差的的濱水自行車道長度約30km。主要原因為被村莊、廠房、倉儲、港口碼頭或城市道路侵占。

1.3 禪城區濱河堤路現狀橫斷面情況

根據調研,禪城區濱河堤路現狀主要有三種橫斷面形式。

第一種:緩坡駁岸堤路

迎水坡側有灘涂或直接臨水;背水坡側為城市道路或開發用地,堤頂路高程與堤圍內高程差距較大。可在堤頂路及迎水坡側灘涂設置自行車道。

第二種:垂直駁岸堤路

堤路與城市道路結合或直接承擔城市道路功能。可在垂直駁岸設置自行車道。

第三種:混合駁岸堤路

迎水坡側為垂直駁岸,且同時存在堤圍;堤頂路高程與堤圍內高程差距較少,堤身一般較窄。可在堤頂路及垂直駁岸設置自行車道。

1.4 禪城區共享單車運營情況

2021年底,禪城區共有共享單車約4萬輛,并按計劃將劃設6000個單車停放點[2]。2022年,禪城區對區內的共享車輛企業重新招標,選定了哈啰、美團兩家共享單車運營企業,共享單車配額總計3萬輛,其中哈啰1.4萬輛、美團1.6萬輛[3]。

2 禪城區濱水自行車道現狀問題

2.1 自行車道建設情況不均衡

部分路段存在自行車道不連貫、基礎設施及過街設施較差、沿線景觀環境較差、人車混行、工廠村民等生產生活活動破壞沿線景觀等情況。

2.2 缺乏自行車過江通道

除季華大橋外,其他大部分地區均缺乏自行車過江通道。特別是與桂城銜接地段(佛山水道、佛山涌),兩岸聯系度較低,因豎向影響,上橋、過江方式普遍相對麻煩。

2.3 濱水自行車道沿線景觀較為單一

河道沿線騎行視野較開闊,但由于水利、防洪的要求,濱水自行車道沿線缺乏灌木、景觀小品及配套設施,出行環境一般。沿線游憩點主要為濱江公園、較大規模的灘涂地等,游樂內容相對單一。

3 其他城市案例借鑒

3.1 臺北市——環臺北河濱自行道

臺北市自1997年開始興建河濱公園自行車道,于2011年完成環繞臺北河濱,包括淡水河、基隆河及新店溪等三大系統,南起景美、東自內湖,沿著河岸二側向下游延伸至關渡濕地,長達112km,串聯起全市28座河濱公園[4]。

臺北市基于河堤和高灘地建設環城自行車專用道,這與禪城區地理本底特征非常相似。

(1)建設思路

以自行車道整合破碎綠地空間,重建臺北市特色城市空間體系;為城市提供休閑娛樂場所;以自行車出行補充城市交通聯系。

(2)實施路徑

加強政府部門間及與民間團隊的跨域合作;建立統一的自行車道規劃與標準。采用定期舉辦騎乘活動、發放旅游折頁等多元推廣手段,使自行車與設施環境更廣泛地得到大眾認知和使用[5]。

(3)經驗啟示

構建完整騎行空間,自行車道本身作為完整的休閑運動空間,以連續的自行車道空間整合破碎的綠地空間,加強騎行空間完整性。

同步推進市內自行車道建設,臺北市區內部的自行車道網絡未與環形河濱自行車道進行同步建設,導致效益未最大化。禪城區應同步推進市區內部自行車道網絡的建設。

公私合作,多部門協調,結合共享單車發展契機,采用公私合作的方式,減輕政府負擔,強化運營管理的可持續性。

3.2 深圳市——自行車交通系統

深圳市于2011年納入全國第二批“城市步行和自行車交通示范項目”城市。自行車交通在深圳市綜合交通體系中的發展定位是:綜合交通體系的重要組成部分,與其他交通方式同等重要,主要承擔日常短途出行、接駁公共交通和休閑健身功能[6]。

(1)發展現狀

伴隨著城市的快速發展及共享單車的普及,深圳市自行車交通經歷了主導、衰落、回升三個階段。

截止2022年底,深圳市自行車交通分擔率達8%以上,自行車道里程約1440km,約占道路里程的11.2%。深圳市形成了以路側自行車停放區為主的自行車停放設施供給模式。已經施劃17285個自行車停放區[7]。

自行車交通已成為深圳市人民日常出行的普遍選擇之一。

(2)發展戰略

通過完善自行車路權保障、大幅自行車停放設施供給、提升自行車車騎行及停放安全性、引導自行車種類及服務多元化、實施積極自行車交通發展政策等多種方式,構建“安全、連續、便捷、舒適”的高品質自行車交通系統。

(3)經驗啟示

完善自行車道功能分級,打造自行車道網絡體系,區分自行車道承載的主要功能,將自行車道分級,因地制宜制定自行車道設計準則。根據自行車道網絡劃分騎行單元,根據不同騎行單元的主要用地性質,劃分不同的騎行單元主題,打造自行車道網絡體系。

(4)增加停車配建

目前,禪城區堤路沿線少有配置自行車停放點,造成使用不便。應在濱水自行車道相關節點處設置自行車停車場,同時,在有條件的部分路段開辟路側自行車停車位。

4 禪城區濱水自行車道優化建設對策

基于禪城區發達的城市水系網絡和濱水公共開敞空間,在城市綠道的基礎上,構筑以城市外江河道為骨架、內河涌為補充的,以運動休閑為主、兼顧交通功能的濱水自行車綠道網絡體系。通過自行車道網絡,展示禪城區濱水空間特色、滿足市民日益增長的休閑、運動健身、綠色出行的需要。

4.1 構建三級自行車道網絡體系

以禪城區水系資源本底為基礎,構建“城市休閑道-城市連通道-組團游憩道”三級濱水自行車道網絡體系。

(1)城市休閑道

沿外江河道建設城市休閑道,寬度2.5m-3.5m。整合城鎮發展各階段的核心地區和破碎的綠地空間,重建特色城市空間體系,恢復河濱空間的可達性與活力,帶動城市組團的連接與流通。同步開展規模化的河濱公園建設,促進城市連續綠廊的構成。

(2)城市連通道

沿內河涌建設城市連通道,寬度2m-2.5m。加強城區內部資源和濱河資源的整合,建立網絡化的騎行組團,打造“1小時騎行圈”。

(3)組團游憩道

騎行組團內部依據自身條件和特色而建設的自行車道,呈現自由形態,是組團內居民每天開展游憩的主要場所,寬度≥1.5m。

4.2 構建騎行組團

城市連通道與城市休閑道圍合而成的相對獨立的區域,基于不同的城鎮發展功能構筑不同功能主題。組團內部可滿足市民日常騎行游憩需要。

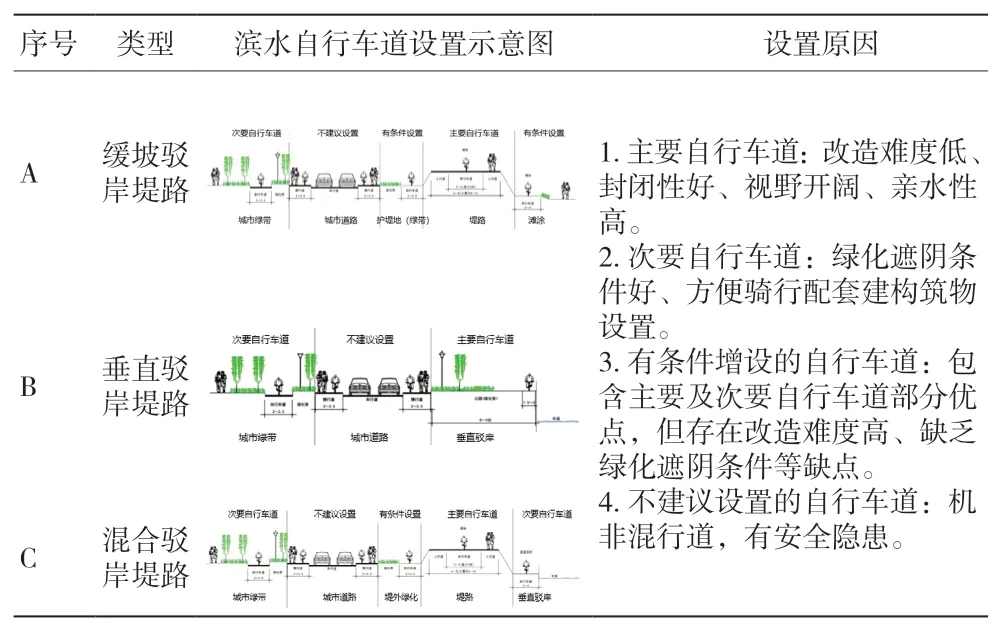

4.3 完善濱水自行車道橫斷面設計

在已有堤路基礎上,結合濱水城市道路建設,完善濱水自行車道橫斷面設計。具體詳見表1。

表1 禪城區濱水自行車道設置建議一覽表

(1)在堤頂路或垂直駁岸設置自行車道,作為非汛期時主要自行車道。(2)在背水坡城市道路遠離堤路一側設置次要自行車道。沿線種植樹木,完善遮陰、綠化條件;設置座椅、驛站、自動售賣點等配套設施,方便休息。(3)有條件的可在緊鄰堤路兩側坡道下方增設自行車道。(4)不建議設置機非混行的濱水自行車道。(5)根據《中華人民共和國河道管理條例》,明確在防汛搶險期間,無關人員和車輛不得上堤[8],因此,借用堤頂路或防汛搶險通道設置的自行車騎行道路在防汛搶險期間應配合水務部門及三防部門的相關工作。

4.4 完善自行車過江通道設計

(1)與城市道路橋梁合設自行車過江通道

多段式坡道自行車道,對現狀橋梁進行改造,設置自行車專用道及自行車下橋多段式坡道,提供更為良好的自行車過江條件。季華大橋已采用該種方式。

持續緩坡自行車道,與規劃待建的橋梁結合設置緩坡,同時可與多段式坡道合設,設置自行車專用過江通道。

(2)在通航河道上設置自行車專用過江通道

東平水道、順德水道、吉利涌的水面寬闊,屬于通航河道。在通航河道上設置自行車專用過江通道需要滿足通航凈空要求。同時,需要較大的提升段,起坡空間可與公園、生態綠地等公共開敞空間結合設置,形成良好的景觀效果。

(3)在非通航河道上設置自行車專用過江通道

佛山水道、佛山涌屬于非通航河道,水面寬度在20-70m,沿線是城市主要建成區,適合增設自行車專用過江通道。

4.5 完善濱水自行車道配套設計

(1)自行車道鋪面設計

目前,禪城區部分自行車道仍未設置專用鋪面標識。結合禪城區已完成的部分自行車道鋪面,建議禪城區濱水自行車道鋪面整體以綠色為底,生態良好地區可采用灰色等素雅顏色。推薦材料包括瀝青、混凝土、面磚等。

(2)自行車道標識設計

2010年,廣東省頒布了“珠三角綠道網標識系統”。禪城區河道兩岸道路均已納入珠三角綠道網,建議結合綠道標識設置濱水自行車道標識系統。

(3)自行車道驛站建設

構建三級自行車驛站體系,建議禪城區根據三級濱水自行車道體系,同步構建三級驛站體系。

一級驛站為區域級服務中心,布置間距為20km,可與游客服務中心合設。提供游客綜合服務。

二級驛站為組團級的服務中心,布置間距6-10km,內含零售商業。

三級驛站為自行車道服務點位,布置間距2-3.5km,可提供簡便的遮陽避雨設施與座椅等。

驛站建筑風格設計,驛站可新建或利用現有建筑改建,建議建筑材料以木、石、竹、鋼等為主要材料,建筑風格以現代嶺南特色為主要設計風格,既體現現代主義、又體現嶺南風格,既有驛站功能,又具觀賞特色。驛站設計應與周邊環境相協調,體現建筑風格的差異化。

4.6 對外宣傳和活動策劃

(1)互聯網+濱水自行車

制作禪城區濱水自行車專用APP與小程序,介紹和宣傳騎行線路和游憩點、進行自行車活動策劃、騎友分享和反饋。與共享單車企業合作,完善濱水自行車系統的服務供應,定期發布騎行指南。

(2)自行車活動策劃

包括舉辦禪城區環河道自行車比賽、花式自行車騎行競賽等,吸引公眾參觀。

(3)創意延伸

舉辦自行車元素藝術展等,打造自行車藝術空間。促使自行車交通模式與文化創意相結合,提升禪城區文化競爭力。

5 結語

在灣區競合發展背景下,濱水自行車道系統是展示禪城特色和提升競爭力的重要舉措。通過濱水自行車道系統建設可實現城市形態的改變,進而帶動濱水地區的功能完善和品質提升。

本文分析研究了禪城區濱水自行車道現狀情況及問題,對濱水自行車道與禪城區水系本底特征的結合及發展完善進行了初步探索,并提出了禪城區濱水自行車道優化建設對策。相關研究成果可為禪城區及其他城市提供參考。