橋梁健康監測系統發展應用趨勢研究

邢春超

(招商局重慶公路工程檢測中心有限公司,重慶 400067)

0 引言

現階段,我國經濟發展迅猛,配套交通基礎設施越來越健全,而橋梁作為占比最大的部分,在安全質量上應作為重點關注對象。部分橋梁在長時間運營階段,容易受外部環境影響,導致設計荷載無法滿足實際需求,進而對橋梁產生持續損傷。為解決此類問題,筆者提出運用橋梁健康監測系統,借助高精度傳感器實時反饋橋梁使用狀況。

1 工程概況

該文選取的研究對象為某城市的高速公路橋梁,該橋的作用在于解決城市交通問題,緩解市區交通壓力,促進城市周邊地區的經濟發展。橋梁全長1 270 m,主橋全長700 m,采用半漂浮體系,斜拉索設計成空間扇形索面,橋面全寬33 m。橋梁的主要設計指標表現:行車速度120 km/h;通航標準,Ⅲ級航道;地震荷載為基本烈度Ⅳ度;橋面縱坡2.6%,在主跨中央設有豎曲線。

為了更好地實現橋梁健康狀態的監測,掌握橋梁的空間變形狀況和應力分布情況,筆者提出運用MC 軟件程序,對主橋部分打造空間有限元模型,實現橋梁的力學仿真分析。該程序本身具有極為豐富的有限元庫,可以實現從靜態到動態的多種高端分析,適用于橋梁結構的設計,也能進行混凝土結構設計的驗算。在建模時需要做好材料特性、溫度荷載、移動荷載的設置,確定邊界條件,通過對模型開展靜力分析,獲取結構響應的數據。并根據分析結果判斷橋梁受力特點,為后續的傳感器測點布設提供參考依據,有助于后續預警閾值的設置。

2 橋梁健康監測系統應用路徑

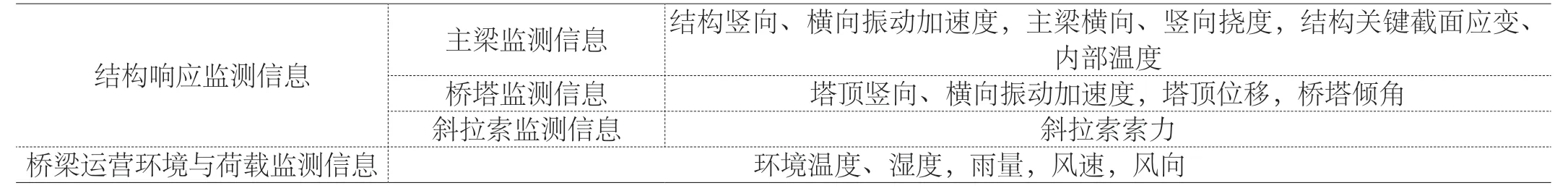

橋梁健康監測系統是指利用監控、評估橋梁結構情況,為橋梁在惡劣天氣、復雜交通條件下,或是橋梁運營異常時,發出預警信號,為橋梁的維護管理提供指導。其組成部分主要包括環境荷載監測、交通荷載監測以及橋梁結構響應。而監測內容則以表1 為主。

表1 橋梁結構健康監測信息

2.1 方案設計

橋梁健康監測系統的結構組成包括:傳感器系統,負責監測工作環境、荷載響應、交通荷載;數據收集與處理系統,負責數據傳輸、采集、存儲與通訊;損傷識別與預警系統,負責損傷位置程度判斷、建立三級預警機制;橋梁評估系統,負責橋梁技術狀態評估、橋梁承載能力評估。上述系統以及傳感器裝置的應用都要結合橋梁的有限元模型進行確定。但要注意,由于部分橋梁構建不適合放置傳感器,且出于經濟性角度,傳感器數量也應得到一定限制。為了保證傳感器的布置最優化,筆者將根據橋梁的結構特點,初步確定監測項目。

2.1.1 監測項目

監測項目包括:環境荷載監測,需采用動態地秤設備監測車速與車流量,利用風速儀測定風荷載,借助數顯溫度計監測橋梁溫度場的變化狀況,通過溫度傳感器分析溫度對橋梁狀態產生的影響;靜力監測,對于斜拉索索力,可結合振動法,對1/4 拉索實施在線監測。對于主梁應力,則可考慮對稱布置的方式,將應力測點布置在主梁斷面兩側,將振弦式應變計、光纖光柵傳感器搭配使用;動力特性監測,可利用加速傳感器檢查斜拉索的整體動力特性,將其布置在主梁截面兩側。

2.1.2 傳感器布置

不同位置的傳感器布置方案如下:主梁應變傳感器測點布置,需要考慮橋梁服役時產生的各類狀況,測點選擇在主跨跨中與1/4 跨處;溫濕度與風速傳感器測點布置,選擇在主跨跨中段面橋面放置1 臺溫度儀,在上游斜拉索位置分布4 個監測點;主梁撓度與橋塔位移測點布置,可結合GNSS 監測法(衛星導航系統),其中撓度測點放置在邊跨跨中,共計3 個測點。至于主塔位移測點則選擇南北主塔塔頂,共計2 個測點;振動測點布置,需借助平衡加速傳感器,監控橋梁情況,并在邊跨、主跨1/4 跨布置7 個測點;位移測點布置,應搭配液壓阻尼器約束主塔位移,結合拉線式位移計,在梁端制作布置8個測點;索力傳感器布置,在設置時需要充分考慮外界環境的影響,將索力傳感器安裝在斜拉索上[1]。

2.1.3 傳感云子系統

傳感云子系統本質上屬于一種結構健康監測云平臺,其主要任務在于收集、分析來自傳感器網絡的信息資料,并生成評價結果,完成橋梁異常狀態的報警,具備數據采集、信息展示、圖表繪制、安全預警、管理等功能。

2.2 數據處理

2.2.1 數據分析

橋梁結構的監測數據主要分為以下兩種:靜態數據,其特點在于數據量小,監測目的在于判斷不同受力狀況下的橋梁主體特性,若未發現異常數據,可直接記錄在數據庫。至于分析目標則表現為借助結構振幅與預警標準值的對比,判斷結構狀態;動態數據,需要結合特定設備、程序完成海量信息的監測,對數據庫、數據分析算法的要求較高,搭配傅立葉變換法,并利用評估模塊調用計算結果,將其作為主報警的輸入。

2.2.2 異常數據處理

通常來說,由于橋梁健康監測系統需要長時間處于惡劣環境下,容易因環境影響、內部電路損壞,造成傳感器故障。為了解決此類問題,需要做好橋梁監測系統的異常數據識別與處理。

首先要確定異常數據類別與特點,比如:單點異常數據,是指因傳感器不穩定引發的信息,其產生頻率超過監測數據的3%,特點在于數據量小,且數據數值與正常數據差異性較大;持續異常數據,是指因外部環境干擾、傳輸電纜摩擦引發的異常狀況,其特點在于大部分數據表現為異常,且監測數據無法第一時間恢復正常;缺失數據,其產生原因在于傳感器采集功能產生故障,在故障處理后,二次獲取的數據初始值與之前設置的不統一,導致后續采集的信息與故障發生前的數據表現一定誤差,且誤差無法自動修復[2]。

其次,要根據異常數據特點,開展針對性處理,通過對數據采取平滑作業,計算監測值與平滑值間的差值,利用消除粗差的方法,判斷異常數據。比如:格魯布斯法,是指用于判斷數據中的可疑值的取舍方法;Q 檢驗法,是指分析少量觀測次數提出的簡易判據;3σ法,又稱拉依達法,是指假設一組檢測數據只含有隨機誤差,之后對其進行計算處理獲取標準偏差,并根據一定概率確定區間,認為超過此區間的誤差,均不屬于隨機誤差,并對粗大誤差給予剔除。相較于上述兩種方法來說,拉依達法的計算更加簡潔,因此該文將以拉依達法作為研究對象。根據統計顯示,監測數值偏差大于3σ的概率不超過1%,通過計算得到平均值與標準差,對比極限差值與平均值,若偏值差高于3σ,將其判定為異常數據。

比如當監測傳感器數據的變化值表現如下式:

式中,xi——數據原始初值;di——傳感器數據變化值。之后計算數據變化均值與方差,公式如下:

2.3 預警設計

2.3.1 預警體系

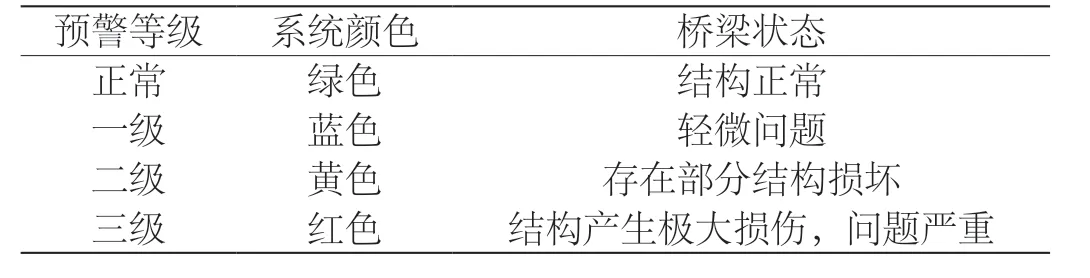

預警系統作為橋梁健康監測系統的一部分,可通過對監測數據的分析、處理,全面評估結構安全性,并在發現異常數據后第一時間發出預警。但要注意預警的準確性與時效性在一定程度上由預警閾值的設置效果決定,一旦預警閾值的設置不夠科學,很容易造成系統誤報與漏報。為解決此類問題,在打造預警系統的過程中需要滿足以下條件:保有適當的安全冗余度;實現預警系統的自動化運行;確保橋梁損傷被及時發現;預警系統要做到實時更新、隨時檢查。同時還要確定預警分級,如表2 所示。

表2 預警分級

2.3.2 設定預警閾值

該次工程中一級預警閾值需要基于2019 年度撓度測點統計結果,根據溫度荷載引發的最大撓度與汽車荷載引發的最大撓度之和,作為不同位置傳感器的藍色狀態預警值。二級預警閾值則要采用靜載試驗、模型計算值進行確定,該次工程取撓度最大值時測得的南塔塔頂位移作為二級預警閾值。三級預警閾值需根據規范要求的撓度極限進行確定。

3 橋梁健康監測系統發展應用趨勢分析

現階段,我國的橋梁健康監測系統在進行橋梁結構的評估方面,主要包括以下幾點,即承載效果、運營狀態以及耐久能力。在進行評估時,需要認識到承載能力與結構極限強度存在一定關聯,為了切實防止橋梁在使用時出現安全事故,需要提高相關設備的使用性能。至于營運狀態評估則與橋梁構件的日常荷載程度有關,主要判斷橋梁是否存在變形、裂縫等問題。在定期養護維修的基礎上,結合人員日常檢查結果,判斷橋梁的結構營運情況。而耐久能力則側重于評估橋梁的損傷以及問題的形成原因,重在對材料的物理特性進行分析,在完成結果評估后,利用數據傳輸系統,傳遞到各個部門。雖然該橋梁監測系統能夠準確找出橋梁的潛在安全隱患,但監測項目數量較少,且個別項目因規模較為龐大,對監管數據的管理要求較高,若數據存儲系統不夠完善與先進,必然會造成監測數據無法充分利用。且大多數橋梁狀態評估系統屬于單一監測系統,難以及時反映橋梁結構實際狀態,無法為后續的管理養護提供理論依據。

隨著我國信息技術、智能技術、數字化手段的高速發展,以傳感器、微電機系統為代表的監測方法普及度不斷提高,且監測系統的精確性、安全性也得到了大幅度提升,能夠更好地滿足日常管理要求。同時,結構振動分析理論的逐步成熟,也為橋梁健康監測工作提供了更加充實的技術支撐。未來的橋梁健康監測系統,勢必會圍繞“云、物、智、移”等核心技術,具體內容表現如下:

第一,大數據傳輸技術。除文件共享服務器的數據傳輸方法外,我國對于WEB 服務、消息中間件技術的應用也更加成熟,在互聯網傳輸協議不斷完善的情況下,越來越多的HTTP 協議、MQTT 協議被投入使用[3]。

第二,橋梁健康監測系統的使用需要以傳感器為基礎,該裝置可持續獲取橋梁使用信息。以往的關系型數據庫本身存在一定的局限性,數據只可利用二進制文件完成存儲。而在大數據背景下,人們更偏向于采用時間序列數據庫,不僅可變革數據的存儲方法,也能輔以文本數據庫等技術,提高數據的可靠性。

第三,云計算平臺。云計算可以理解為以互聯網為載體,通過網絡云將數據計算處理程序分解,利用多部服務器組成的系統,實現小程序的分析,并將結果返回給用戶。云計算涵蓋大量的虛擬化資源,具有規模化、虛擬化、通用性、高效性等特征。

第四,數據挖掘技術,為了提高數據的應用價值,可搭配機器學習、模式識別等方法,結合概率論、算法復雜度理論,形成系統性的知識體系,利用機器學習,模擬人類行為,提高對各類信息的解釋效率,保證信息價值的充分挖掘。以卷積神經網絡為例,將其運用在橋梁健康監測系統當中,可依照階層結構對輸入信息實施平移不變分類,更高效地完成圖像識別、物體識別、行為認知、姿態估計、神經風格遷移。

第五,人機交互與可視化技術,在交互界面,可以幫助更多的用戶獲取想要掌握的內容與功能,利用統計法與機器學習法,能夠準確預測分析結果,幫助管理人員明確數據結果的用途與意義。至于數據可視化技術則是通過計算機圖形學與圖像處理技術,將數據轉換為圖像或圖形,并在屏幕上顯示出來,之后進行交互處理的理論與技術。該技術能夠保證數據的全貌展示,強化內容理解,便于對話與探索,增強審視效果,也有利于異議的處理。

第六,安全報警與狀態推動技術。該技術的作用在于結合業主的差異性需求,分析人員的迫切訴求,利用多種渠道,保證報警推動的精準性與針對性,比如微信、微博、郵件等方式,可以將最新的橋梁狀況數據反饋至工作人員。根據上述分析可知,現階段我國的橋梁健康監測系統仍處于高速發展的階段,無論是系統功能還是硬件設備都存在優化空間,系統功能性、經濟性等方面的優勢愈發明顯,且在世界眾多大橋中都有所體現[4]。

4 結語

綜上所述,該文通過以某地方橋梁工程項目作為研究對象,闡述橋梁健康監測系統應用路徑,借助設置有限元模型,確定各類工況下的橋梁結構響應,通過布置大量傳感器獲取主梁應變、風速風向等監測信息,利用時域分析法完成數據分析,以此為后續的管理維護提供參考依據,保證橋梁安全,并推動監測系統的智能化、自動化發展,打造更全面的信息化管理體系。