肝臟上皮樣血管內皮瘤的MRI 診斷

——2023 年讀片窗(9)

王龍勝

1 病史摘要

患者,女性,35 歲,反復上腹部疼痛3 月。患者3 月前無明顯誘因下出現上腹部不適,可自行緩解,無眼黃尿黃,無畏寒發熱。肝超聲檢查提示肝左葉稍低回聲。病程中,患者飲食睡眠可,大小便正常,體質量未見明顯改變。既往無肝炎及肝硬化病史。體檢:體溫36.9℃、脈搏112 次/分、呼吸18 次/分、血壓106/69 mmHg。體檢:神清,精神可。皮膚鞏膜未見黃染,全身淺表淋巴結未及腫大。雙肺呼吸音清,未聞及明顯干濕性啰音。心率112 次/分,律齊,各瓣膜聽診區未聞及病理性雜音。腹平坦,未見胃腸型蠕動波,腹壁未見明顯靜脈曲張;腹軟,無壓痛及反跳痛,未觸及腹部包塊,Murphy 征(-)。雙下肢不腫,活動自如。生理反射存在,病理反射未引出。實驗室檢查:谷丙轉氨酶8 U/L,谷草轉氨酶17 U/L,總膽紅素9.2 μmol/L,直接膽紅素1.7 μmol/L,間接膽紅素7.5 μmol/L,總蛋白63.4 g/L,清蛋白40.8 g/L。C-反應蛋白<0.5 mg/L,白細胞計數14.82×109/L,紅細胞計數3.86×1012/L,血紅蛋白95 g/L,血小板計數282×109/L。

2 磁共振檢查所見

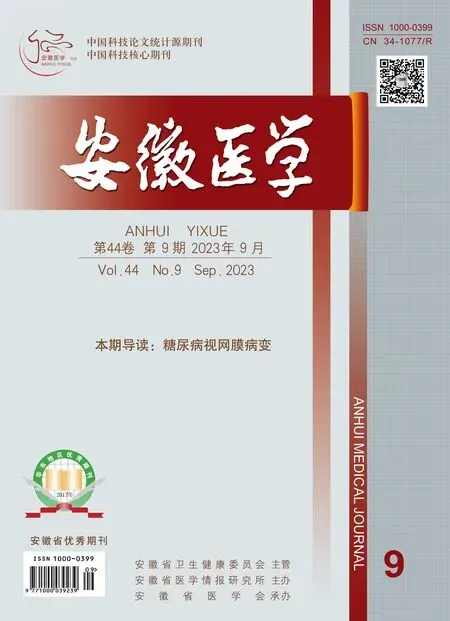

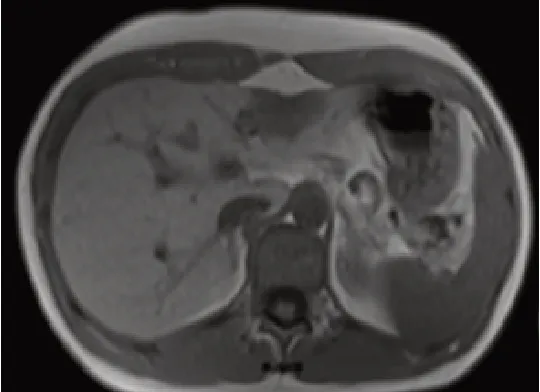

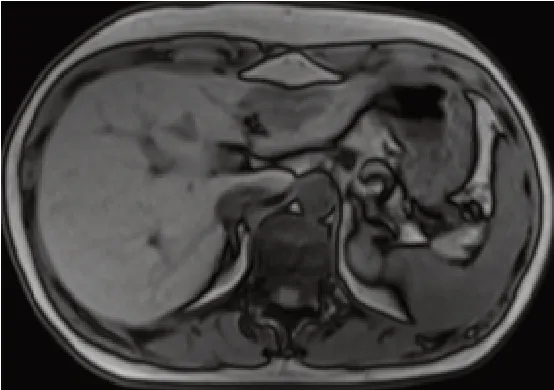

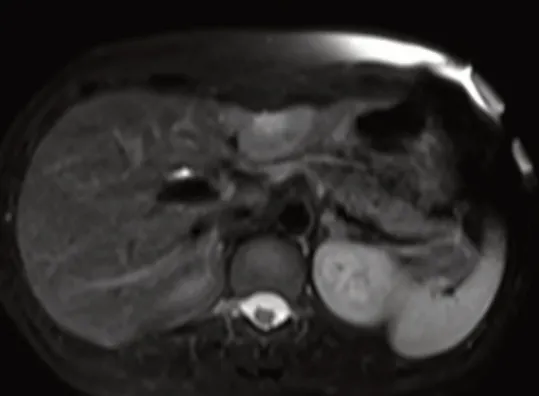

肝左葉S3 段見一類圓形異常混雜信號影,局部肝臟前緣包膜稍皺縮,T1WI 同相位呈稍低信號(圖1),T1WI 反相位病灶信號未見減低(圖2),T2WI 病灶大部分呈稍高信號,中央可見斑片狀高信號(圖3),病灶較大截面約38.1 mm×18.9 mm,邊界尚清晰,DWI 呈高信號(圖4),ADC 周邊呈低信號,中央呈高信號,測其ADC 值(1.1~2.5)×10-3(圖5),增強掃描病變動脈期強化不明顯(圖6),門靜脈期、靜脈期逐病變漸延遲中度強化(圖7-8)。

圖1 T1WI同相位

圖2 T1WI反相位

圖3 T2WI

圖4 DWI

圖5 ADC

圖6 增強動脈期

圖7 增強門靜脈期

圖8 增強靜脈期

3 手術所見及病理結果

術中探查見腹腔無粘連、腹水,肝臟左外葉輕度萎縮,質地稍韌,腫瘤位于肝左外葉,質硬,表面凹陷,大小約5 cm×4 cm×3 cm,其余肝臟質地正常;病理檢查(肝左外葉)緊距肝被膜下見一灰白色腫物5.0 cm×3.5 cm×1.5 cm,切面灰白灰黃質稍韌,未見確切脈管瘤栓;周圍肝組織小葉結構存在,肝細胞水腫伴淤膽,匯管區少量炎細胞浸潤;腫瘤位于肝臟被膜下,未突破被膜;肝臟斷端切緣未見腫瘤累及,鏡檢梭形細胞腫瘤,免疫組化結果:Ki-67(約10%+),Hepatocyte(-),CK7(-),CK19(-),Vimentin(+),CD31(+),CD34(+),CKpan(-),EMA(-),ERG(+),Fli-1(+),TFE3(弱+),S-100(-),SMA(-),Desmin(-),GPC3(-),病理診斷:符合肝臟上皮樣血管內皮瘤(epithelioid hemangio- endothelioma,EHE)。

4 討論

EHE 是血管源性低度惡性腫瘤,臨床較罕見,大多發生于軟組織,原發于肝臟者少見,極易誤診為其他原發或繼發肝臟腫瘤。其發病原因目前尚不清楚,可能與肝損傷、病毒性肝炎等有關。病理上腫瘤主要由上皮樣與樹枝狀細胞組成,腫瘤細胞多沿著門靜脈分支、血竇和終端小靜脈增殖,腫瘤基質構成主要是纖維,常有玻璃樣變區域。

臨床特點:本病好發于成年女性,該患者是35 歲女性;臨床表現缺乏特異性,大部分患者臨床無癥狀,是在體檢時偶然發現,部分患者出現無明顯誘因下納差、惡心、發作性嘔吐,上腹痛疼、腹脹不適、體重減輕,偶有發熱、黃疸癥狀,體檢肝脾腫大。實驗室檢查本病無特異性,可有ALP、GGT 增高。本例患者臨床出現反復上腹部疼痛3 月來醫院就診。

MRI 表現特點:缺乏特異性,MRI 主要表現:①病變數目及分布,可單發或多發,其病灶分布多位于肝臟周邊邊緣區域,病變局部肝包膜常有皺縮改變,即“包膜回縮征”,可能與腫瘤內部膠原纖維收縮牽拉有關,叢氏[1]報道6 例中2 例可見此征象,本例病變位于肝左葉S3 段邊緣呈單發病變,局部肝包膜有皺縮改變;②形態、邊界,病灶大多呈圓形或類圓形,邊界較清晰;③信號,T1WI 多呈低信號、中央區域可見更低信號;T2WI 多呈稍高或高信號伴邊緣低信號暈環,DWI 呈高信號,ADC 呈稍低信號,病變內因有凝固壞死、鈣化、出血,其內信號可欠均勻;④增強,強化方式多樣,主要表現動脈期病灶輕度不均強化或輕度環狀強化,門靜脈期及靜脈期可見造影劑填充呈現漸進延遲強化特點,周圍可有“暈狀”改變,部分靜脈期仍呈環狀輕度強化,呈現“靶征”改變;另外,有時可見病變邊緣的肝靜脈或門靜脈突然截斷與腫瘤共同形成“棒棒糖征”,唐氏[3]報道8例患者中5例可見此征象,這是肝臟上皮樣血管內皮瘤的較特征性表現,本例增強掃描病變動脈期強化不明顯,門靜脈期、靜脈期逐漸延遲中度強化,“棒棒糖征”不明顯。

鑒別診斷:①肝臟血管瘤,肝血管瘤增強掃描也表現為漸進延遲性強化特點與肝臟上皮樣血管內皮瘤表現相似,需要鑒別,前者T2WI 常呈明顯高信號即“燈泡征”,強化程度明顯與動脈血管相似,而后者因瘤內含有較多纖維組織T2WI 呈稍高信號,增強掃描常呈輕到中度漸進延遲強化特點。②原發性肝細胞癌,臨床多有肝炎病史,實驗室檢查多有AFP 升高,影像檢查常有肝硬化改變,增強掃描動脈期強化明顯,并迅速廓清,呈“快進快出”的強化特點,且容易侵犯鄰近的血管形成栓子,而肝上皮樣血管內皮瘤患者多無肝炎病史肝硬化及AFP 升高,增強掃描強化不明顯,常呈漸進延遲強化特點,且一般沒有門靜脈血栓。③肝臟轉移瘤,多發肝上皮樣血管內皮瘤需要和肝轉移瘤鑒別,后者常有原發腫瘤病史,轉移灶容易壞死呈“牛眼征”改變,無漸進性強化及“棒棒糖征”等強化特點。④膽管細胞癌,可表現為漸進式強化及肝包膜皺縮等征象,但膽管細胞癌一般伴有周邊膽管的擴張及糖類抗原199 的升高,這些都可以與肝上皮樣血管內皮瘤進行鑒別。

思考題

1.下列關于肝臟上皮樣血管內皮瘤的描述哪項不正確( )

A 好發于肝臟邊緣區域 B 起源于肝臟上皮細胞

C 低度惡性腫瘤 D 大多發生于軟組織,原發于肝臟者少見

2.簡述肝臟上皮樣血管內皮瘤的MRI表現特點。