秦史研究的新起點

秦的統一是中國歷史上的一個大事件。

隨著秦王嬴政公元前221年滅齊而一統七國,采“皇帝”號而行郡縣,第一個高度集權的“大一統”帝國建立起來。秦祚短暫,二世方立陳勝即“將數百之眾,轉而攻秦”,“山東豪杰遂并起而亡秦族”。劉邦入關遺“貨寶婦女”于項羽,蕭何悉取御府圖書,后借此踵秦立漢。

在漢太史令司馬遷《史記》的《秦本紀》《秦始皇本紀》中,對秦微、秦興、秦霸、秦盛到秦亡的過程均有記述。從歷史看,秦的始國與興起,與“襄公以兵送周平王”后“為諸侯,賜之以岐以西之地”的盟誓——“秦能攻逐戎,即有其地”的“空頭支票”有關。“奮進”的秦人借此在“混亂而失序”的東周時代,先入“春秋五霸”,后進“戰國七雄”,最后始皇一統,走出了一條從僻爾小邦到平一天下的“康莊大道”。秦的統一經驗和速亡教訓,從漢初至今,一直是歷代學者尤其是為政者研究的重點對象。

從考古發現看,馬車在中國的最早出現是在商代。據《史記》,秦人先“佐舜調訓鳥獸”得賜氏為“嬴”,后“去夏歸商,為湯御”,是最早掌握車馬駕馭能力的主要人群。在之后相當長時間里更一直作為秦人的“主要特長”,“造父善御,封之趙城。非子息馬,厥號秦嬴”。無論是陜西西安秦始皇陵出土的銅車馬和陶馬俑,還是甘肅禮縣發掘出的“豪華”無二的秦人葬車,都是秦“祖傳絕活”的實物見證。像機械化機動作戰能力長時間內都是現代戰爭獲勝的重要因素一樣,由很早就嫻熟掌握車馬駕馭能力的秦人完成最后的統一自有其歷史的必然。

從事養馬駕御,讓秦人的生活當然具有了明顯的流動性特征,造成秦人雖源于東方而盛于西地,后更“九都八遷”,與以定居農業為主地域內人群的生活自然也就有明顯區別,秦人對自身歷史的文字記述想來也就不會太早。

秦始設官記述自己的歷史,《秦本紀》載文公十三年“初有史以記事”。從歷史發展看,文公先是在三年走出隴西“以兵七百人東獵”,四年卜居營邑于汧渭之會,十年“初為鄜畤,用三牢”郊祭白帝,之后設史記事。設立史官,無疑應是秦人在東進求強過程中的一個重要措施。當然,《封禪書》載文公為鄜畤前曾征求過“史敦”的意見,那秦之有“史”就有可能較前引文獻略早。當然,也不排除“敦”后為史官,此處記事是用后來官職加以稱呼的情況。

司馬遷《史記》將秦列為“本紀”,給予很高地位,引起后世史家不滿。唐司馬貞認為“秦雖嬴政之祖,本西戎附庸之君,豈以諸侯之邦而與五帝、三王同稱本紀?斯必不可,可降為《秦系家》”。但如司馬遷《六國年表》所言,“戰國之權變亦有可頗采者,何必上古”,對秦的重視自有其理。司馬遷同樣注意到,因秦日甚促,很易“學者牽于所聞,見秦在帝位日淺,不察其終始,因舉而笑之,不敢道,此與以耳食無異,悲夫!”的情況。而秦人自己的歷史書寫又有明顯不足——“有《秦記》,又不載日月,其文略不具”,加之完成統一后“秦既得意,燒天下詩書,諸侯史記尤甚,為其有所刺譏也”,主動“燒”掉了作為“他者”的各國史官所記有秦史的列國史書,給距秦不遠司馬遷重構秦史帶來困難,更遑論后人。由于統一秦僅二世,后世更多的是不斷以秦為“反面教材”的褒貶文字,系統而專門對秦歷史的記述一直沒有能超過司馬遷。

專門化的秦史梳理,大體始于清末孫楷1904年從文獻中抽章擇字而出版的《秦會要》,遠晚于南宋徐天麟嘉定八年(1215年)《西漢會要》、寶慶二年(1226年)《東漢會要》。此后,僅有王蘧常在父命“秦結三代之局,其史乃自古無專著。汝能為之,明二千年建制所由,補十七史斷代之闕,亦盛業也”下從1926年開始“前后乃至三纂”而成的《秦史》。較其略晚,馬非百從1930年代開始收集秦史資料,先1945年出版《秦史綱要》,后繼續整理于1979年國慶前夕“全稿始初具規模”,1982年出版《秦集史》上下二冊,始成大觀,距子嬰出降已2189年。而二氏的秦史體例,幾乎都從傳世文獻而來,按傳統史書的形式進行整理,雖較《秦會要》續有發展,但因秦史文獻本身有限,這種方式的研究難以持續。

1963年西北大學陳直先生,在發表的開創性研究成果《秦始皇六大統一政策的考古資料》中指出:“秦代一切制度,創始于商鞅,總其成于始皇。當始皇并滅六國以后,百廢俱舉,由紛爭到統一,由龐雜到簡單,對于文字、權量、郡縣、貨幣、律令、官制各項,皆加以檢定。此六者不但史傳記載明確,且大部分可由出土的秦代古物得到印證。”于是,過去局限于有限傳世文獻而難以深入的秦史研究有了全新的方向。

隨著1949年新中國成立后秦漢考古學蓬勃發展中秦文物史跡的不斷發現,秦史在研究方法改變、研究資料不斷增加的情況下,新成果陸續涌現。1981年林劍鳴先生出版了與馬非百《秦集史》等體例明顯不同的《秦史稿》,在充分利用傳世文獻的同時,全面整理了已發表云夢秦簡、銀雀山漢簡、馬王堆三號漢墓帛書等出土文獻和一系列秦文物、遺跡和遺址資料,成為“第一部對秦人早期開發史、秦建國史以及秦統一、秦帝國成立的歷史進行全面總結的史學專著”。不過由于考古資料的發現和積累、考古資料的整理與發表都需要時間,因此《秦史稿》之后,雖有1986年何漢《秦史述評》、有秦始皇陵兵馬俑博物館組織的“秦史秦文化叢書”及《秦文化論叢》等的陸續出版,整體上秦史研究的成果多還是在秦漢史的大框架中展開,與不斷出版的漢史著作相比,論述更為深入的秦史著作明顯較少。

而與此同時,多年來有關秦考古的重要發現不斷涌現。在秦人核心所在的關隴地區,無論是秦故都所在的西縣,還是重回關中后的秦雍城、秦咸陽、秦櫟陽城、秦阿房宮等秦都,或咸陽原秦陵、秦東陵、秦始皇陵等秦陵的考古工作不斷取得重要成果。此外,與秦人統一步伐相應的,秦曾經到達地點的考古發現也層出不窮。如湖北云夢的秦墓秦簡、湘西里耶古城多達3.6萬余枚的秦簡牘文書,乃至西安相家巷等地出土的遠超400年歷史積淀漢封泥的2萬余枚秦封泥的發現,乃至岳麓秦簡、北大秦簡等流散秦簡的陸續發表,諸如碣石宮、瑯琊臺的考古發現,都給秦史源源不斷地提供著新的研究資料。

在這個過程中,歷史學家和更多的考古學家,如1999年徐萍芳《考古學上所見秦帝國的形成與統一》,2001年王學理、梁云《秦文化》,2001年趙化成《秦統一前后秦文化與列國文化的碰撞與融合》,2003年滕銘予《秦文化:從封國到帝國的考古學觀察》,2008年梁云《戰國時代的東西差別:考古學的視野》,2010年中國社會科學院考古研究所《中國考古學·秦漢卷》,2016年陳洪《秦文化之考古學研究》,2018年陳松長《秦代官制考論》等等,都基于考古資料對秦的發展作出重要探索。

不過正如學者指出的,秦統一時間太短,即使是從戰國紛爭到帝國一統,時間都甚短暫。而考古學能反映的東西往往又存在很多的不確定性和滯后性,不斷出現的考古新資料和新研究,雖的確可闡發秦人歷史,但由于考古對象是變化相對緩慢而滯后于現實政治“改朝換代”的物質文化,因此從考古資料所看出的往往都是“粗線條”的歷史“大勢”,“精確”或“精細”的,特別是放到秦這樣短時間內的考古資料,就不僅有限且有很大局限。如何充分分析傳世文獻,并將有限而相對“精細”的考古資料,與闡發歷史“大勢”的考古材料結合,就成為歷史學家和考古學家共同的努力方向。

西北大學地處秦人建功立業的陜西西安,一直以來都是秦史研究的主陣地。陳直先生開創性、系統化走出的將文獻資料與考古資料結合研究的新路,在其不斷推出巨大成果的影響下,被越來越多秦史及秦漢史研究者所采用。如在西北大學隨陳直先生學習與工作的林劍鳴先生所出版的《秦史稿》及《秦漢史》等著作,都是這一方法當然的重要實踐。

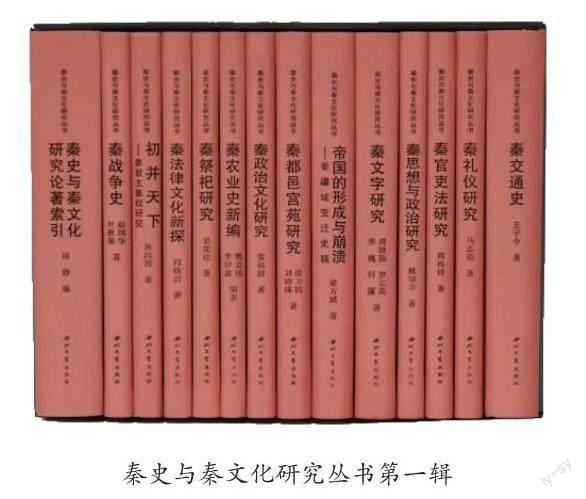

學脈相傳。由1977年在西北大學考古專業學習,后隨林劍鳴先生攻讀碩士學位,今西北大學史學部主任、著名歷史學家王子今先生2021年主編的“秦史與秦文化研究叢書”第一輯的出版,自然成為多年來最重要的秦史研究成果。該套叢書由陜西省人民政府參事室主持編撰,并“理所當然”地由西北大學出版社具體組織實施出版。

叢書第一輯由14部專著組成,包括《秦政治文化研究》(雷依群)、《初并天下——秦君主集權研究》(孫聞博)、《帝國的形成與崩潰——秦疆域變遷史稿》(梁萬斌)、《秦思想與政治研究》(臧知非)、《秦法律文化研究》(閆曉君)、《秦祭祀研究》(史黨社)、《秦禮儀研究》(馬志亮)、《秦戰爭史》(趙國華、葉秋菊)、《秦農業史新編》(樊志民、李伊波)、《秦都邑宮苑研究》(徐衛民、劉幼臻)、《秦文字研究》(周曉陸、羅志英、李巍、何薇)、《秦官吏法研究》(周海峰)、《秦交通史》(王子今)、《秦史與秦文化研究論著索引》(田靜)。

該叢書具有非常明顯的學術特點:

叢書不僅集合了相當長時間里我國秦史研究的最重要力量,如叢書作者王子今、雷依群、周曉陸、徐衛民、臧知非、趙國華、樊志民等學者,同時集中了一批年富力強且一直在秦史研究領域深耕不已的如閆曉君、史黨社、田靜等中年學者,還集中了一批年輕而充滿活力的如孫聞博、梁萬斌、馬志亮、周海峰、劉幼臻等學界新銳。這一老中青作者的“組合搭配”,既是王子今先生強大學術組織力的集中表現,也是王子今先生有意識開展學術綿延傳承的最新努力。

叢書所收各作者著作,幾乎都是作者們長期耕耘研究方向的新作。如主編王子今先生自于西北大學在林劍鳴先生指導下開展交通史研究出版《秦漢交通史稿》成一時佳作后,相關研究一直不輟。叢書中的《秦交通史》,無論內容編排、研究深度,還是全書體量,都遠超之前已有成果。我想,早已在秦漢史研究諸方向均取得卓越成果而著作等身的王子今先生,之所以選擇自己學術起點且續有心得的交通史方向“初心”的新“果”,而不是將自己其他方面的研究作品納入叢書,當是以此紀念林劍鳴先生的教導和自己學術起步的“青春”歲月。自然,積子今先生40多年之功出版的《秦交通史》,毫無疑問是目前為止最精到的該領域研究佳作。

又如,長期工作于秦始皇陵博物院的田靜女史,早在1993年就承擔了《秦史研究論著目錄》的整理編輯,并在1999年出版后又一直承擔秦史研究目錄的續編整理,“像苦行僧”一樣年復一年地細心收集、整理著層出不窮的秦史資料。

古人讀書,謂目錄學為治學津梁。張之洞《書目答問》講“讀書不知要領,勞而無功”,“泛濫無歸,終身無得;得門而入,事半功倍。”近年來,隨著電子檢索技術的日漸便利,學界對目錄學的重視程度日漸降低。但因各種原因,無論是知網還是讀秀等層出不窮的電子檢索系統,都存在著一定程度或較大程度的“遺漏”,有時甚至很多非常重要的成果也被“技術性排除”而難被檢索得到。因此在長期持續專注和積累基礎上,田靜女史出版的《秦史與秦文化研究論著索引》,不僅分類合理、取舍得當,且更在大量收錄了今后較長時間內也未見得會“上網”的公開期刊、內部書刊、學術輯刊、博物館館刊上的一系列論文和各論文集中的秦史研究成果后,其所擇資源的“豐富度”就遠超現有各目錄內容,當然而必然地應該是今后秦史研究的主要“門津”。

叢書出版的各年輕學者著作,多是在名師指導下完成。如《初并天下——秦君主集權研究》(孫聞博)、《帝國的形成與崩潰——秦疆域變遷史稿》(梁萬斌)、《秦官吏法研究》(周海峰)。這些成果,既充分發揮了傳世文獻和出土文獻及新考古資料相結合的方法論優勢,又都基于新資料的新人、新視角、新研究,其所取得的新成就自然相當地讓人驚喜。

如孫聞博《初并天下——秦君主集權研究》,以過去很少被人關注和開展研究的“秦‘初并天下的政治現實的確立為線索”,在“集權君主制”下開展了對秦統治政策、政治口號、名號和信物的探索,從歷史角度,自秦崛起“復興”過程中產生重大轉折意義的“商鞅變法”開始,到不斷東進最后“一天下”,對秦人特別是秦君的努力和曲折進行了系統“展示”,“揭示政治文化意涵,進而思考君主在軍事、政治活動中的角色及地位”,探索從周“分天下”到秦“并天下”的政治文化變革和發展。從宏觀上探索著“兩千年之制秦制也”中直接影響到今天的“秦制”形成過程和特點,大大加深了我們對秦統一政治軍事進程的判斷。當然,可略做補充的是,作者在書中專門設節分析的原為陳介琪舊藏、今存東京博物館的“皇帝信璽”封泥,其出土地過去并無可信依據,但從近獲資料看,其應出洛陽。若是,恰可成為作者指出其為皇帝“信物”后行用至外地的佐證。

古人云:“學如積薪,后來居上。”通過子今先生的精細組織,叢書不但系統化地推出了當前最新的秦史研究成果,更隆重推出了秦史研究新人,充分展示出多年以來秦史研究的巨大成就,為秦史“預流”,為秦史“導引”,這既是主編子今先生的成功,更將是秦史研究的新起點。

當然,萬事無全。叢書雖已包含多達14部著作,但如與王蘧常先生《秦史》目錄、林劍鳴先生《秦史稿》目錄、馬非百先生《秦集史》目錄,乃至更早的《秦會要》目錄進行比較的話,我們不難看出,還有很多有一定文獻和考古資料基礎的秦史研究方向,如職官、都邑、歷法、郡縣、輿服、音樂、外交、水利等方面的研究尚待開展。不過可喜的是,據說西北大學出版社目前已開始籌劃叢書的第二輯出版,那么想來很多我們想到和沒有想到的秦史與秦文化研究方向,應已在子今先生的統籌謀劃之中。

如果把“秦史與秦文化研究叢書”第一輯喻為由14棵“大樹”組成的秦史研究“新叢”的話,那已開始籌劃的第二輯和今后的更多輯,肯定會在子今先生的組織和西北大學出版社的努力下,日日新般擴展成秦史研究的皇皇巨林。

作者簡介:

劉瑞,中國社會科學院考古研究所研究員、教授,阿房宮與上林苑考古隊隊長。主持秦漢櫟陽城等考古工作。出版專著《秦封泥集存》(全2冊)、《秦封泥集釋》(全2冊),參與完成國家社科重大項目1項。

摘自《中國傳媒出版商報》