空隙尺寸對透水丁壩局部沖刷的影響研究

王榮華,余君睿

(1.平陸運河集團有限公司,廣西 南寧 530029;2.重慶交通大學,重慶 400074)

0 引言

丁壩是航道整治工程中最常見的建筑物,其能改變周圍水流的結構,擁有良好的束水沖沙、壅高上游水位及改善航道水流條件的作用。透水丁壩是實體丁壩的改良,但是其也存在被水流沖刷導致損壞的風險,與實體丁壩水毀類似,透水丁壩出現水毀的區域也常發生在壩頭位置。為了緩解航道整治建筑物出現水毀的現狀,維護航道整治建筑物的穩定性,找出透水丁壩對河床局部沖刷的影響以及透水特性對河床局部沖刷的規律很有必要。

本文將通過物理概化試驗的方式探尋不同空隙尺寸對透水丁壩附近河床局部沖刷的影響。

1 透水丁壩沖刷的研究現狀

從20世紀開始,黃河水利委員會在整治河道的實踐中得出結論:混凝土透水丁壩比傳統的實體丁壩在河道整治中的應用更加實用[1]。國內對透水丁壩的沖刷問題研究較晚,最早由馮紅春等[2]通過水槽試驗找到相同條件下透水丁壩沖刷深度要比實體丁壩小的原因,并通過量綱分析法推導出非淹沒透水丁壩壩頭最大沖刷深度與水深、流速、河寬、透水率、丁壩壩長以及泥沙中值粒徑之間的關系式,這是首次將透水率作為考慮因素加入到研究丁壩壩頭沖刷深度的問題中。周銀軍等[3]根據試驗及樁式丁壩的壅水性建立了關于計算透水丁壩沖刷坑深度的公式。Mioduszewski T等[4]測量了沖淤后河床的地形并把透水丁壩與實體丁壩的沖刷坑深度進行了比較,然后在此基礎上得出透水丁壩的沖刷深度小于實體丁壩。Nasrollahi[5]通過物理模型試驗得到了流速和時間對透水丁壩壩后沖刷坑最大深度發展的影響規律。高先剛等[6]同樣通過物理試驗手段得到了應用于寬淺型河流中計算透水丁壩壩頭沖刷坑深度的公式。周正平等[7]利用CCHE 2D軟件分析了不同流量下透水丁壩壩后淤積情況,發現壩后泥沙淤積長度、寬度以及面積在一定范圍內都會隨著流量的增大呈先增大后減小的走勢。

2 物理模型試驗設計

2.1 概化模型設計

本試驗是在國家內河航道工程技術研究中心航道工程試驗廳內,規格尺寸為30 m(長)×2 m(寬)×1 m(高)的長方形的玻璃水槽試驗系統中完成的。

通過對長江上游航道工程已修建的實體丁壩進行統計,決定采用1∶40的正挑丁壩作為模型丁壩。丁壩橫斷面為梯形斷面,壩頭為圓弧形壩頭,具體參數見表1。

表1 丁壩模型參數表

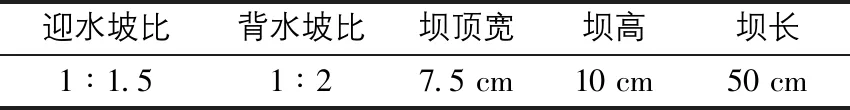

2.2 動床試驗方案

為了研究不同流量下透水丁壩壩頭附近河床的沖淤情況,流量分別采用Q=65 L/s、95 L/s和135 L/s三級流量,對應三種淹沒狀態水深H分別為11 cm、14 cm和17 cm。試驗工況見表2。

表2 試驗工況表

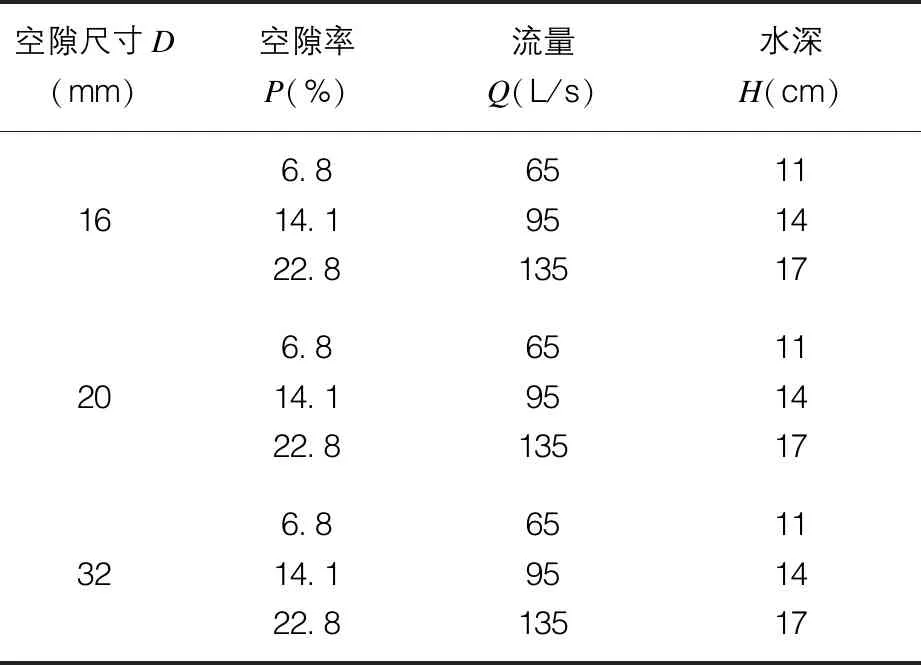

動床試驗擬在玻璃水槽中段布置8 m長的動床段,動床段位置從距離消能柵處13 m開始,根據長江上游相關實測資料可以得到最大沖刷坑深度一般為6 m,沖刷坑平均深度為4 m,由相似理論推導出,靠近丁壩的區域鋪模型沙厚度為0.22 m,其他動床區域鋪沙厚度為0.1 m。丁壩放置在距離動床段開始處1 m;動床段開始處到布設丁壩處鋪沙0.1 m,動床段尾部1.5 m處鋪沙0.1 m(見圖2、圖3)。

圖2 動床模型沙范圍示意圖(m)

圖3 丁壩布置示意圖

3 試驗結果分析

3.1 空隙尺寸對沖刷坑深度的影響

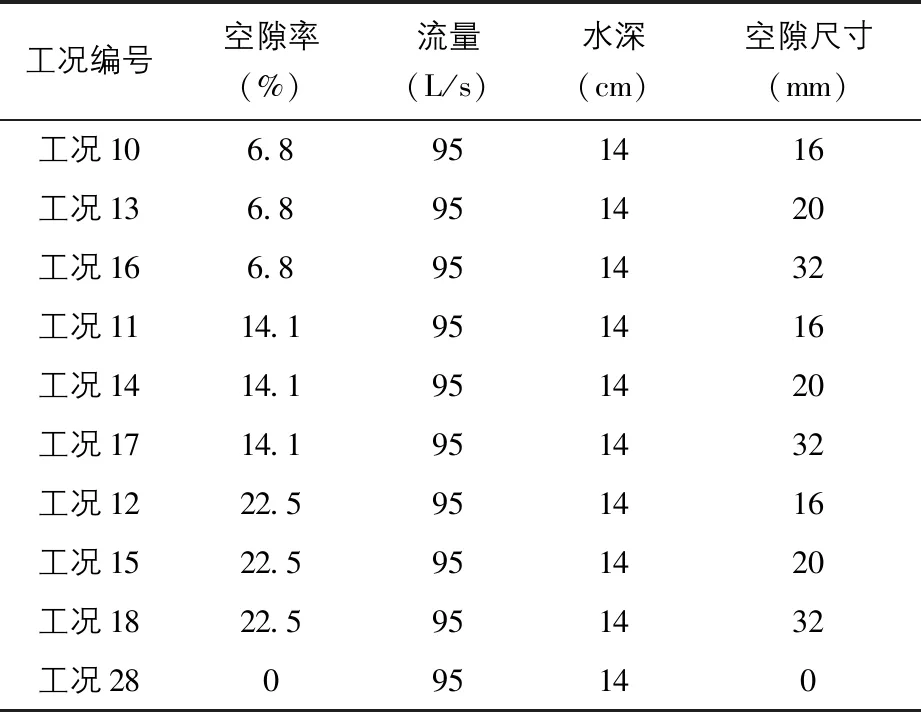

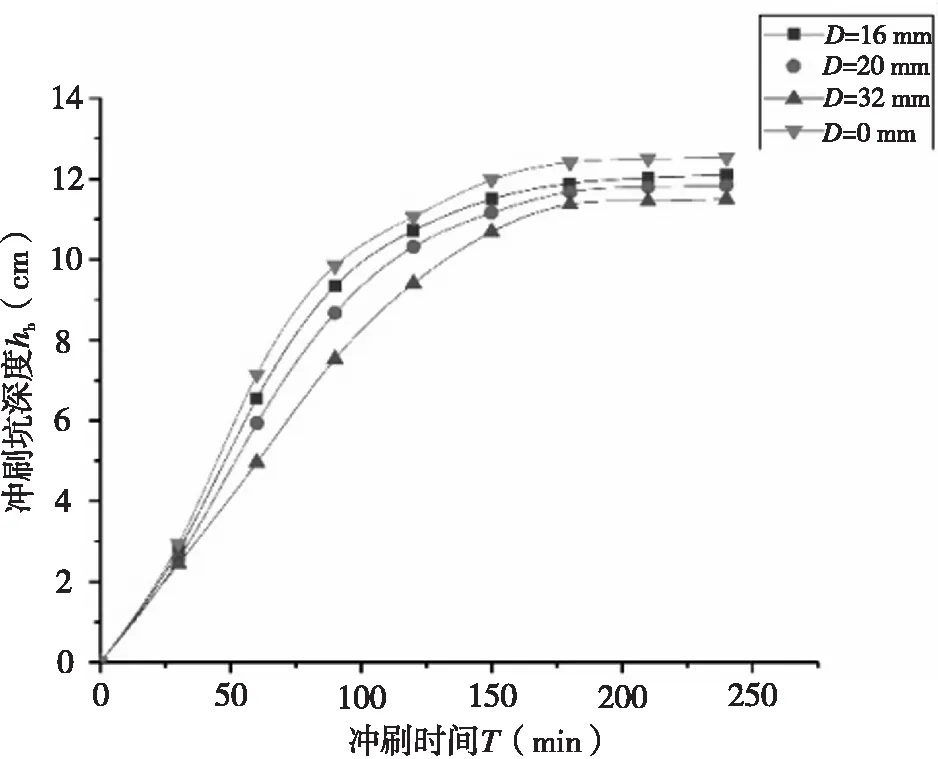

為研究透水丁壩壩頭區域沖刷坑深度與不同空隙尺寸之間的變化關系,分別控制透水丁壩的空隙率P=6.8%、P=14.1%、P=22.5%與流量Q=95 L/s并選取相對應的試驗工況,同時選取實體丁壩的工況來分析不同空隙尺寸對透水丁壩壩頭周圍河床面沖刷坑深度的影響,同時選取相同流量下實體丁壩的工況進行對比分析。具體見表3。

表3 試驗分析工況匯總表

繪制沖刷坑深度隨時間變化的曲線圖進行比較分析,見圖4。

(a)P=6.8%

通過圖4對比可知,在控制一定空隙率的情況下,3組試驗的沖刷坑深度的變化規律大致相似:試驗的初始階段,空隙尺寸越小,透水丁壩壩頭附近河床面沖刷坑的深度越深。隨著試驗的進行,沖刷坑深度與空隙尺寸呈負相關性,即透水丁壩空隙尺寸越大,透水丁壩壩頭附近區域所形成的沖刷坑深度越深,并且當空隙尺寸為D=32 mm時產生的沖刷坑深度明顯比其他兩個尺寸條件下所形成的沖刷坑深度淺。

分析具體原因為:透水丁壩自身的透水性會分流行進水流,而在其他條件相同的情況下,空隙尺寸的大小決定了主流區的水流流量與流速。在相同的來水流量和空隙率的情況下,空隙尺寸越大,就有越多的水流通過透水丁壩空隙流向下游,進而減少了主流區水流繞壩后對壩后區域水流的補充,主流區水流流速的減小和水流補充分流的減弱,會使沖刷坑深度隨著空隙尺寸的增大而有所減弱。

3.2 空隙尺寸對沖刷坑體積的影響

為研究透水丁壩壩頭區域沖刷坑體積與不同空隙尺寸之間的關系,分別控制透水丁壩的空隙率P=6.8%、P=14.1%、P=22.5%與流量Q=65 L/s并選取相對應工況,同時選取相同流量下實體丁壩的工況來分析不同空隙尺寸對透水丁壩壩頭周圍河床面沖刷坑體積的影響。具體工況見表4。

表4 試驗分析工況匯總表

繪制沖刷坑體積隨空隙尺寸變化的情況進行比較分析,見圖5。

(a)P=6.8%

由圖5可以得知,在相同的流量和相同的空隙率下,3組試驗的沖刷坑深度的變化規律基本類似:在試驗的初始階段,沖刷坑內的泥沙受到水流作用被上游來水裹挾沖向下游,在這一階段泥沙被沖刷走的速率非常快。在空隙尺寸最小的條件下,沖刷坑內泥沙最終被沖刷走的量最少,隨著透水丁壩空隙尺寸的不斷增加,越來越多的泥沙被沖向下游,當空隙尺寸增大到D=32 mm時,形成的沖刷坑的體積是3組工況里最小的。3組工況之間的沖刷坑變化量比較明顯,并且都小于同一流量條件下的實體丁壩,從這點來看,改變透水丁壩的空隙尺寸可以較為有效地降低水流對壩頭區域河床的沖刷。

分析這一現象的原因為:由于實體丁壩的不透水性,水流會在丁壩壩頭形成漩渦,且主流區的流速相較透水丁壩的條件下要更大一些,水流流態最復雜,所形成的沖刷坑體積也是最大的。但是當水流行進至透水丁壩時,由于其自身的透水性,一部分水流通過壩體間的空隙流向下游,在一定程度上減小了主流區的水流流速,當透水丁壩的空隙尺寸進一步增大,穿過壩體的水流流量也隨之增多,對主流區水流的分流效果也更顯著,進一步減少了主流區水流繞壩后和越壩水流對河床的沖刷。

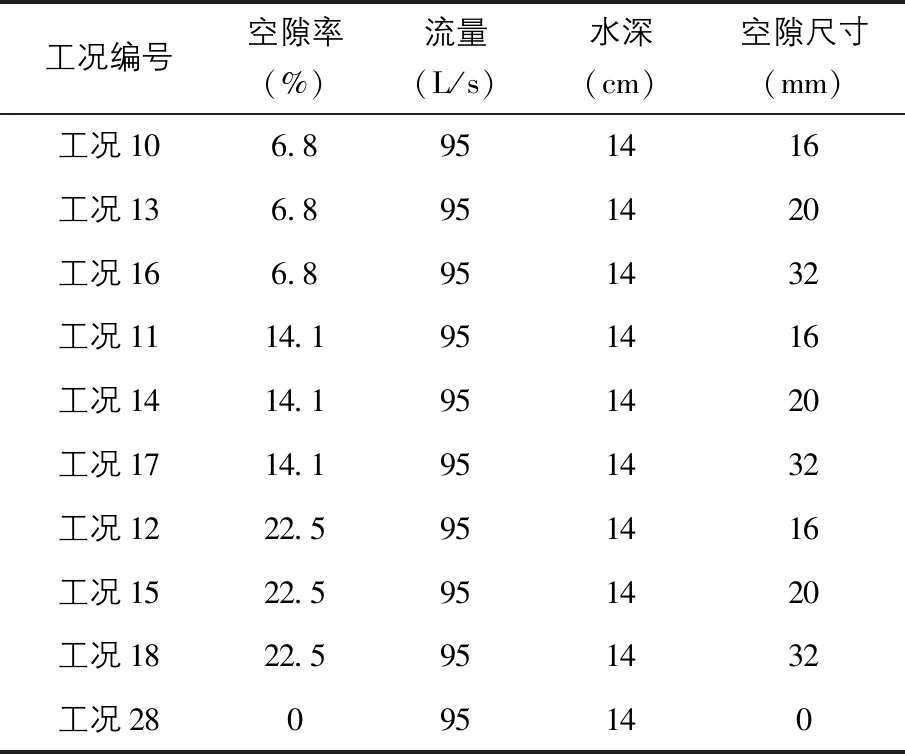

3.3 空隙尺寸對壩后淤積的影響

為研究透水丁壩壩后淤積效果與不同空隙尺寸之間的關系,現分別控制透水丁壩的空隙率P=6.8%、P=14.1%、P=22.5%與流量Q=95 L/s,并選取相對應工況來分析不同空隙尺寸對透水丁壩壩后泥沙淤積的影響,同時選取相同流量下的實體丁壩作為對比。具體工況見表5。

表5 試驗分析工況匯總表

3.3.1 空隙尺寸與橫向淤積寬度的關系

控制相同的流量與空隙率,將透水丁壩的空隙尺寸從D=0 mm逐步增加到D=32 mm,繪制橫向淤積寬度隨空隙尺寸變化的曲線來進行比較分析,見圖6。

(a)P=6.8%

通過圖6對比可知,在相同的流量與空隙率下,丁壩壩后泥沙橫向淤積寬度與空隙尺寸呈負相關性,但變化的數值較小。當空隙尺寸D=16 mm時,壩后橫向淤積寬度減小,進一步增加時,壩后泥沙的橫向淤積寬度以較小的斜率降低,直到空隙尺寸D=32 mm時達到最低。

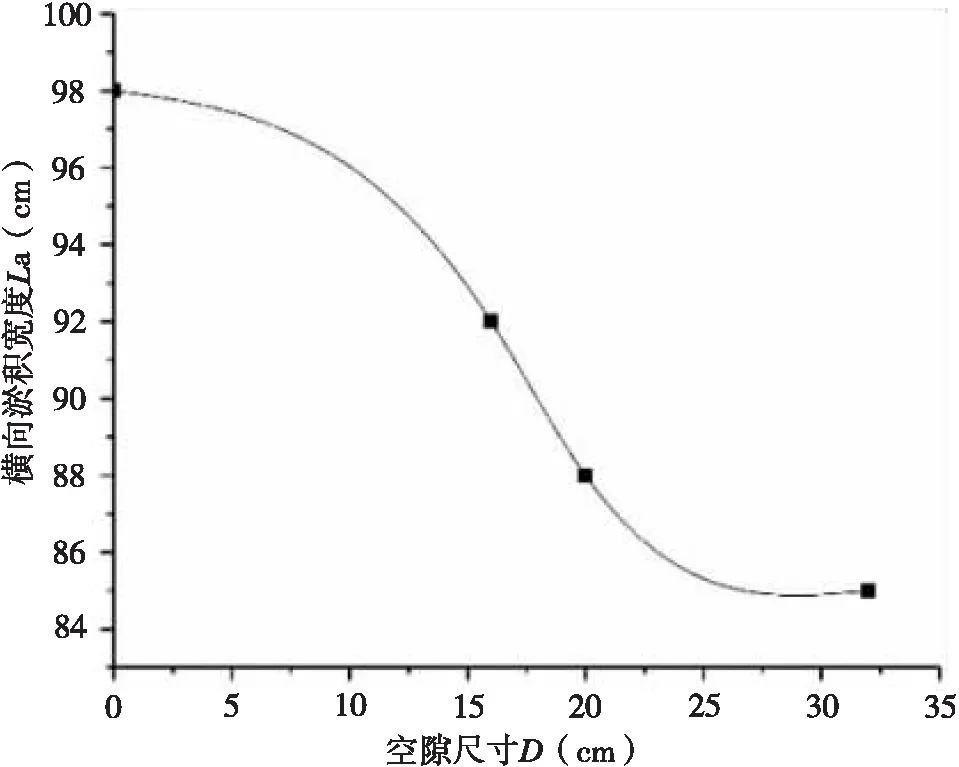

3.3.2 空隙尺寸與縱向淤積寬度的關系

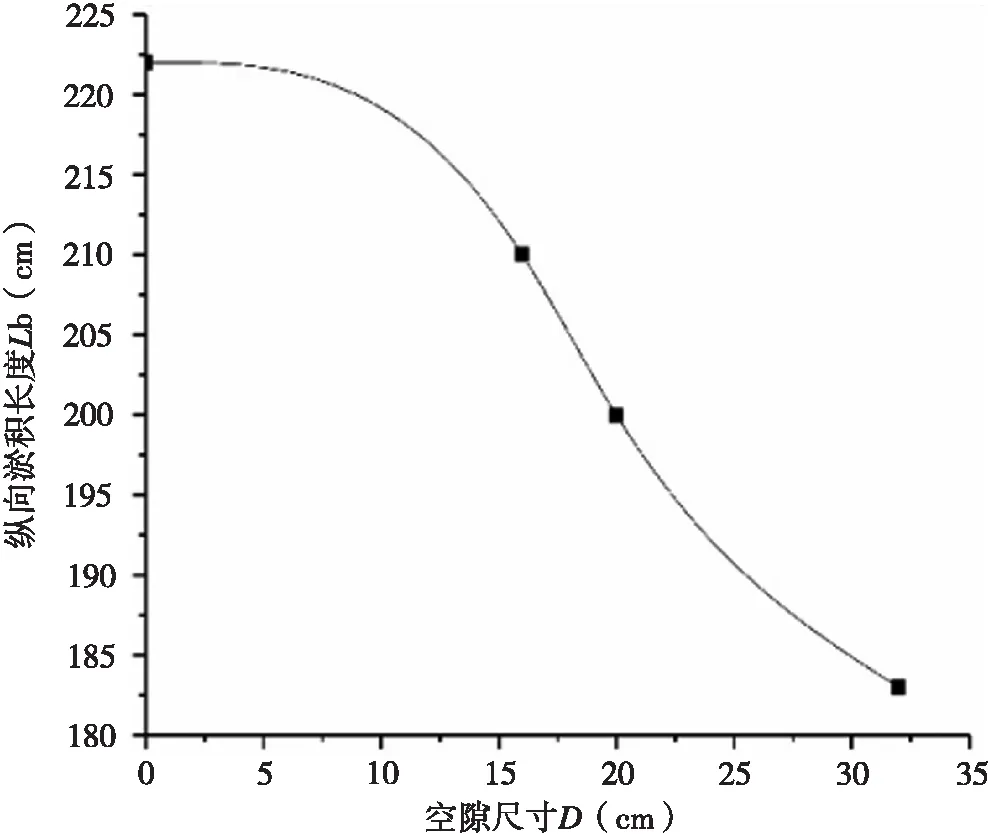

同理,控制相同的流量與空隙率,將透水丁壩的空隙尺寸D從0 mm逐步增加到32 mm,繪制壩后泥沙縱向淤積寬度隨空隙尺寸變化的曲線來進行比較分析,見圖7。

(a)P=6.8%

通過圖7對比可知,在相同的流量與空隙率下,壩后泥沙的縱向淤積長度與空隙尺寸呈負相關性。當丁壩透水時,空隙尺寸D=16 mm,此時壩后泥沙縱向淤積長度最長,隨著空隙尺寸開始增大,壩后泥沙縱向淤積長度逐漸減少;當D=32 mm時,壩后泥沙縱向淤積最短,均小于實體丁壩。

綜上所述,根據試驗現象分析產生的具體原因:實體丁壩時,水流的紊動最為劇烈,加大了壩頭和壩后的泥沙運動。在小空隙的情況下,有較大一部分水流在壩頭形成漩渦,水流流態紊亂,使泥沙運動劇烈,此時透水丁壩壩后泥沙淤積的寬度與長度較小,當空隙尺寸增大時,越來越多的水流穿過壩體,主流區水流流速相對減小,壩頭處水流紊動降低,壩后泥沙淤積的橫向寬度與縱向長度減小。

4 結語

本文采用控制變量法,運用物理概化模型試驗、數據處理、現象分析等手段,得到以下結論:

(1)透水丁壩壩后沖刷坑深度與體積隨空隙尺寸的增加而減小,實體丁壩時兩者皆為最大。

(2)透水丁壩壩后橫向淤積寬度與縱向淤積長度隨著空隙尺寸的增大而不斷減小。

綜上所述,改變透水丁壩的空隙尺寸能夠較好地改善水流對丁壩的沖刷,但應注意的是本文采用的水流條件是恒定流,而天然河流為非恒定流,需要進一步探討。