中國大豆進口貿易影響因素研究

——基于與中國大豆進口貿易排名前五國家的實證分析

潘文婷 周 博

(東北農業大學,黑龍江 哈爾濱 150030)

1 大豆市場及我國大豆貿易影響因素研究概況

大豆作為“五谷”之一的“菽”,從古至今都是我國重要的糧食作物。大豆因含有豐富的植物蛋白,被稱為“田中之肉”,除了能制成豆制品,還能加工成豆油、豆粕,其中豆粕是牲畜與家禽飼料的主要原料,可間接轉化成肉、蛋、奶等產品。近年來,隨著大豆產業加工鏈的延長,大豆的用途更加廣泛,可用于制造肥皂、潤滑油、油漆等工業產品,同時還是纖維塑料、醫藥等產業的重要原料。由此可見,大豆關系著國計民生,是我國不可或缺的糧食作物、油料和工業原料。

目前,我國大豆對外貿易依存度為83.7%,其中巴西、美國、阿根廷是我國進口大豆來源國進口量排名的前三位,這三個國家每年出口至中國的大豆占我國大豆進口總量的90%以上,總量超過8 500萬噸。此外,烏拉圭、俄羅斯、加拿大等國家也都處于我國大豆進口來源國排名的前列。

選擇從哪個國家進口大豆、貿易量是多少、進口趨勢如何,這些都受諸多因素影響,也會引發一系列的市場效應。因此,通過探討中國大豆進口貿易的影響因素從而研判未來中國大豆進口貿易的發展趨勢是十分必要的。目前已有很多學者對中國大豆貿易的影響因素展開探究。崔春曉、宣亞南(2007)發現中國大豆貿易的影響因素主要有國內供需的變化、大豆的價格、大豆的品質差異和相關政策,并基于以上因素對中國大豆產業振興提出相應對策[1]。高穎、田維明(2008)基于貿易雙方的經濟和人口規模、貿易距離、大豆價格、兩國匯率、貿易政策等方面對中國大豆進口的影響因素做出定量評價,得到了大豆進口數量與中國經濟規模呈同向增長關系、國內的大豆供給對進口有替代性的結論[2]。鄭雨彤(2018)通過實證分析得到人民幣實際有效匯率對中國大豆進口貿易存在影響[3]。曹姍姍(2018)認為出口國的高補貼大豆生產銷售政策是影響大豆貿易的主要因素,消費者、生產者、加工商對國外大豆過度依賴導致其利益遭受損害[4]。于晴(2020)基于貿易引力模型對影響中俄大豆國際貿易潛力的因素進行實證分析,對中俄大豆貿易潛力進行測算,發現兩國大豆貿易合作潛力巨大[5]。周楊、邵喜武(2020)通過協整分析、誤差修正模型等方法探討了大豆進口貿易行為、政策干預以及豆農種豆決策三者之間的關系及其影響,并對不同政策干預下的大豆進口貿易行為對豆農種豆決策的影響進行了比較[6]。許多學者還在中美貿易摩擦的背景下對中國大豆產業進口現狀進行了探討。陳姝睿(2021)發現中國GDP、國內消費者價格指數、匯率、中美大豆價格差對大豆進口有顯著正向影響,中美兩國的貿易距離、貿易摩擦、菜籽油進口量對中國大豆進口貿易有抑制作用[7]。張紅俠(2020)認為中美貿易摩擦推動了中俄農業貿易合作,大豆會成為兩國農業合作中的“新亮點”[8]。還有學者通過建立不同的模型得出中美貿易摩擦對中國大豆進口貿易造成的影響不大,反而相對提高了我國農民的種豆積極性[9-11]。

基于以上,發現已有眾多學者研究中國大豆貿易的影響因素,但有針對性地將近20年排行前五的中國大豆進口國作為數據樣本進行探討的比較少。本文通過對2001—2020年我國大豆進口貿易排名前五的國家,即巴西、美國、阿根廷、烏拉圭、俄羅斯的數據樣本進行定性與定量分析。在對該五國大豆產量、與我國貿易關系、政策制度進行概述分析的基礎上,通過構建貿易引力模型定量探究大豆進口貿易因素的影響方向和影響程度,挖掘我國大豆進口貿易中存在的規律和問題,為尋找更多的大豆進口替代國提供思路,并對我國大豆市場未來的發展趨勢提出合理化建議,以促進我國大豆進口貿易及大豆產業健康發展。

2 大豆貿易國的基本情況

2.1 貿易國大豆年產量概況

2001—2020年巴西、美國和俄羅斯的大豆產量均逐年增加,而阿根廷和烏拉圭大豆產量均呈現先上升再下降的趨勢。巴西大豆產量快速增長主要由于其自身地理條件優越、種植面積廣、土壤含水量高。美國除了自身得天獨厚的平原優勢,農產品科技發展迅速也是大豆產量快速增長的主要原因之一。阿根廷作為全球第三大大豆出口國,近年來因各種自然災害導致大豆大幅減產:2016年遭遇強降雨導致許多豆田積水,嚴重損害了大豆質量;2018年由于拉尼娜現象遭遇極端干旱天氣,并于大豆關鍵收獲期遭遇洪澇災害。烏拉圭同樣也因自然災害致使近年來大豆連續減產。俄羅斯20年來大豆產量一直穩步提升,種植面積也在逐年擴大,大豆發展趨勢向好,具有很大的貿易發展潛力。

2.2 中國大豆生產情況

2001—2020年我國大豆產量與種植面積增長態勢大體相同,整體呈穩步增長趨勢。2020年我國大豆年產量為1 960萬噸,而我國大豆每年需求量約1.1億噸,可以看出我國國內大豆的產量遠遠無法滿足需求,種植面積小是產量不足的根本原因[12]。我國有14億人口,而截至2022年耕地面積只有19.14億畝(12 760.1萬公頃),為保障小麥、玉米、水稻三大主糧的種植面積,僅剩余3億多畝地供其他農作物種植,也不能全部用來種植大豆,無法大幅擴大大豆種植面積。另外,我國大豆畝產很低,平均不到150 kg,如果每年需要的1億噸大豆都在國內生產,則需要6億多畝耕地,因此通過擴大種植面積提高大豆產量的可行性不高。

2.3 與合作國的貿易關系

我國大豆消費大量依靠進口,對外依存度非常高,其中90%以上的進口大豆來源于巴西、美國和阿根廷。近十年巴西與我國的大豆貿易量不斷攀升,美國與我國大豆貿易量不斷下降。由于南北美大豆產業存在季節性特征,巴西、阿根廷大豆在4—5月收割,美國大豆在9—10月收割,因此不同時期的大豆供應方難以完全互相替代,并且我國與美國大豆貿易交易體量很大,短期難以消除對美國大豆的進口依賴。中國和烏拉圭各領域合作交流密切,成果豐碩,特別是在牧農漁業領域,兩國優勢互補,合作前景廣闊。俄羅斯作為我國第五大大豆進口國,近兩年合作趨勢向好,具有很大的貿易發展潛力。

2.4 貿易國大豆相關政策制度

無論是巴西還是美國,兩國政府都十分重視惠農政策,如政府補貼、稅收優惠等,政府通過多項政策支持企業投資和保護大豆產業,為大豆的穩定生產保駕護航。譬如,2018年,美國在應對中國加稅舉措下,給蒙受損失的農民發放巨額援助,其中大豆便是受援最多的行業之一。其補貼力度之大,種類之多,政策之詳盡,都直接反映了美國政府對農產品貿易保護政策的重視程度。自1995年巴西成為WTO成員以來,其農業政策的適時調整也為大豆產業帶來了極大的收益,例如政府通過不同的優惠政策鼓勵加工業發展,把改善交通運輸條件作為促進農村發展的重要手段,阿根廷政府在財政上一直高度依賴對農產品的高額關稅征收,但近20年出口關稅政策也在不斷調整,2008—2015年政府將大豆出口稅從35%下調至30%,并于2018年下調至最低峰18%以促進農產品出口。烏拉圭的農業生產營商環境好,雇工自由、外匯自由,政策優勢為進出口自由無配額、免收個人所得稅,其中有10個自由區免除關稅和所得稅。俄羅斯政府對其國內的大豆種植行業給予了大力扶持,包括采取了優惠補貼、減免稅收等措施,極大地提高了農戶種植大豆的積極性,大豆的種植面積和產量近幾年均有提高。

3 模型設定和變量選擇

3.1 模型設定

牛頓萬有引力模型衍生出來的貿易引力基本模型為:

其中,IMP,ij代表國家i到國家j的貿易額,GDP,i和GDP,j分別代表國家i和國家j的國內生產總值,DIS,ij代表兩個國家之間的直線距離。本文在基礎貿易引力模型的基礎上,進一步探究人口數量、匯率、大豆產量對大豆進口貿易額的影響,具體的模型構建如下:

3.2 變量選擇

3.2.1 經濟規模

經濟規模是貿易引力模型中的基礎變量,它代表了一個國家的潛在供給和需求能力。一國的經濟規模小,說明其潛在供給和需求能力小;反之,經濟規模大,說明該國的潛在供給和需求能力大。本文將GDP作為中國大豆進口貿易的主要影響因素,用GDP,it和GDP,jt分別表示i國t期的國內生產總值和j國t期的國內生產總值,單位為億美元,現價名義值。

3.2.2 貿易距離

貿易距離作為基礎變量是貿易引力模型中的阻抗因素,主要決定著貿易成本。兩國地理距離越近,產品交易風險越小,成本越低,越有利于進出口貿易;兩國地理距離越遠,產品交易風險越高,成本越高,越不利于進出口貿易。因此,貿易距離與中國大豆進口貿易量存在負相關的關系。本文用兩國首都間的地理距離乘以t期的布倫特原油價格指數,以消除模型中的共線性問題[13],得到的貿易距離用DIS,ijt表示。

3.2.3 匯率

匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價,其變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。當人民幣兌換他國貨幣匯率升高,則人民幣升值,其購買力就會增加,使得大豆進口量增大;本文采用間接標價法(以單位的本幣為基數,用外幣標價本幣),將本幣匯率作為模型變量之一,分別計算出人民幣兌換美元、比索、雷亞爾、盧布的匯率。其中,RT, ijt表示間接標價法下t期的本幣匯率(1元人民幣兌換j國貨幣的匯率)。

3.2.4 大豆產量

大豆產量是影響大豆進口交易量的重要因素,豆油、豆粕等重要原料供給量都與大豆產量密切相關。中國作為大豆進口國,大豆進口貿易量視消費者需求和大豆年產量而定,大豆的產量與大豆進口量為替代關系,本文選擇中國和貿易伙伴國的大豆產量作為解釋變量,用表示中國t期的大豆年產量,用PRO,it表示外國t期的大豆年產量(單位為萬噸),分析其對大豆進口貿易的影響。

3.2.5 人口數量

人口規模通常代表一國的市場規模,影響一國對大豆及其衍生品的需求量。進口國的人口數量越大,對大豆的消費量也越大,就會導致大豆進口貿易量增加;而對于大豆出口國而言,人口數量越大會導致大豆出口貿易減少,這也是我國大豆出口量逐年減少從大豆凈出口國變為大豆凈進口國的原因。本研究將中國及其大豆貿易伙伴國的人口數量引入變量,Pit和Pjt分別表示中國i與貿易國j在t期的人口總數,從而判斷其對大豆進口貿易額的影響程度。

樣本變量的數據來源如表1所示。

表1 變量含義及數據來源

4 模型估計結果分析

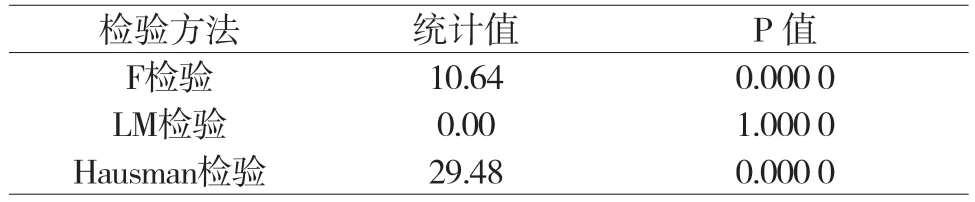

4.1 F、LM、Hausman檢驗

F、LM、Hausman檢驗是為了確定方程回歸適配的模型。如表2所示,通過F檢驗可知,其相對應的P值為0.000 0,小于0.01,表明通過F檢驗,顯示固定效應比混合效應更加合適。通過LM檢驗結果可知,相對于隨機效應,混合效應更加合適。通過Hausman檢驗結果可知,其統計量為29.48,P值為0.000 0,表明應該不接受原假設,結果表示固定效應比隨機效應更加合適。綜上所述,本文選取的面板固定效應作為本文的回歸模型。

表2 F、LM、Hausman檢驗結果

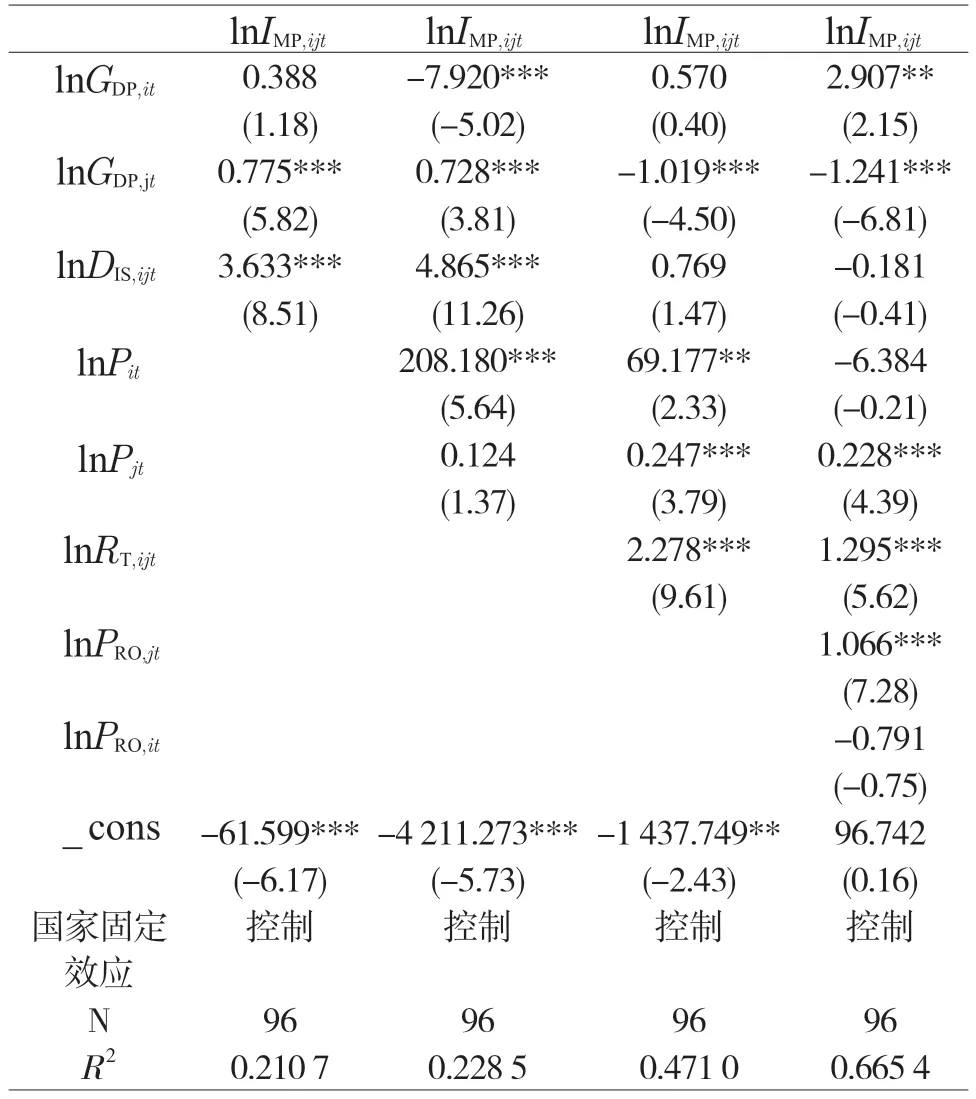

4.2 基準回歸結果

基準回歸結果如表3所示。本文通過逐步回歸法,將相關變量逐一加入模型中,當全部變量均在模型中時,模型的擬合優度R2為0.665 4。

表3 基準回歸結果

中國國內生產總值的估計系數為2.907,該系數在5%的水平下顯著,表明中國國內生產總值每增長1%中國大豆進口貿易額增加約2.9%。貿易距離系數為負,符合引力模型的基本思想,但該變量沒有通過統計顯著性水平檢驗,原因之一可能是烏拉圭、阿根廷、巴西、美國四國都距離中國較遠,距離成本相似,因此該變量不夠具有異質性。我國的大豆合作貿易國人口數量統計顯著性水平很高,系數為0.228,且符號為正,說明我國大豆合作貿易國人口數量對我國大豆的進口貿易額有顯著影響。外國人口數量越大,生產力越強,大豆供給量越大,因此外國人口數量增多對中國大豆進口量起正向作用。而中國人口數量這一變量符號和預期不一致,并且模型回歸結果顯示該變量也未能通過統計顯著性檢驗,一定程度上說明由于其他影響因素的存在,我國人口數量對我國大豆進口貿易額的影響被削弱。匯率這一影響因素在1%的顯著性水平下顯著且符號為正,符合在間接標價法下對本幣匯率指標的預期結果。本幣匯率越高,說明人民幣升值,購買力變強。通過回歸結果可以看出,本幣匯率每增長1%,我國大豆進口貿易額會增加近1.3%,可見大豆進口量對匯率變化較為敏感。

這5個大豆合作貿易國的大豆產量對中國大豆進口貿易額的影響方向為正,該系數的值為1.066,且在1%的水平下顯著,說明大豆合作貿易國大豆產量的增加對中國大豆進口有顯著的促進作用,可見外國大豆產量越大,在其大豆供大于求的市場環境下,越易與中國達成貿易合作。但中國國內的大豆產量未能成為顯著性變量。有關研究表明,國外大豆的種植品種主要為轉基因大豆,其作用主要為榨油、加工豆粕,作為加工原料、飼料等。而我國自產自銷的大豆豆種為非轉基因大豆,蛋白質含量高,主要用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白,直接用于榨油的數量較少。因此推斷該變量不顯著的原因之一是中國的自產大豆與進口大豆的根本用途不同,因而國內大豆產量不對大豆進口貿易額產生顯著影響。

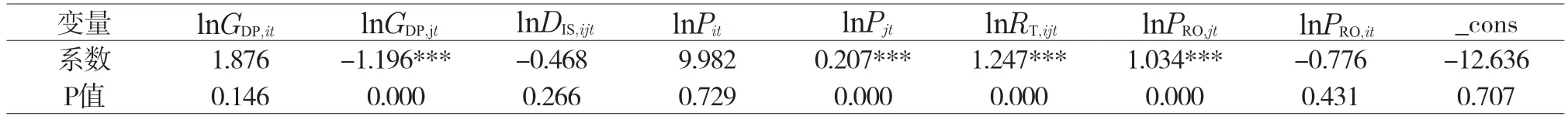

4.3 穩健性檢驗

通過混合最小二乘回歸法進行模型檢驗后,得到表4中各解釋變量的顯著程度與表3的檢驗結果較為接近,且擬合優度較好,說明模型檢驗結果比較穩健、可信。

表4 穩健性檢驗結果

5 結論和建議

本文在對中國大豆進口貿易影響因素進行定性分析的基礎上,選取了2001—2020年與中國大豆進口貿易排名前五國家的數據作為樣本,從經濟規模、貿易距離、匯率、人口數量、大豆產量等方面利用引力模型對中國大豆進口貿易的影響因素進行了定量評價。結果表明:(1)與中國大豆進口貿易排名前五國家的經濟規模、人口數量、大豆產量等具有巨大差異,大多對中國大豆進口貿易額有顯著的影響。(2)從需求角度看,中國大豆進口貿易量會隨中國經濟規模的擴大而增加;從供給角度看,外國大豆的供給水平會對中國大豆進口貿易量有明顯影響,而外國大豆供給水平又取決于外國的人口數量和大豆產量。(3)匯率作為重要的顯著性變量也明顯影響著大豆的進口交易量。(4)中國主要還是與巴西、美國、阿根廷有較大的大豆貿易量,同時也在不斷地和其他國家建立大豆貿易往來。

根據上述結論提出以下建議:在中國經濟規模逐年增長的趨勢下,國民對大豆的需求逐漸增大,中國大豆的進口貿易量繼續增長將是必然現象,因此我國應開辟更多的大豆進口來源渠道,避免受到部分農業出口大國的政策制約。要建立與其他大豆生產國的貿易合作,挖掘與別國(如亞太國家、“一帶一路”沿線國家或地區)的大豆貿易發展潛力,以確保國內大豆的有效供給。在大豆政策的制定上,可以通過實施大豆優惠貿易政策來擴大我國的大豆進口渠道,建立大豆貿易保稅區,結合我國國情以創新貿易合作方式與更多國際糧商尋求合作,為中國大豆產業營造良好的大豆貿易市場環境。另外,堅決守住我國18億畝耕地紅線,逐步把永久基本農田全部建成高標準農田,以提升我國國內大豆產量。我國大豆進口貿易量受國外的供給制約,不利于我國糧食安全,因此在不斷進口的同時,應該不斷提高我國的農業科技水平,提高我國的農機化水平以降低我國大豆的人力生產成本,從而滿足國民需要,保障中國的糧食安全。