虛擬仿真輔助教學模式應用于醫藥專業技能型人才培養中的實證研究

——以生物化學實驗教學為例

李 斌 桂 雄 甘建華

(廣西科技大學醫學部生物化學與分子生物學教研室,廣西 柳州 545006)

隨著新技術、新方法在醫藥學中的應用,培養高水平技能型人才對教學、科研及臨床檢驗工作越來越重要。生物化學是醫藥、生命科學等相關專業的一門重要基礎課,在醫藥類技能型人才的培養中具有重要作用,其主要研究生命系統的物質代謝和能量轉換規律,以及這些規律在有機體中的應用[1]。生物化學實驗課程是通過層析、比色、電泳等基礎實驗技術,研究蛋白質、酶、糖、脂、核酸等物質及代謝過程,從而驗證生物化學的基本理論知識,同時培養學生初步的實驗操作能力與科研習慣[2]。但是生物化學理論知識相對抽象,實驗操作步驟煩瑣且技術要求高,在傳統的教學模式下,學生在實驗過程中往往會遇到一些問題,導致實驗失敗,而且學生一般沒有足夠的時間重復實驗過程,從而不能達到預期的教學效果[3-6]。學生如何提高實驗操作技能,提升實驗成功率,并深刻掌握理論知識,是目前生物化學實驗教學中亟待解決的問題[7]。

基于上述原因,在以課件和示教操作為主要教學手段的常規實驗教學模式下,本研究實施了將虛擬仿真實驗技術引入生物化學實驗課程教學,并通過調研問卷及考試成績等方式來測評教學效果,同時利用專業心理學量表評估虛擬仿真實驗技術的應用對學生自主學習能力的影響[8-11]。一方面,從理論上分析虛擬仿真實驗技術在生物化學實驗課程中的應用現狀及可行性;另一方面,從實踐中探討虛擬仿真實驗技術在生物化學實驗教學中的應用效果及評價方法。本研究通過對生物化學實驗課中運用虛擬與現實相結合的混合教學法的分析,探討“虛擬+現實”方法在生物化學實驗教學中應用的可行性,旨在為醫學院校培養高水平醫藥類技能型人才提供不同的策略。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象及分組

隨機選取廣西科技大學醫學部2021級藥學專業83名本科生(具有相同專業背景、相同學情),并隨機分為兩組:進行傳統常規授課的常規實驗教學組(共42人,分成7隊)和采用“虛擬+現實”模式教學的虛擬仿真實驗教學組(共41人,分成7隊)。虛擬仿真實驗教學組以“實驗空間——國家虛擬仿真實驗教學課程共享平臺”作為虛擬仿真練習平臺。全部實驗教學過程中除虛擬仿真實驗教學組采用虛擬仿真練習平臺外,兩組采用統一的教學大綱、教材、PPT等實驗教學資料;選用相同環境實驗室、實驗項目、實驗器械與試劑耗材等實驗教學硬件;授課教師相同并且授課過程中保持教學與情感能力一致;全部實驗教學過程中學生對教學研究均知情。據此,保證本次實驗教學模式改革探索具有科學意義。

1.2 教學模式設置

根據生物化學課程教學大綱,生物化學實驗課主要包括血清蛋白測定及電泳、堿性磷酸酶Km值測定、胰島素及腎上腺素對血糖濃度的影響、DNA提取及分子克隆等實驗項目。本文僅以分子克隆的實驗章節為例,闡述虛擬仿真對現實教學的影響。

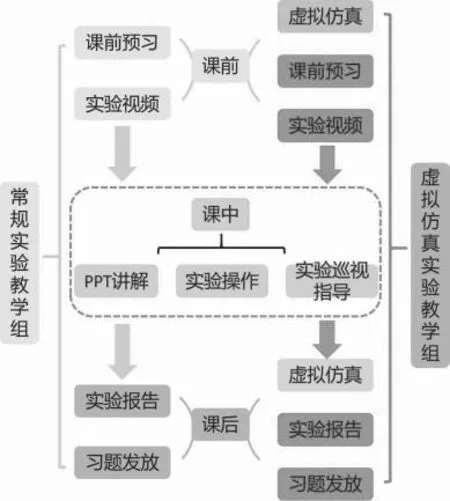

常規的實驗課堂教學模式是課堂上進行PPT講解(或課前觀看實驗操作視頻),然后通過教師示范,再由學生自己獨立操作實驗。而虛擬仿真輔助現實的教學模式是讓學生實驗前在虛擬仿真練習平臺模擬實驗操作,隨后再對學生進行常規實驗課堂教學,實驗課后,學生可繼續利用虛擬仿真練習平臺練習實驗操作,并對實驗過程、結果進行歸納總結。

1.2.1 常規實驗教學組教學模式

常規實驗教學組學生在開課前按要求進行1個學時的視頻觀摩及理論預習。正式實驗開始時,由教師在課堂上講解實驗原理、實驗目的及實驗方法與步驟等,實驗主要涉及PCR產物的酶切與連接、質粒轉化及藍白斑篩選等。教學過程中,對于特定酶等試劑,教師均會強調用途與劑量,并且通過課堂提問的方式增強學生的記憶。對于實驗步驟中的重點、難點、細節及注意事項,均做出標記。講解結束后,學生開展實驗,實驗全程教師均進行答疑并糾正學生的不當操作。實驗結束后學生須完成實驗報告,將實驗結果與分析呈現在實驗報告里。

1.2.2 虛擬仿真實驗教學組教學模式

相比常規實驗教學組,虛擬仿真實驗教學組的學生除了常規實驗教學外,還需提前在線上進行1個學時的虛擬仿真實驗操作練習,在虛擬仿真操作過程中,每個學生至少重復5次~6次虛擬實驗。學生通過虛擬仿真練習,對實驗原理、實驗步驟甚至試劑的作用進行系統性學習,熟悉實驗中的注意事項及實驗細節;同時,實驗難點內容均出現在模擬的實驗環節中,并以提問的方式促進學生掌握細節。除此之外,虛擬仿真實驗教學組與常規實驗教學組教學模式保持一致(見圖1)。

圖1 生物化學實驗課虛擬仿真實驗教學組與常規實驗教學組的教學模式對比

1.3 教學效果評估

1.3.1 實驗操作規范率及實驗成功率對比分析

本次分子克隆實驗的大致步驟如下:質粒構建,酶切及連接酶連接,純化質粒,將質粒導入感受態大腸桿菌中,再將收集的工程菌涂布于加有抗生素與IPTG的平皿,隨后常規培養12 h~16 h,即可觀察藍白斑菌落。

在該分子克隆實驗中,將以下操作作為實驗操作規范率評估標準:(1)移液器加取微量溶液時,是否懸空或者加在管壁;(2)Trans 5α感受態細胞與酶連接體系的熱激時間是否顯著不足或超過90 s;(3)涂布平皿是否規范;(4)無菌操作是否規范。并對兩組學生實驗操作規范率進行對比分析。

對于實驗教學而言,學生實驗的成功率是評估教學效果的最直接指標。本實驗項目中,出現的白色菌落代表轉染的菌落,藍色菌落代表沒轉染的菌落。平皿中出現藍白斑,即表示實驗成功。因此,每組的成功率=每組出現藍白斑的平皿數/每組總平皿數。最后,對兩組學生實驗成功率進行對比分析。

1.3.2 實驗理論測試成績與實驗報告成績對比分析

依據教學大綱要求,對學生的實驗報告進行打分,同時進行實驗理論相關習題測試。針對實驗報告,主要評估實驗報告中的結果分析及對重難點的掌握情況。實驗理論習題測試內容主要包括本實驗理論知識、實驗試劑用途、實驗儀器使用等,評估學生對實驗理論知識的掌握情況。實驗報告與實驗理論測試打分均采用百分制,并對兩組學生成績進行對比分析。

1.3.3 問卷調查及學習主動性評估

實驗教學結束后,以問卷調查等方式,評估學生對實驗內容的掌握程度,并讓學生對實驗課程難易程度進行評分。同時通過專業的心理學量表評估學生對課程的興趣度。所有的評估均采用無記名問卷形式開展,并對兩組學生的調查問卷與心理學量表進行對比分析。

1.4 統計方法

采用Excel進行數據資料分析,實驗計量數據以(x±s)表示。采用t檢驗,以P<0.05作為差異有統計學意義。

2 實驗教學對比分析結果

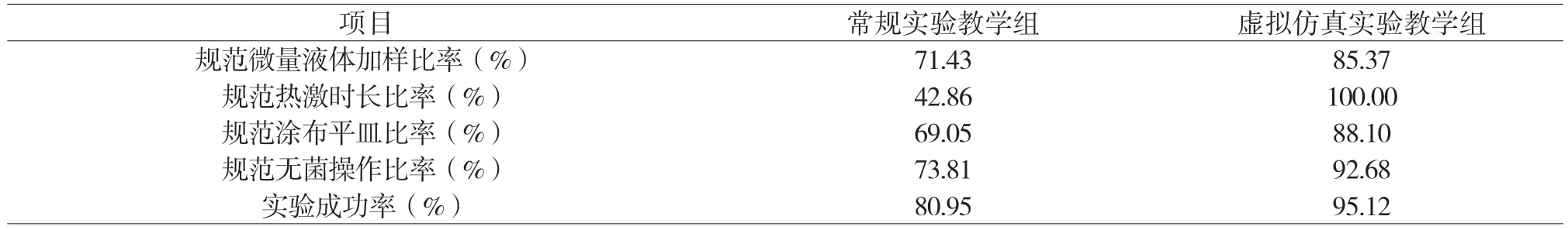

2.1 實驗操作規范率及實驗成功率的結果比較

實驗操作規范率及實驗成功率結果如表1所示。虛擬仿真實驗教學組的實驗成功率高達95.12%,而常規實驗教學組只有80.95%,兩者差異明顯。虛擬仿真實驗教學組實驗操作規范率也明顯高于常規實驗教學組,例如,常規實驗教學組規范熱激時長比率只有42.86%,而虛擬仿真實驗教學組高達100.00%,說明虛擬仿真技術的應用有助于學生強化實驗技能。

表1 實驗操作規范率及實驗成功率的比較

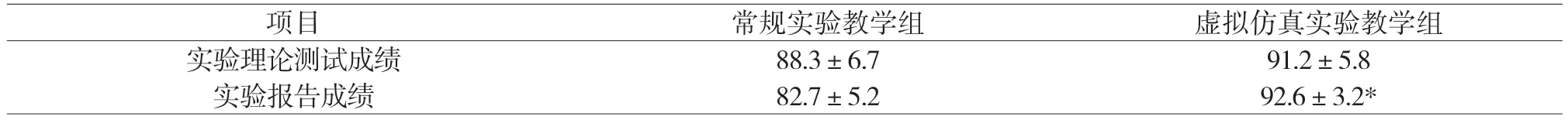

2.2 實驗理論測試成績與實驗報告成績的結果比較

兩組學生實驗理論測試成績與實驗報告成績的結果如表2所示。虛擬仿真實驗教學組學生實驗理論測試成績為(91.2±5.8)分,高于常規實驗教學組學生的(88.3±6.7)分。虛擬仿真實驗教學組學生實驗報告成績為(92.6±3.2)分,高于常規實驗教學組學生的(82.7±5.2)分,二者差異顯著具有統計學意義(P<0.05)。因此,引入虛擬仿真技術,將虛擬實驗室作為開放實驗平臺,不僅能增強學生對實驗的理解,還能促進學生對實驗理論知識的掌握。

表2 兩組學生實驗課程成績對比(平均值±誤差,分)

2.3 問卷調查及學習主動性評估的比較

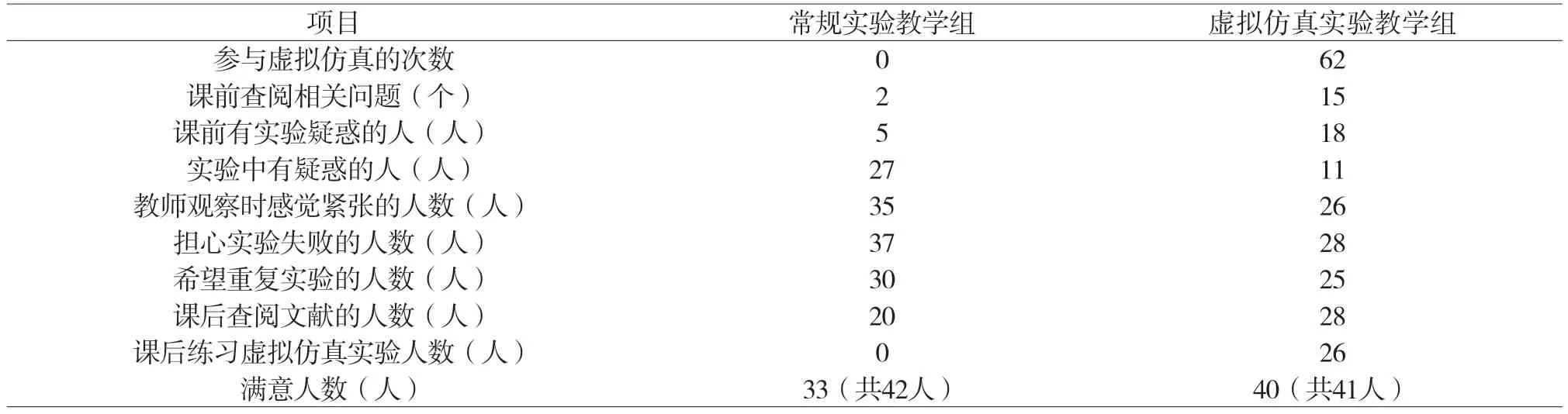

分別從學生的課前學習情況、實驗過程中操作情況及實驗結束后對實驗的反思方面對問卷進行設計。在實驗教學結束后,采用無記名投票的方式,讓學生對該實驗課程教學情況進行反饋,共發放問卷83份,回收83份,并對學生的反饋情況進行了統計,反饋結果如表3所示。其中,虛擬仿真實驗教學組學生參與虛擬仿真進行開放實驗訓練,有多人在課前參與訓練。對“課前查閱相關問題”和“課前有實驗疑惑的人”的調查顯示,在常規實驗教學組中,有5人存在疑惑,但只存在2個問題,而在虛擬仿真實驗教學組中有高達15個問題,共18人提出了關于實驗細節的問題,而通過在課堂內的講解,這些問題均得到有效解決。這說明進行虛擬仿真訓練,可以讓學生真實感受實驗的進展,在仿真實驗過程中發現問題。在實驗過程中存在疑惑的人數,常規實驗教學組(27人)明顯高于虛擬仿真實驗教學組(11人),這表明通過虛擬仿真訓練能提高學生解決實驗困惑與問題的能力。這也使得在“教師觀察時感覺緊張的人數”一項中,虛擬仿真實驗教學組僅有26人感受到緊張,明顯低于常規實驗教學組的35人。實驗結束后,在常規實驗教學組中,希望重復該實驗的人數高達30人。經了解發現,這些學生認為實驗失敗的主要原因是操作問題,希望通過再次實驗來解決這些問題。課后查閱相關實驗資料的人數,虛擬仿真實驗教學組也高于常規實驗教學組,說明虛擬仿真技術的應用能夠提升學生自主學習的能力。另外,實驗完成后,常規實驗教學組的部分學生對實驗細節記憶不深刻,甚至已經忘記實驗細節,而虛擬仿真實驗教學組學生通過虛擬仿真訓練,對實驗的記憶較深刻,所以就有更強烈的查閱相關實驗資料的訴求。對于實驗過程,學生整體上比較滿意,但是虛擬仿真實驗教學組學生的滿意率達到97.56%,明顯高于常規實驗教學組的78.57%,且虛擬仿真實驗教學組中超過60%的學生再次上線進行實驗操作,這說明針對虛擬仿真實驗教學組的實驗授課效果更好,而且該組學生自主學習能力有明顯提升。

表3 兩組學生對實驗參與感受的反饋調查問卷結果

3 結論與討論

在傳統的生物化學常規實驗教學中,學生常因實驗操作煩瑣枯燥、實驗技術難度較高以及缺乏足夠多的實驗訓練機會,導致實驗教學效果不佳。本研究結果顯示,相比常規實驗教學模式,基于虛擬仿真技術的開放實驗室與線下教學結合模式具有以下幾方面優勢。

(1)有利于實驗室開放。本科生的生物化學實驗教學,常受到實驗場地、實驗器械與試劑以及實驗時間的限制,實驗無法隨時開展或者重復開展。而基于虛擬仿真技術的實驗,能夠有效解決以上問題,給學生提供足夠多的實驗室開放時間與機會。

(2)有利于提高實驗教學的趣味性及學生學習的主動性。生物化學實驗是一門相對抽象且枯燥的課程,其實驗過程較長、實驗步驟煩瑣。虛擬仿真實驗技術將實驗過程游戲化,增強了實驗操作的體驗感,可使學生從中獲得更多的實驗樂趣,增強學生主動學習的意愿從而提升學生學習的主動性,如虛擬仿真實驗教學組中有多人在課前參與訓練2次以上且實驗結束后超過60%的學生再次上線進行實驗操作。

(3)有利于提升實驗課教學質量。虛擬仿真實驗技術將實驗課程的課前預習與課后復習可視化,將抽象的實驗方法具體化,減少了線下實驗過程中的細節問題,提高了學生實驗成功率、實驗理論掌握程度,以及實驗課程教學質量,如虛擬仿真實驗教學組學生實驗理論測試成績與實驗報告成績均顯著高于常規實驗教學組(P<0.05),并且虛擬仿真實驗教學組學生的實驗操作規范率及實驗成功率均高于常規實驗教學組。

綜上,基于虛擬仿真技術的開放實驗室具有開放性、趣味性等特點,通過虛擬仿真實驗輔助現實教學模式,可以提高學生生物化學實驗相關操作能力、提升學生自主學習能力以及提高生物化學實驗教學質量[12-15],這種教學模式在實際教學中具備較強的可行性。更重要的是,該研究為利用虛擬仿真技術提高醫藥類技能型人才的操作水平,促進技能型人才的培養,提供了一定的理論支持。