寧夏雙井子流體觀測臺的改造及優化

任家琪,賀嘉偉,王曉濤,儲 翔,張亞鵬

(寧夏回族自治區地震局,寧夏 銀川 750001)

0 引言

寧夏固原市位于羅山—固原斷裂帶附近,地處青藏塊體東北緣和鄂爾多斯西緣的交匯處,屬南北地震帶北段,地質構造復雜,是應力應變易積累區域和強震的易發區域。近40 年該地發生4.5 級以上地震8 次,震情形勢不容樂觀。寧夏固原市雙井子流體觀測臺溫泉觀測環境優良,為近三十年多次中強震前提供了明顯的前兆異常地震觀測數據,是寧夏回族自治區地震局優質前兆觀測臺站之一。由于2010 年洪水對周圍環境破壞、加之寧夏雙井子流體臺建設時間久遠,硬件設施老化,通訊等設備陳舊,故寧夏回族自治區地震局依據中國地震局《關于下達2018 年度重點臺站優化改造項目工作任務及相關安排的通知》(中震測函〔2018〕06 號)的通知,決定于2018 年對寧夏雙井子流體臺進行專項改造及優化,以填補寧夏固原市監測空區,進一步強化區域震情跟蹤能力[1]。

1 寧夏雙井子流體臺地理條件及地震地質條件

寧夏雙井子流體臺位于中衛市海原縣(海原縣原屬固原市)甘城鄉雙井村,在固原市以北約70 km 處。該臺址距盤甘公路3.5 km,泉點地處黃土高原丘陵溝壑區,是典型的大陸性氣候。年平均氣溫在5.8 ℃~7.8 ℃之間,降水偏少,年降水量306.9~737.7 mm,全年降水時空性分布不均勻,春、夏兩季降水偏少,出現間歇性輕度干旱,秋季降水偏多。日照充足,晝夜溫差大。區域內丘陵起伏,溝壑縱橫,梁峁交錯,山多川少,屬典型的黃土丘陵溝壑區。電力、通信、交通便利,臺站改造基礎良好。

如圖1 所示,寧夏雙井子流體臺位于青藏塊體東北邊緣,該區活動斷裂發育,構造變形強烈,周圍有海原活動斷裂帶、六盤山活動斷裂帶、香山—天景山活動斷裂帶、煙筒山活動斷裂帶和牛首山—羅山—云霧山活動斷裂帶。該地區地震頻度高、強度大,歷史上曾發生過1219年固原6.5級、1306年固原6.5級、1561年中寧南7.2級、1622年固原北7級、1709年中衛南7.5 級和1920 年海原8.5 級等強震甚至大震。寧夏雙井子溫泉不僅構造上處在煙筒山活動斷裂帶上,而且也在1622 年固原北7 級地震的宏觀震中區內。

雙井子溫泉是寧夏南部一處難得的天然溫泉,為構造上升溫泉,位于固原地震臺以北約70 km 處的煙筒山斷裂帶的南段。位于“幾”字河道頂部,河水平時流量不大,雨季易發洪水。斷層為近南北走向,逆沖斷層,向西傾斜。泉水和氣體出自白堊系下統馬東山組(Klm),屬湖相還原條件下的產物。泉水硫酸根和鈉離子含量高,具有濃硫化氫氣味。泉點水溫25.0℃,流量可觀,有大量氣泡冒出,在寧夏境內屬于罕見的斷層上升溫泉。

2 數字化改造的意義及可行性

(1)近年來受到觀測環境變化和井水斷流等因素影響,許多臺站觀測環境日趨惡化,導致測值長期低于觀測規范背景值,無法開展觀測。在寧夏南部流體臺站觀測受多種因素影響無法正常開展的情況下,雙井子流體臺改造項目將有效緩解寧夏南部流體觀測的不足,進一步優化我區流體臺網布局,提高寧夏南部地震監測能力。

(2)寧夏南部自上世紀海原8.5 級地震以來,連續95 年沒有發生過6 級以上地震,連續34 年沒有發生過5 級以上地震,震情形勢非常嚴峻。通過構造類比,許多地質學家認為六盤山是國內與龍門山構造環境和構造式樣最為接近的地區。同時,近年來通過地球物理場監測發現,六盤山地區處在高度閉鎖狀態,其態勢與2008 年汶川地震前龍門山地區的應力應變情況非常相似。由于雙井子溫泉處在六盤山閉鎖區北側,距離預測破裂段80~100 公里,位于非常有利的前兆觀測區域,將其建設為自動觀測的前兆流體監測站,將會顯著提升寧夏南部地區、特別是六盤山閉鎖區的地震監測能力,對完善寧夏地區前兆監測布局起到重要的作用。

(3)寧夏固原地震臺是國家Ⅰ類綜合水化臺,觀測手段涵蓋測震、形變、流體、電磁4大學科。目前固原市境內的流體臺站共有4 個,觀測手段包括水位、水溫、氡氣、水質、氣體等。這些流體觀測資料為寧夏南部地區地震預測預報提供了重要的地震觀測數據,對地震預測預報發揮了重要作用。雙井子流體臺改造項目,將增添一處流體水化觀測的綜合觀測臺站,新增多個流體測項,充分有效發揮好綜合水化臺的人才、設備優勢,發揮預報經驗優勢,對提升寧夏南部地震監測預測能力起到重要作用。

(4)雙井子溫泉為寧夏南部一處難得的構造上升溫泉,泉水和氣體出自白堊系下統馬東山組(Klm),屬湖相還原條件下的產物。雙井子溫泉目前泉眼較分散,且位置位于河床底部。根據多年的連續觀測、多期次的流動觀測和多次實地勘察等積累了豐富的資料,為后續該泉點的改造打下了堅實的基礎。

3 特性與勘選

3.1 物理化學特性

(1)肉眼可見許多氣泡逸出。

(2)嗅覺體驗:逸出臭雞蛋氣味的氣體,判斷為硫化氫。

(3)將溫度計置于水下,5 分鐘以后測得溫度25℃。

(4)pH 值7.4~8.5,為堿性水。氯離子含量10.167 g/L,碳酸氫根離子含量0.565 g/L,氦氣含量0.9909%左右,氣氡含量約30.0 Bq/L,電導率24.4 ms/cm。

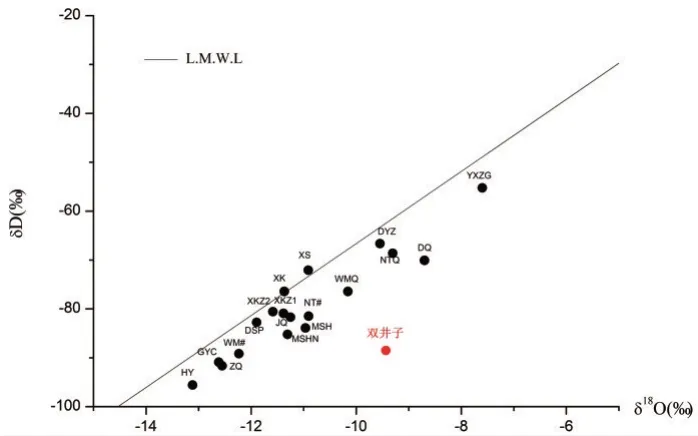

(5)結合地震科技星火計劃對雙井子泉點近幾年水化學離子樣品測試結果分析發現:①2016 年以來4 期結果都表明,雙井子都屬于Cl-·SO42--Na+·K+型水,且不管是豐水期還是枯水期泉水的陰陽離子差異不大(圖2);②2016年以來4 期結果都表明,雙井子泉全部處于部分平衡水狀態(地下水的補給來源中除了大氣降水的補給外,還有較深層地下水的混入);③從2016 年3 月同位素測試結果來看,泉點同位素偏離全國大氣降水線,表明受淺表水的混合和稀釋作用,以及水巖反應和蒸發分餾效應等影響(圖3)[2]。

圖2 雙井子泉各期水化離子三線圖及雙井子泉各期水化離子三角圖Fig.2 Three line diagram of hydration ions in Shuangjingziquan and triangles of hydration ions in different stages of Shuangjingziquan

3.2 水化勘選測試

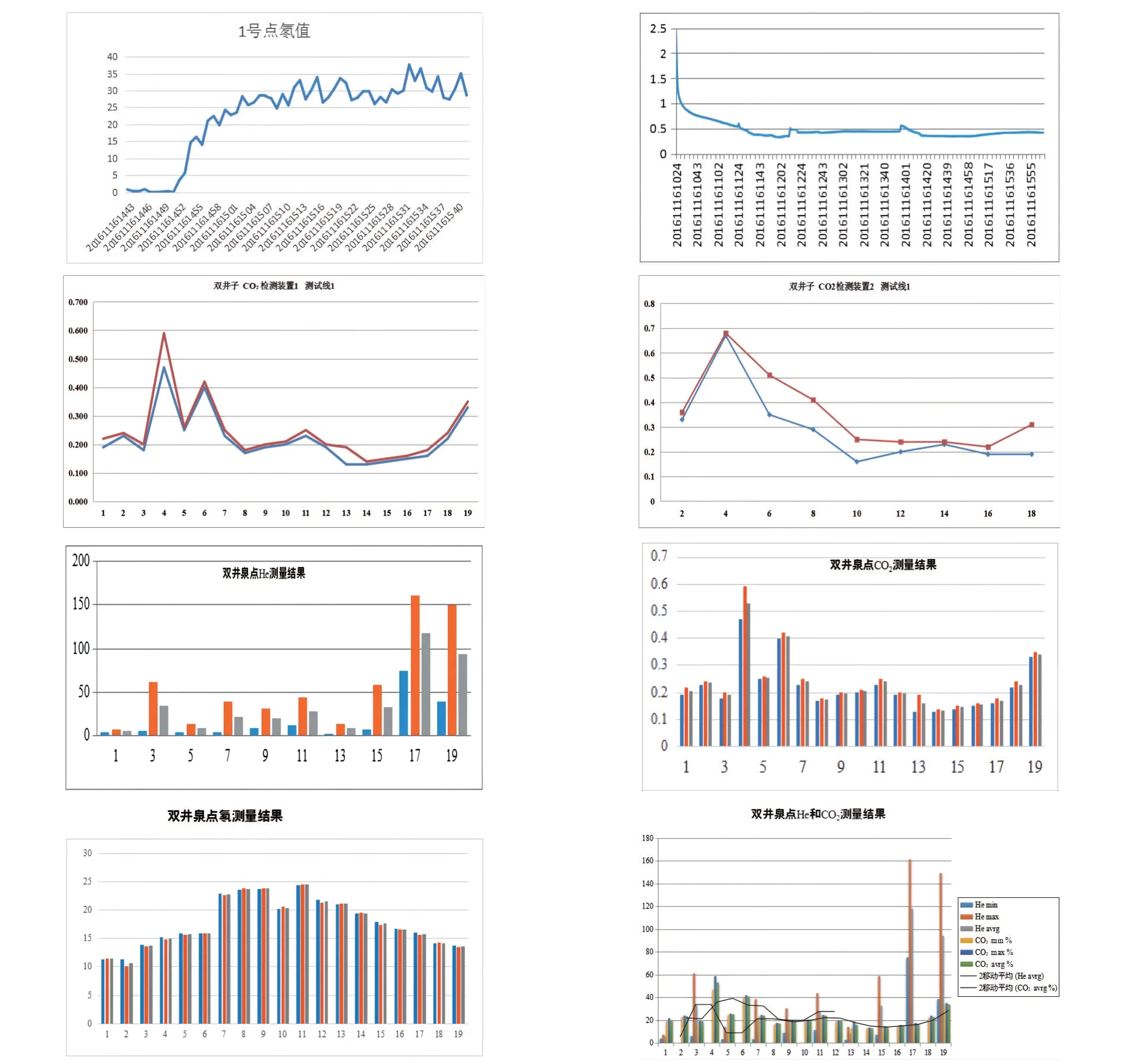

2016 年11 月,我們對1 號測點和2 號測點進行了觀測,氡的測值均為30 Bq/L左右,氦氣的測值為0.4%左右(僅以1號點為例)。

2017 年3 月初現場水化堪選時,在泉點附近布設3 條東西向測線,共19 個測點。其中,在1 號測線分別進行了He 和CO2測量,在北側5m左右的3號線進行了Rn的測量(圖4)[3]。

圖4 不同點位的CO2、He、Rn測值Fig.4 CO2、He and Rn values at different points of line 1

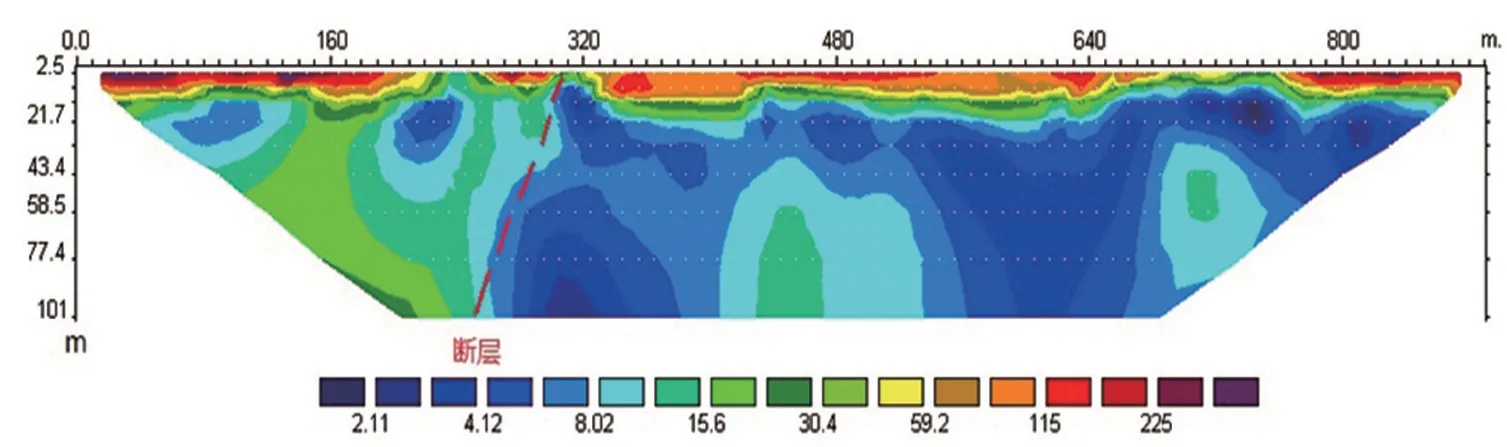

3.3 電法勘選測試

在泉點及外圍布置了兩條高密度電法測線,Ⅰ—Ⅰ′測線布置于泉點附近,由于測量條件限制測線不能充分展開,測線長度僅為180 m,測量電極距為2 m,測量有效深度為20 m。Ⅱ—Ⅱ′測線布置于測線南側約50 m,測線長度為890 m,測量電極距為10 m,有效測量深度為100 m(圖5)[4]。

圖5 現場電法勘探測線平面布置圖Fig.5 Layout plan of survey line for field electrical prospecting

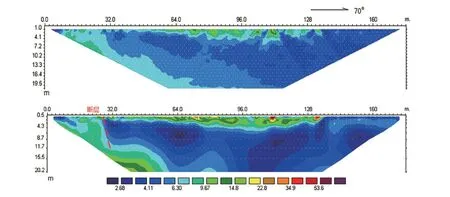

3.3.1 測線Ⅰ—Ⅰ′剖面

剖面上部巖土電性局部表現為高阻,視電阻率值分布在50~250 Ω.m 之間,是干燥疏松的黃土在電性上的反映。剖面下部巖土電性同樣出現高阻值向低阻值變化界面,低阻視電阻率值分布在2~6 Ω.m 之間,是飽水黃土在電性上的反映。高阻視電阻率值分布在7~20 Ω.m 之間,為第三系砂巖或頁巖在電性上的反映,因此推測該巖土電性變化界面可能為斷層面,斷層上斷點距剖面起始端約26 m(圖6)[5]。

圖6 測線Ⅰ—Ⅰ′剖面實測視電阻率斷面(上)和反演解釋電阻率斷面(下)Fig.6 Measured apparent resistivity section of profile Ⅰ-Ⅰ′(upward)and resistivity section of inversion interpretation(downward)

3.3.2 測線Ⅱ—Ⅱ′剖面

剖面上部巖土電性局部表現為相對高阻,視電阻率值分布在9~60 Ω.m 之間,是河床表層細砂及卵石在電性上的反映。剖面下部巖土電性出現高阻值向低阻值變化界面,低阻視電阻率值分布在2~10 Ω.m 之間,是飽水黃土在電性上的反映。高阻視電阻率值分布在11~50 Ω.m之間,為第三系砂巖或頁巖在電性上的反映,因此推測該巖土電性變化界面可能為斷層面,斷層上斷點距剖面起始端約310 m(圖7)。

圖7 測線Ⅱ—Ⅱ′剖面實測視電阻率斷面(上)和反演解釋電阻率斷面(下)Fig.7 Measured apparent resistivity section of line Ⅱ-Ⅱ′profile(upward)and resistivity section of inversion interpretation(downward)

在泉點附近布置的測線Ⅰ—Ⅰ′剖面其下部巖土電性出現高低阻值變化界面,推測距測線起始端約26 m 處可能有斷層存在;泉點外圍布置的測線Ⅱ—Ⅱ′剖面同樣出現電性變化界面,推測距測線起始端約310 m處可能有斷層存在。

在泉點附近布置的測線Ⅰ—Ⅰ′剖面,因受測量條件的限制,測線較短導致測量深度較淺,電性變化界面過于靠近測線起始端,判定斷層的依據不夠充分,建議挖深驗證斷層的存在及位置。

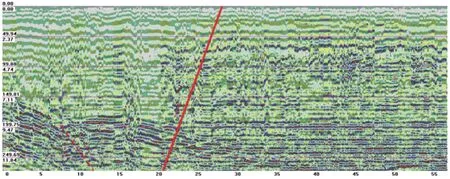

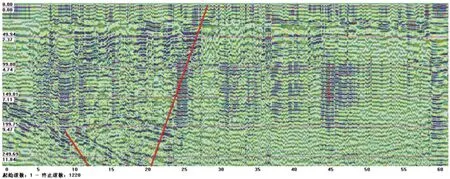

3.4 地質雷達勘選測試

沿著前述圖中,2017 年3 月初現場水化堪選1號測線方向(W→E),布設了長度為60 m;標距5 m 的地質雷達測線,并做了2 次(圖8-9),其剖面說明如下:剖面頂部0~7 ns 為高頻低振幅信號層,推斷屬地表沖、洪積地層,7~180ns范圍屬低頻小振幅信號層,局部同相軸起伏大,推斷為強風化基巖層,180 ns 以下為中頻大振幅信號層,西端同相軸存在明顯的弧形起伏,向東逐漸平緩,推斷為新鮮基巖面。

圖8 雙井子泉點地質雷達探測剖面(第一次)Fig.8 Geological radar profile of shuangjingziquan point(the first time)

圖9 雙井子泉點地質雷達探測剖面(第二次)Fig.9 Geological radar profile of shuangjingziquan point(the second time)

結論:由電磁波信號頻率變化關系推斷,測線27 m 標號位置存在一條破碎帶,破碎帶向西傾斜,角度大于60°[6]。

4 改造方案

為了將雙井子流體臺改造為自動化觀測臺站,該臺將以流體學科各種觀測手段對環境要求的行業標準為基礎,以恢復或提高觀測儀器、觀測設施使用環境(或觀測環境)為目標,系統性地開展臺站改造工作。改造主要分為觀測環境改造、基礎設施改造和觀測室建設三大部分。雙井子流體臺的具體改造目標、改造內容和方案如下。

4.1 改造目標及依據

雙井子流體臺改造完成后,將實現氣氡、氦氣、二氧化碳和氫氣的綜合觀測,并結合降雨、氣壓和氣溫三要素輔助觀測,進行日常觀測和運維過程中的影響因素分析等。另外,通過修筑護坡、開挖導流渠等措施,避免和降低季節性洪水對測點的影響。

依據《地下流體數字觀測技術》、行業標準《地震臺站建設規范地下流體臺站第2 部分:氣氡和氣汞臺站》、其他省局關于泉點水化觀測改造經驗、以及一些專家老師的意見和建議等,我們對雙井子流體臺的改造方案不斷優化[7]。

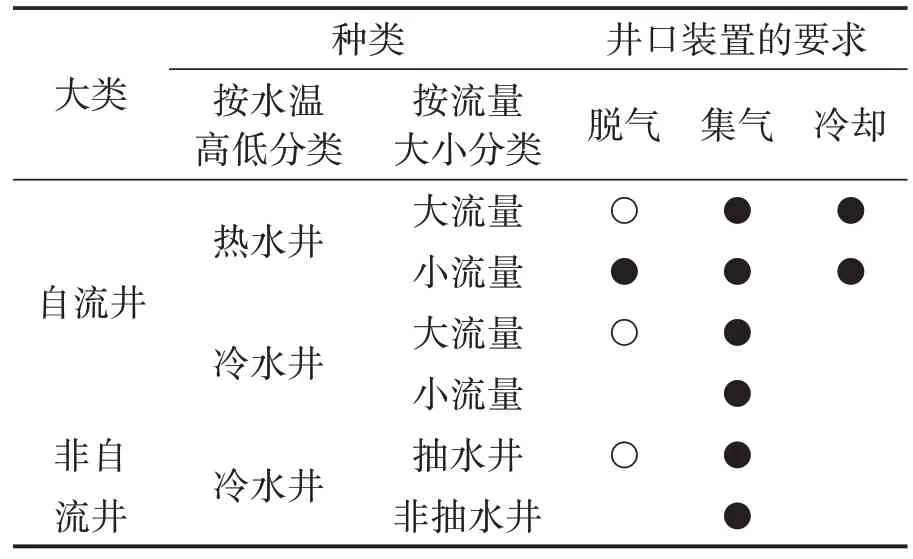

4.2 井(泉)點數字化觀測要求

進行氣體動態觀測的井(泉)點的選擇,必須要進行相關背景值的測試,其有關測項的背景值要求如下:(1)氣氡背景值要求≥1.0 Bq/L;(2)氣汞背景值要求≥0.1 ng/L;(3)氦氣背景值要求≥0.002%;(4)氫氣背景值要求≥0.003%。另外,氦氣和氫氣觀測井(泉)點還要求井孔外圍10 m范圍內不允許有振動干擾源。

依據我國地震地下流體觀測井(泉)點的分類及其井(泉)口裝置的要求(表1),對雙井子流體臺井(泉)口裝置必須要進行脫氣、集氣和冷卻改造。

表1 我國地震地下流體觀測井(泉)點的分類及其井(泉)口裝置的要求

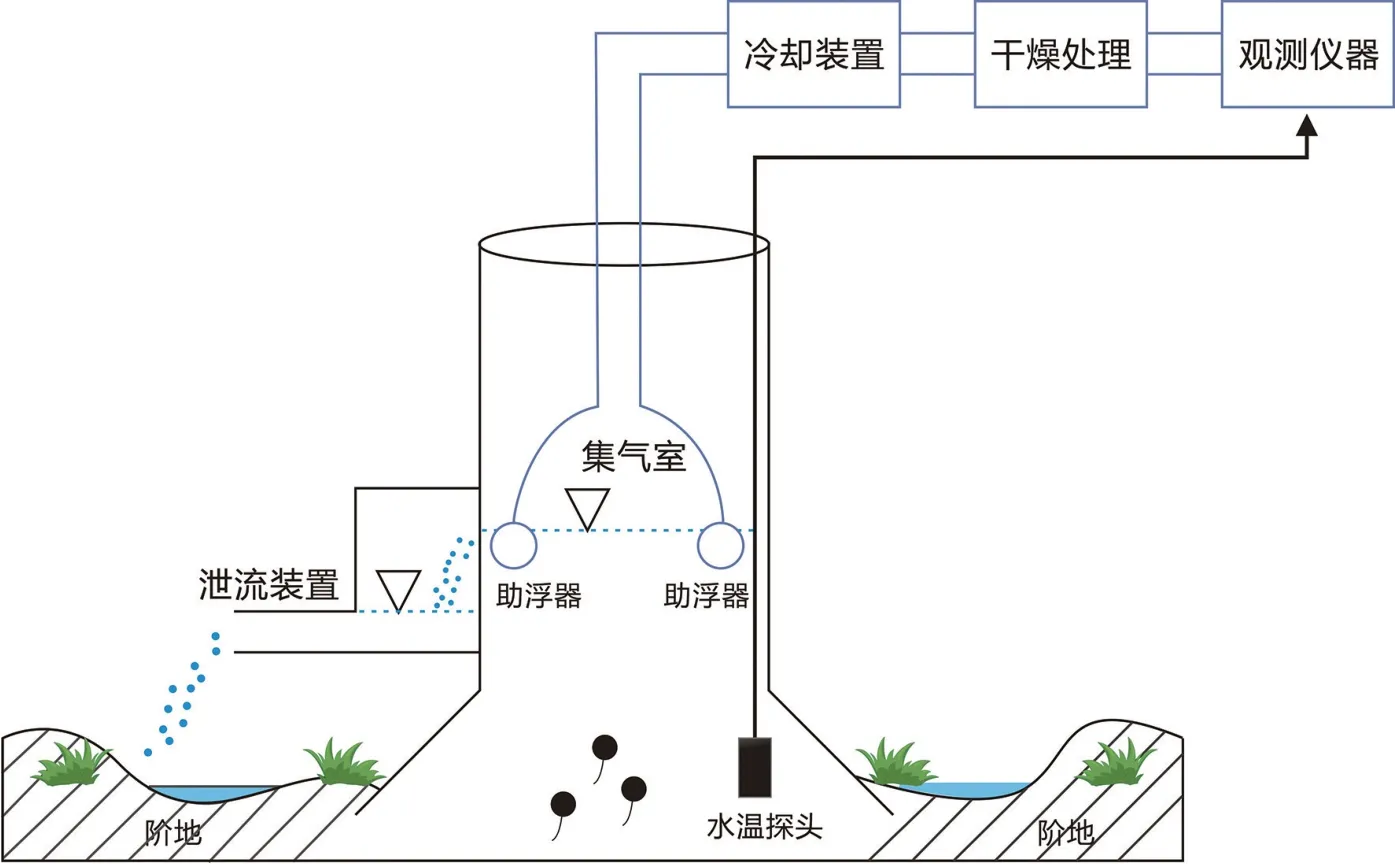

4.3 觀測系統改造

鑒于雙井子泉點的場地環境、影響因素以及上述集(脫)氣裝置等理論和實踐,在改造過程中,參考圖10 進行,其中:(1)底座用水泥管,之上至井口用PVC 管;(2)采用浮動罩式集氣裝置(助浮器漂浮在水面上,隨著水面升降而浮動,觀測系統的壓力不會因水位的變化而改變);(3)泄流裝置采用窄縫堰的方式(水從縫出來后再匯集到排水管,這種方式不用安裝閥門,用窄縫限流,即可防止堵塞,又可以起到限流);(4)增上水溫、氣象三要素輔助觀測等[8-9]。

圖10 雙井子流體臺觀測系統改造示意圖Fig.10 Reconstruction of observation system of Shuangjingzi fluid station

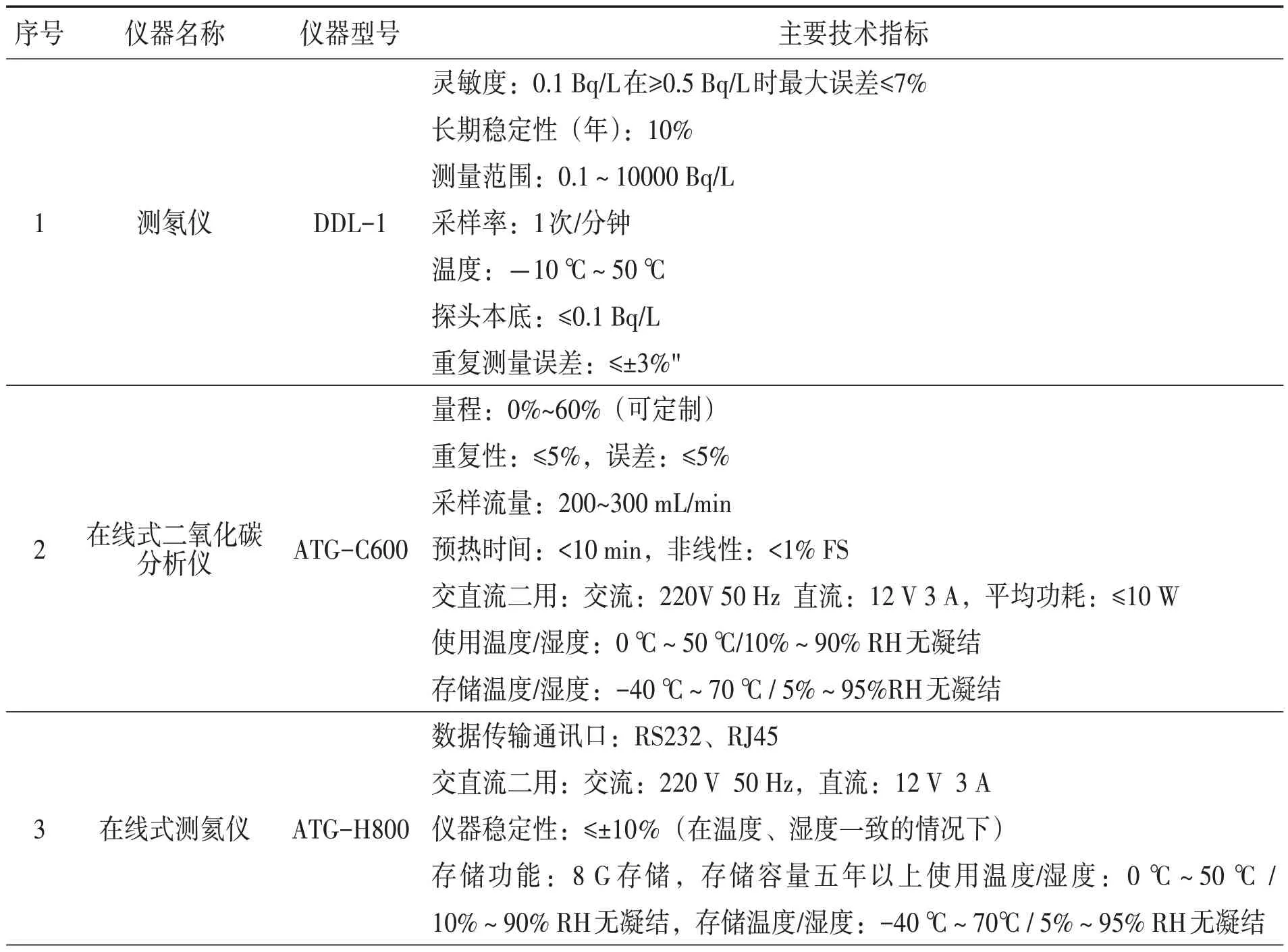

4.4 試運行儀器型號及技術指標

固原雙井子流體觀測站試運行期間主要的觀測項目包括:氣氡、二氧化碳、氦氣、氫氣,儀器型號及技術指標見表2。

表2 雙井子儀器架設信息列表

5 結論

寧夏南部自上世紀海原8.5 級地震序列以來,連續95 年沒有發生過6 級以上地震,連續34 年沒有發生過5 級以上地震,震情形勢非常嚴峻。通過構造類比,許多地質學家認為六盤山是國內與龍門山構造環境和構造式樣最為接近的地區。同時,近年來的地球物理場監測發現,六盤山地區處在高度閉鎖狀態,其態勢與2008 年汶川地震前龍門山地區的應力應變情況非常相像。由于雙井子溫泉處在六盤山閉鎖區北側,距離預測破裂段80~100 公里,位于非常有利的前兆觀測區域,將其盡快建設為自動觀測的前兆流體監測站,將會顯著提升寧夏南部地區、特別是六盤山閉鎖區的地震監測能力,對完善寧夏地區前兆監測布局起到重要的作用。