一個青年畫家與一座抗戰紀念館

莫言在小說《紅高粱》中,描寫了一段山東高密人民與日軍展開殊死搏斗的故事,這個故事的原型,就是發生在1938年4月16日的孫家口伏擊戰。80年后,在孫家口伏擊戰發生地不遠處,一座“紅高粱抗戰館”拔地而起,展館中每一件抗戰實物都在講述著這段血與火的歷史。近日,記者采訪了“紅高粱抗戰館”創始人劉鐵飛。

青年油畫家的抗戰文物情緣

劉鐵飛是一名畫家。2003年秋,他在高密孫家口的“青紗橋”寫生時,從當地老鄉手里意外得到一把斷了的刺刀和一個被用作水瓢的日軍鋼盔。“那時老百姓喜歡拿出家中的老物件兒給我看,因為這些東西收古董的不要,他們只收集古錢幣、古瓷器之類的。”劉鐵飛意識到這是抗戰遺留物品,很有紀念意義,于是便從老鄉那里買了過來。從此開始,他有意識地收集這些抗戰遺物。很多老人聽說他喜歡這些“老玩意”,紛紛把自己家里的“廢棄物”拿給他。陸陸續續,他收集到了手雷、子彈、槍套、大衣、披風、作戰服、褲子、文件等不少抗戰遺留物品。一些住在附近的老人,也會主動跟他聊起當年孫家口伏擊戰及平度公婆廟慘案的往事。

后來,這些老人一個個過世了。“當他們的身影消失于我的生活時,我感到記錄這段歷史刻不容緩。回想起這些老人的一生,戰爭的印記和創傷幾乎一直伴隨著他們。孫家口伏擊戰及平度公婆廟慘案發生時,他們也不過是孩子。我覺得自己有了一種責任,應將我收藏的抗戰物品展示出來,發揮出它們的價值。”劉鐵飛說。他決定自籌自建一座紅高粱抗戰紀念館。他邊畫畫、邊辦展、邊籌資建館;為了還原真實的抗戰歷史,翻閱了大量歷史資料;反復拜訪居住在孫家口、公婆廟附近的80歲以上老人,并專門為他們拍攝了《見證者》照片墻;為了收集更多抗戰物品,他奔走于濟南、北京、臺北等地……

很多藏品的收藏過程非常曲折。展館中有一份日軍文件《山東省高密縣、青島市膠縣農村調查成績》,是劉鐵飛在濟南一家古董店發現的,但店家告知他這份文件已被別人訂下,過幾天來取。無奈之下他便向店主索要了那位顧客的聯系方式,與對方見了面。當對方得知他是為故鄉收集資料后,便忍痛讓給了他,這兩位抗戰物品收藏者也從此成為好朋友。

很多藏品有較高的研究價值

展館內的很多藏品具有較高研究價值。其中有一本日本特務機關的機密文件《山東省建設進步狀況一覽表》,是昭和十八年(1941年)由日本的“山東省陸軍特務機關”編寫的,上蓋“極秘”章,其內容涉及“山東省縣知事任命、行政浸透、警察警備人員裝備、保甲自衛團人員裝備”等。上文提到的《山東省高密縣、青島市膠縣衣村調查成績》,則詳細記錄了高密東北鄉周邊區域的糧食生產和物價受到盧溝橋事變影響的情況,是日軍為其進一步侵略所做的準備。

紀念館中還有一件日軍中將的披風,也是館內重要藏品。這件披風是孫家口伏擊戰的戰利品,它原屬于伏擊戰中被擊斃的日軍中將中岡彌高。披風內有標簽,標注了生產日期、廠家和穿著者姓名等信息。劉鐵飛告訴記者,山東師范大學曾專門組織專家團對這件披風進行了研究,最終在日本愛知縣找到了這件披風的生產廠家,這家工廠目前仍在生產服裝。

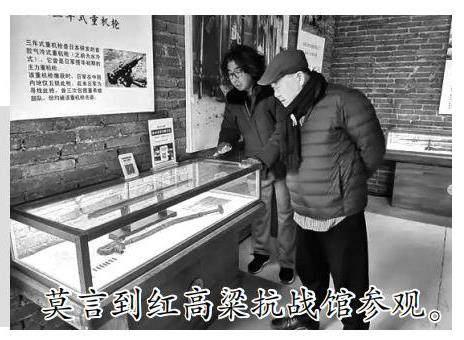

莫言兩次來到紀念館

2018年,“紅高粱抗戰館”終于落成。抗戰館展廳面積1500平方米,以孫家口伏擊戰為主展區,另設日軍在膠東、世界反法西斯、中共抗戰印象、紅高粱4個分展區。展館藏品也在不斷豐富,抗戰館現有館藏文物3000余件,日常展出1000余件,珍貴文物107件。展品均為抗戰實物。開館以來,作家莫言先后兩次來館參觀,并將“紅高粱抗戰館”和日軍中將的披風寫進了他的小說《晚熟的人》。

抗戰館先后被評為濰坊市愛國主義教育基地、濰坊市中小學生研學基地、山東省紅色研學基地、濰坊市關心下一代教育基地。每年有十幾萬人到紅高粱抗戰館參觀學習,其中青少年約8萬。

(摘自《中國青年報》 夏瑾/文)

——山東省濟寧市老年大學之歌