兩宋文人視域下隸書的覺醒

——以桂林隸書石刻為例

⊙ 王江濤

引言

因時代的需要與社會環(huán)境的變化,文字在運用的過程之中不斷變遷,從古文篆籀到隸草真行,或是聚變,或是驟變,都有其自身的歷史性。其源流雖有著諸多的爭議,但隸書源自篆書的刪繁就簡已經(jīng)成為共識并被普遍接受。隸書的起源據(jù)《漢書·藝文志》載:“起于官獄多事,茍趨省易,施之于徒隸。”[1]后許慎繼承了這種說法,在《說文解字》序言中說:“官獄職務(wù)繁,初有隸書,以趣約易。”[2]站在今天的視角,去審視此類觀點,它有自身的合理性。唐蘭先生認(rèn)為,春秋末年的陳尚陶釜已經(jīng)有了隸書的風(fēng)格,目前考古發(fā)現(xiàn)的簡帛材料也印證了隸書的產(chǎn)生早于秦統(tǒng)一六國以后。“隸變”的發(fā)生至少在戰(zhàn)國中期,并在西漢中期完成,之后隸書走向成熟,以敦煌漢簡中比較標(biāo)準(zhǔn)的八分書為代表。到了東漢隸書的藝術(shù)水平達(dá)到了頂峰,一是新書體走向成熟之后的體現(xiàn),二是與“自后漢以來,碑碣云起”的社會環(huán)境有關(guān)。這一時期的隸書石刻風(fēng)格迥異,王澍評其“隸法以漢為極,每碑各出一奇,莫有同者”[3]。偶有風(fēng)格相似者,如《石門頌》與《楊淮表記》、《西狹頌》與《郙閣頌》,仔細(xì)考察他們也是各有特色,絕不雷同。到漢末至魏晉之際,隸書趨于流俗,注重裝飾性,逐漸走向了程式化。再到唐開元、天寶年間,因唐玄宗李隆基的喜好,隸書在這一時期得到推崇,獲得了“中興”的機遇,出現(xiàn)了像韓擇木、蔡有鄰等一批隸書大家以及大量的隸書碑刻,但是唐人隸書追求端正、華麗,遠(yuǎn)不及漢隸所取得的藝術(shù)成就。

一、兩宋時期文人士大夫?qū)τ陔`書的審美態(tài)度及轉(zhuǎn)變

宋初基本延續(xù)了唐末五代的書風(fēng),但自公元10世紀(jì)開始,連年的動亂使得政府和民間對文化無暇顧及,盛唐所締造的書法藝術(shù)高峰在此后逐漸走向衰落,以至于作為文壇領(lǐng)袖的歐陽修認(rèn)為:

今士大夫務(wù)以遠(yuǎn)自高,忽書為不足學(xué),往往僅能執(zhí)筆。而間有以書自名者,世亦不甚知為貴也,至于荒林?jǐn)V,時得埋沒之余,皆前世碌碌無名子。然其筆畫有法,往往今人不及,茲甚可嘆也。[4]

他還對蔡襄感嘆道:“書之盛,莫盛于唐。書之廢,莫廢于今。”[5]北宋初年,主流書法依舊以楷、行草為主,雖因小學(xué)的興起,曾出現(xiàn)過諸如徐鉉、陶榖、劉溫叟、袁正己、尹熙古、釋夢英、句中正等以篆隸擅長的書家,宋太宗曾以“八分《千文》極大飛白數(shù)尺以頒輔弼”[6],但他們主要取法唐人,且當(dāng)時隸書多用于碑榜、匾額,普及度不高,王著于淳化三年(992)始編次的《淳化閣帖》中也未有隸書收錄,書法被蘇軾稱之為“本朝第一”的蔡襄也只是對分隸有所涉足而已,以此可見隸書在宋初常常處于一種被冷落的境地。

直到北宋仁宗時期,史學(xué)家王洙受到其父王礪的影響,晚年對于隸書尤為青睞,朱長文稱贊其隸字尤得古法,以致使“當(dāng)時學(xué)者翕然宗尚,而隸法復(fù)興”[7]。此后幾年,歐陽修開始編撰《集古錄》,對于漢魏碑刻尤為重視,許多漢碑雖然已經(jīng)磨滅殆盡,只剩下數(shù)字,但是也會不惜筆墨對其著錄。雖然其著錄的主要目的是考史糾史以備廣覽,但也關(guān)注其書法價值。他在跋《后漢楊震碑陰題名》時稱其“隸法尤其精妙”。在跋后漢殘碑時,對于保存完好的隸字,直言“體質(zhì)淳勁,非漢人莫能為也”[8],甚至稱贊《后漢秦君碑首》“獨其碑首字大僅存,其筆畫頗奇?zhèn)ァ盵9],凡此種種。但歐陽修對待漢隸也并非一概認(rèn)可,他在跋《后漢碑陰題》時,便認(rèn)為其“隸字不甚精”[10]。在當(dāng)時,不僅有關(guān)注漢隸書法價值的歐陽修,也有直接取法漢隸的書家。例如歐陽修在《集古錄跋尾》中提到的楊畋,就直接取法《后漢稿長蔡君頌碑》,另外還有王洙的父親王礪,蔡襄曾評其“隸字乃得漢世舊法”。在對待唐人隸書的問題上,歐陽修不僅認(rèn)同唐代隸書名家有韓擇木、李潮、蔡有鄰及史惟則四人的觀點,認(rèn)為這四人“皆后人莫及也,不惟筆法難工,亦近時學(xué)者罕復(fù)專精如前輩也”[11],并對其他唐代隸書家亦有認(rèn)可。他在跋郭謙光所書的《崔敬嗣碑》中說:“其事實文辭皆不足采。而余錄之者,以謙光書也,其字畫、筆法不減韓、蔡、李、史四家。而名獨不著,此余屢以為嘆也。”[12]對唐人隸書的肯定,可能與其身處宋初書壇凋敝的窘境有關(guān),大概也與歐陽修嗜古尚法的書法觀有一定關(guān)系。

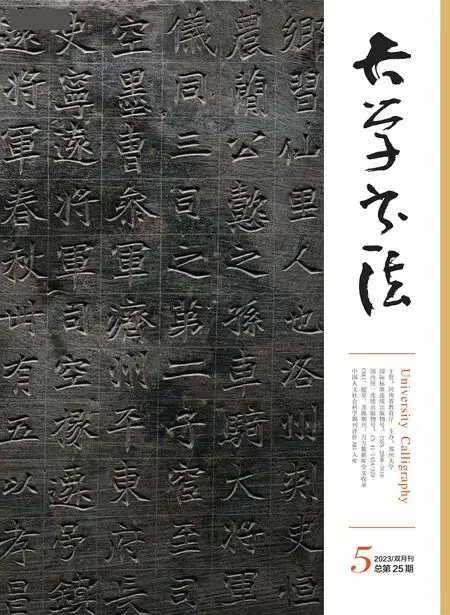

柯夢得 隸書《方公祠堂迎送神曲》拓片(局部)桂海碑林博物館藏

朱長文作為歐陽修后輩,持有和歐陽修基本一致的觀點。他在隸書上首推漢魏,重視唐人,只不過尤為推崇韓擇木,并將韓擇木隸書作品列入“妙品”,與歐陽詢、褚遂良、柳公權(quán)以及同一時代的蔡襄并列,并評其隸書曰:“觀其跡,雖不及漢、魏之奇?zhèn)ィf重有古法,而首唱于天寶之間,宜置妙品。”[13]這一時期的北宋文人在崇尚漢碑隸書的同時出現(xiàn)了另外一種傾向,那就是尤其推許蔡邕。黃伯思對此無奈感嘆道:“猶東漢諸碑,流俗多以為蔡邕書,豈盡中郎筆跡哉!要當(dāng)鑒以心目,而弗信耳傳為佳。”[14]

由于歐陽修的《集古錄》和趙明誠《金石錄》等金石著錄類書籍的問世,再加上受徽宗一朝“崇古”思潮的影響,文人士大夫越來越多地關(guān)注荒塚山林里的金石碑刻,使得古代金石拓本與書法繪畫作品一起,被用來支撐宋代文人士大夫的日常生活。到兩宋交替之際,北宋后期文人對于隸書“尊漢重唐”的態(tài)度發(fā)生了改變,姜夔曾在《絳帖平》中說:“國初以來多作唐體,自歐、趙著錄漢刻,士大夫始重漢而貶唐。”[15]在對待唐人隸書的態(tài)度上,首先發(fā)生轉(zhuǎn)變的是黃伯思,他同樣是站在“崇古”的立場,卻對唐人書法提出批評:

篆法之壞肇李監(jiān),草法之弊肇張長史,八分之俗肇韓擇木。此諸人書非不工也,而闕古人之淵原,教俗士之升木,于書家為患最深。[16]

黃伯思雖重視法度,卻不為法而法,而是崇尚漢魏碑的高古,有著更高的藝術(shù)追求。到宣和年間,皇家編撰的《宣和書譜》稱:“至唐則八分書始盛,其典刑蓋類隸而變方廣,作波勢,不古不嚴(yán)。”[17]這一態(tài)度到南宋時也為其他文人所廣泛持有,洪適直言:“唐韓擇木、蔡有鄰以八分擅場,而結(jié)體嫵媚,僅得《孫根》《夏承》之續(xù)余爾。”[18]此時,宋人主要通過漢碑來學(xué)習(xí)隸書,并且不只局限于蔡邕等名家碑刻,而是廣泛取法普通漢碑。對于隸書的評判標(biāo)準(zhǔn)也不再是歐、趙等人用筆的工與不工、勁與不勁,而是逐漸轉(zhuǎn)向了漢隸所體現(xiàn)的淳古與質(zhì)厚,將漢人隸書作為評判的法則。洪適在《白石神君碑》后說道:“漢人分隸,固有不工者,或拙或怪,皆有古意。”[19]宋高宗也曾評價司馬光的隸書似與漢人相近,為了追求漢隸的“古意”魏了翁曾嘗試用篆法作隸,杜仲微為了追求漢碑的蒼茫,甚至故意以禿筆作隸,南宋文人對漢隸精神的追求可見一斑。遺憾的是,由于時代的限制,這種追求只是流于形式,使得宋人的書法未能突破“帖學(xué)”的限制,即使如此,從現(xiàn)存的宋人隸書書跡上也能看出其藝術(shù)特征也有可取之處。

二、桂林隸書石刻藝術(shù)價值及書家群體

桂林石刻最早可以追溯到隋代,唐朝時因佛教的發(fā)展與官吏、文人的游歷而逐漸發(fā)展。到971 年,宋軍滅亡了南漢政權(quán),完成了統(tǒng)一。統(tǒng)一之后,宋王朝極為重視邊疆的治理,至道三年(997)為了嶺南地區(qū)的開發(fā)與統(tǒng)治,設(shè)立了廣南東路和廣南西路,廣西由此得名。因桂林開發(fā)較早,成為治所,相對于北方的動亂,較為穩(wěn)定的社會環(huán)境為文化、教育等事業(yè)的發(fā)展提供了豐厚的土壤,也為桂林石刻的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。桂林石刻因山水而生,文人墨客對于桂林山水的開發(fā)起了極大的促進作用。葉昌熾在《語石》中說道:“桂林山水甲天下,唐宋士大夫度嶺南來,題名賦詩,摩崖殆遍。”[20]其中就包括黃庭堅、米芾、張孝祥、范成大等書法大家。這種文人的“好事”一直延續(xù)到了民國,桂林石刻歷史跨度大、石刻內(nèi)容豐富、遺跡保存較好,具有很高的歷史價值和藝術(shù)價值。

桂林的宋代隸書刻石主要分布在龍隱巖、獨秀峰、七星巖、象鼻山等地,以南宋時期的石刻居多。在內(nèi)容上可分為碑刻、題記兩大類。北宋時期的桂林石刻數(shù)量僅有南宋的一半,受唐人書法影響較大,所以刻石多以楷書為主。目前著錄已知最早的北宋隸書題記是熙寧七年(1074)的《周應(yīng)期陳大順等六人龍隱洞題記》,風(fēng)格基本是唐人隸書的延續(xù),結(jié)體方正,不復(fù)死板呆滯,亦有趣味。此外還有1154 年所刻,寇準(zhǔn)所題的“但知行好事,不用問前程”詩句,旁署:“寇忠憨公書,守器子上石。”[21]寇準(zhǔn)雖作為宋初名臣,但不以書顯,宋《宣和書譜》與明陶宗儀《書史會要》均無記載,此刻石可為研究其書法以及宋初隸書提供依據(jù)。

南宋建立之后,大量人口南遷,廣西人口由之前神宗元豐三年(1080)的242109 戶增長至寧宗嘉定十六年(1223)的528220 戶,大多數(shù)的移民進入以桂林為中心的周邊地區(qū)。人口的大量增加促進了桂林地區(qū)的發(fā)展,而交通的便利和經(jīng)濟增長,也使得其與外界的聯(lián)系日益密切。桂林山水的不斷開發(fā),使其逐漸成為宋代文人所向往的精神家園,隆興元年(1163)郁林知州王過就曾在題記中說:“飽聞八桂巖洞之奇,恨未能一到。”[22]桂林石刻此時在增速上達(dá)到最大值,由于大部分文人在經(jīng)歷了動蕩之后,“他們不僅失去了家園和收藏,而且失去了研習(xí)書法的條件和氛圍”[23],使得主流書法的發(fā)展受挫,這為篆隸的發(fā)展提供了一定的機遇。紹興九年(1139),宋金議和之后,金將河南歸還南宋,以此與南方通商,而來自長安等地的秦漢碑刻皆能在文人士大夫手里賣得好價,可見“崇古”之風(fēng)在南宋不減反增,這也許是文人對中原的迷戀,也可能是對往日盛世的向往。“文人的關(guān)注、習(xí)隸之風(fēng)的深入民間,隸書的研究著作的出現(xiàn),使南宋隸書獲得了良好的發(fā)展環(huán)境。”[24]因此,桂林石刻隸書在這一時期的數(shù)量倍增,一點也不遜色于其他書體。

桂林南宋時期隸書刻石表

伊秉綬 臨《衡方碑》 選自榮寶齋出版社《玉蓮齋藏畫》

張釜 隸書《水月洞題記》拓片 桂海碑林博物館藏

東漢 隸書《肥致碑》拓片(部分)選自榮寶齋出版社《中國書法全集·第8 卷:秦漢刻石2》

石俛 隸書《龍圖梅公瘴說》拓片(部分)桂海碑林博物館藏

從桂林所留存的南宋隸書刻石中都可看出明顯取法漢碑的痕跡,風(fēng)格可大致分為兩類:一類是雖帶有唐隸余緒,但明顯區(qū)別于唐隸的八分書;另外一類則是基本脫離唐隸桎梏,以漢隸為根本,并融入自己對隸書理解的“尚意隸書”。此外上述隸書刻石除《柯夢得方公祠堂迎送神曲》《朱熹虞帝廟碑》《張公洞記》《龍圖梅公瘴說》《李訦平亭詩碑》等碑以及《碧虛銘》《元祐黨籍》等碑的碑額外,其余皆為文人的游歷題記。受“經(jīng)世致用”思想的影響,南宋文人已經(jīng)將隸書同楷、行、草一樣運用到了文人的日常書寫當(dāng)中,其地位不再是以往的“銘石體”,這對于隸書本身發(fā)展來看無疑是一種革命。同時,宋人在書法上“注重意趣的抒發(fā)和個人情感的宣泄,他們想寫什么或怎么寫,都表現(xiàn)出一種任情適性的自由”[25]。這與他們追求漢隸的崇古思想似乎又有著矛盾,但宋人的隸書正是在“摹古”和追求自我之間尋求表達(dá),所以致使桂林石刻中的隸書在嚴(yán)謹(jǐn)端正的結(jié)體空間內(nèi)出現(xiàn)了文人逸趣。

《方公祠堂迎送神曲》位于普陀山七星巖內(nèi),為柯夢得應(yīng)方信孺之邀,為其家祠堂所書,曾受到郭沫若的稱贊。此碑受唐人隸書影響較大,但在氣韻上少了許多唐隸的裝飾,多了幾分漢碑的堅實,取法《西狹頌》的痕跡明顯。結(jié)體方正寬博,且?guī)в凶夂涂猓纭安弧薄笆隆薄靶蕖钡茸帧S霉P嫻熟遒勁,追求變化,捺角厚重而不輕佻,第六至八行頂端三個“兮”字的波挑刻意追求變化,或拙或巧,更為接近藝術(shù)的本質(zhì)要求。整篇氣勢與《熹平石經(jīng)》相近,端莊雅麗。刻于1167 年的《張公洞記》在風(fēng)格上與之相近,但是缺少端莊之態(tài),其長橫或向右上傾斜,或向右下欹側(cè),且向上弧度較大,稍顯活潑生動,另外用筆結(jié)字尚不成熟,楷意甚重,常有偏頗,如“之”“于”“來”等字最為明顯。同時,還有《桂林盛事》碑額,“桂林”二字與《方公祠堂迎送神曲》中“桂林”極其相近,但是“桂林盛事”四字強調(diào)波挑,或呈雁尾狀,極具裝飾感,遠(yuǎn)不如《方公祠堂迎送神曲》自然。此類風(fēng)格中藝術(shù)價值較高的還有《孫師圣、黃壽之等龍隱巖題記》和蔣時的《讀書巖題名》,前者用筆沉穩(wěn)肥厚而不呆板,結(jié)字工整,常以點代橫,如“陳”“修”“龍”等字,嚴(yán)謹(jǐn)之中又有活潑之態(tài)。《讀書巖題名》則曲線較少且瘦勁,字形變方為長,結(jié)構(gòu)疏朗,平正而秀美,較《孫師圣、黃壽之等龍隱巖題記》更含古意。

呂勝己 隸書《朱熹虞帝廟碑》拓片(部分)桂海碑林博物館藏

高鳳翰 隸書《江亭客興》 詩軸 上海博物館藏

宋 隸書《元祐黨籍碑》碑額拓片 桂海碑林博物館藏

在諸多南宋的隸書刻石中,創(chuàng)造性最強的莫過于張釜的《水月洞題記》,該題記是宋人以篆作隸的典范,其章法有《郙閣頌》的茂密,結(jié)體端正飽滿,外廓呈正方形,中宮疏朗,用筆以圓為主,泯去提按,橫平豎直,筆畫末端不強調(diào)波挑,著重把握住了漢碑淳樸古厚的特點,清代伊秉綬的隸書風(fēng)格與其非常相近。以篆作隸的還有《李訦平亭詩碑》的隸額,線條硬而不柔,骨力十足,但是過于圓厚,顯得生氣不足。

呂勝己所書《朱熹虞帝廟碑》,在氣息上最為接近漢碑,尤其與建寧二年(169)的《肥致碑》在體格上相近。結(jié)字以方為主,重心下移,時見憨態(tài),意趣十足。用筆豐肥,捺腳含蓄出鋒,全無修飾,清中期“揚州八怪”之一的高鳳翰的隸書與之暗合。但在章法上,除前兩列整齊之外,其余列則上下跳宕,打破了自漢以來隸書碑刻普遍橫成列、豎成行的布局。

與《朱熹虞帝廟碑》書風(fēng)明顯相近的還有石俛所書的《龍圖梅公瘴說》,此碑在用筆和結(jié)體上較前者更為可愛,用筆輕快灑脫,筆畫柔美多姿,有幾分《曹全碑》的秀逸之美。碑首“龍圖梅公瘴記”六字圓厚沖和,在宋人隸書中也算風(fēng)格獨特。用筆雖稍顯稚嫩,無復(fù)漢碑的淳古,但藝術(shù)價值不低于清初鄭簠等人之作。與《龍圖梅公瘴說》相比,呂愿忠的《讀書巖題詩并記》在用筆上更接近《曹全碑》,線條秀美靈動,左右舒展,遺憾的是其在柔美之中缺乏勁健,秀逸有余,骨氣不足,有姿媚之態(tài),因此品格不高。此外還有《元祐黨籍碑》題額“元祐黨籍”四字,此碑額已經(jīng)脫離了唐隸流俗的弊癥,用筆比較沉穩(wěn)堅實,但由于其追求橫畫收筆的裝飾性,故意向右上角挑,脫離了自然的書寫,因而顯得有些造作。

值得注意的是,由桂林石刻可以看出南宋時期文人對于隸書的理解:他們不但將其運用到了隸書的實踐當(dāng)中,同時也把隸意嫁接到了楷書字體中,清初楊賓、姜宸英、何焯等人提出的“引隸入楷”與此不謀而合。紹興乙丑(1145)的《陳杲、鄭安恭等八人觀梅記》雖是楷書,但用筆隸意明顯,古意盎然。再如開慶元年(1925)的《李曾伯題隱詩》,“其用筆隸楷相間,端勁初似歐,寬厚處似顏,欹縱處似張猛龍,又以隸書筆法,伸展灑脫,風(fēng)姿綽約。”[26]另外還有《張栻、周春等十四人冷水巖題名》《宋景通等七人餞別題名》等皆以隸意行筆。

從書家群體來看,桂林隸書石刻的作者多來自外省,如浙江、福建等,他們或和王過一樣是慕名專程而來,但大多則是在桂林為官,閑暇之時間攜友以游山水,題名于崖壁溶洞為后人所瞻。除此之外,還有一批以石俛、秦祥發(fā)為代表的本土文人書家,他們的出現(xiàn)得益于宋代中央對于廣西地區(qū)的開發(fā)和桂林當(dāng)時的科教事業(yè)發(fā)展,同時也說明了南宋時期隸書主要是在民間流行,而這一特點直接限制了宋代隸書的發(fā)展空間。

兩宋之際隸書的覺醒與清前期隸書的中興,究其根源都是受到“金石學(xué)”的影響,與搜集金石碑刻的活動有關(guān)。而兩宋時期的隸書最終沒能像唐中期和清早期的隸書那樣走向真正意義上的中興,其原因可歸納為以下幾點:首先,宋代社會形態(tài)以文人作為主體,重視文人,崇尚科舉,文人享有崇高的政治和社會地位,再加上較為寬松的社會氛圍,對當(dāng)時的文人藝術(shù)家的思想產(chǎn)生了重大影響,他們追求個性,崇尚新變,無論是歐陽修還是米芾、黃庭堅都倡導(dǎo)“自成一家”;其次,歷史發(fā)展有其必然性。篆隸自身的特點限制了宋代文人的筆墨表達(dá),若不能刻苦鉆研,必定走向丑怪、靡弱,就連米芾這樣的大家也未能避免。同時限制自己的表達(dá)是“尚意”所不允許的,這也就注定了在手札盛行的兩宋,隸書難以成為主流書體的結(jié)局;最后,受宋代大興刻帖的影響。《淳化閣帖》自問世以來雖飽受宋人的詬病,但是它確立了“二王”在書法史上的地位,代表了宋王朝對書法的審美態(tài)度,同時也引領(lǐng)了兩宋時期的刻帖風(fēng)尚。此后大量公、私刻帖的陸續(xù)出現(xiàn),有利于自“二王”至宋代的名家書跡的廣泛傳播,并使得刻帖成為當(dāng)時習(xí)書的首選,為“帖學(xué)”的發(fā)展贏得了廣泛的群眾基礎(chǔ),弱化了對于漢碑書法藝術(shù)的關(guān)注度。就連《集古錄》之后的《金石錄》《廣川書跋》以及專門收集漢魏隸書的專著《隸釋》《隸續(xù)》,都是只關(guān)注于文字內(nèi)容的著錄、考究,卻極少提及其書法價值。

結(jié)語

總的來說,兩宋是帖學(xué)大興的時代。北宋主要以“宋四家”為中心,而南宋的整個書壇除了趙構(gòu)、朱熹所倡導(dǎo)的“復(fù)古”觀念閃耀過微妙的光芒之外,大多都為北宋書法所籠罩。同時,宋人在帖學(xué)上取得的輝煌足以遮蓋隸書的微芒,因此宋人隸書更不為后人所重視,甚至有“宋人無隸”的說法。盡管如此,桂林石刻隸書所表現(xiàn)出的“尚意”特點不得不讓我們重新審視這一觀點。他們將文人的意趣與漢隸的嚴(yán)謹(jǐn)相結(jié)合,使得隸書沒有走向怪媚,也不至于重蹈唐人的流俗。在尊重隸書法則的前提下,無論是對線條的處理,還是對結(jié)構(gòu)的改造,都實現(xiàn)了文人的趣味表達(dá),這對今天的隸書創(chuàng)作同樣有著一定的借鑒意義。