軟弱圍巖淺埋偏壓連拱隧道施工方案優化研究

張妞,劉昶,劉輝

(1.長沙理工大學 土木工程學院,湖南 長沙 410114;2.華油惠博普科技股份有限公司,湖南 長沙 410114;3.深圳宏業基巖土科技股份有限公司,廣東 深圳 518057)

目前,中國高速公路主干網的建設正處于網絡化的關鍵階段[1]。在高速公路的建設中,工程將不可避免地遇到復雜地形,需建立隧道。連拱隧道因接線方便、線形流暢、可避免路基分幅等優點,成為常用的隧道類型之一。但連拱隧道施工工序復雜、對施工技術要求高。且當存在地形偏壓時,連拱隧道的空間效應明顯,地層應力變化與其襯砌結構的荷載轉換十分復雜。因此,在偏壓地形下,連拱隧道施工方案逐漸成為研究人員關注的重點。

許多學者對偏壓連拱隧道進行了研究。但多數學者的研究集中在偏壓隧道在施工過程中圍巖、中隔墻、支護結構的受力變形等方面,以期得到偏壓隧道主洞的合理開挖順序、施工方案及中隔墻形式[2-9]。耿招等[10]采用 FLAC3D軟件對雙側壁導洞法和三臺階法的開挖過程進行了數值模擬,并將模擬結果與監測數據進行了分析和對比,發現相對于三臺階法,雙側壁導洞法能更有效地降低偏壓荷載對隧道圍巖造成的不利影響。王道遠等[11]通過數值建模,比較了多種淺埋軟弱圍巖隧道施工方案在控制圍巖變形和支護受力方面的優劣,并對三臺階七步法提出了在控制好穩定性基礎上的快速進洞方案。賈永剛等[12]分別對采用兩導洞法和三導洞法進行施工的隧道的洞周位移、初期支護內力及其安全系數進行了分析,發現兩導洞法在工期和經濟指標上表現更好,三導洞法則在安全性上表現更佳。這些研究主要對雙側壁導洞法、三臺階法、三臺階七步法、兩導洞法等施工方案進行了研究和對比。鮮有研究提出在淺埋偏壓軟弱地層下,既能加快施工進度,又能降低施工成本的新開挖方案。

本研究以湖南省安慈高速樟樹埡連拱隧道為工程背景,該隧道采用中導洞-臺階法和三導洞法進行施工。針對該隧道淺埋偏壓的特殊地形情況,本文創新性地提出了中導洞-單側導坑法,并采用有限元軟件Midas GTS NX軟件,分析和對比在中導洞-單側導坑法和三導洞法兩種開挖方案下,中隧道圍巖的變形與支護結構的應力變化規律,以期為在偏壓地形下的連拱隧道的開挖提供參考。

1 工程背景與軟弱圍巖開挖方案

1.1 工程背景

本研究以隸屬于湖南省安鄉至慈利高速公路土建第8合同段的樟樹埡連拱隧道為研究背景。該隧道全長為220 m,埋深最深處為53 m。該隧道位于低山丘陵,地形起伏較大,山體自然坡度20°~35°,地層主要為強風化和中風化砂質頁巖,圍巖分級為IV、V級圍巖,其中Ⅴ級圍巖約占全部隧道的71.8%。

1.2 軟弱圍巖開挖方案

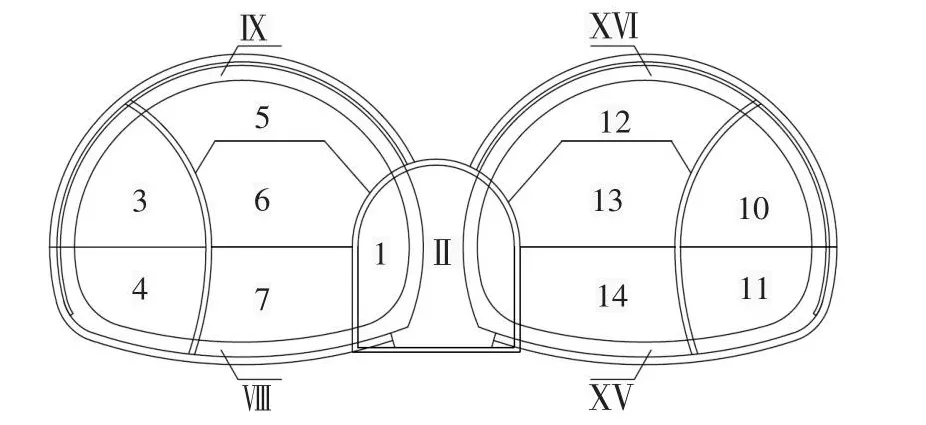

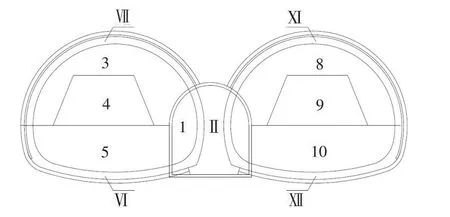

按照圍巖等級,湖南省安慈高速公路樟樹埡隧道的開挖方案可分為兩種,V級圍巖段采用三導洞法施工,如圖1所示,施工順序為1-Ⅱ-3-4-5-6-7-Ⅷ-Ⅸ-10-11-12-13-14-XV-XVI;Ⅳ級圍巖段采用中導洞-臺階法施工,如圖2所示,施工順序為1-Ⅱ-3-4-5-Ⅵ-Ⅶ-8-9-10-Ⅺ-Ⅻ。在圖1~2中,阿拉伯數字代表各部分開挖和初期支護,羅馬數字代表二次襯砌和中隔墻施工。在偏壓連拱隧道中,先開挖隧洞的襯砌產生支護作用,該作用可有效減低偏壓施加在淺埋側的不利影響。因此,采用先淺后深的施工順序。在施工過程中,常采用中導洞先行、中隔墻緊跟、主洞開挖隨后的施工方法。

圖1 隧道V級圍巖段施工步驟Fig.1 Schematic diagram of construction steps of tunnel grade V surrounding rock section

圖2 隧道IV級圍巖段施工步驟Fig.2 Schematic diagram of construction steps of tunnel grade IV surrounding rock section

2 優化方案確定及施工方案模擬

2.1 優化方案

由于存在地形偏壓作用,在連拱隧道施工過程中,左右洞所產生的變形也存在較大差異,深埋側隧道的變形通常比淺埋側隧道的大。若按傳統的連拱隧道施工方法進行開挖,深埋側與淺埋側主洞的開挖均采用同一種開挖支護方案。

為更好地適應偏壓地形,綜合Ⅴ級圍巖段的三導洞法和Ⅳ級圍巖段的中導洞-臺階法,針對偏壓連拱隧道的淺埋側圍巖壓力較小的特征,本研究提出在淺埋偏壓連拱隧道的Ⅴ級圍巖段采取中導洞-單側導坑法進行施工,即在隧道淺埋側采用臺階法開挖,深埋側采用側壁導坑法開挖,如圖3所示。在圖3中,左側為淺埋側,右側為深埋側,施工順序為1-Ⅱ-3-4-5-Ⅵ-Ⅶ-8-9-10-11-12-XIII-XIV。使用Midas GTS NX有限元軟件,分析和對比在V級圍巖和偏壓條件下,三導洞法和中導洞-單側導坑法隧道施工方案在圍巖及支護結構的應力變形方面的異同。

圖3 中導洞-單側導坑法隧道施工步驟Fig.3 Schematic diagram of middle pilot tunnel single side pilot construction steps

中導洞-單側導坑法的開挖步驟為:

1) 開挖中導洞,開展初期支護,澆筑中墻;

2) 在左側主洞拱部進行小導管超前支護;在左側主洞上臺階進行弧形開挖,開展初期支護;

3) 開挖左側主洞核心土和下臺階,開展初期支護,中墻臨時支撐;

4) 在右洞側導洞進行小導管超前支護,開挖側洞上臺階、開展初期支護;

5) 開挖右洞側導洞下臺階,開展初期支護;

6) 在右側主洞拱部進行小導管超前支護;右側主洞上臺階弧形開挖,開展初期支護;

7) 開挖右側主洞核心土;

8) 開挖右側主洞下臺階,開展初期支護;

9) 拆除右側主洞側導坑的臨時支護;

10) 拆除中墻右側的臨時支撐;

11) 澆筑仰拱,鋪設土工布、防水板;

12) 采用模板臺車在全斷面進行一次模筑、二次襯砌。

2.2 有限元計算模型

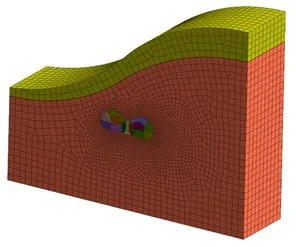

本模型以湖南省安慈高速公路樟樹埡隧道K115+610~K115+640段為背景,該隧道屬于V級圍巖,左洞埋深為20.9 m,右洞埋深為36.7 m,采用三導洞法進行施工,隧道襯砌采用LS-Va型襯砌。采用Midas GTS NX有限元軟件模擬其開挖過程。該模型深度為35.0 m,左、右邊界寬度均為46.5 m,隧道縱向長度為30.0 m,模型總寬度為120.0 m,左邊界高為40.6 m,右邊界高為102.8 m。模型左、右側分別為淺埋側、深埋側。隧道變形在二次襯砌施工時已基本穩定,故該模型忽略二次襯砌,僅考慮開挖和初期支護。

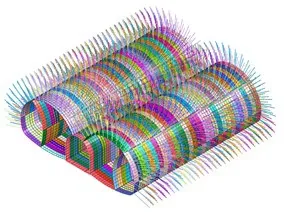

該模型整體結構和隧道初期整體模型分別如圖4~5所示,該模型所選用的材料物理力學參數見表1。

表1 應力分析材料信息表Table 1 Stress analysis material information sheet

圖4 整體模型Fig.4 Schematic diagram of overall model

圖5 模型隧道Fig.5 Schematic diagram of model tunnel

2.3 隧道監測斷面及監測點的選取

取模型進尺深度為9 m的斷面為監測斷面,取斷面拱頂a點及其左、右各2.5 m處的b、c點為拱頂沉降監控點,在邊墻(f點至g點)和拱腰(d、e點)處進行水平變形監測。拱頂沉降和水平變形測點設置如圖6所示。

圖6 隧道變形量測基線Fig.6 Baseline diagram of tunnel deformation measurement

3 結果分析

3.1 圍巖位移

3.1.1 拱頂沉降

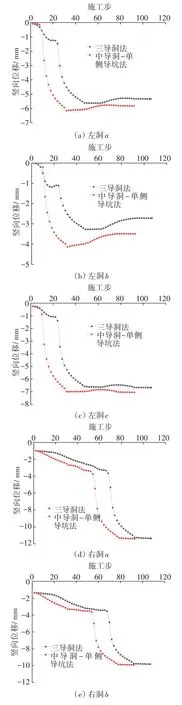

這兩種開挖方案的左右洞拱頂沉降與施工步的關系曲線如圖7所示,累積豎向沉降見表2。

表2 隧道拱頂累計沉降表Table 2 Cumulative settlement of tunnel vault mm

圖7 隧道拱頂沉降曲線Fig.7 Settlement curve of tunnel vault

由圖7及表2,可知:

1) 在這兩種開挖方案中,淺埋側的拱頂沉降比深埋側的小。淺埋側隧道拱頂沉降隨埋深的減小而逐漸減小,拱右的沉降約為拱左的兩倍。深埋側拱頂最小沉降出現在拱左,拱頂最大沉降出現在右洞a點處。

2) 在左洞a、b、c與右洞a、b、c這6個測點上,采用三導洞法開挖的累計豎向位移分別是采用中導洞-單側導坑法開挖的累計豎向位移的91.59%、77.94%、94.78%、99.68%、99.18%、99.93%。其中,在左洞拱頂b點處,這兩種開挖方案產生的累計豎向位移差值最大;而在其他各監測點,這兩種開挖方案產生的累計豎向位移區別不大。這表明在主洞開挖時,內支撐的設置在一定程度上降低了該側隧道拱頂的豎向位移,而淺埋側的開挖方式主要影響本洞圍巖的豎向位移,對深埋側隧道的影響較小。

盡管采用三導洞法開挖方案的各測點的豎向位移均小于采用中導洞-單側導坑法開挖方案的各測點的豎向位移,但兩方案的各監測點的豎向位移均符合《公路隧道施工技術規范》(JTG/T 3660—2020)的要求。且淺埋側的臺階法減少了內支撐施工,可加快施工進度,加速隧道支護結構閉合的形成,在一定程度上降低了施工成本。因此,從施工成本角度來看,采用中導洞-單側導坑法比采用三導洞法進行開挖更合理。

3.1.2 水平收斂

為更清楚地對比在三導洞法、中導洞-單側導坑法兩種開挖方案下隧道的水平收斂情況,提取在這兩種開挖方案下左、右洞拱頂各監測點的水平位移。這兩種開挖方案的左、右洞的各監測點的洞周收斂曲線如圖8所示,左、右洞累計水平收斂參數統計見表3~4。

表3 左洞累計收斂表Table 3 Left hole cumulative convergence table mm

圖8 隧道周邊收斂曲線對比Fig.8 Comparison of convergence curves around tunnel

由圖8與表3~4可知,在三導洞法、中導洞-單側導坑法這兩種開挖方案中,淺埋側各監測點水平位移的變化規律稍有不同。其中,按三導洞法和中導洞-單側導坑法開挖方案施工的左洞d-e測線的最終累計水平收斂值分別為-2.088、-1.362 mm,兩者相差0.726 mm;按三導洞法和中導洞-單側導坑法開挖方案施工的左洞f-g測線的最終累計水平收斂值分別為-0.328、 -0.839 mm,兩者相差0.511 mm。

采用中導洞-單側導坑法的開挖方案可在一定程度上減少淺埋側的洞周收斂,但這兩種開挖方案在深埋側各監測點水平位移基本一致,最終累計水平收斂值也相差無幾,且深埋側測點f和淺埋側測點g的水平位移值基本一致。這表明采用兩種開挖方案施工都不會導致中隔墻的偏心荷載增大。因此,從洞周收斂角度考慮,中導洞-單側導坑法的開挖方案更合理。

3.2 圍巖應力

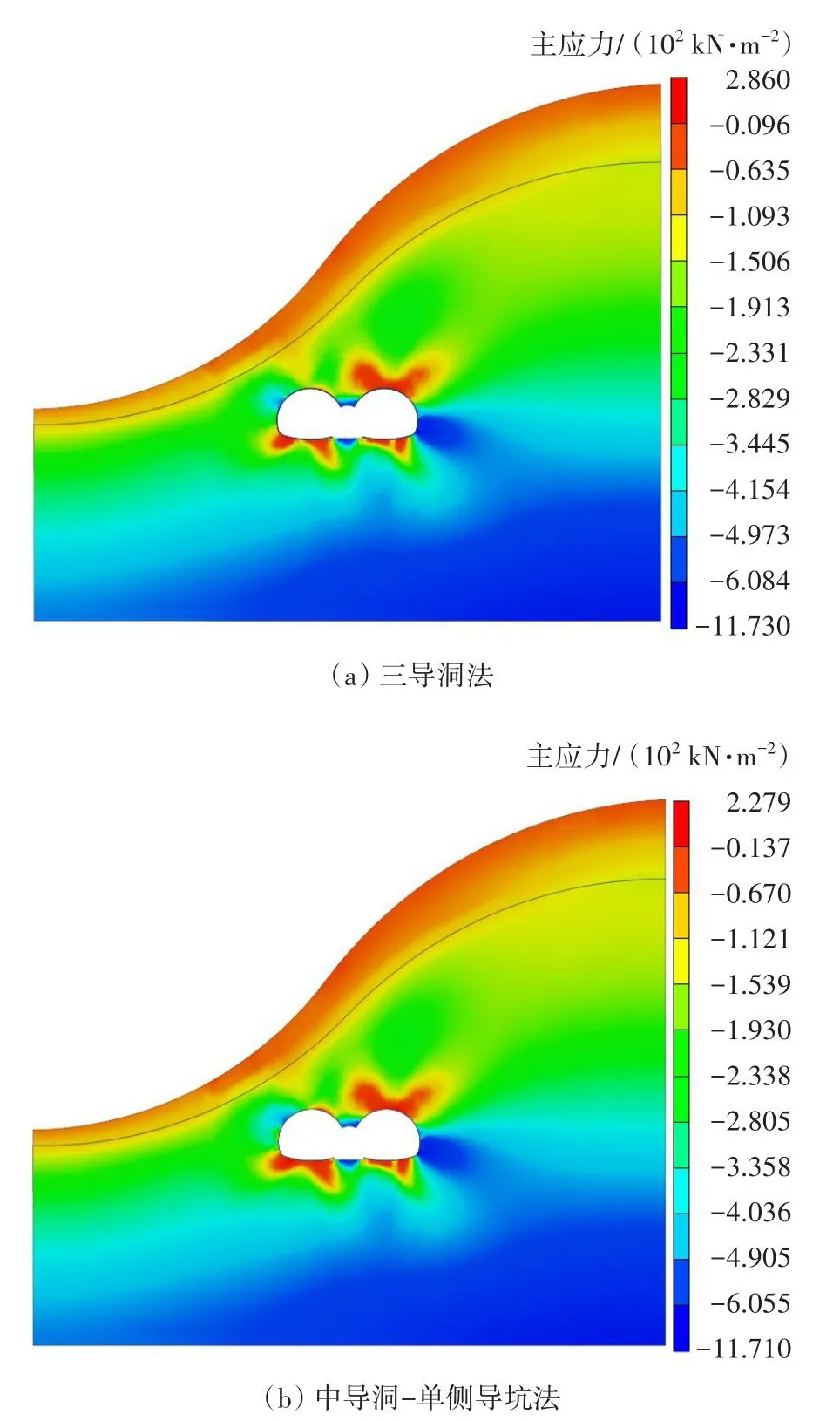

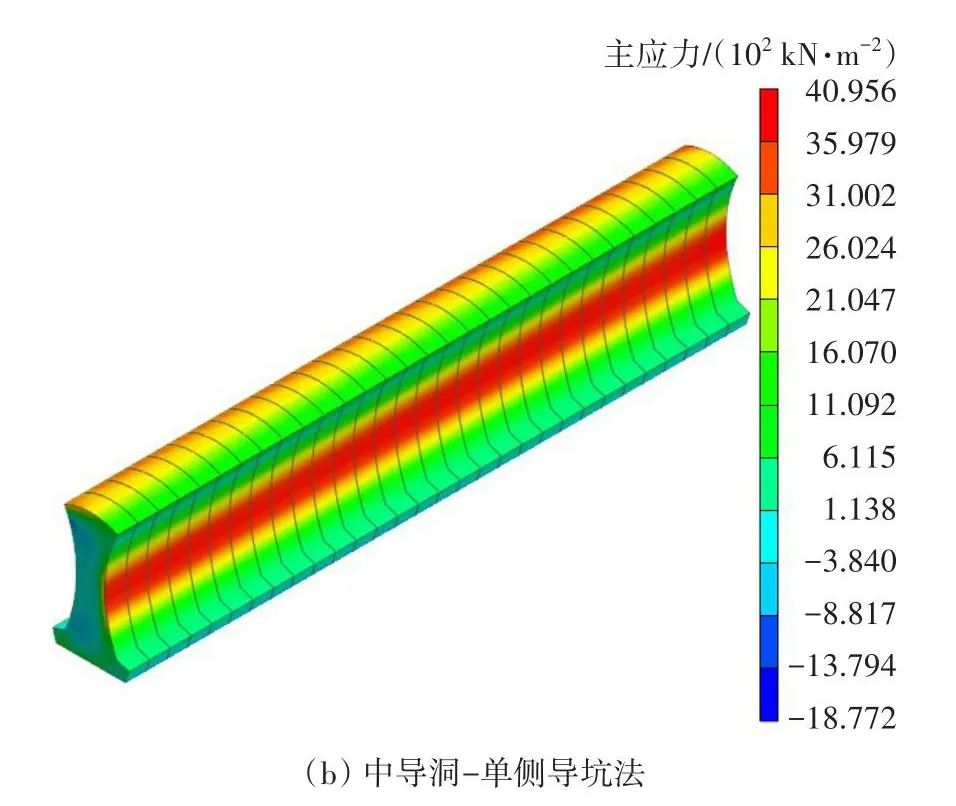

采用三導洞法、中導洞-單側導坑法這兩種方案開挖的隧道最終階段圍巖主應力如圖9所示,采用三導洞法、中導洞-單側導坑法這兩種開挖方案的左、右洞各位置的最大主應力見表5。

表5 最大主應力表Table 5 Maximum principal stress tableMPa

圖9 兩種開挖方案主應力云圖Fig.9 Nephogram of maximum principal stress of two schemes

由圖9及表5可知,在三導洞法和中導洞-單側導坑法兩種開挖方案中,隧道最大圍巖應力的大小及分布區域均相差無幾;圍巖壓應力區均位于右洞右墻角及左洞邊墻外,拉應力區均位于右洞頂部及隧洞底部,而在中隔墻左下方也均出現了較為明顯的壓應力區。兩種方案的拉應力區均大致呈X形分布,左洞頂部均無明顯拉應力區,但左洞的左墻角處均出現了明顯的拉應力集中現象。這兩種開挖方案的右洞的應力值大小也基本一致,主要區別體現在左洞各測點的應力值上。中導洞-單側導坑開挖方案的左洞各測點的最大主應力平均值比三導洞法開挖方案的最大主應力平均值偏小0.055 MPa。

3.3 錨桿軸力

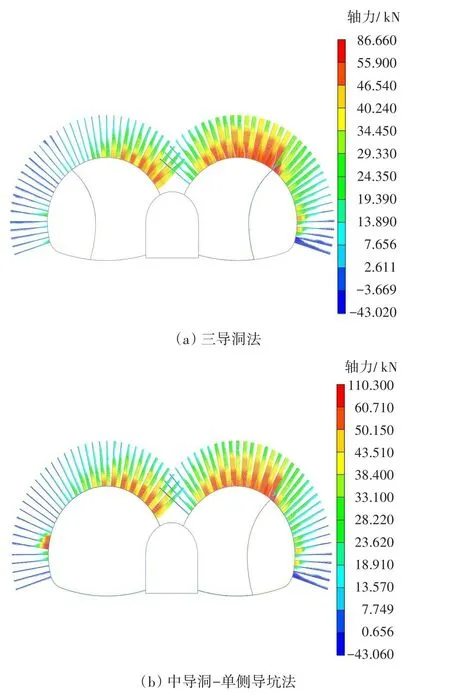

以模型進尺深度為9 m的隧道斷面為研究對象,對這兩種開挖方案進行錨桿軸力分析。最終階段錨桿軸力分布情況如圖10所示。

圖10 模型進尺深度為9 m隧道斷面處的錨桿軸力云圖Fig.10 Nephogram of axial force of anchor bolt at y = 9 section of tunnel

從圖10中可以看出,地形的偏壓導致隧道錨桿軸力并不呈左右對稱的均勻分布。淺埋側的軸力普遍小于深埋側的,而同一根錨桿錨頭和底端的軸力也存在較大差異。一般認為錨桿軸力沿桿身呈線性分布,錨桿底端的軸力遠小于錨頭的,甚至在部分錨桿出現了底端受壓、錨頭受拉的情況。

通過對比分析發現,中導洞-單側導坑開挖方案的左邊墻附近支護結構變形明顯大于三導洞法開挖方案的。三導洞法、中導洞-單側導坑法兩種開挖方案的左墻錨桿最大軸力分別為22.96、110.26 kN。采用中導洞-單側導坑開挖的左洞墻的錨桿軸力明顯大于采用三導洞開挖的。這是因為在中導洞-單側導坑法的開挖方案中,左洞采用了臺階法施工,施工時洞內無內支撐,致使左洞的錨桿軸力和結構變形增大。故采用臺階法施工應加固導坑側邊墻的圍巖,以避免應力集中現象的發生。

盡管采用中導洞-單側導坑開挖的左洞錨桿軸力大于采用三導洞法開挖的,但其軸力增加幅度仍在可接受范圍內,該軸力并沒有超出設計抗拉強度。因此,采用中導洞-單側導坑法進行開挖也是可行的,但要注意對臺階法施工側的邊墻進行加固處理。

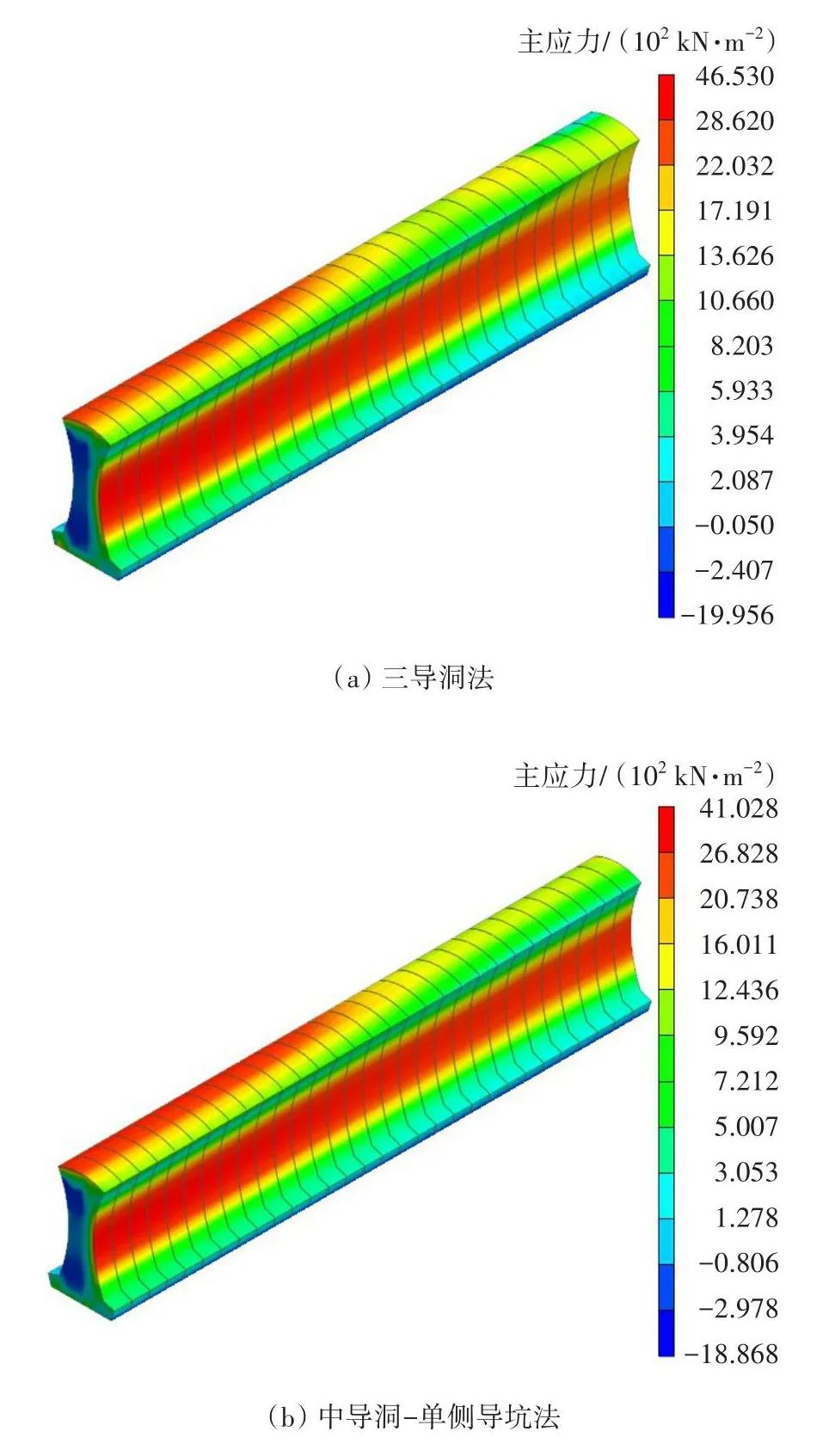

3.4 中隔墻應力

選取淺埋側、深埋側主洞上臺階環形開挖及初支完成時與淺埋側、深埋側主洞開挖完成4個施工階段進行中隔墻應力分析,這4個階段的中隔墻主應力分別如圖11~14所示。

圖11 淺埋側主洞上臺階環形開挖完成中隔墻應力云圖Fig.11 Nephogram of stress of middle partition wall after circular excavation of upper steps of main tunnel at shallow buried side

圖12 淺埋側主洞開挖完成時中隔墻應力云圖Fig.12 Nephogram of stress of middle partition wall when the excavation of the main tunnel at the shallow buried side is completed

圖14 隧道開挖完成時中隔墻應力云圖Fig.14 Nephogram of stress of middle partition wall after tunnel excavation

從圖11~14可以看出,在淺埋側開挖過程中,由于受到地形偏壓的作用,深埋側中隔墻墻腰處產生了應力集中現象。當淺埋側主洞上臺階環形開挖結束時,采用三導洞法、中導洞-單側導坑法開挖的最大應力值分別為4.65、4.10 MPa;當淺埋側主洞開挖貫通時,采用三導洞法、中導洞-單側導坑法開挖的深埋側中隔墻墻腰處的最大應力值分別為4.587、4.096 MPa。因此,在淺埋側開挖過程中,采用中導洞-單側導坑法能更有效地降低中隔墻應力集中現象,防止墻腰裂縫的產生。

隨著深埋側開挖的進行,中隔墻的應力集中主要發生在拱頂處。當深埋側主洞上臺階環形開挖結束時,采用三導洞法、中導洞-單側導坑法開挖方案施工的最大應力值分別為4.078、4.163 MPa;當隧道全面貫穿時,采用三導洞法、中導洞-單側導坑法開挖的最大應力值分別為4.076、4.165 MPa。這兩種開挖方案的應力集中位置基本一致,最大應力值也基本相當。

中隔墻應力集中是產生裂縫的重要原因。當分別采用三導洞法和中導洞-單側導坑法在淺埋側進行施工時,中隔墻深埋側的拱腰處均出現了明顯的應力集中現象。深埋側從開挖開始至開挖結束,應力集中現象主要發生在中隔墻墻拱處。因此,采用中導洞-單側導坑法開挖能更有效地控制在淺埋側開挖時深埋側墻腰處的開裂現象。無論采用哪一種開挖方案,在隧道的營運過程中,均要注意防止防護墻墻拱開裂現象的產生。

4 結論

本研究以湖南省安慈高速公路樟樹埡連拱隧道為工程背景,通過建立三維數值模型,對在偏壓地形下的三導洞法和中導洞-單側導坑法兩種開挖方案的開挖過程進行模擬,分析這兩種開挖方案下隧道的變形和力學特性,得出以下結論:

1) 數值模擬結果表明,對于Ⅴ級圍巖段淺埋偏壓隧道,采用三導洞法或中導洞-單側導坑法的開挖方案均能保證施工安全;

2) 相較于三導洞法,中導洞-單側導坑法在淺埋側是采用臺階法施工的,其對淺埋側主洞的受力變形有一定影響,但其對深埋側的影響則很小,可忽略不計;

3) 在控制圍巖豎向變形以及錨桿軸力方面,三導洞法優于中導洞-單側導坑法;在圍巖水平收斂與圍巖應力方面,中導洞-單側導坑法優于三導洞法。這兩種開挖方案均在不同程度上會受到偏壓地形的影響,它們在深埋側的圍巖豎向變形與水平收斂均大于各自在淺埋側的。

4) 相較于三導洞法,中導洞-單側導坑法可加速隧道支護結構的閉合,加快整體施工進度,且由于其淺埋側無內支撐,故可一定程度上降低施工成本。若實際工程存在工期較緊情況,可優先考慮采用中導洞-單側導坑法。

5) 相較于三導洞法,中導洞-單側導坑法能更好地減少淺埋側開挖時中隔墻深埋側墻腰開裂現象的發生。