尋找“船”和“秤”,感悟等量代換

賀燕

[摘 要]特級教師俞正強的“曹沖稱象的故事”一課有四個環節:第一個環節是借助“曹沖稱象”,引出“生活稱物”;第二個環節是暢談“曹沖聰明”,聯想“等量轉變”;第三個環節是拓展“轉化方法”,豐富“轉化情境”;第四個環節是利用“不同時間”,體現“學科差異”。整節課依托“曹沖稱象”的故事,讓學生不僅能區分“船”和“秤”,還能通過比較物體質量感悟等量代換。

[關鍵詞]曹沖稱象;等量代換;主題活動

[中圖分類號] G623.5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2023)20-0072-03

在千課萬人小學數學“主題活動與項目學習”解讀與課堂展示活動中,特級教師俞正強展示了一堂精彩的綜合與實踐課“曹沖稱象的故事”。他從語文課本中的《曹沖稱象》一課聊起,引出稱物的工具天平,引導學生思考曹沖怎么想到用船來稱大象的質量,從而辯證地理解船充當著天平的角色,感悟等量代換的過程,并且延伸到稱一片羽毛的場景中。在這堂課中,學生將數學和其他學科的知識和方法運用到實際情境和實際問題中,通過發現問題、提出問題、分析問題和解決問題等過程,理解數學與其他學科之間的關系,將科學技術與社會生活聯系起來,解決實際問題的能力得到提高,數學核心素養得以形成和發展。

一、主題活動內容解讀

“曹沖稱象的故事”是《義務教學數學課程標準(2022年版)》第二學段綜合與實踐領域的主題活動內容之一。其“內容要求”是“以‘曹沖稱象’故事為依托,結合現實素材,感受并認識克、千克、噸,以及它們之間的關系,感受等量的等量相等,發展量感和推理意識,積累數學活動經驗”。其“學業要求”是“知道‘曹沖稱象’的故事,形成問題意識。能結合現實素材,感受并認識克、千克、噸,能進行簡單的單位換算; 理解‘曹沖稱象’的基本原理是等量的等量相等,能針對具體問題與他人合作制訂稱重的實踐方案,并能在執行方案的過程中不斷反思,豐富度量的活動經驗”。

同時,“教學提示”中指出“曹沖稱象的故事”可設計5學時完成:第1~2課時,聯系學生對物體質量的感受,幫助學生在體驗活動中理解質量單位的意義,學習測量物體質量的工具;第3~4課時,借助“曹沖稱象”的故事,讓學生體驗測量物體質量的過程,學習如何測量巨大物體的質量,鼓勵學生探索測量策略,培養學生的想象力;第5課時,鼓勵學生回顧和反思主題活動過程,分析測量策略的數學原理,理解這兩個基礎知識以及如何基于這兩個基礎知識思考現實世界。

《義務教學數學課程標準(2022年版)》中還通過舉例出示了“曹沖稱象的故事”這個主題活動的教學范式:(1)我也來稱象;(2)各種各樣的秤;(3)都來稱一稱。以此使得學生能夠通過具體情況認識物體的質量,了解質量的度量方法,掌握度量單位的換算,理解等量的概念,嘗試用等量的等量相等來推理,知道常用的數量關系——總量等于各分量之和。

二、課堂教學片段賞析

1.借助“曹沖稱象”,引出“生活稱物”

師:你們在二年級語文課上學習了《曹沖稱象》,你們在那節課中學到了什么?

生1:為了稱大象的質量,曹沖先把大象放在船上,再在船上放和大象一樣重的物體。這樣一來,稱一下那些物體的質量,就可以知道大象的質量了。

師:曹沖稱過象,你稱過什么?用什么工具稱的?

生(齊):稱過蘋果、香蕉、西瓜……用天平、桿秤等工具稱。

師(出示臺秤):這是臺秤,還有哪些秤?

生2:有天平、電子秤、桿秤……

師:曹沖稱了大象的質量,我們稱了香蕉、西瓜、蘋果,我們都稱過物體的質量。

【教學賞析:教師的職業是“傳道、授業、解惑”。為了充分對接學生的已有生活經驗,俞老師與學生從語文課文《曹沖稱象》聊起,通過兩個問題引導學生將曹沖稱象這個故事中與生活中的稱重經驗建立聯系,豐富學生的生活經驗。】

2.暢談“曹沖聰明”,聯想“等量轉變”

(1)在層層追問中思考故事流傳的原因

師:我們來重溫“曹沖稱象”的過程。(播放“曹沖稱象”微視頻)看了之后你有何感,有何想,有沒有問題要和大家討論?

生1:我覺得曹沖很聰明,會利用生活實際來稱比自己大很多倍的東西。

生2:我也覺得曹沖很聰明,但是為什么其他人想不到呢?

生3:為什么諸葛亮沒稱過這種東西呢?

生4:為什么曹沖想到可以用船來稱,而不是用秤呢?

師:為什么曹沖稱象這個故事可以流傳上千年?你的爺爺學過,你的爸爸也學過,現在你又在學。

生5:因為曹沖年紀很小的時候就很聰明了。他看見青蛙蹲在荷葉上時,荷葉會下沉,青蛙走了,荷葉又浮上來了。

師:曹沖的聰明不是別人教他的,是他在生活中看見了荷葉承載青蛙,于是聯想到用船承載大象。這個從“看到”到“想到”的過程就是“聰明”。

【教學賞析:數學學習是一個不斷追問的過程,從而引發學習者不斷深入地探究和思考,深刻地理解事物的本質和找到問題的根源。俞老師先帶領學生重新觀看了“曹沖稱象”的微視頻,組織學生說出有何感、有何想、有何問,“逼”著學生開展頭腦風暴,提出各種各樣的數學問題;接著,拋出了“為什么曹沖稱象這個故事可以流傳上千年”這個問題,看起來這個問題與數學學習毫無關系,但是在俞老師的層層追問中,學生找到了荷葉與青蛙、船與大象之間的關系,不僅找出了這個故事流傳的原因,還為等量代換的教學做好了準備。】

(2)在層層辯論中探討船是秤還是天平

師:這個船在曹沖稱象中起到了什么作用?

生1:船就是秤,能稱大象的質量。

師:其他同學有沒有不同想法?

生2:我覺得船是天平。因為大象上船,船沉下去,畫一條橫線標記;再把大象請出來,把石頭裝進去,船沉到相同深度就像天平處于平衡狀態。

生3:船不是秤,船是天平。一邊是大象,一邊是石頭,它們就平了。

生4:我也覺得船是天平。因為石頭和大象的質量是相等的,通過船這個物體來稱,可以稱出大象的質量。

師:他們認為船起到的作用不是像秤,而是像天平。請大家對這三位同學的觀點發表評論。

生5:我覺得是秤,因為秤只有一個筐,天平有兩個筐。

生6:我覺得是天平。因為可以直接先把大象放進去,船會沉下去,再放石頭。和天平的作用基本一樣。

師:你們認為天平和秤有什么不同?

生7:天平有兩邊,可以同時稱兩件東西。

師:天平主要在做什么事情?

生8:因為天平有兩個筐,一個筐放了大象,一個筐放了石頭,它們兩邊是相等的。通過相等把一頭大象轉變成一堆石頭,再稱出一堆石頭的質量,得到了一頭大象的質量。因此這艘船相當于天平,完成了一個轉變。

師:現在你覺得曹沖的聰明在于稱,還是在于轉變?

生(齊):轉變。

師:曹沖的真正聰明在于用一艘船把沒法度量的一只象變成了可度量的一堆石頭。在轉變時要像天平一樣保持兩邊相等,我們把它稱作等量轉變、等量代換或者等量交換。

【教學賞析:等量代換是一個數學學習中非常抽象的專業術語。俞老師借助“船起到什么作用”這個問題引導學生開展深入思考,比較天平和秤的區別,發現“天平有兩邊,能同時稱兩種物品,而秤只有一邊,只能稱一種物品”。于是全班學生在辯證思考中認同“船是天平”這種觀點,進一步體會天平的作用是轉變,從而直觀感悟等量代換。】

3.拓展“轉化方法”,豐富“轉化情境”

(1)利用不同的轉化稱一根羽毛的質量

師:曹沖稱過象,你稱過蘋果、西瓜、香蕉。曹沖能把不能稱的物品轉化成可以稱的,你有沒有過這樣的經歷?我要稱出一根羽毛的質量,你有辦法嗎?

生1:把一根羽毛換成小立方體。

生2:多加一些羽毛。比如先稱出1000根羽毛的重量,再除以1000,就是1根羽毛的質量了。

師:和生1的方法比,生2的方法好在哪里?

生3:如果一個小立方體的質量不等于一根羽毛的質量,生1的方法就稱不出來了。

師:把羽毛轉化成立方體,或者把稱一根羽毛轉化成稱100根、1000根羽毛……這些都是轉化。

【教學賞析:學生通過“曹沖稱象”的故事感受了等量代換,通過“稱一根羽毛”的例子感受了“總數÷份數=每份數”,在比較中初步感悟不同的轉化方法適合不同的生活情境。】

(2)找出具體情境中的“船”和“秤”

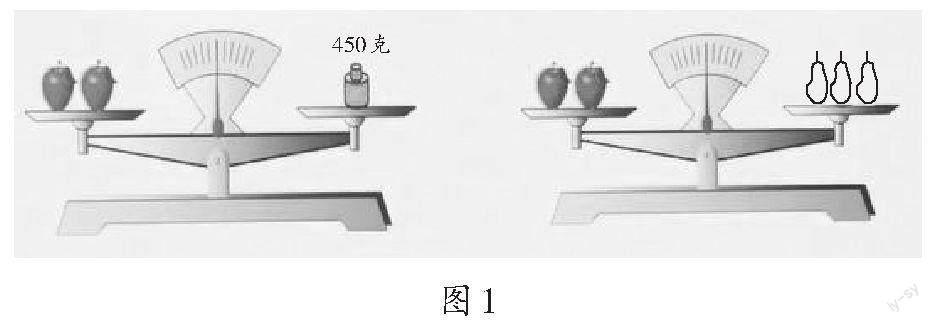

師(出示圖1):這里都是用了一個天平來稱,差別在哪?

生1:2個蘋果的質量等于1個砝碼的質量,也就代表2個蘋果的質量等于450克。

生2:第一個天平是2個蘋果和1個450克的砝碼,第二個天平是2個蘋果和3個梨。

生3:第一幅圖的450克砝碼轉變成了3個梨,所以3個梨等于450克砝碼。

師:剛才曹沖稱象中用到了“秤”和“船”,你覺得圖1這里誰的作用是“秤”?誰的作用是“船”?你覺得左邊是什么,右邊的是什么?

生4:左邊的是“秤”,2個蘋果的質量等于450克砝碼,得到了一個蘋果的質量;右邊的是“船”,2個蘋果的質量等于3個梨的質量,是把一個東西轉變成另一個東西。

師(出示圖2):“船”在哪里?

生5:牛奶是“船”,鞋不是“船”。

生6:鞋是“船”,牛奶不是“船”,牛奶是“稱”。

生7:它們都不是“船”,它們都有兩個東西。

師:“船”的功能是等量轉變,鞋子和牛奶是不是質量相等?它們的什么相等?

生(齊):價格相等。

師:那誰是“船”?

生8:100元這個價格是“船”。

師:以前是質量相等,現在是價格相等,以后還會有更多的相等。

【教學賞析:在等量代換中,“船”的功能是等量轉化,它能夠把一個東西轉變成另一個東西,而“秤”的功能則是測量物體的質量。第一道練習是關于質量的等量代換,學生在比較中發現左邊的天平是“船”,右邊的天平是“秤”,從而初步學會區分“船”和“秤”。第二道練習是關于價格的等量代換,這不僅進一步破解了學生的思維定式,還讓學生發現了價格起著等量轉化的作用,就像“船”一樣。】

4.利用“不同時間”,體現“學科差異”

師:你們今天在數學課上學了“曹沖稱象”。語文課的“曹沖稱象”和數學課的“曹沖稱象”有什么不一樣?

生1:數學課上學的是轉變,語文課上學的是一些詞的意思,還有一些生字。

生2:語文課上講曹沖的聰明,數學課上講的是轉變,還有天平和秤。

【教學賞析:同樣是“曹沖稱象”的故事,語文課和數學課帶給學生的感受是不一樣的。教師引導學生在學習后進行總結和比較,不僅讓學生發現不同學科之間的差異,還讓學生用聯系的觀點看到同一種事物的多元性。】

綜上所述,數學主題活動課不僅讓學生認識了克、千克和噸等質量單位,更是啟發學生在追問和辯論中體會不同的轉化方法,理解船相當于天平的道理,學會尋找具體情境中的“船”和“秤”。同時,俞老師既拓展了不同的轉化方法,又從質量的等量代換拓展到價格的等量代換,幫助學生對等量代換有更加全面而深刻的認識,體現了數學主題活動的真實性、綜合性、情境性、思維性和階段性,培養了學生的數學思考能力。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 粟清平.重構教學內容? 延展教學時空:“克、千克和噸”的教學實踐與思考[J]. 湖南教育(C版). 2020(1):46-47.

[2] 沈艷芳,趙占國.營造生動課堂? 提升教學質量:“噸的認識”教學設計[J]. 云南教育(小學教師). 2022(12):21-23.

[3] 李紅彥.作業設計要抓住“三個關鍵”:以“千克、克、噸”單元作業設計為例[J]. 湖北教育(教育教學). 2023(1):12-13.